生きている名もなき人も この星も

※短編小説です。

縦読みが好きな方はこちら→クリック

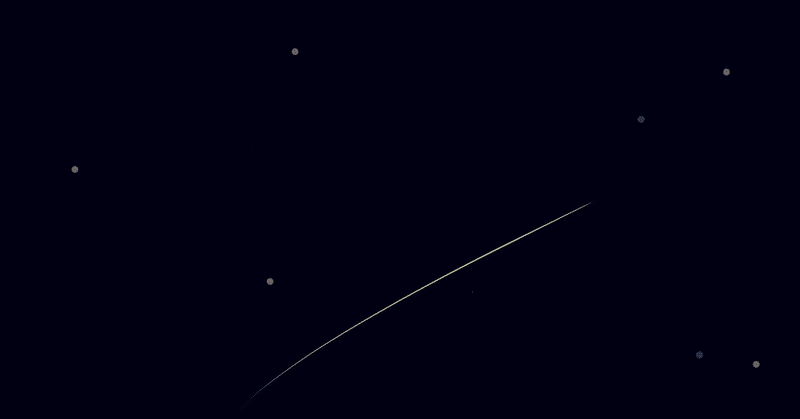

流 星

電車のつり革にぶら下がって、揺れに逆らうでもなく、任せるでもなく、漂うように身体を揺らしながら、和子はため息を一つ吐いた。随分、久しぶりにため息をついたように思う。

何気なく周囲に意識を向ければ、皆、同じように逆らうでもなく任せるでもなく、電車が揺れるがままに揺れている。あの日以来、街でもTVの画面の中でも、誰も彼もがどこかしら締まって、強ばった意識の強い顔をしていたが、このところ幾分、落ち着いてきたように思える。ただのつまらなそうな無表情が電車の中の人々の顔に戻りつつある。

和子もまた、ため息をついたことで、自分も通常の感覚を取り戻しつつあることを自覚した。電車の窓に映る生まれたときから付き合ってきた50代半ばの顔は、歳相応に老け込み、生活感があり、周囲と同じく普通に無表情だった。

ちらりと腕時計を見る。この調子なら、たぶん11時前にはH駅に着くだろう。そこから徒歩で15分ほどの場所に姑が入居する特養老人ホームがある。昼食前の忙しくなってくる時間帯だから、今日は少しでも早く着くようにタクシーを使おうかと思う。30分ほど滞在して、後は、もうお昼ですし、忙しいでしょうからと、そそくさと退散しよう。和子は、そう決めた。

和子は、月に一度の割合で姑を見舞っている。今回も震災の翌々日に様子を見に行ってからおおよそ1ヶ月ぶりになるが、この間、いつもは仕事を理由に、半年に1回ぐらいしかホームに行かない夫が珍しく2回見舞っている。さすがに実母が心配になったのだろう。

今年、87歳になる姑のツヤ子は、老人ホームに入って、もう5年になる。87というと十分高齢に感じるが、昨今の日本人女性の平均寿命が確か85歳前後だったはずだから、現代では特に高齢と言うわけではなく、普通の年寄りなのかもしれない。

それに個人差も大きい。同じ年齢でも、かくしゃくとしている人もいれば、そうでない人もいる。

老人向けサークルに足繁く通ったり、家庭を切り盛りしていたり、現役で仕事をしている人もいる。一人で自立して暮らしている人もいる。

そうかと思えば、意識はしっかりとしているのに、身体は動かず、寝浸りになっている人もいれば、逆に意識や記憶がまだらになってしまっているのに、身体は丈夫で徘徊などをして家族の手を煩わせている人もいる。遂には家族の手に負えなくなり、専門の施設で暮している人も。呆けてはいないし、全く身体が動かないわけではないが、日がなうつらうつらとして置物のように静かに存在している人もいる。

和子の姑はというと、呆けが入ってきているが、寝たきりになっているわけではなく、うつらうつらと静かに置物化しているといったところか。ゆるゆると、意識と身体が比例して下降線を辿り、有意識と無意識の間を漂っているような感じだろうか。最近では、和子が訪ねても、息子の嫁であると認識しているかどうか怪しくなってきている。和子の顔を見ればニコニコとして、よく来たねというようなことを言うが、和子の知らぬ昔の知人や故人の話などを唐突に切り出したりする。それもつい最近の出来事のようにだ。以前、夫と一緒に訪ねたときもそんなことがあった。狼狽する夫に

「適当に相槌を打ってやればいいのよ」

と和子は囁いたが、夫は傷ついたような顔をして目を彷徨わせるばかりだった。

実の親子というのは、特に母と息子というのは、互いを個として認めるのは難しいらしい。個として認められなければ、個として対応することはできない。それは冷静になれないということだ。夫は未だに姑と臍の緒が繋がっているような感覚がどこかに残っているのだろう。姑の方はどうかわからない。少なくとも現在においては。

そう言えば自分にも息子がいると、和子は思い出した。息子とは、臍の緒なんてとっくに切れている。その下の娘もだ。最近の母娘のようにお洒落して小綺麗なカフェでランチするなんて、したいとも思わない。別に親子の仲が悪いとかぎくしゃくしているとかいうことではない。世代が違うのだ。息子や娘との共通の話題なんて、家族や親戚、よく知るご近所のことぐらいしかない。息子の会社の話も娘の会社の話も、和子にはよその世界だ。子供の就職説明会に出席する親も昨今はいるというのに、そういう自分は冷たいのだろうか。どこかおかしいのだろうか。

和子は、短大の同級生たちに、そんな自分の感覚何気なく話したことがある。彼女たちは一様に意外だとばかりに、少し戸惑った顔をした。冷たいとかおかしいとかよりも、意外性の方を強く感じるらしい。

和子に対して彼女らは、至って平凡な、その辺の主婦という認識しか持っていない。和子は、所謂キャリアウーマンでもなく、会社を出産退職してからは、時々パートをするぐらいで、積極的に社会に出ることもなく、ほぼ家庭に収まっている。そんな和子が自立した女のようなことを言うのに、ただ純粋に驚き、困惑しているようなのだ。偏見だと和子は思う。バリバリに働いているキャリアウーマンの母親だって、子供といつまでも臍の緒が繋がっているような人がたくさんいるじゃない、と。

電車が止まり、乗客が開いたドアから流れ出ていく。和子も押してくる乗客の波の勢いのままにドアの方に流され、そのまま車外に流れ出る。

思えば、こんな風に和子は生きてきた。世間一般の空気に逆らわず、流れるようにここまで来たように思う。別にそれを悔やんでいるわけでも、憂えているわけでもない。華やかさも高揚もない地味な日々だったが、泥を這いずり回るような苦労もしなかった。十分な人生だと思う。

和子が改札を出ようとしたとき、横から駆けてきた四十代後半とおぼしき女が割り込んできた。ロングヘアーの先をくるくると巻き、付け睫毛に色濃い派手な化粧をして、露出は多いが、それでいて小学生の子が着てもおかしくないような可愛らしいデザインのミニワンピースにピンヒール、ブランド物らしい――模造品かもしれない――バックを腕に引っかけている。瓶を丸ごとぶちまけたような香水が駄目押しのようにどぎつく自己主張をしている。最近、このようなゴテゴテの若作りをした中年女性をよく見かける。世相なのだろうか。

女は、自動改札機に切符を通そうとしてうまく入れられず、「やだぁ」と舌足らずの、いかにも作りものの発音で呟いた。その様子は呆れるというのを通り越して薄気味悪く、和子は身震いしそうになった。

和子は、少し内股気味にヒールを鳴らして小走りに駆けていく女の後ろ姿を見ながら、あれは自分では20代に見えてるつもりなんだろうな、下手したら10代に見られるかもとか思っているかもしれないな、などと思う。丁度バブル世代だろう。彼女の頭の中では、永遠にバブルが続いているようだ。時代の変化を認められない可哀想な人。歳相応の常識や智恵が身につかなかった哀れな人。そう無理矢理思い切り、和子は割り込まれた不快な気分を和らげようとした。

考えてみると、和子たちの世代は、総じて地味だ。「谷間の世代」。そう呼ばれている。「しらけ世代」なんて言われることもあるらしい。だが、そう呼ばれていることすら知らぬ人が多いのではないだろうか。上のジェットコースターのような激しい「全共闘世代」と、下の派手で浮かれまくった「バブル世代」と呼ばれる目立つ世代の間にあって、埋もれてしまったような世代だ。そう言えば、上の世代は、その人口の多さから「団塊の世代」、下の世代は、行動や感性の得体の知れなさから「新人類」とも呼ばれもする。このネーミングも、社会一般によく知られている。和子たちの世代とは大違いだ。和子たちの世代は、世の中の注目を浴びることの少ない世代だ。

だからだろうか。「私たちの世代ってつまらないよね」と残念そうに言う友人たちがいる。その気持ちが理解できないわけではないが、理解することと共感することは、また別のことである。

和子は思う。高揚感の少ない時代だったかもしれないが、上下の世代のように狂ったような熱狂に人生を翻弄され、狂わされることこともなかったから、それはそれで良いかったではないかと。少なくとも和子自身についてはそう思っている。

H駅前のタクシー乗り場は、日によってはビジネス客が列を作っていることがあるが、今日は客待ちのタクシー7、8台に対して前客は2人。すぐに乗車できた。和子は、運転手に行き先を告げて、ほっと一息つく。

タクシーの窓の外が真横に流れるようにすーっときれいに動いた。この運転手は、運転がうまいのかもしれない。

車外の景色は信号で一度止まった以外は、その後も一定の速度とリズムで流れるように動いていった。人生のようだと和子は思った。急発進したり、急ブレーキを掛けたり、ハイスピードでカーブを曲がったりするようなスリリングな人生もあるだろうし、事故に遭ったり、事故を起こしたりするような、幸不幸の波の多い人生もあるだろう。今、和子の乗っているタクシーのように、穏やかに、静かに、安全運転で走る人生だってある。でも、どんな人生も、結局、終わるときは呆気なく流れてきたような感覚になるのではないのだろうか。乗った車がいつの間にか目的地に着いているように。

人生を嘆く友人たちの顔が再び浮かんだ。大した問題もなく、理に従って流れるように動いていく人生の何が悪いのだろうか。会う度につまらない、つまらないと嘆く友人たちは、我侭なおねだりをしているだけだ。穏やかに流れる人生を欲しても決して手に入れられない人たちは、この世にごまんといる。

タクシーは、予想どおりの時刻に老人ホームに着いた。いつものように受付で面会者名簿に名前を書く。入所者《井上ツヤ子》面会人《井上和子》続柄《次男の妻》と。

エレベーターで姑が居住する4階に上がり、階のステーション室に顔を出す。すると、顔見知りになった若い女性介護士が「ご苦労様です」と笑顔と労いの言葉と共にステーション室から出て来て、和子を談話室に案内してくれた。姑は自室ではなく、談話室にいるらしい。

「ツヤ子さん、お嫁さんが来ましたよ」

車椅子に座ってテレビを眺めている姑に、介護士が声を掛けた。

『お嫁さん』。この言葉にいつも心が微かにちりりとする。この施設で姑は『ツヤ子さん』と姓ではなく名前で呼ばれている。井上さんが入居者に四人もいるからだ。

姑が『ツヤ子さん』と名前で呼ばれ、自分が『お嫁さん』なのが理屈もなく引っかかるのだと、和子は理解していた。

和子は、名前で呼ばれることが50有余年の人生で、ほとんどなかった。長子長女であったから、家では「お姉ちゃん」と呼ばれていた。学校では、平凡な名前より旧姓の「前園」で呼ばれていた。周囲に同じ名前の子が幾人もいたが「前園」はいなかった。卒業して結婚してからも、かつての級友たちの呼び方は「前園さん」のままだ。社会に出てからは、当然のように苗字の「前園さん」だった。

両親の実家は友に遠方でにあり、滅多に会うことのなかった祖父母や伯父叔母、従兄弟たちからは「かずちゃん」と呼ばれはしていたが、祖父母も伯父叔母もすでに他界して久しい。従兄弟たちとは、和子が嫁いでからは実家を継いだ弟と違って、更に疎遠になり、今ではほとんどない。直近の――だが十年近く経っている――実母の葬儀では、妹と名前が取違えられたり、「和子」という名前が出てこなかったりと、名の呼び方云々の前に、彼らにとって和子の存在も記憶も希薄になっている。もう、いないにも等しい。

結婚してからは、婚家の姓である「井上さん」、夫の親戚からは誰それのお嫁さんと呼ばれた。社内結婚の夫とは、付き合っていたときには、お互いに会社で呼び慣れた苗字で呼び合っていた。結婚してから子供が生まれるまでは、たまに「和子」と呼んでくれたが、大概「ちょっと」とか「ねえ」とかで済ませられた。子供が生まれると、当然のように「お母さん」だ。外でも誰それちゃんのお母さん、若しくは井上さんの奥さんだ。弟妹たちの配偶者や夫の妹夫婦は「お義姉さん」だし、甥や姪は「おばさん」だ。パート先でも「井上さん」と呼ばれ、姓が別の誰かと被っても、そのもう一方の誰かが名前で呼ばれ、凡庸すぎる名前の和子は、当然のように姓で呼ばれた。

「和子さん」と、ほぼ最初から最後まで和子を名前で呼んでくれたのは、今は亡き舅と、この姑、そして夫の兄夫婦だけだった。

彼らと和子は、確執もなく、常識や良識を外さない、至って平穏な関係を維持していた。だが、世間でいうところのなさぬ仲というわけではないが、やはり血の繋がらない他人である。多少はすれ違いも、ぎこちなさも、不満もあった。それでも彼らの前では、和子はお姉ちゃんでもお母さんでも奥さんでもなく、「和子」という名の個人で在った。少なくともそう感じさせてくれた。

義兄夫婦は、三〇代で米国に赴任し、十年ほど前に一端、帰国したが、すぐに米国に舞い戻ってしまった。向こうの社会に子供達が馴染みすぎていたため、日本での暮らしがしっくりしなかったらしい。それから戻ってこない。時折、帰国するが、それも段々と次回との間隔が開いてきていて、そのうち全く戻ってこなくなるかもしれない。最後に会ったのは、いつだったろうか。もう、思い起こす彼らの顔がおぼろげになっている。

今、「和子さん」と自分を呼ぶ者はいない。義兄夫婦はもはや異国の人だ。舅は彼岸へ旅立ち、そしてこの姑も、意識はどこか遠くへ旅立ってしまったようだ。

和子は、特に強く名前で呼ばれたいと思っているわけではない。第一、和子のように名で呼ばれずに生活している人は、当たり前のようにたくさんいる。そんな人たちも和子も、特に自我を見せる必要も、自我を見せたいとも思わず、世の中を粛々と生きている。名前なんて呼ばれなくていい。さっきのタクシーの車窓のように、きれいに滞りなく人生が流れていけばいい。皆同じだ。それが一番いいのだ。不満はない。ただ、時折、見えないほどに薄い自我が、意識の奥底で、ちりりとするのだ。

「ツヤ子さーん」

再度呼ばれて、姑はようやくこちらを振り返った。和子の姿を認めると、軽く会釈する。そして「あら、どうも」と和子を和子と認識しているのかどうかもわからない挨拶をする。そして、すぐにテレビ画面に向き直ってしまった。もう「和子さん」とは呼んでくれない。

テレビを覗き込むと、CM画面であった。どんな番組を今まで姑が見ていたのかわからない。

「ツヤ子さん――お義母さん、最近、テレビにべったりで。本当はあんまり見せたくないんですけどね。ほら、震災の映像が多いから」

介護士が腕組みをして、ため息をついた。

「津波の映像とか見て、興奮して泣き出す人や、『怖い、怖い』って怯える人もいるし。何が何だかわからずに、ぼーっとしている人もいますけどね。心理的にね、よくないですしね」

「あの、義母(はは)は」

和子は遠慮がちに訪ねた。

「ツヤ子さんは……」

介護士が言いかけたところで、テレビの画面が変わった。件の津波の映像が流れている。家が、車が、木が、工場や店舗らしき建物が、何もかもが一緒くたに、どす黒い水の氾濫に呑み込まれ、流れていく。時折、画面がぶれ、「おっかねぇ、おっかねぇ」「あー、流される、流されでくー」と嘆く声がする。現地の住民が撮った画面だろうか。

画面に気を取られているうちに、姑が何かを歌うよう呟いているのに気が付いた。

「ああ、そうなんです。ツヤ子さん、震災の映像を見ると歌うんです」

介護士が言った。

「歌ってるんですか」

和子は、姑の車椅子の脇にしゃがむと声を掛けた。

「お義母さん、何を歌ってるの」

姑は、和子の顔に目を合わせると、車椅子の肘掛けに置いた和子の手に自分の手を重ねて、拍子を取るようにぽんぽんと軽く叩いた。口から歌のフレーズのようなものが繰り返し流れている。

流れる星は生きている

流れる星は生きている

そう聞こえた。

「どうも昔の歌らしいですよ。知ってますか。何でも満州からの引揚げのドラマが昔あって、その主題歌らしいです」

「ああ」

和子には心当たりがあった。若い頃、昼のドラマで見た記憶がある。こんな主題歌だったろうか。覚えていない。

そう言えば、舅と姑は、新婚時代に満州で暮らしていたはずだ。確か瀋陽とかいうところだ。大戦中、姑の日本にいる実父が明日をも知れぬ重病となり、彼女が一時帰国していたときに終戦となったのだった。舅は、その少し前――終戦の直前に現地召集となった。その後、ソ連の捕虜となり、シベリアへ送られたらしいのだが、そのことはほとんど話さなかった。辛酸を舐め尽くして、奇跡的に帰国できたのだということは、聞かなくてもわかることではある。

「小説があるんですよ」

背後から声を掛けられて振り返った。70代だろうか、談話室に設置された自販機の前に面会客らしい白髪頭の男性が缶コーヒーを手に立っていた。少し色の褪めかけた紺色のジャンパーを着ていたが、髪をきれいに七三に分け、こざっぱりとした知的な印象のする人物だった。

「『流れる星は生きている』。藤原ていという人が書いた引揚げの体験です。旦那は新田次郎ですよ」

「ああ、新田次郎」

確かそんな作家がいたなと思い、和子は頷いた。若い介護士は首をかしげている。

わたしの胸に生きている

あなたの行った北の空

ご覧なさいね今晩も

泣いて送ったあの空に

流れる星は生きている

男性が暗唱すると、姑が追いかけるように

流れる星は生きている

流れる星は生きている

と枯れた声で歌う。

「そうそう、私、これ好きでね。切ないでしょう」

男性は、腰をかがめて姑の顔を覗き込む。そして、姑と一緒に歌った。

流れる星は生きている

流れる星は生きている

「――切ないけど、でもね、強くもある」

歌い終えた男性が誰に向けるでもなく言う。

「流れ星なんて、人が死ぬなんていうけど、確かに大勢の人が戦争や引揚げで亡くなったけれど、でもね、生きてるんだ。無名の人が作った無名の歌を無名の人々が歌い継いで生きてきたんだ。流れても流れても、星は生きているんだ」

和子の意識の見えないほど深いところが波打つような感じがした。自我が微かにちりりとした。

「おっと、こりゃ、気障だったかな。ははは」

男性は照れくさそうに笑い、缶コーヒーを一口啜った。それを見上げ、姑は「うふふ」と微笑んだ。

その夜、和子は、ほうれん草を茹で上げたところで、かつおの削り節を切らしていることに気付いた。代わりに煎り胡麻をほうれん草にかけようと思ったが、これも切らしていた。削り節や煎り胡麻などの常備品を切らすのは、きっちりとした和子にしては珍しかった。震災直後、物不足で商店も人も、何もかもがドタバタしていた。和子は慌てふためく風潮に呑まれることなく、平常を保って暮していたつもりだったが、やはりどこか調子が狂っていたのだろうか。仕方なく、少し割高になるが、近所のコンビニで削り節を調達することにした。

外は春だというのに、未だに続く節電の影響なのか、どこかいつもの年より薄暗く、春の浮き立つ気配がなく、すっかり暮れてしまった空を渡る風を一層冷たく感じさせる。コンビニの店内も、外と同じく薄暗く、どことなく活気に欠ける感じがした。

和子は、削り節のパックと一緒に、今朝、便秘気味だとぼやいていた娘のためにヨーグルトを手にしてレジ待ちの列に並んだ。夕暮れ時のコンビニは、勤め人やら学生やらで混んでいて、レジ待ちの列は、のろのろと前に進む。和子は、手持ち無沙汰から見るとはなしに左側の棚を眺める。スティック状のチーズケーキがふと目に入った。途端、無性に食べたくなった。少し逡巡した後、和子は列を離れて足早にその棚へ向かった。

削り節パックとヨーグルト、チーズケーキが入った袋をがさがさと提げて、和子は夜道を歩いていた。空を見上げると、何かがチカチカと光っている。星だろうか。いや、あれは飛行機とか人工衛星とか、そういうものだろう。星なんて、この東京の空では、お目にかかれる方が珍しい。無駄とは知りつつ、人工的にチカチカと光っているもののほかに、光るものはないかと夜空を見渡してみる。すると、突然、和子の頭の中に姑の枯れた歌声が流れ出した。

流れる星は生きている。

流れる星は生きている。

老人ホームで会った男性の言葉を思い出した。昔、異国の地で、名も無き大勢の人が流浪し、死んでいった。死の淵を彷徨ながらも、名も無き歌を心に流し、生き延びた人々もいた。

つい、この間、大勢の名も知らぬ人々が波に流され、消えた。波に呑まれながらも、辛うじて生き延びた名も知らぬ大勢の人々がいた。破壊されてしまった、あるいは汚れてしまった住み慣れた町から流れ出された大勢の名も知らぬ生き延びた人々が、流れ着いた見知らぬ土地で、今、生きている。

今、人の名を、顔を忘れてしまった姑がそれでも生きている。今、ここに、名も呼ばれぬ自分が生きて歩いている。流れるように生きている。流れるままに生きている。

和子は、コンビニの袋からチーズケーキのスティックを取り出すと、ピリピリと小さな音を立てて包装を破った。そして、歩きながらそれをムシャムシャと食べ始めた。食べながら和子は思った。

「私は生きている」

自我がちりりとした。

〈了〉

※参考 藤原てい著『流れる星は生きている』 (中公文庫)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?