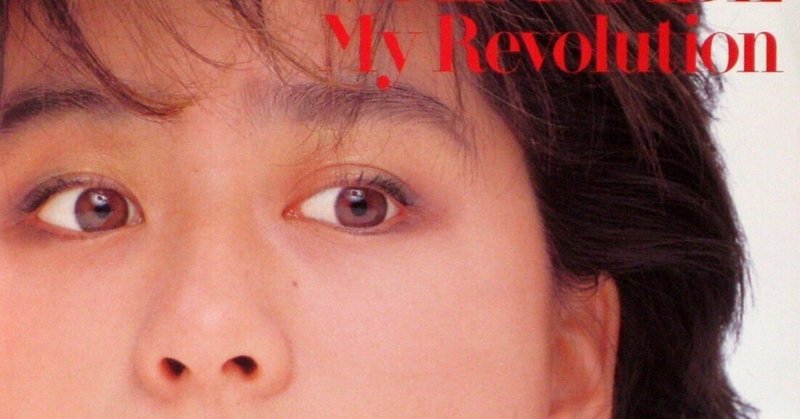

55歳の『My Revolution』 HOKURIKU TEENAGE BLUE 1980 Vol.8 渡辺美里『My Revolution』

■ 渡辺美里「My Revolution」 作詞:川村真澄 作曲:小室哲哉 編曲:大村雅朗 発売:1986年1月22日

そうだ。アメリカへ行こう。

1986年。僕にとっては十代最後の年。その年、僕は一浪した後に名古屋のある私立大学へ入学した。

しかし、これは当時の僕にとって不本意なものだった。

浪人中、僕は「アメリカ留学」を志すようになっていた。

きっかけは各地の大学の情報をまとめた受験雑誌を読んでいた時のことだ。

北海道から順に沖縄まで各地の大学の情報が一校につき見開き2ページでまとめられていた。ページをめくっていると、最後、沖縄の学校の紹介のあとで、アメリカの大学の紹介が現れた。「そうか。大学と言ったって、何も日本の大学に行かなければいけない理由はないんだよな」。

最初はそんなぼんやりとした思いだったが、自分のなかで、その思いが徐々に大きくなっていくのに、時間はそうかからなかった。

その頃の僕は、浪人生でありながら、受験勉強にはまったく身が入っていなかった。4月に急性肝炎になり一月以上入院することになって出鼻をくじかれ、退院した時には早6月。受験勉強の山場といわれる夏が過ぎても、自分に学力がついた感覚はまったくなかった。このままでは大した大学に入れないのは目にみえていた。

が、それは自分のちっぽけなプライドが許さなかった。「アメリカ留学」はこの苦境と、自分の中に抜きがたく抱えた学歴コンプレックスから脱する最良の方策に、当時の僕には思えた。

なんとまあ安直な。どうしようもないアホである。と、今ならそう思う。

もっと簡単に言えば、僕は目の前の受験からの逃げとして「アメリカ留学」にすがったのだ。当時の僕は意地でもそうとは認めなかったと思うが。

時は1985年。プラザ合意のあった年で、一気に円高が進んだ頃でもあった。当時、すでにいくつか出ていた留学雑誌でも「いまや東京の大学に行くのとそう大差ない金額でアメリカ留学が可能な時代」と喧伝され始めていた。

両親に相談したが、むろん反対された。当たり前だろう。少し前には留学なんて口にしたこともなかった息子が、いきなり「アメリカの大学に行こうと思うんやけど」などと言い出したのだ。

しかし、当時はというか今もそういう部分は残っているが、思い付きだろうがなんだろうが、一旦思い込むと全力で走り出してしまう性向のある僕は、とにかくひきずるように東京のある留学相談所に父親を連れて行った。

しかし、そこで指摘されたのは、僕の見込みの甘さだった。

特に問題視されたのは、高校での成績の悪さだった。しかも、2年、3年と進むごとに成績が低下していることが「特によくない」ということだった。留学生に必要不可欠なTOEFLのスコアも足りない(たしかこの時点で450点くらい。ちなみに当時で、最低500点は必要と言われていた)。

結局、親を説得するどころか「大学で2年間しっかりとした成績をとり、その間にTOEFLのスコアも上げ、その上で、編入という形で留学するのが一番よいのではないか」という、至極真っ当なアドバイスをされ、僕も納得するより他なかった。

翌年、父親が単身赴任中の名古屋の大学をいくつか受験した。どうせ2年しか行くつもりはないし、高いGPA(Grand Point Average、各科目の成績の平均点のようなもの。合否判定に重要な要素となる)を得るためには、逆に自分の現在の学力よりも少し低めくらいの方がよいのではないかと思い、実際そういう大学を選んだ(つもりでいた)。

そんな思いで入学した大学なので、愛着が湧こうはずがなかった。

それどころか「自分は本当はこんな所にいるはずの人間ではない」などという、鼻持ちならない意識すらもって、周りを見下していた。

高校時代の同級生がひとり、同じ大学に現役で入っていて、彼は新聞紙上の合格発表で僕の名前を見つけると、わざわざ電話を寄こしてくれた。その時は愛想よく応答した僕だったが、キャンパスで彼と偶然出会った時、僕はあろうことか無視を決め込んだ。僕のよそよそしい態度を感じてか、彼も声をかけてこなかった。

もしも、これまでの僕の人生の「嫌なヤツ度」を計測することができたなら、この時期が確実に最も高かったろうと思う。

実際には中身も何もないくせに、自分は特別な人間なのだと思い込んで自惚れている。十代にはありがちな症例と言えど、振り返るだにかなりの重症患者と言わざるをえない。

アメリカ留学をいわば口実にして、僕は何とかなけなしのプライドを守っていたわけだが、本当のところでは自分でも理解していた。あのまま普通に受験勉強を続けていたとしても、この大学以上のレベルには、結局のところ僕の学力では届かなかっただろうということを。

1986年を席巻した作詞家:川村真澄。

この年、冬から春にかけて巷で流行り、僕も愛聴していたのは、渡辺美里『My Revolution』である。

彼女が登場してきた時、「女性版吉川晃司」のようだと思った。

アイドルとアーティストの中間あたり(もしくはいいトコ取り)。84年は、吉川晃司、チェッカーズらの面々が、そんな新しい立ち位置から、次々とヒット曲を放った一年だった。

彼らはそれまでのアイドル像を壊すとともに、新たな時代のアイドルの姿を作り上げたが、その波が女性の方にも押し寄せてきた。そういう印象を持ったのだ。

その先鞭は、1985年デビューの中村あゆみ。キュートなルックスと、それに似合わぬハスキーボイスで、ブルース・スプリングスティーンを思わせる世界観の楽曲を歌い上げていた。一連の楽曲を手掛けたのは高橋研。

続いて登場したのが渡辺美里だ。作詞作曲にクレジットされている、川村真澄、小室哲哉の名前は、この曲で初めて知った。曲はもちろんだが、川村真澄の詞にもとても惹かれた。

数年前に初めて銀色夏生の作品に触れた時と同じ種類の新鮮さを感じた。

それからほんの数か月後に、再び川村真澄の名前を目にする。この年、デビューとともに一大センセーションを巻き起こした久保田利伸の一連の楽曲の作詞者としてだ。

渡辺美里、久保田利伸といったこの年の代表的なニューカマーふたりを作詞の面から支えた彼女。もしも「1986年を代表する作詞家は?」と問われることがあれば、この年、わずかな期間に数々の名曲を送り出した川村真澄の名前を挙げる。

そして、中村あゆみと渡辺美里はともに1966年生まれ。僕と同じ年だった。

眩しく輝く彼らと、自分の現状を思う時、比べた所で仕方がないとは思いつつ、やはり気分はますます落ち込んだ。

彼女の肩の稜線の向こうにあるもの

それは社会学の最初の講義でのことだった。

教授が、冒頭にこんな話をした。

「『コウノトリが赤ん坊を運んでくる』。そんな言い伝えを、聞いたことがあると思います。しかし、アメリカで行われたある調査によると、実際にコウノトリが多く棲息する町の方が、生まれてくる赤ん坊の数も多かったそうです」

教授は、そこでいくつかのデータを示して言った。「コウノトリの言い伝えは正しい、本当だと思う人は手を上げてください」

半分以上の生徒が手を挙げた。僕も挙げていた。

すると、その教授はちょっと困ったような表情を浮かべながら「コウノトリの多い町というのはいわゆる田舎で、これは、一般に地方は都市部より出生率が高いことを示したデータなんですよ」と言って、それからこう付け加えた。

「同じ話を別の大学で話した時は、誰も手を挙げなかったけどね」

その教授が言う別の大学とは、同じ名古屋市にある著名な国立大学だというのは、みんな分かっていた。そのことについても、講義の最初に教授が触れていたからだ。

口には出さないものの「二流大学の学生はやっぱり程度が低いね」と言われたに等しかった。

僕の前の席に座っていた女子学生は、それからずっと下を向いて、講義が終わるまで一度も顔を上げなかった。

僕は目の前にある、うなだれた彼女の肩の稜線を、その講義の間、眺めていた。

その稜線の向こうには、色んなものが見えた。彼女の失望、怒り、羞恥。

そして、さらにその向こう側には未来の僕等の姿も見えるような気がした。

今までも、これに似たようなことは何度もあった。学歴社会の敗者である自分たちの現実を突きつけられるようなことが。そして、これからもそれは変わらないのだろう。大学生の間も、社会に出てからも、僕等は変わらず敗者なのだ。

そのことを思い知らされる度に、僕等は下を向いて、じっと耐えるしかない。彼女のように、これからもずっと。

けれど…と、思う。

僕は、目の前の彼女の肩の稜線の不思議な美しさから目が離せなかった。

もしも、失望や怒りや羞恥にも、こんな風な美しさがあるのなら、捨てたものではないのではないか?それらと一緒に生きていくことも、まんざら悪いことじゃないかもしれない。

ぼんやりとそう考えていた。

2022年の『My Revolution』

この頃のことを思い出すたびに、頭の中に自動的に『My Revolution』のイントロが流れ出す。

あのぎゅっと胸をつかまれるようなイントロ。たなびくように薄く響く渡辺美里の高音のコーラスは、どこか痛みをこらえるているようにも聴こえる。

続いて見えてくるのは、あの日の明るい午前の大教室の風景だ。

下を向き、唇を噛みしめている女の子。その後ろで、彼女の肩のラインを見つめる僕がいる。

今なら、何とでも彼らに言ってあげることはできる。

君たちは、偏屈な教授のちょっと意地悪な誘導質問にひっかかっただけで、それによって、君たちの何かがジャッジされることなど何ひとつないのだと。

けれど、そう声をかけたところで、あの日の彼らには何も響かなかっただろう。

1986年の彼らは、この日常が、この社会がずっと続くと思っている。いい大学に入っていい会社に入るという価値観も、それを支える終身雇用も。

数年後のバブル崩壊とともに、まったく想像もつかないような変化が、社会がやってくるなど知る由もない。

わかりはじめたMy Revolution 明日を乱すことさ

変わらないように思える社会と毎日のなかで、それでも何かを変えていこうとすること。それが当時の若者の、僕らの願いだった。

社会が変わらないならば、せめて自分自身を変えていくのだ、と。

ところがどうだろう。2022年の僕らは、恐ろしいスピードで変わり続ける時代の中で、いかに自分を保ち続けられるかに汲々としている。

時々、あの頃を懐かしく思いながら。

失望や怒りや羞恥は、今でも絶え間なく押し寄せてくる。そんな時、僕はあの日の彼女の肩の稜線を思い出す。

あの不思議な曲線の彼方にあるものに、くりかえし目をこらしてみる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?