オレ流系統解析 IQ tree

系統樹は生物の進化を樹状で表したものですが、実際に系統樹の通りに生物が進化したかはわかりません。本当のことはタイムマシンがなければわかりません。系統樹は、あくまでも現存する生物の特徴や塩基配列をもとに統計学的に推定したものです。

けっこう複雑

分子系統樹は、塩基やアミノ酸配列をもとに作製しています。簡単にいえば、ある湖にA,B,Cという3種の魚がいるとして、AとBの塩基配列が似ている場合、この2種は近縁種であり、種が分かれた(AとBに進化した)のもつい最近であると考えます。また、AとCの塩基配列が似ていない場合は、両種はかなり昔に種が分かれたということになります。系統樹作製にいくつか方法があるのですが、この“似ている”の評価が異なるためです。

そもそもなぜ塩基配列に変化が起きて、種が分かれる(進化する)のかというと、DNAのコピーにミスが発生するためです。生物は子孫を残すために生殖細胞を作るのですが、この時自分の細胞をコピーします。例えると、コピー機で印刷した書類を再度印刷し直すというのを繰り返してみてください。最初の20回くらいまでは問題ないかもしれませんが、しだいにゴミが入ったり、字がにじんだりして、予期せぬ模様ができます。これがDNAの場合は、A(アデニン)がC(シトシン)に変わったり、欠落したり、増えたりする突然変異と呼ばれるものになります。

解析方法にいくつか種類があるのは、「塩基配列の変化はx万年に1回おこるとする」「y万年に一度先祖返りをする(AからGに変わったのちAにもどる)」「生物Aと生物Bの塩基配列を比較したところにギャップ(隙間)を無視するか?」をどれだけ考慮に入れて推定するかです。詳しくは数学の話になるので、正直わかりません。私はいつも見よう見真似でやっているため、論文の草稿では手直しや再検討を求められます。お恥ずかしながら、今回の記事で使用している論文の解析も共著者にしてもらったものです。

まずは、IQ tree ver. 2.0をダウンロードしてください。インストールするとドキュメントなどPC内にIQ treeeのフォルダができていますので、その中からiqtree2, iqtree2-click, liboimp5md.dllをコピーしてください。デスクトップなどに計算用のフォルダ(今回はGene1)を作成して、その中に3つのファイルを貼り付けてください。さらに、このフォルダにアライメントしたfastaファイルも入れて準備完了です。

次に、コマンドプロンプトを開いてください。

コマンドプロンプトで、「デスクトップにある計算用のフォルダを開く」作業をします。“cd フォルダの場所”でできます。フォルダの場所は矢印のこころをコピーアンドペーストするのでよいです。

次に、系統樹を作るためのコマンドを入力するのですが、これは必要に応じて変えなければなりません。マニュアルを見て自分で考えるということになるのですが、ここでは具体例を2つ紹介します。参考にしている私の論文の28S rRNAの系統解析の場合は、“iqtree2 -s ファイル名.fasta -m TEST -b 1000”としています。

意味は、「”iqtree2“を動かしてください」「-s のあとのファイルを解析してください」「-m TEST:一番良い解析モデルを探してください」「-b 1000:1000回試行してください」となります。iqtreeに最適解を探させるので、何にでも使えますが、融通は効きません。

塩基配列の変化のしやすさを個別に指定することもできます。今回の論文ではcox1領域の系統解析で行なっています。塩基は3つ1組になってコドンを作り、アミノ酸を指定しています。このコドンですが、1番目、2番目、3番目で変化のしやすさが異なります。TeraPadで下図のようなファイルを作って、計算用のフォルダに入れてください。nexusファイルという特殊な形式にして欲しいので、「ファイル名.nex」とファイル名を作ることで拡張子を変更できます。この場合、iqtree2 -spp ファイル名.nex -m TEST -bb 1000”としてください。「-spp ファイル名:塩基の変化のしやすさをファイルの内容で考慮してください」という意味になります。

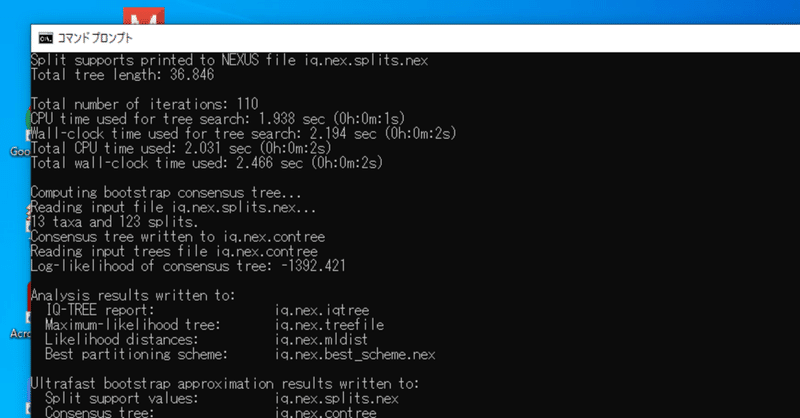

そのあとは、勝手に計算が進みます。このIQtreeというソフトはこの解析計算の速さが有名です。計算が終了すると、計算用のフォルダ内にさまざまなファイルが作られています。テキストドキュメントとして、計算過程も残るので、大変便利です。

次に、系統樹を作るために“Fig tree”というアプリをダウンロードしてください。計算用フォルダにあるTREEFILEをクリックアンドドラックすることで、系統樹を表示することができます。

IQtreeで系統樹を作製すると、アウトグループとして指定した生物が系統樹のど真ん中に配置されていることがよくあります。その場合は、アウトグループの枝を選んでRerootを選択してください。また、生物の配置を変更したいときは、Rotateを選ぶことで順番が変わります。

長くなりましたが、今回は以上です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?