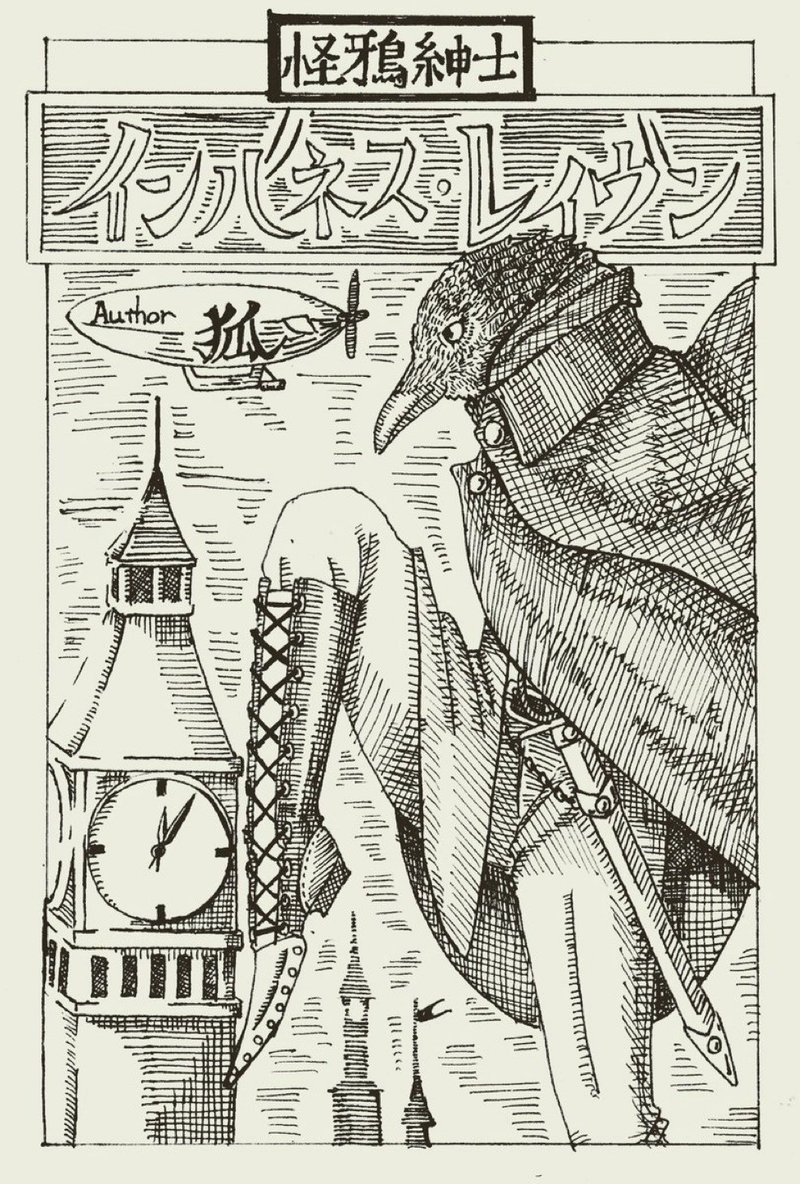

怪鴉紳士インバネス・レイヴン

#1

馬車道に蹄鉄の跡が刻まれ、点在する街灯の光は霧に隠れる。襤褸を纏った物乞いの老婆が空腹で倒れ、煙突掃除夫の少年は煤けた顔を拭うことなく路地を駆ける。

この街に、延いてはこの国に、かつての輝きはない。蒸気機関の発明で得をしたのは資産家達だけで、日陰に集う人々に押し付けられた貧しさはじわじわと国全体の首を絞めていた。

俺は手綱を握り、小さく唸る。厄介な仕事を引き受けてしまった。

眼前に迫る闇は、霧の中に確かな無数の眼光を映す。下賤な猛禽の目だ。狙いは、俺が運んでいる貨物だろう。

煌びやかな物を盗む『鴉』《クロウ》は、資産家だけでなく貧民さえ襲うようになった。奴らは人間の真似事でもするように徒党を組み、俺たちの食糧である穀物も狙うのだ。噂によれば、人間の死体さえ喰らう奴らもいるらしい。今、眼前にいる奴がそうでなければいいのだが。

黒い翼が視界を覆う。影めいた奴らの姿はすぐそこまで接近し、風を切る音が通り過ぎていく。貴重な食い扶持を、奪おうとしているのだ。

「頼めるか、旦那……?」

『——当然だ。奴らの事は、俺が一番よく理解している』

貨物を狙う一匹の鴉が、冷たい石畳に落ちた。幌の上で鎮座する何者かによって、払い落とされたのだ。

『……まったく、誇りも何も無いな』

貨物を守る用心棒には、国から剣を提げる許可が下りる。鴉はそれくらいの覚悟が必要な相手であり、俺も念の為に雇っていたのだ。

宵闇に溶ける漆黒のインバネスコートに、鉛を埋め込んだブーツ。雇った男は、提げた剣を抜こうとしない。ただ、重い質量の一撃で鴉を蹴り落とすだけだ。

ブーツに埋め込んだ鉛が、鴉の身体に特殊な跡を刻む。それは猛禽の足跡めいて細い、裂傷めいた傷だ。

『俺らが狙うのは、金持ちの宝であるべきだろ。違うか?』

報酬は二枚の金貨、もしくは煌びやかな宝石。俺がなけなしの金で雇った用心棒は、偉丈夫の身体に鴉《レイヴン》の頭を持っているのだ。

#2

奴を最初に見たのは、場末のパブだった。俺がなけなしの銅貨を麦酒に変え、汚れたままのグラスを受け取った夜だ。

煤けた衣服を纏った貧民が集うパブは、この区画の掃き溜めだ。その殆どが炭鉱夫や煙突掃除夫で、重労働の疲労を忘れるために酒を求めてくる。

斯く言う俺もその一人だ。輸送馬車の手綱を握る生業は、失敗時に責任と命の犠牲が付き纏う。近頃は皆貧しく、運ぶ貨物にも余裕が無いのだ。野盗や鴉に襲われるリスクだってある。毎日平穏無事に仕事を終えられているのは、僥倖なのだ。

「浮かない顔だね、大丈夫か?」

「景気が悪いんだよ。羽振りが良かったらこんな店になんて来ないさ、畜生……!」

カウンター越しに店主は苦笑した。この麦酒も、本来ならもっと高いはずの代物なのだ。銅貨1枚は、破格の対応である。

皆、疲弊しているのだ。どうしようもない貧しさと、それが原因で生まれた『生きる災害』に。

霧に潜み、貨物を奪い、人を襲う。鴉は既に人類種の敵であり、生存圏を巡って俺たちと衝突を繰り返している。資産家共は月に銀貨2枚で用心棒を雇っていると聞くが、俺にそんな金があればこんな場所で燻っているわけがない。

「俺も、廃業するかな。このままじゃあ、馬に食わせる飼料さえ用意できねぇ。他の食い扶持を探すよ。どうせ長くは続かないだろうけどな!」

グラスをカウンターに置き、管を巻く。その日の気分に限らず、麦酒はいつも苦い。悲観的な将来像も、酒場の喧騒なら掻き消してくれるだろう。

『……生きるために、誇りを捨てたか』

カウンターの端から聞こえた声が、いやに耳に残る。俺が声のほうを一瞥すると、そこには異質な風体の客が座っていた。

フード付きのローブを目深に被り、上から漆黒のインバネスコートを羽織った男だ。注文した胡桃《クルミ》の殻を指で弄びながら、何かの詩を誦じるかのように呟く。それが俺に向けての言葉だと理解するのに、僅かな時間を要した。

「俺に言ってんのか……? あァ!? 喧嘩なら買うぞ!? 誇りなんかで腹は膨らませられねぇんだよ。俺ァ、生きるためなら誇りなんて……」

『本心では、どうだ? 外からの力によって無理矢理に境遇を変えられる事に満足しているのか?』

「人間、生きるためなら仕方ない事だってあるんだよ。皆、必死に……」

『……そうか、“人間”はそんなものか』

そう言ったきり、そいつは黙りこくった。奇妙な男だ。酒には一口も口を付けずに、ただ胡桃を貪っている。

その態度が妙に苛つき、俺は思わず拳を握る。酔った勢いもあり、気が大きくなっていたのだ。

その瞬間、そいつは突き動かされるように立ち上がった。俺は腰に携えられた剣を目撃し、急激に血の気が引いていくのを感じる。喧嘩を売る相手を間違えたかもしれない。

「あっ、いや……これは……別に……」

『店主、勘定だ。釣りはいい……』

そいつはカウンターに銀貨を投げ、足早にパブを抜けた。銀貨など久方ぶりに見たのか、店主は目を白黒させている。

外は霧が深い。空も煙突が吐く黒煙に隠され、今が朝か夜かさえわからないのだ。なぜ外に出た、と考えた瞬間。喧騒が通り過ぎる!

「鴉が出たぞ!!」

「隠れろ、襲われるぞ!!」

黒い風が路地を抜ける。窓をコツコツと叩く音が響き、ドアの隙間から不吉な黒翼が一枚入り込んだ。開け放たれたままなら、パブは大混乱に陥っていたかもしれない。

看板を薙ぎ倒し、街灯を折らんとする。群れた鴉の猛威の前で、人間はあまりにも無力だ。

故に、人々は鴉の鳴き声に敏感になった。遠くから聞こえる不快な声を耳にすれば、皆が屋内に避難するのだ。より貧しい者は路地裏に身を潜め、その日の食い扶持を奪われることのないよう必死に身を守る。それが、この街の日常だった。

「行ったか……?」

「いや、まだ残ってる……。今日は多いな!」

息を潜めた酔客が外の確認をする中、俺は違った事を考えている。先程パブを出た男についてだ。

剣を携えていた頃から考えるに、あいつは用心棒なのだろう。鴉を退ける事を生業にしているはずだ。それなら、何故この場に居ない? この場で外に躍り出れば、相当な利益を店主から徴収できたはずなのに。まるで事前に分かっていたかのように、騒ぎの渦中から逃げ出した。

逃げる、と口に出し、俺は気付く。今日の鴉の群れは、一方向に向かっているのだ。どこか目的地があるのかと思ったが、実際は逆なのかもしれない。つまり、鴉こそが何かから逃げ出しているのだ。

『知恵を付けた癖に、誇りを失ったか。くだらないな、下郎共』

俺は全てを理解した。だからこそ、そいつは異質だったのだ。

黒霧を切り裂いて石畳に着地するインバネスコートの男は、重い蹴撃を既に見舞っている。黒翼が舞い、奴が踏み付けた鴉が悲鳴を上げた。

無慈悲な食物連鎖を見ているようだ。そいつは剣を抜くことなく、蹴りだけで鴉に対処しているのである。

蜘蛛の子を散らすように逃げ惑う人類の敵を憎々しげに見遣り、奴は静かに息を吐いた。その頭を覆うフードは着地の衝撃で脱げ、素顔が露わになる。

大鴉だった。人の頭が乗るはずの場所には、黒々とした鳥類の頭が鎮座している。太い嘴に、深い闇を内包した瞳。人類の敵であるはずの鴉が、同族を狩っているのだ。

『……見られたか。まぁいい、これが俺の誇りだ』

「化け物だ……」

「出て行けッ、鬼ガラス!」

鴉頭は衝撃的だったのだろう。俺の周囲の酔客は奴を口汚く罵り、街に現れる鴉との関係を邪推する。

「さっきの戦いだって、示し合わせたに違いない……」

「きっと、油断した俺らを食い殺すつもりなんだ……」

『お前らを襲って、俺に利益があるのか?』

そう吐き捨てた鴉頭の用心棒は酔客に背を向け、悠々と立ち去ろうとした。その身体には翼がなく、なおさら不気味な鴉の頭部だけが目立つ。

酔客たちはざわめいているが、俺は違った。インバネスコートの背中を追い、パブを足早に抜ける。黒霧の中でも見失わないように、目を見張りながら。

「待ってくれ。頼む、助けてほしいんだ……!」

用心棒は立ち止まり、身を翻した。その表情から感情は伺えないが、声色には僅かな余裕があった。

『金貨2枚か、宝石はあるか?』

俺は目を剥いた。高すぎる。金貨など見たこともないし、宝石があればとっくに売り払っている。足元を見ているのか?

『護衛か? 返り討ちか? それとも、復讐か? 俺は強いぞ……』

腹を括らなければならない時はある。無謀にも思える事にコインを賭け、勝負に出ねばならない時が。そこを逃して尻尾を巻くのは、ただの腰抜けだ。

「仕事がもう一度軌道に乗れば、旦那が望むだけ払う。女王の首に掛かるエメラルドでも、王の像の眼に埋め込まれたダイヤモンドでも。だから、頼む! 俺に誇りを捨てさせないでくれ!」

用心棒は鳴いた。それが合意の合図だと気付いたのは、数秒後だ。

『良いだろう。ただし、一つだけ条件がある。護衛の仕事が終わったら、俺の足になれ』

「……はぁ?」

『誇りのために、決着を付けないといけない相手がいるのだよ』

#3

市街地の黒霧を越えれば、石畳は畦道に変わる。空を覆う重い雲が切れていくのを見遣り、鴉頭の用心棒は幌の上で静かに息を吐く。

『星とは難儀なものだな。煌びやかなくせに、手に届かないとは』

「この辺りは空も綺麗だからな。星も近く見えるだろうが、手に取ったやつは居ないよ。俺たちにも翼があればな……」

荷馬車に積んだ荷物に、傷はほとんど付いていない。用心棒の実力は本物で、鉄火場でも平然と貨物を守り切ったのだ。それも、腰に提げた剣を抜くことなく。

郊外は鴉も少ない。このまま進めば、安全に仕事を終えることができそうだ。

「本当に凄いな、旦那! 剣を一回も抜かずに、蹴りだけで鴉を追い払うなんて……。その剣は、何のために提げてるんだ?」

『俺は鴉だからな。武器を使うのは誇りに反するんだ。だから、これは俺にとっての宝石や金貨だ。ほら、煌びやかだろう?』

金属入りのブーツは武器なのではないか、という疑問を呑み込み、俺は曖昧に笑った。

自らを鴉と名乗る男は、頻りに『誇り』を気にする。恐らく、それは人ならざる者の矜持なのだ。自らの種としてのプライドに根差した言葉なのかもしれない。

「アンタは、なんで鴉を狩ってるんだ? 同族を狩って人間の側に付いてるんだろ?」

『人の側に居るつもりなど無いのだがね。……俺は、許せないのだよ。生きるために略奪を繰り返す下郎共のことが。鴉は誇り高い生物だ。生きるために誇りを捨てるのは、人間の専売特許だからな』

「……耳が痛えよ。だが、それは誇りでメシが食える奴の理論だ。あいつらもきっと必死なんだろうさ」

『……人間のくせに、奴らの肩を持つのか?』

「いや。鴉どもが金持ちを襲ってくれりゃ、気分はスカッとするさ。棲み分けだって出来て、無理な衝突なんて起きない。全部、貧しさが悪いんだよ……」

痩せた畑を通過し、俺たちは大地主の屋敷へ向かう。

運んでいる中身は知らないが、時期を考えればこれは種なのだろう。これらは小作人に分配され、俺たちの食糧の原料になると聞いた。痩せた土地でどれだけ育つのかはわからないが、せめて少しでも俺たちの元に届くことを願いたい。

馬車を止め、貨物を引き下ろす。用心棒は空いた荷馬車の空間に隠れ、息を潜めることにしたらしい。顧客に鴉としての姿を見られるわけにいかない、という彼なりの判断だろう。

現れた使用人は、血色の悪い顔を静かに緩めた。貨物は待ち侘びた僥倖だったのだろう。

「主人《あるじ》がお喜びになります。こちら、報酬で……」

「地主様はご承知でしょうが、これは街から無傷で運んできた物です。国全体を悩ます鴉の跋扈する脅威から、文字通り命を賭けて。恐らく、これは私にしか出来ない所業でしょう。地主様への敬意と、与えられた任務を完遂する使命感が生み出した物です。ですので、わかりますね……?」

「……何を仰りたいのですか?」

「いえ、これからも是非私にご依頼頂けると嬉しい、という意味ですよ。何も、鴉が街にのみ現れるわけではないのですから……」

使用人の表情が変わったのを確認し、俺は恭しく一礼をした。開け放した扉から見える高級な調度品を確認し、そそくさと荷馬車へ戻る。

「とりあえず、ひと仕事完了だ。今回は銅貨10枚だけだったが、次の仕事はもう少し吹っかける。あの家、相当溜め込んでるぞ?」

『銅貨か、今は要らんな。金貨や宝石は報酬に入りそうか?』

「今後の出方次第だな。俺が稼ぐまで、あの家は狙いに行くなよ?」

『……ずいぶん強かだな、人間!』

用心棒と俺は、互いに笑った。例え希望的観測でも、報酬が増える見通しは嬉しいものだ。俺にとって未来に希望があるのは久しぶりの感覚で、それはきっと『誇り』に直結するようなことなのだろう。

「俺も誇りでメシが食えるようになるんだ……」

『次の仕事、行くぞ……!』

#4

数週間が経った。穀物の代わりに宝石を積み、俺たちは地主の家から街に帰らんとしている。

「さぁ旦那、どれだけ欲しい? 世話になったし、俺としては全部渡してもいいんだが……」

『その前に、俺の頼みだろ? 街に寄るついでに、行きたい所がある。着いてきてくれ……』

馬の嗎きが宵闇に響き、蹄鉄の音が街道に響く。慣れた道筋だ。郊外でさえ増えてきた鴉が宝石を狙うことはなく、俺たちの携帯する食糧を狙ってきた連中は用心棒が全て蹴り落とした。もうじき契約が終わることなど考えられないかのような、鮮やかな協力体制だった。

「で、どこに行けば……?」

『“塔”を目指してくれ。街で一番古く、一番高い場所だ。宮殿の近くにある……』

「あの監獄がある所か? なんでまた……」

『言っただろ、決着を付けるって』

* * *

塔に着いてしまえば、その異質さは肌で理解できた。そこにあるのは、この国の異常の坩堝だったのだ。

空は黒翼が占拠し、太陽が遮られている。漆黒に染まる空は、ひとつひとつが鴉なのだ。

群れを成している鴉の拠点なのか、塔の頂上には巨大な巣が築かれていた。その中心から聴こえる鳴き声は、地の底から響くように低い。よく目を凝らせば、普段見る個体とは比べものにならないほどの巨大な黒影が蠢いていた。

『“屍肉喰らい”だ。街の鴉の親玉だよ。かつてこの国の大火の中を生き抜き、飢饉の時代である今、人を襲うことで種族同士の垣根を壊した。化け物だ、奴は』

幌の上に立つ用心棒は、提げていた剣を俺に投げ渡した。俺が面食らいながらそれを受け取れば、彼は頭上の空を指差して息を吐く。

『暗い所だと輝かないのだよ。それが一番綺麗なのは、光を浴びてこそだろ?』

「預かれ、と……?」

『仕事の依頼だ、運び屋。俺が集めた宝を全部、安全な所に運んでおいてくれ。分配は、その後だ』

嫌な予感がした。これが明確な別れになりそうで、俺は反射的に首を横に振る。

「断る。俺には荷が重すぎるんだよ」

『誇りはどうした? 与えられた仕事は完遂するんだろ?』

「……もういいだろ。種の誇りなんてなくても、お前はお前だよ。いつもみたいに一緒に働いて、酒飲んで、明日の話すればいいじゃねぇかよ! 少なくとも、俺はお前とこれからもロクでもない街で生きる覚悟はできてんだよ!!」

『話が違うな、人間。これは契約だろ? ……俺を生かす為に、誇りを捨てるのか?』

念押しするように呟く用心棒に、俺は何も言えなかった。インバネスコートを翻して階段を登る仕事仲間を黙って見送ることしか出来ず、静かに歯噛みする。

背中を追うのは怖い。普通の鴉でさえ太刀打ちできない俺がその親玉と戦える訳がなく、巻き込まれて犬死にするのがオチだからだ。

足が震える。受け取った剣の重みを感じ、俺は焦燥感に苛まれる。

死にたくない。誇りよりも優先すべきは命で、これ以上踏み込むのは危険なのだ。だが、それでも、俺は屋上への階段を登る。登ってしまう。鴉頭の胡乱な用心棒を、本気で助けたいと思っている!

腹を括らねばならない時がもう一度来たのだ。俺は内心でもう一度コインを積み、賭けに出ることを決心した。

俺が息を切らして塔を登り切った時、用心棒は屋上の冷たい石畳に伏していた。全身の裂傷が痛々しく、自慢のコートはズタズタに破かれている。嫌な予感が的中し、俺は身震いをする。

「おい、大丈夫か……!?」

『……無敵の用心棒をもっと信頼してくれよ。なんで逃げなかった? お前がいても邪魔なだけなんだよ』

わかっているのだが、やらねばならない時はある。それは、きっと今なのだ。

「旦那のためじゃない。俺の、誇りのためだ」

俺は剣を抜いた。騎士が携えるようなサーベルだ。自信過剰で傲慢な鴉よりも、本来なら人間に適した武器である。

対象は、目の前で蠢く猛禽。その瞳を血走らせ、黒い矢羽を宙に舞わせて警戒姿勢を崩さない、『屍肉喰らい』である!

大鴉は矢羽を旋回させ、曲芸めいて飛ばす。それは空中で硬質化し、鋭利なナイフと化すのだ。

俺は辛うじてサーベルを振り、飛来物を叩き切る。打ち漏らした矢羽が頬をかすめ、一筋の血が垂れた。

踏み込む。斬り払う。撃ち抜かれる。斬り込む! 俺は一歩一歩歯を食いしばって進みながら、大鴉の猛攻を必死に押し留めていた。

大鴉は吼える! 羽ばたくことで突風を巻き起こし、俺を転倒せしめるのだ。さらに、速度が乗った矢羽は俺の手からサーベルを振り落とす!

思考が徐々に鈍化していく。疲労が見せる幻か、死を覚悟した者が見る夢想の境地か。俺は眼前に飛んでくる矢羽の速度が急激に遅くなっていくのを感じた。

逃げなければ。それは真っ直ぐに俺の心臓を狙っているのに、身動きが取れないなんて。これでは、じわじわと嬲り殺しにされているようなものだ。恐怖を体感する時間が引き延ばされ、俺はゆっくりと告解めいた呟きを漏らす。

最期に格好付けることはできただろうか。無謀な賭けは二度も成功するわけがなく、俺は誇りのために死ぬ。馬鹿な人生だった。選択肢に後悔はないが、きっと慣れないことをした罰なのだろう。このまま痛みを感じて、死んで、死んで、死んで——。

『違う、生きるのだよ。俺も、お前もな』

中空を直線軌道で飛来するサーベルが、交錯するように矢羽を斬り裂く! そのまま速度を増す剣は、『屍肉喰らい』の巨大な翼に深々と突き刺さった!

立ち上がった用心棒が、自らの足元に転がっていた剣を蹴ったのだ。吹き出す血に染まる刃を眺めながら、鴉頭は挑発的に鳴く。

『それは餞別だ。地獄に落ちな、化け物鴉!』

彼は塔の縁に寄りかかり、跳んだ。飛翔ではなく、跳躍だ。鉛の埋め込まれたブーツで蹴り落とすのは、敵の翼に突き刺さったサーベルの柄だ!

砕き、貫き、刺し穿つ! 断末魔に似た咆哮を響かせ、巨大な猛禽は緩やかに地上へ落ちていく。

上空の鴉たちは、突如不在となった王の座に向けて一斉に飛来する。新たな王をその場で決めるつもりなのか、お互いに嘴を打ち鳴らし、牽制しあっていた。闘争に負けた個体は大鴉と同じように地面に墜落し、黒く覆われた空は徐々にその姿を晒し始めていた。

『……見ろ、星だ。この国で一番高い塔でもまだ手の届かない、憎たらしい輝きだ!』

ポロポロの身体で、用心棒は空に手を伸ばす。煙突が吐く黒煙は全て塔の下の世界で完結していて、曇りのない空にはぽつぽつと星が点在していた。

俺も同じように冷たい石畳に座り、流れる星を眺める。思い出したのは、自らの稼業についてだ。

蒸気機関の発達により、近頃は上り坂を登ることのできるトロッコが開発された。荷馬車が不要になる日も近い。機関車とか云う巨大な鉄塊が街を走るのだ。

積み貨を運んで、遠方へ届ける。そんな物が世に出回れば、まさしく廃業の危機だ。だが、それも仕方ないのだ。これこそが時代の変化であり、俺の誇りは何も揺らぐことはない。

いつか人が飛べるようになり、星に手が届くようになる頃、鴉頭はどのように生きているだろうか。願わくば、彼が生きているうちに望みが叶うことを。

俺は静かに祈り、怪我をした鴉頭の用心棒の肩を支える。剣の分、身体は軽いのかもしれない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?