第42回:超秘教入門4|Allegro 神智学協会の設立とその後の展開

ブラヴァツキーとオルコットの邂逅

1875年、アメリカのニューヨークに神智学協会が設立された。

この協会を築いたのは、以下の三人の人物である。

ヘレナ・ペトロヴナ・ブラヴァツキー

(1831-1891) 4.0段階

ヘンリー・スティール・オルコット

(1832-1907) 2.2段階

ウィリアム・クアン・ジャッジ

(1851-1896) 2.0段階

この三人の設立者のうち、H・P・ブラヴァツキーは前回の記事(第41回:超秘教入門3|Trilogy 秘教の世界を伝えた三人の女性たち)の中で既に紹介したので今回は省略する。

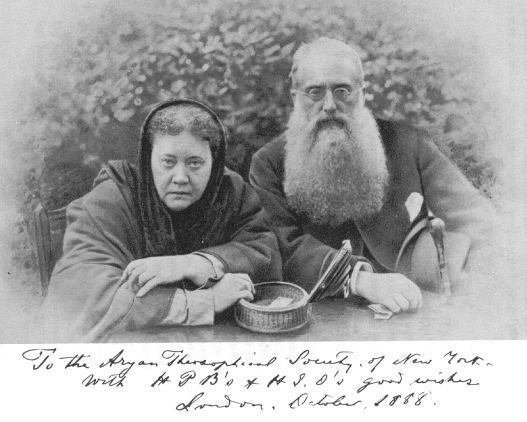

H・S・オルコット大佐(右)

この写真の二人は、アメリカのバーモント州チッテンデンという村の古い農家での出会いから始まる。

1874年。

当時、デイリーグラフィックというニューヨークの新聞の記事の中に、人々から一際注目されていたある記事があった。

それはこの村の古い農家で目撃されていた、心霊現象についての記事である。

それを報道していた記者が、H・S・オルコット大佐であった。

ブラヴァツキーは、新聞を賑わせているこの心霊現象の調査とオルコット大佐に会うために、チッテンデンの村に向かった。

それはブラヴァツキーがハイラーキーの大師から、このようなテレパシーを受け取ったからだと言われている。

「あなたにとって、オルコットという人物は今後の活動を展開していく上で協力者になってくれるであろう。」というものだった。

そのため、ブラヴァツキーは心霊現象の調査も兼ねてこの村に向かうことになったのであるが、ここでの二人の出会いが後の神智学協会の設立に繋がっていくのである。

【神智学協会初代会長】ヘンリー・スティール・オルコット

(1832-1907) 2.2段階

1832年8月2日、ヘンリー・スティール・オルコットは、アメリカのニュージャージー州オレンジで生まれる。

父はヘンリー・ウェイコフ・オルコット、母はエミリー・スティール・オルコット。

兄弟は長男の彼を含めて六人である。

オルコットは、南北戦争時にアメリカ陸軍に勤め、ニューヨーク市軍事局の特別委員に選出されるなどの経験を重ね、後に軍部では大佐にまで昇進する。

彼はまた心霊主義に傾倒したことでも知られ、それを契機に当時名の知られていた女性オカルティスト、H・P・ブラヴァツキーとバーモント州チッテンデンの農家で出会うことになる。

ここから二人は行動を共にするようになり、1875年、アメリカのニューヨークに神智学協会を設立し、この時協会の財政を支援した事などから、彼は神智学協会初代会長の任に着くことになった。

彼は後年、スリランカの仏教改革に尽力した事でも知られ、コロンボでは彼の功績を讃え「オルコット通り」という彼の名前に由来した地名もある。

(明治22年、彼は仏教復興運動の為に来日し、その二年後にも再度来日している。)

彼の死後、神智学協会の会長職を引き継いだのは、女性社会活動家として知られていたアニー・べサントであった。

(1847-1933)2.1段階

【アメリカ神智学協会の統率者】ウィリアム・クアン・ジャッジ

(1851-1896) 2.0段階

1851年4月13日、ウィリアム・クアン・ジャッジはアイルランドのダブリンに生まれる。

7歳の時にジャッジは酷い病気に罹り「臨死体験」をした事により、その後、精神世界に強く意識を向けるようになる。

13歳の時にジャッジは家族とともにアメリカのニューヨークに移住し、勤勉家であったジャッジは21歳で弁護士になる。

その二年後に彼は結婚したが、メソジスト派のクリスチャンだった妻の宗教観の違いから彼の神智学の活動は理解を得られず、家庭生活は円満とは言えなかった。

また、彼の独り子が幼少期に夭折するという不幸も重なってしまう。

ジャッジは神智学協会設立に貢献した人物の一人であり、ブラヴァツキーとオルコットがインドに移住した後、ニューヨークにある神智学協会の運営を引き継いだ人物でもある。

このように、彼の人生は2段階のイニシエートとして苦難に満ちており、それが災いしてか44歳でこの世を去ることになる。

【 神智学協会の三大目的 】

1. 種族、信条、性別、階級、皮膚の色の

いかんを問わず、人類全体の同胞性の中核となる。

2. 古代及び現代の宗教、哲学、科学の研究、

及び同研究の重要性を実証する。

3. 自然の解明されていない諸法則及び

人間に潜在する精神的及び霊的諸能力の探求。

ブラヴァツキー去りし後・・・。

神智学協会はH・P・ブラヴァツキー帰幽後、ジャッジはオルコット、アニー・ベサント(後の第2代会長)との間で軋轢が生じ、ジャッジのアメリカの神智学協会と、インド・アディアールの神智学協会のニ派に分裂する。

そのため、後にアメリカの神智学協会をポイントロマ派、インドの神智学協会をアディアール派などと呼ぶようになる。

このように神智学協会は二派に分かれた事により、説かれる内容にも差異が生じるようになっていく。

ここで説かれる秘教の教えも、国内の他の秘教家の方と説が異なるかもしれないが、秘教の世界は総じてこのようなものだと捉えていただきたい。

というのも、この「超秘教入門」の趣旨は、現在、出帆新社の「神智学の神髄」と「神智学大要(全9巻)」が入手できず、秘教を学ぶ事が困難になり、初学者があの膨大且つ複雑な秘教の体系を学ぶ際の入り口として、少しでも役に立てればという想いから執筆したからである。

扉を叩くか、叩かぬか

神智学とは、「非常に高度な霊学」である。

霊学という言葉からして、この学問は人間の人生は一代限りではないという立場を取っている。

即ち、秘教と言われる神智学の世界観の中では「輪廻転生」が前提とされていることは言うまでもない。

もし、人の一生が一代限りであるならば、単純に考えて人間の個々の能力に優劣の差が生じることなどがあるだろうか。

試みに歴史上の人物を挙げてみると、ブッダやイエス・キリスト、ローマ五賢帝、心理学者のフロイト、ユング、アードラー、そして科学者のアインシュタイン等は、明らかに群を抜いた能力を持つ別次元の存在である。

彼らと私達一般人との能力の違いを現代科学で読み解くとしたら、いったいどのような合理的な解釈が成り立つのであろうか。

恐らく、左脳に偏極した現代の科学者達は、口を揃えてこのような発言をすることが予想される。

それは「遺伝子が云々・・・。」というものである。

しかし、凡夫といわれる一般の夫婦からそんなに優れた遺伝子が突如現れることなどがあるのだろうか。

「ローマは一日にして成らず」

自然界の法則もこの格言と同じで、突如優れた遺伝子の持ち主が凡夫の夫婦の間から生まれてくることなどは考えられない。

現に、私達人類が今の現代人としての肉体を纏うまでに、原始人の姿の時代から気が遠くなる程の時間を経てこの姿が形成されたのだ。

もし、遺伝子の突然変異という説を科学者が唱えるならば、原始人の男女の間から現代人と同じ姿の男女が生まれてきてもおかしくないはずである。

即ち、自然界の法則とは「時間の法則」であり、歴史という長い期間を積み重ね「生命体としての経験値の集積が現在の結果に至ること」をいう。

この観点に立てば、遺伝子の変異ではなく、その遺伝子の持ち主が「長い輪廻の中で集積され練り上げられた進化した遺伝子である」と言えるはずだ。

それを現代的に表現すれば、人間が所有する魂とは「無限の時を輪廻し、日々バージョンアップし、更にアップグレードをする決して死ぬことがない霊的なソフトウェア」と言うことができるだろう。

今述べた「決して死ぬことがない」とは、人間の肉体を指しているのではなく、その人間の「魂そのものは、決して滅びることがない」ことを意味する。

(余談だが、邪悪を極めた悪人共はその限りではないらしい・・・。)

このように、神智学という霊学は他の東洋の宗教と同じように輪廻を前提として成り立っているので、もし、「輪廻は非科学的だ。」という方は、ここから先の「知の領域」に足を踏み入れることはできない。

もし、あなたが「にわかに輪廻は信じられないが、もしかしたら・・・。」と脳裏に過ぎるようであれば、知の領域の扉を叩くには良い機会だろう。

神智学文献にメイベル・コリンズ著の「道の光」という小冊子がある。

その本の末尾には、第三光線を司るヴェネチャン大師からの「カルマ」に関する教えが数頁に亘って記されている。

田中恵美子和訳本では敬語で書かれているが、これを私流に要約してみよう。

霊的な道の探求者は、中途半端であってはいけない。

一度その入り口を潜れば、もう戻ることはできないのだ。

大人がまた子供に戻ることはできないのと同じことである。

その者は霊的に進化し、責任のある立場になったのだから。

もう二度と戻ることはできない。

38頁を一部要約

即ち、ハイラーキーの大師は、霊的な道を志す者に「覚悟」を求めているのだ。

その覚悟がなければ、「霊的な世界は危険極まりない」からである。

現に筆者は、遊び半分で精神世界に足を踏み入れ闇落ちしてしまった者を、既に数人ほど目撃している。

(闇落ちした人物は、正常な意識が働かなくなり人格破綻に陥る。恐ろしいのは、当の本人がその事に全く気付くことができないのである・・・。そして周囲の人は、その人物から離れていく。)

故に、霊的な準備ができ覚悟を決めた者だけが、知の領域の扉を潜ることができると言えよう。

設立者達の共通点

神智学協会をアメリカのニューヨークに設立したH・P・ブラヴァツキー、H・S・オルコット、W・Q・ジャッジの三人は、霊的な準備ができ覚悟を決めた者達だから、知の領域の扉を潜ることができたのである。

故に、彼らは高度に霊的な進化を遂げたイニシエート達なのである。

彼らの生涯を調べてみれば分かることだが、三人とも苦難に満ちた過酷な人生を歩んでいる。

霊的な道の探求者にとっては、その苦難に満ちた過酷な人生そのものが自然と霊的な修行になり、魂の進化を促進するのである。

一般的に言えば、過酷な人生とは不幸そのものを意味する。

不幸とは、その人物にとって安楽ではない人生を歩むことになるので、諸手を挙げて喜べるような人生ではない。

しかし、秘教の教えを志し神智学協会を設立した三人は、人としての幸せを放棄し、自身の霊的進化と人類への奉仕のために過酷な人生の道を受け入れたのだ。

秘教の世界でいう「人間を超えた超人」即ち、ヒマラヤの大師達はこのような一般的な人としての幸せを放棄してもなお、霊的な道を求める者だけに導きを与える存在なのである。

要するに、大師達から人間を見た時に「霊的に導くに足る人物」とは、利己的に生きる人ではなく「利他的に生きる人」を選ぶのである。

古神道家の説を参考にすれば・・・。

この観点から見れば、現在のスピリチュアルリーダーと言われる人達は商売を目的にスピリチュアルを説いているので、大師という偉大な霊格者から導かれている人は一人もいないことになる。

言うまでもなく、大師という存在は一個人の懐を暖めることを目的にして霊的活動をされている訳ではないからだ。

なので、商売を目的に精神世界で活動している人の前には大師という方は顕れることは決してないのである。

もし、商売を目的に活動しているスピリチュアルリーダーの人が「それでも私は特別で、ハイラーキーの大師から導きを受けている。」と言うのであれば、それは「大師のふりをした狐狸の類い」である。

よく見れば、その大師には尻尾が生えているのかもしれない。

古神道家の金井南龍は、生前「神のふりをして顕れる野狐は、尻尾が生えている。」と言っていた。

頭隠して尻かくさずの、十二単衣の後ろから尻尾をチョコッと出しているという、あれが実に愉快なんですね。

ところが私が最後に「神様の後ろのほうにフサフサとしたものが微かに覗かれるんですが・・・。」

79~80頁より抜粋

これは神理研究会出版の「かみさまのおはなし」という本の中で語られている話であるが、この本は昭和50年12月から翌年3月まで3回にわたって古神道家の金井南龍、東京外語大名誉教授の笠井鎮夫、東京学芸大学教授の米津千之といった斯界の泰斗達が集い、霊的な話を様々な視点から展開していった座談会を収録したものである。

なお、古神道家が神様のふりをした野狐の姿を見破ると、とかくその野狐は何故か怒るそうだ。

邪にも人を騙くらかし弄んでやろうと思っていたのにまんまと見破られ、大変気分を害したに違いない。

以上の理由から、商売を目的にスピリチュアルリーダーを生業にしている人の前には大師が顕われることはないのだが、もしそれでもその人の前に大師が顕われるというのであれば、接触方法はたった一つしかない。

それはそのスピリチュアルリーダーが、「意識を飛ばしてトランス状態での大師と接触する」という方法である。

その一例を挙げてみよう。

私のかつての友人に神智学の熱心な研究者がいた。

ある日の夕方、彼が某図書館でうたた寝をしていた時のことである。

突如、世界大師のマイトレーヤが彼にオーバーシャドウしてきたと言い、「何故私にマイトレーヤが・・・。」と興奮していた。

私からしてみれば、「きっとそのマイトレーヤの後ろにはフサフサしたものが微かに覗いていたかもしれない。」と思っているのだが・・・。

この友人の例を取ってみても、うたた寝という意識がはっきりしていない状態での大師との接触というのは、トランス状態での接触と全く変わらないので、それは実際には本物の大師ではなく「アストラル界からの何者かの悪戯」ということになるのだ。

もし、ハイラーキーの大師がその人の前に顕われる場合は、その人の意識がはっきりとした状態のときに接触してくる。

なので、神智学を志し学ぶことによって、その接触した霊的存在が本当に「信」に置ける存在かどうかを見分ける「知恵」を得ることができるのだ。

これを神智学では、アストラル(情緒)か、メンタル(思考)かという捉え方をして判断をしていく。

なお、アストラルとメンタルについては、以下の記事を参照されたし。

第10回:秘教編5|失われた文明アトランティス 現代日本との酷似

第11回:秘教編6|現代第五根本人種 メンタル体を磨く

これは古神道の帰神法(きじんほう)を例に、神智学でいうアストラル的な現象について検証したものである。

なお、帰神法とは「古神道の世界で行われるチャネリング」のことをいう。

筆者が知る限り、国内の秘教家の多くは神智学の高度な理論に意識を向け過ぎ、心霊現象というアストラルな現象を軽んじる傾向がある。

そのため、アストラルな現象と遭遇しても、実践的に対処する知識と技術を有していない。

この私の友人のように、神智学の高度な理論に意識を向け過ぎてアストラルを軽んじている者は、神や大師と称する存在に遭遇するいわゆる「神秘体験」をすると、それまで理屈ではアストラルを否定していたにも関わらず、すぐに「自分は特別な存在である。」と言い出す傾向がある。

人の心は弱いものだ。

もし、神秘体験をして自分が特別な存在に感じられれば優越感を得る。

そして、それまで述べてきた神智学の小難しい理論は何処へやら、いつの間にか前言を撤回し、自身にとって大変都合の良い自説にすり替わってしまっている。

まるで現行の国会議員の先生方と同じで、選挙に当選すれば自身が掲げた公約を平気で破りゴミ箱に捨ててしまうのだ。

それが人間というものである。

確かに神智学の教えは高度だが、心霊現象というアストラルな問題に遭遇した時に対処する具体的な術を説いていないので、もしもの時に見破る眼力が身に付かないという問題点があるのだ。

古神道ではこの手の霊を見分ける術として、「審神者(さにわ)」という方法がある。

(古神道にも流派があるので、審神者の共通した方法というものは無いが、共通して言えることは、即神が掛かったからといって「あぁっ!神様っ!」という安易な発想には絶対に至らない。)

けれど、神智学では古神道とは違って、霊的な対処の術を具体的に教えてはいないのが現状である。

この手の霊に騙されないようにするには、前回の記事(第41回:超秘教入門3|Trilogy 秘教の世界を伝えた三人の女性たち)の中で紹介したアリス・ベイリーとジュワルクール大師の邂逅の部分を参照すると良いだろう。

神智学でいう「大師」とその使命

では、神智学でいう大師の方々とは、いったいどのような存在なのであろうか。

一言で言えば、人間を超えた存在、即ち「超人」である。

この超人とは、私達人類と同じ存在なのであろうか。

彼らは、かつて私達人類と同じ人間であった。

2500年前、インドの地で仏法を説いたお釈迦様と同じく、解脱を果たし人間から超人になった存在と言える。

今は「超人」かつては「人間」。

それが神智学でいう大師の方々という存在である。

ここで、一つの疑問が脳裏を過ぎる。

「何故、高度に霊的な進化を遂げた大師の方々が、人類の中で霊的な準備のできた少数の者達だけを導くのだろうか?」

それは彼らが「神の経綸(プログラム)に従う者達」だからである。

神には「この地球上の全生命を進化させる」という大計画がある。

大師の方々は「神の意志」を受け取り、その大計画に沿った生命の進化の促進を実行に移す。

それが神智学で大師といわれる霊的存在の使命なのだ。

そのため、彼らは19世紀後期にH・P・ブラヴァツキーを通して、新時代を迎えるに当たって「人類が進化に必要となる霊的な知識」を世界に普及させる事を目的としてアメリカのニューヨークに神智学協会を設立したのである。

推薦動画1:New Trolls - Concerto Grosso - Allegro (1971)

New Trolls(ニュー・トロルス)が

1971年にリリースしたConcerto Grosso I は

その後のConcerto Grossoシリーズに続く

壮大なロックオペラだ。

膨大且つ複雑な神智学を学ぶことも

ある意味で「高次のオカルティズム」という

壮大なオペラであると言える。

「オペラ」

それは緻密に計算された

完璧な舞台劇である。

霊的な道の探求者である私達はオペラ劇に挑む

役者達と同じく、その意義を良く理解し、

各自「如何に現実世界で実践していくか」を

問われるのが、「神智」即ち

神智学といわれる秘教の教えなのである。

「Allegro」

音楽用語で「快活に急速なテンポで演奏せよ」

という意味だ。

今、時代は急速に変化しつつあり、

私達人類はマイトレーヤの出現と共に

新時代を迎えようとしている。

その意味を込めて、今回、New Trollsの名曲

Allegroを紹介してみた。

推薦動画2:New Trolls - Concerto Grosso I

かの国のロックは、やはり「アート」だった。

このNew TrollsのConcerto Grosso I を聴けば

誰もが深く頷かざるを得ないであろう。

日本ではアメリカやイギリスのロックバンドの

曲は有名だが、イタリアのロックバンドになると

彼らの曲を耳にしたことは正直余りないだろう。

まして、このNew TrollsがConcerto Grosso I を

リリースしたのは1971年である。

この頃、日本では南こうせつのかぐや姫などの

フォークグループが人気で、ロックと言うよりも

フォーキーな曲が盛んな時代だった。

けれど海の向こうのヨーロッパでは、一曲の楽曲が

長いプログレッシブ・ロックが隆盛を極めていた。

しかし時が流れ、当時流行っていたプログレという

ロックのジャンルも次のパンクロック世代へと

移り変わっていく。そしてそのパンクロックも廃れ

再びハードロックが脚光を浴び、ヘヴィメタルや

スラッシュメタルへの時代へと変わっていく。

「世界で一番繊細な感覚を持つオーディエンス」は

日本人だと言われている。

その繊細な感覚を持つ日本人が、80年代後期に

なって、かつて70年代イタリアで活躍した

プログレバンド達の音に意識を向けるようになる。

イタリアのロックは「アート」だ。

アメリカ、イギリスのロックバンド達のように

世界的に認知はされていなくても、

やはり「素晴らしい曲は素晴らしい」のだ。

日本人のプログレマニア達がイタリアンプログレの

中古のレコードを収集するようになり、他の海外の

プログレマニア達も日本のコレクターの影響から、

イタリアのプログレを意識するようになっていく。

当のイタリアの音楽業界の関係者は、まさか

「古い70年代の自国のプログレバンド」が他国で

高評価を得ているとは思わず、その事に驚く。

そして、自国の文化保存のために、

当時のプログレバンドの中古のレコードを

急遽買い漁るようになる。

ここに来て「良い音楽に新しいも古いも無い」

ということが世界共通の認識になったのだ。

時代は変遷する。

しかし、人類が作り出した「偉大な文化」は

時が流れ、世が変わっても

決して色褪せることはないのである。