NO38 インフレって本当に起きますか?(前半)

今日はお金の価値が低くなっていくと思っている人に向けてかきます。

ウマいFPの山内です🐴

今日はお金の価値がどうなるかについて考えました。

インフレについて

物価が上昇し続ける現象で、経済状態が好況時に発生する。具体的には、モノがよく売れるため、事業業績が上昇し、従業員の給与も上がるなど好循環をもたらす。半面、給与の上昇が物価の上昇に追いつかないなどマイナス作用ももたらす。特に、実質所得が低下するため、経済的弱者(年金生活者)の生活は非常に厳しくなる。しかし、経済が発展過程にある場合、多少のインフレは、投資を促進したり、支払金利がインフレで目減りして借金が容易になるなど、経済成長を促進させる政策の一環として、日銀や財務省などが容認する場合が多い。 (引用:コトバンク)

コトバンクによるインフレのお話によると、

好況時に給与の上昇が物価の上昇に追いつかない。

とか書いてありますが日本の給料って全然上がっていなくて、

今年のオリンピックで日本の弁当が1800円だったけど、

おいしくて、安全な日本の食事が1800円で安いとの感想だったそうです。

そのお話は衝撃的ですよね😱

日本の物価が全然上がっていなくて、給料も上がっていない証拠です。

「先進国ではなく後退国のがふさわしいのでは?」

「みんながお金持ちの奴隷になっているのでは?」

と思ってしまいます💦

また、公務員の給料が高いのではなく、

民間の給料が安い事を思い知らされました😱

お金の価値って客観的な価値ばかり言われますが、

お金の価値は主観的な価値の方が大事だと思います✨

今回は住宅と収入について、

客観的な価値と主観的な価値がどう変わっていくのかを書いてみます😊

住宅の価値

✅客観的な住宅の価値について

まず、住宅とお金の関係についてです。

手取の生涯収入2億円の人が4000万円の自宅を購入する際に、

固定資産税と利息などの諸経費と修繕費の合計が1000万円ならば、

5000万円÷2億円×100=25%の費用がかかるので、

3大支出と言われる理由がよくわかります。

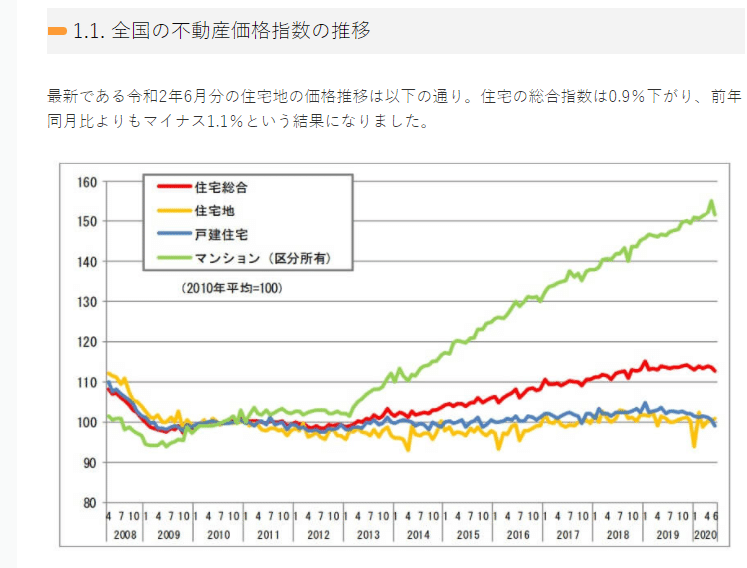

🌟 不動産価格の推移について

長期的に見て、マンションは右肩上がりだが、

戸建てと土地価格は横ばい。

この図を見てみると

(出典:イエウール)

住宅地と戸建て住宅の価格はこの13年間でほぼ横ばい、

マンションが1.5倍という結果になりました。

都市部のマンション特にタワマンの存在などが全体の価格の平均値にに大きく影響を与えていますが、

住宅地や戸建住宅に関しては横ばいなのがわかります✨

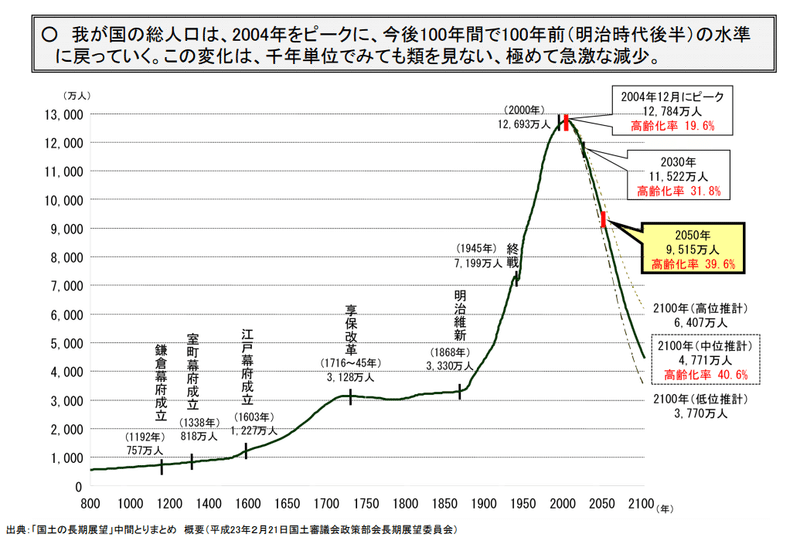

🌟 人口推移の予測は右肩下がり

次に人口の推移です。

少子多死化時代になり、どんどん人口が減る事が予測されます。

上記より

不動産価格と人口動態から予測できることは

今後の不動産価格は下落することが必至だと思います😢

マンションについては富裕層と中間層が購入をしていますが、

老後2000万円時代では住居費の見積もりがわずか1万円ほどですので、

多くの世帯の老後はマンションでの住居費の負担により、

中古戸建てに移る事も考えられます。

この観点からしても一部の地域の戸建てやマンションを除いて価格が落ちると思います。

つまり客観的に見ると、「デフレ」です!

今より住宅の価値が落ちて、経済学の反対に進みます。

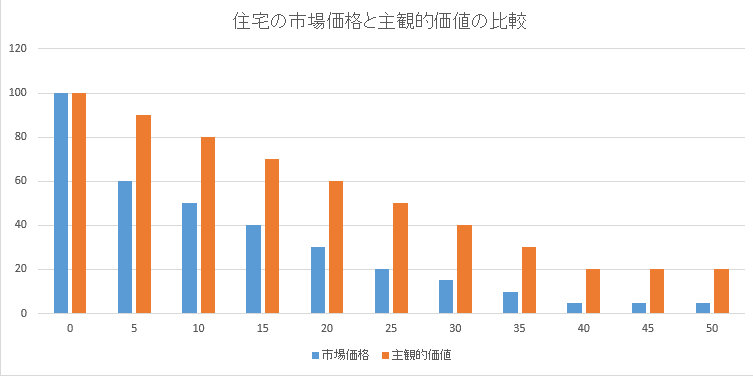

✅主観的な住宅の価値について

これは建物部分に対する市場価格と実際に買って住んだ人が

家に対してどれくらい価値があるかの値をイメージした表です。

横軸は経過年数です。

縦軸は新築で買ったときの金額を100にした時の相対的な値です。

まずは市場価格を見て下さい。

購入時では新築プレミアムのせいで高値をつかんで購入するので、

一日住んだら中古物件という考えのとおり、最初の5年間の下落幅は大きいです。築年数が30年たつとほぼ建物の価値はないと言われます。

では主観的価値はどうでしょう?グラフを見て下さい。

ゆるやかに下落しつつも市場価値より高く感じます。

これが起きる原因は主に下記の3つです。

心理学用語も使ってます。

🌟 授かり効果

一度手に入れた物の価値が高く思えます。

ただで手に入れたコップがあったとします。

そのコップをいくらで買いますかと持ち主にきいたら、

持ち主は持ってない人よりも高い金額で買いたいというようです。

住宅はこの主観的価値が非常に大きく感じるものです。

🌟 埋没費用(サンクコスト)

買って売ると損をする(サンクコストが発生する)ので、

それを防ごうとするために、心の中で高く見積もります。

🌟 愛着心

住み慣れた家って本当にかけがえのないものです。

出て行かなくっていいと言う安心感があります。

お金の価値が上下するのではなく、歳をとるにつれて

住居の主観的な価値が売却金額と比べると目減りが少なくなります。

住居は客観的には「デフレ」で、主観的な価値にも「デフレ」です。

収入とお金の価値は反比例

収入が人のお金に関する価値観にどう影響するかを考えました。

本当に大事なことです。

幼少の頃と独身時代と老後に分けて考えます。

🌟 幼少の頃

不労所得というのは金持ちだけが使う言葉だと思われがちですが、

実は子供の頃にたいていの人は経験しています。

勝手に入ってくるおこづかいやお年玉。

大抵の場合、このおカネって貯めずに使っちゃいますよね。

子どもの欲しいゲーム機やソフトに消えていたと思います。

この時のお金の価値ってどうなんでしょう?

大金だと思って使いましたか?

もちろん人によっては違うけど、

多くの人の幼少のお金の価値はとても高く感じたと思います。

理由はその時にしか買えないモノはとても高価に感じていたからです。

私の幼少の頃は貯金は大事だと言われて、

親に没収されていたため、お金を使う事が出来なかったので、

強制貯蓄でした💦

そのため、お金の「主観的な価値」がものすごく高かったです。

🌟 社会人時代

このころになると収入がバイト等に比べると大抵は格段に上がります。

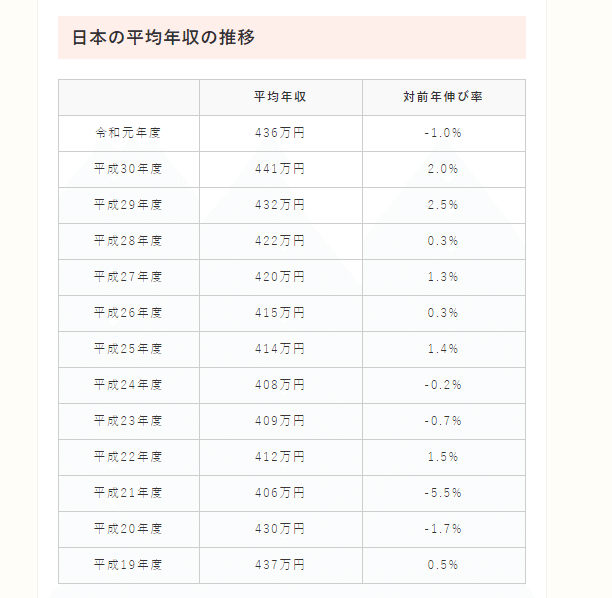

しかし、客観的に見ると平均年収は下記のように横ばいです。

2000年前後に500万円ほどまであがりましたが、

以後終身雇用制度や年功序列制度がくずれたこともあり、

横ばい状態になっております。

今後は日本経済がアメリカ化する事も考えられて、

優秀な人は年齢に問わず収入が上がり、

特殊な技能を持たない人は年齢がいくつであっても低賃金の可能性があります。

次に個人の年齢と収入の関係について述べます。

年収は入社してから伸びていく傾向がありますが、

伸びていくときは収入に価値を感じません。

無駄づかいもたくさんします😅

次に収入が下がるケースについて考えます。

収入が下がるとお金の価値が一気に上がります。

逆に収入が落ちた瞬間や、ケガや病気で収入が0になった瞬間に

お金は果てしなく価値があるように感じます😱

私も過去に体験したことがありますが、

仕事をやめて雇用手当をもらうも収入はダウン。

その時はお金の主観的な価値が非常にあがりました。

使うのが怖くなります。

つまり、主観的に「ハイパーデフレ」です😱

🌟 老後

年金をもらう時はとても貴重に感じられます。

余裕があるときの1万円と比べると、

資産を取り崩す時の年金の1万円は貴重です。

「デフレ」ですね。

年金の金額が1万円下げられたりすると、恐ろしい事がおきそうです。

お金持ちの人の年金は価値が無いでしょうが…

結論

収入が右肩上がりの時は、お金の主観的価値はインフレが起きます。

だけど、おこづかいや年金のように他に収入減がなかったり、

収入が下がったり、無くなった時はデフレなんです。

「収入の増減でお金に対する主観的な価値観が大きく変わります」

「お金の価値が下がるからどんどん使う」ではなく、

「自分の持っているお金の価値を大事にする」事が重要だと思います。

今日も読んでくれてありがとうございました~🎸🙌🐴

無料家計相談継続中です。

2021年9月いっぱいまで実施します。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓お気軽にどうぞ🐴↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓

2021年 8/16 更新 古い文章を書き直しました。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?