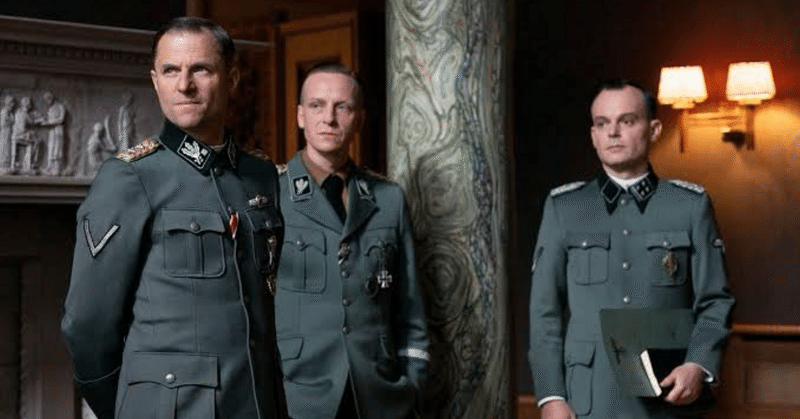

【映画批評】ヒトラーのための虐殺会議

ホロコーストに関する実務者協議ともいえる「ヴァンゼー会議」を再現した映画「ヒトラーのための虐殺会議」について。(ひどい邦題だがその話はしない)

過去には「謀議」という全く同じ内容の映画があったが、あれは米英資本の映画で言葉はすべて英語だったので臨場感はイマイチだった。今回のはヴァンゼー会議80年目の2022年にドイツ資本によって製作された映画。

・一言で怪作。凄まじい臨場感と迫力で、絶句するような妖気を放つ映画だった。絶対に観たほうがいい。

・ヴァンゼー会議の議事録は一部残存しており、これを忠実に再現した内容とのことだが、たぶんオフレコ的なセリフの数々は製作者の付け足しと思われる。

・ホロコーストの全てがここに収められていると言っていい情報量で、詰め込みまくっているが一本の映画としてしっかり成立している。非凡な映画である。(一体どれほどの観客がこの映画で語られる内容を理解でき、最後まで付いてこれたのであろうか? 日本にはおそらく数名しかいないであろう)

・例えばアンザッツグルッペンAの司令官ヴァルター・シュターレッカーの代理人、ルドルフ・ランゲ親衛隊少佐がけっこう重要な役割で登場。この時点で客の99%は「誰やねんコイツ?」であろう。

・ホロコーストはヒトラーが政権についてから段階的に始まっており、この会議以前にも既にポーランドやバルト三国、ウクライナ、クロアチアなどの東部占領地域では特殊部隊による移動抹殺作戦が開始されている。しかし、ドイツ帝国領内、オーストリア、チェコなどの旧ハプスブルク領、フランスなどの西部占領地域、ノルウェーなどの北欧諸国においては、ユダヤ人は監視はされているものの、東部ほどの野蛮な殺戮はまだ開始されていない。

・当時の空気感として、東ヨーロッパ諸国の法の支配の失われた地域(ドイツ国防軍やナチス親衛隊による軍政が敷かれた占領地区:ブラッドランドと呼ばれる)のユダヤ人はゴミ同然の扱いでその場でぶち殺したって何の問題も起きないが、西側やドイツ本国など法の秩序が保たれた地域ではユダヤ人を勝手に殺すとおおいに問題があった(例えばアーリア系の親戚や知り合いが文句を言ってきたり補償を求めてきたりする)。この映画を観ていると、それら命の価値の異なるユダヤ人をどう扱うかって話は長らく曖昧で、具体的に決められたのはこの会議だったということがわかる。

・ニュルンベルク法では混血ユダヤ人の規定は案外甘く、2分の1ユダヤ人はドイツ人として扱われたが、この会議においては、4分の1ユダヤ人でさえユダヤ人はユダヤ人なんだから情け容赦なく特別処理にすべきと多くの官僚や親衛隊員が考えていたことがわかる。(反対者はただの1人だけである)

・ただし、混血ユダヤ人は法的にはドイツ人として扱われている者が多かったので、ドイツ人と結婚している者も多く、子供がドイツ人として国防軍の兵士として活躍している場合も多かった。彼らを一緒くたに殺すのは抵抗運動を招くことになる・・会議で一番モメていたのはここだったが、殺さず断種処置するのはどうかと意見が出てとりあえずまとまる。

・興味深いのは、ドイツ兵として第一次欧州大戦で戦ったユダヤ人の扱いだ。超軍国主義体制の第三帝国では彼らはたいてい丁重に扱われた。過去の大戦に従軍し、命を賭け人生を捧げた元軍人は尊敬と崇拝の対象だったのだ。これはナチス中枢にいる者たちに若者が多く、実戦経験のない非軍人が多かったからである。元軍人がいようものなら無条件でさっさと昇進できた(例えばテオドール・アイケやフェリクス・シュタイナーなど)。ヒトラーも大戦を戦った元兵士であるがゆえに人気があったのだ。

・ナチス親衛隊は創設当初実戦経験を持つものが殆どいない素人集団で、最初は軍や警察の現役武官をリクルートすることから始めた。彼らはすぐに指導者クラスに出世。例えばゲシュタポミュラーことハインリヒ・ミュラーも元々はドイツ警察の刑事だ。

・長官のヒムラーでさえ前の大戦当時は子供で戦闘経験はなかったし、ハイドリヒに至ってはこの当時37歳で、彼も前の大戦の時はまだ子供。国家保安本部長官としては異常に若い。ヒムラーは戦闘経験がないことが生涯のコンプレックスであったから、大戦末期に無理やりヴァイクセル軍集団の司令長官に志願し、素人のくせに大軍団を率いてソ連軍と戦い、当たり前にボロ負けしてすぐに職を辞している。「戦ったことがある」というのは相当に価値あるブランドだったのである。

・では、そのブランドを持った、民族の宿敵かつ人種に非ざる者たち(=ユダヤ人)はどう扱われるのか、これもこの会議で規定され、プラハ郊外のテレジエーンシュタットの収容所に、老ユダヤ人収容所が作られ、彼らは丁重に扱われたのである。(そしてその穏やかな風景を対外メディア向けのプロパガンダの場にするという計画だ。老人は放置しても数が増えないし、時間が経てば死ぬのだから問題ないからだ。本当に隅々までよく考えるものである)

・戦争によって最も多くのユダヤ人を得て、どうしたものやら頭を抱えていたのがポーランドだ。ポーランド総督のハンス・フランクの代理人、ヨーゼフ・ビューラーの切羽詰まった余裕のない面構えは見どころだ。「最終解決」実践の場を提供する代わりに、まず優先順位として一番にやってほしいのが「うちのユダヤ人だろ」とこういうわけである。

・帝国ユダヤ人もオスト(東方占領地区)のユダヤ人も全部うち(ポーランド)に送りつけて構わないからさ、まずはうち(ポーランド)のユダヤ人をまず最初にやっちゃってよ、とハイドリヒとアイヒマンに食い下がるのだ。その必死さといったらない。ハイドリヒやアイヒマンも最初は「いやいやドイツ帝国領内のユダヤ人が最初でしょ」と受け付けないのだが、あまりに必死なビューラーの熱弁に押されて最終的には承諾する。まあ確かにまずは場所を空けないと受け入れられないんだからビューラーの言い分もわかる感じがする。そのようにしてまずはポーランドユダヤ人の最終解決が優先され、絶滅収容所も全てポーランドで建設されるというわけだ(この会議の時点ではアウシュビッツでさえまだ未稼働である。トレブリンカもまだ)。結果的に終戦までにポーランドユダヤ人の大部分は最終解決の犠牲となり、300万人が死亡。戦後も各地でポグロム(民間による虐殺)が吹き荒れ、ポーランドはユダヤ人がほぼいない世界を達成。ヒトラーのおかげだと言ってる人が今もたくさんいる。

・現場兵士の精神衛生も議論となる。ユダヤ人の大人の男なら撃ち殺したって別に心は傷まないが、女や子供は意味が違うだろ、とこういうわけだ。現場司令官の一人ルドルフ・ランゲは「我々は別に平気だけど。任務だし」みたいなことを言うのがおかしい。でも「酒は必要だ」と。これも史実である(大量銃殺の際にはシュナップスという強い蒸留酒が必ず処刑人に配られたのである)

・現場兵士の心労や心的外傷を気にする者がいて、1100万人のユダヤ人を全部殺すなんて、兵士たちが心配だと、神経を病むものも出ているじゃないか、と不安を口にするのが首相官房局長のヴィルヘルム・クリツィンガーだ。後年ヴァンゼー会議の犯罪性について証言した人物だ。

・クリツィンガーを安心させるように、絶滅収容所のクレマトリウムシステムについて開陳するハイドリヒ、アイヒマン、ゲシュタポミュラー。この知見はT4作戦の安楽死システムの技術者が参加したから可能になったというのだ。いわゆるガス室と焼却炉のことである。既に一酸化炭素を使った処刑は実用レベルであったが、案外死体の処理とか大変なのでもっと効率的なシステムが求められていた。ツィクロンBの発見とその実用のためのプロセスを説明するアイヒマン。この映画を観てるとホロコースト博士になれてしまいそうだ。

・それをきいてみんな安心。だったらやれるじゃん、いいじゃんそれでいこうぜという空気になるのが実に滑稽である。

・ゲシュタポ長官ハインリヒ・ミュラーは終始ハイドリヒの隣で影のように寄り添い、特に意見も何も言わないけど眼光鋭く周囲を睨めつけ、すごい存在感。アイヒマンはいかにも小役人という感じの風貌だが、やり手の現場指導者で彼の考えた移送のシステムでは皆が感嘆。ゲシュタポミュラーも「アイヒマンがあと50人いれば戦争に勝てた」と発言したそうである。

・そのミュラーが劇中唯一意見らしいことを言う。曰く「ユダヤ人を殺すこともまた戦争の一部」だ。ここにナチス親衛隊と彼らが崇める総統ヒトラーの思想が集約されている。

•もはやこの大戦は地球の表面を巡る争いなどではなかった。アーリア人が常に勝利する秩序を世界が取り戻すこと、然るべき秩序を歪ませた存在を排除すること。ユダヤ人を絶滅させることこそが最重要事項だったのである。

•この会議の直後、かつてない殺戮が空前の規模で開始され、止められる者はドイツ国内に一人もいなかった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?