ことハの独り歩き 3/3 (最終回)

時がとまって、ふたりは巌のようにかたまっていた。

荒波がくだけちっても、びくともせず、ただそこにじっと動かない、永遠の巌そのもののような長い時間をすごしたようにおもった。でも、こちらの世界では、人びとが暮らすこの宇宙では、ほんの三分とたっていないらしかった。

どこかからかすかにバイオリンを演奏する音がきこえてきた。

彼女の指がひくりとして、離れていこうとする気配を感じとったわたしは、指をからめなおした。

はっとした彼女の息づかいがいっしゅん消えてしまったかとおもうと、彼女も指をからめてきた。

ふたりは目と目とを見かわして、微笑みあった。

「イモウト。ヴァイオリン習ってるの」

「うん」

彼女はため息をついた。

「できるイモウトと、ダメなおねえちゃん」

彼女はちょっと自虐的に言うと、またため息をついた。

「うん」

「できるイモウトはパパとおなじ、K大医学部志望。ダメなおねえちゃんは、パパのK大医学部不合格。それを見たできるイモウトは一念発起、高校は京都一の進学校に入学……おまけに、ヴァイオリンまで。姉が、いやいや、チェロ、習わされてるからって、自分から、ヴァイオリン習いたい、って……」

「うん」

こんどはわたしが彩矢のもういっぽうの手をとってわたしの胸につつみこんだ。

わたしの胸のなかで、ふたりのゆびとゆびはささやきを交わしあいながらひそやかに癒着する組織とそしきのようにからみあい、とけあおうとしていた。ただ、かすかに聞こえてくるヴァイオリンの音がふたりをへだて、とけあおうとする皮膚と皮膚とをおだやかに阻害してくる、そんな時がふたりのあいだにながれていた。

彼女もそんなもどかしさを感じていたのか、しばらくして、言った。

「音楽、きこう?」

わたしはうなずいた。

指をほどき、彼女はスイッチを入れた。

曲が流れはじめた。

彼女はわたしのとなりにすわって、また、手をかさね、ふたりはあたりまえのように指と指をからませあった。

そう、その「あたりまえのよう」な感じに、わたしはそこはかとない照れくささを感じながらも……。

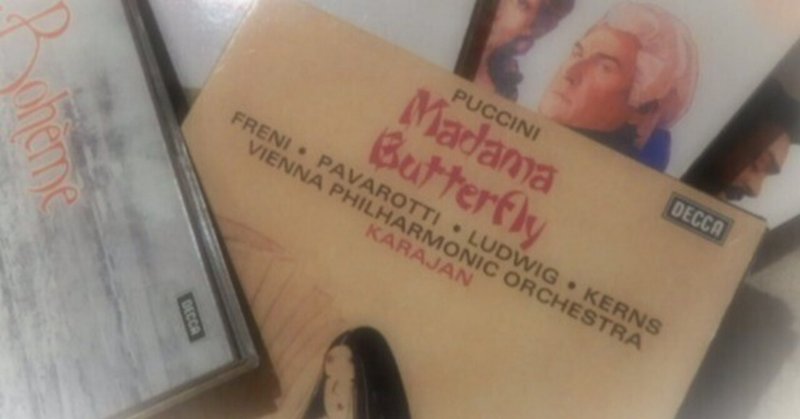

「プッチーニの『蝶々夫人』……」

「うん」

その頃のわたしはオペラなんてまったく聴きもしないし興味もなかったので、ながれはじめたその曲がどんな曲なのかも、どんな場面なのかもぜんぜんわかりもしなかったのだけど、いまとなっては、死ぬほど『蝶々夫人』を聴いたわたしだったら、すぐにわかったことだろう。それは、三年ものあいだ、捨てられたとも知らずにピンカートンを待ちつづける蝶々夫人に、うすうす事情に勘づいているお手伝いのスズキが「(ピンカートンからの送金の)おカネもなくなったから」となんとはなしに、ピンカートンをあきらめて、こんな生活から足を洗うようにさとそうとする、そんな場面だった。だけど、そのスズキに、ぎゃくに、まだ十七、八歳そこそこの蝶々夫人が、じぶんの夢、希望、信念を話してきかせる、それが、あの有名なアリア「ある晴れた日に」なのだった。

どんな場面なのかもわからなければ、アリアの歌詞はもちろん、内容もなにもわからないわたしだったけど、アリアがはじまると、わたしはなにかこころにせまるものを感じ、しらずしらずのうちにひきこまれていた。

そして、歌詞や内容を知っているにちがいない彩矢の指が、曲にシンクロして、わたしの指をつよくにぎったり、ゆるめたりをこきざみに、リズミカルにくりかえした。わたしは曲と歌姫の歌唱と、なによりも、彩矢の指の律動に感応してうっとりとなっていたにちがいない。

ながい時がすぎたようでもあり、またたきにもみたいな刹那だったようでもあり……、……気がつくとアリアはおわっていて、はっとしてわたしは、彩矢と絡みあっていた手を、あわててほどこうとした。自分をとりもどすとともに恥ずかしさという感情もとりもどしたわたしは、律動する彩矢の指とのあいだに、ふかい、それもエロチックなつながりを感じていた。ようするに……指と指とで情交していたような……そんな恥ずかしさを感じてほどこうとしたのだけど、指と指とは思いもしないほどつよくとけあってむすびついていて、皮膚や肉や骨どころではなく、わたしの意思とはべつのなにかに支配されているみたいに、ひきはなすのにちょっと手間どった。

そんなわたしを見て、彼女が、きらきらかがやくうるんだ眸で、いたずらっぽいほほえみをうかべて言った。

「わかる?」

「え、……ぅ、うん」

わたしはいちど肯定の返事をしてしまったあと、じつは、このアリアについても、この曲についても、まったくなにも知らないことに気づいて、知らないということを思いだして、あわてて、首を横に振った。曲と歌唱にみたされながら、彩矢のこころの律動を五本の指にかんじていたわたしは、しらずしらず、このアリアを感じ、わかったようなきもちになっていたのだった。

ううん、アリアなんかじゃない……彩矢と……ふかく……。

うふふ、と彩矢がほほえみながら、また、わたしの手をとった。

「すき……」

耳元でささやくと、やさしく、あたたかい吐息のきせきをわたしの肌にただよわせて、彩矢がくちびるをくちびるによせてきた。

まだ、『蝶々夫人』の曲はつづいていた。

彩矢の、やわらかい、くちびる。

わたしにとって、はじめてのキス。おんな、おとこ、かんけいなく……。

ついばむような、彩矢のくちびるの繊細なかんしょくにうっとりしていると、いきなり、べったりとわたしの目のまえをおしつつみ、おおいつくす……。

びっくりしたわたしは、からだを硬くして、それでも、彩矢のするにまかせていた。

こんなことって……。

空想していた、ファーストキスと、だいぶ違っていた。

あまくも、すっぱくもなく、なまめかしく、なまなましかった。

なまなましい、彩矢の舌の感触……いまも、わすれられない……彩矢は、舌を入れてきた。

ぬるぬるした、軟体系のいきものみたいな、なまなましい、彩矢の舌の感触。

キスがおわって、正直、そのときのわたしは、そんな彩矢の感触をこころのなかで嫌悪し、拒んでいた。すこし、むりやりで、……なにか、犯されたような……そんな気もした。そして、なによりも、なまめかしく、なまなましい……そして、もうすこしいえば、……なにか不潔な、いやらしい……彩矢のぬめぬめ、ぬるぬるした、舌の感触、ぬめり……彩矢のこころからはどくりつした欲望をもった、いやらしい生き物のような舌の感触……そんな舌の感触を嫌悪し、こばんでいた。

ただ、いまとなっては、でも……、彩矢のあの舌の感触が、いいえ、あの舌の彩矢の感触が、なつかしかった。

たくさんとはいわないけど、それでも、なんにんかの女や男と、くちびるとくちびるをかわしたけど、忘れられないのは、わすれられないだけでなく、こんなになまなましく蘇ってくるのは、ただ彩矢とのあのキスだけ。それは、いまでも、わたしのこころとからだを湿らせた。とても、可笑しいけど……あのときは、こころのそこで嫌悪して、ひそかに拒んでいたのに……不思議と……。

絡めあっていた指と指とでかんじあったものとはまたちがう、彩矢の欲望そのもののようなあの舌の感触……。

彩矢のわたしへのつよい欲望を感じさせるキスだった。

いいえ、わたしのからだが欲しかっただけかも知れない。愉楽や悦楽をわけあえるあいてなら誰でもよかったのかも知れない。でも、その欲望が、わたしにはとても純粋にかんじられた。ほんとうに、この人は、わたしをほしがっているのだ、と。たとえ、それが、一時の慰めだったとしても。切実に。わたしをほしがっているのだ、と。すこし、ごういんに舌をいれてきて、わたしはちょっと犯されたような気にもなり、それが不快で、嫌悪の対象にもなり、こころでは拒んでもいたけど……。いいえ、わたしがほんとに拒んでいたのは、彩矢のあの欲望でもなければ、ごういんさでもなく、ただそのなまなましい感触だったのかもしれないけど……。

……でも、あれは、彩矢の無心だったのだと。ただその瞬間の欲望だけにすべてを賭した、いちずで、純粋で、無垢な、無心だったのだと……。

「ねえ、どない思う?」

彩矢はまたわたしのみみもとでささやいた。

「え……」

彼女のゆびさきがやさしく、ゆきつもどりつ……ためらいがちに、わたしをうまれたときのままにかえそうとしていた。わたしは……うごけなくなっていた……くちびるからそそがれた毒薬がからだじゅうにまわり、こころのどこかではあのなまなましい感触をこばみながらも……彩矢のくちびるからはなたれた陶酔と……好奇心のまざりあった麻酔薬がわたしのからだと意思をうっとりとしびれさせていた……なんて、こんないいまわし、彩矢が知ったら、それこそ、ことハはワイルドかなにかに毒されすぎ、って可笑しがるにちがいないけど……。

「さっきの『ある晴れた日に』……ステキでしょ?」

あつい吐息とともに、また、彩矢のくちびるがわたしの耳介をついばんだ……ぁ、あや……あかんっ……。

彩矢に聞こえるはずのないところで、わたしがつぶやいた……わたしの乳房のふくらみを、ただ彩矢のゆびさきのやさしいけはいだけが、木もれびのようになぞってきた……触れてもいない彩矢のゆびさきの感触にわたしの皮膚はざわめきたち、産毛はけばだち、やがて、乳首までも……

わたしはただこくり、とうなずいた。なににうなずいたのか、わたし自身、もう、わかっていなかった……

「……三年も帰ってこないピンカートン。もともと、海軍の軍人さんのピンカートンは、港港で、女をかこってるような、女たらし。蝶々夫人だって、そんな数多くの女のうちのひとりにすぎない。それを知っているお手伝いのスズキは、もう、ピンカートンが帰ってこないと思っている。でも、ピンカートンにはじめてあったとき、一四、五歳だった蝶々ちゃんにとって、カレは、初恋の人……」

ただ彩矢のゆびさきの気配が、わたしの乳房をやさしくなで、乳首をやさしくもてあそんでいた……

「やから……ピンカートンはかならず帰ってくるって、蝶々ちゃんは信じてうたがわない……そんな、蝶々ちゃんをスズキは暗にさとそうとするけど……そのスズキに、ぎゃくに、言って聞かせるのがあのアリア……」

ある晴れた日、海ばらのはるかかなたに、ひとすじの煙がたちのぼっているのが見えて……

「……未来に、きっと、こうなる、ピンカートンは帰ってくる、と蝶々ちゃんは、夢とも信念ともつかないことをかたってきかせるわけなんやけど……それが、まるで、過去にあったしあわせなできごとを、そのしあわせにひたりながら思い出してかたっているような、そんなアリアなんよ……。まだ、おきていない未来のことを、いいえ、おきないかもしれない未来のことを、過去のしあわせな思い出のようにかたる……それが、ステキなの……ことハ……」

彩矢はわたしの手をとると彼女のむなもとにみちびいた……わたしのゆびさきに彼女のブラウスのボタンをふれさせ……彼女の目を見たわたしの目をじっとみつめかえした……

「はずして……」

うなずき、わたしは彼女のブラウスのボタンを、むなもとから、ひとつ、また、ひとつ、……はずしていった……

「ゆめなの」

彼女がつぶやいた。

「うん?」

「だれかと、……アイシアッタあと、この『ある晴れた日に』を、聴く……あいしあったあとの、みちたりた……でも、どこかもの憂い、そんな気分で……なにもかもから解放されて……なにもかも、もうどうでもいい、そんな気分で……うっとり、ものうく……」

ブラウスのボタンがはずれていき、彼女のしろい肌に、かがやく、奇妙なカタチをしたペンダント……銀の、そう……あの、のみあう二匹の蛇……。

「でも、それは、男とではダメ……。ぜったい、おんなのこと……」

くすくす……。

「おかしい?」

誰かがわらった。だれが笑ったのか。わたしにも彼女にもわからなかった。

「ううん、おかしくないよ」

「ほんま? わらったくせに」

「ううん、わらってへんってば」

「ううん、わらった」

「わらってへんて」

「わらった」

「わらってない」

「わらった」

「わらってへん」

「わらった」

「わらってない」

ふたりは声をあげて笑った。

海のみえる、どこか、……すてきなホテルかコテージで、『蝶々夫人』をききながら愛しあう……そして、あいしあったあと、みちたりた、でも、ものうい、なにもかももうどうでもいい、そんな気分で、「ある晴れた日に」にひたる……

そんな、彩矢の夢。

ほんと、たわいもない、夢。

たぶん、将来、なにかになってなにかを成すんだとか、成功するためにがんばるんだとか、世の中や人のために役立つなにかになるんだとか、……こんな、ちゃんとした人生の目標をもったひとたちからしたら、ほんとに、とるにたりない、ばかばかしい、くだらない、夢。というより、こどもじみた、十七歳のおとめの夢想……。

それだけのために、彼女がわたしをひつようとしていたとしても、ソレハ それでよかった。

たわむれに……。

そう、たわむれに。

たわむれに……。

わたしは、彼女のくちびるにキスすると、ブラウスをぬがしていった。

バンザイ? それとも、オテアゲ?

……胸元のボタンだけをはずし、あとはもどかしくなって、両腕をうえにあげさせて、彼女から、わたしは、ブラウスをばりばりはぎとっていった。

もう、ふたりのあいだに隠しごとなんて、なかった。

彩矢と、ことハと……。

ことハの彩矢で、彩矢のことハ。

彩矢ののぞみはことハののぞみ。

ことハの欲しいことは彩矢の欲しいこと。

ありふれた、ゾクっぽい、おじさまウケしそうな言いまわしをつかえば、 「おたがいのホクロの位置まで知っていた」。

……もっとも、わかすぎる彩矢にもわたしにも、人に知られたくないようなところにホクロなんてなかったけど(笑

でも……、彩矢がとつぜん、こんなことを口にしたとき、わたしはこころが凍りつくおもいがした。

彩矢の言葉が、彩矢とのこのしあわせが、いつもの……、わたしおとくいの独りよがりな、思いこみ……ゲ、ン、ソ、ウ、だということを、容赦なく、はっきりさせた。

「ねえ、ことハ、こんど、ことハのうちに……」

いいえ。

凍りついたこころからのびる毛細血管がこずえまでこおりつき、彩矢とのあのしあわせなやさしいきおくがきざまれたわたしのゆびさきから、ぱりぱりと砕け、くずれおちていくのを感じたのは、わたしだけではないようだった。

言葉を途中で切った彩矢が、とまどいながら、言った。

「ことハ……どうしたん? 顔色、きゅうに……」

「う、うん、なんでもあらへんから」

わたしは凍りついたこころを彼女のまなざしからおおいかくすように、言った。……なにで? 異羽の木陰で。異羽の木蔭でおおいつくすように……。でも、こんなときの異羽というものは、はばたくこともできない無力な存在であり、……しかも、無力ではあっても、むしろ、存在さえしなかった。むしょく、とうめいな、異羽の木蔭。凍りついたわたしのこころも、彩矢とわたしだけがしっているヒミツのじかん、のうみつな、あのたのしくみちたりた記憶を細胞質にたたえたわたしのしあわせなゆびさきが凍りつき、いま無残にもくだけちり、くずおれていく様も、彩矢の目からかくしおおすことはできなかった。

いったい、わたしのなにが、ことハをこんな目にあわせてしまったのか。

どぎまぎと、彩矢のとまどいが彩矢のもろすぎる皮膚をなみうたせてひろがってくのが手にとるようにわかった。

「う、ん、ほんま、なんでもあらへんから」

そんな彩矢に、こんな言葉をかけるのがやっとだった、わたし。彩矢へのいたわりの気持ちまでが凍てついて、彩矢のことが好きっていう気持ちまでが麻痺して、いまは、ただ、すべてがじぶんを護るための強固な盾になって、彩矢とのあいだをへだててしまう。どうしようもない、わたし。

知られたくなかった……うちのこと。だれにも……彩矢にも。ううん、とくに、ぜったい、彩矢には。

みじめだと、思っていた。

みじめで、みすぼらしく、あわれだと。

ううん、母は、立派だったにちがいない。女手ひとつで、わたしを、私立大学まで。

きたなく、みすぼらしい、ちいさな、借家住まい。

シングルマザーで……。

ううん、母のまえでは……母といっしょにいるときは、そんなこと……でも、いつのころからか……母が仕事にいき、ひとりのこされたわたしは……じぶんのこと、みじめで、みすぼらしく、きたいない子だと感じるようになっていた……。

もちろん、世のなかには、わたしとおなじような境遇の子どもがどっさりいることや、じつは、わたしなんてもしかするとしあわせなほうで、わたしなんかより、もっともっとめぐまれない立場の子どもたちがたくさんいるっていうことだって、知っている。わたしの、こんなふこうなんて、とるにたりないことだって。しょせん、こどもじみたわたしの、たかが感傷にすぎないんだ、と。わたしが、自分のことを、みじめで、みすぼらしく、あわれで、ふこうだと思うのは、わたしのおかれた境遇がそうだからではなく、つまり、客観的にみれば、わたしの境遇はみじめでも、みすぼらしくも、あわれでも、ふこうでもなんでもなくて、客観的に見れば、わたしがそんなふうにかんじるりゆうはまったくないのに、ただ、わたし自身がそんな人間だから、そんなふうに感じてしまうだけだと、あたまではわかっていたつもり。

でも、わたしは、いつも、凍りついてしまった。

「こんど、ことハちゃんとこにあそびにいっていい?」

たわいもない、子ども同士の、でも、しんらいの証のこのことばに。いいえ、信頼の証、なんて、へんないいまわしだけど……でも、わたしには、そう、おもえた。なかよしになりたい、おともだちになりたい、そんな相手に、かけることば。これから、もっと、なかよしになりましょう、もっと、おともだちになりましょう……。

わたしが、わるいことはわかっている。

子どもなのだから……無邪気に、てんしんらんまん、うちの暮らしむきがどうであろうと、母親しかいなくても、貧しくても、みじめでも、みすぼらしくても、きたなくても……そんなことはどうでもよく、ただ、無邪気に、おともだちのことばに「イエス」とうなずけばいいのだと、それが、こどもってものだろうと……いわれれば……それまで……。

凍りつき、青ざめるわたしに、おともだちは、みんな、うらぎられた気分。ことハちゃんは、こころをゆるしきっていなかったんだ、って。いままでなかよしみたいにみえてたけど、どこかで距たりをおいてたんだ、と。

ぎくしゃくして……気まずくなって……。

もちろん、わたしは、いつしか、なれっこになっていた。

また、ひとりに戻ればいいだけ。

そう、世間では、孤独な人のことをよくは言わない。けど、ひとりであることが、孤独であることが、絶対悪だなんてことはありえない。ただそれは、「世間の人たちが、孤独には、よい孤独とわるい孤独があるのに、そのことを知らないうえに、よい孤独とわるい孤独の区別がつかないだけ。そして、わたしの孤独はよい孤独だってことを、このわたしがいちばんよく知っている」……なんて、ある哲学者のことばをもじってそんな異羽を考えだして、それに慰めをみいだしたり……。

本が、本だけが、わたしの、ゆいいつの友だちだった。本だけは、わたしのあれこれを詮索したりしなかった。「こんど、あなたのうちにあそびにいくね」なんて、ぜったい、言わなかった。わたしが、本のなかに、わけいっていけばよかった。いっさつの本は、どれも、ゆたかな森のようにやさしくわたしをむかえいれてくれる。ぜったい、「ことハちゃんのうちにいきたい」なんて言わなかった。

……でも、ほんとにかわいそうで、みじめなのは、こんなわたし自身なのかも知れない。

孤独が好き、だなんて……。

いいえ……いままでのともだちだったら……それでよかった。ううん、けっきょく、わたしが拒んでともだちにもなれなかった人たちのことなら、もう、どうでもよかった。でも……彩矢は……彩矢とは、そんなの、いや……もう、ひとりに、……もどりたくなかった……

彩矢……。あやちゃん、あやっぺ、……あやはん、彩矢のすけ、おあや、彩矢じろう、彩矢きち……マドモアゼル彩矢……マダマ彩矢、あや公爵夫人……あやちゃ、彩矢……

彩矢のものは、ことハのもの。

ことハのものは、彩矢のもの……。

彩矢のことハ、ことハの彩矢。

彩矢……

それにしても、なぜ、わたしがこんなおもいをしなければならないのか、わからなかった。

なぜ、わたしが、「ことハちゃんとこにいっていい?」と無邪気にたずねてくるあの子ではなく、みじめで、みすぼらしく、あわれな、この子、なのか。

なぜ、わたしが、「ことハちゃんとこにいっていい?」ときいてくるあの子のおうちにうまれなかったのか。

それが、まちがいのはじまりだった、と。

母は、シングルマザーで女手ひとつでわたしを私学にまで……でも……そんな、立派な母じゃなくてよかった。ふつうの……。

わたしがこの私立大学に進学することにきまって、親戚のなかには、「身分違いだ」「身のほど知らずだ」と母に面とむかって悪態をつく者もいた……。

ほんとに……世間知らずだった、わたし……。彩矢のような子女がたくさんきているのだ、この大学には。……

でも、いまは、もう、そんなこと、どうでもよかった。

親戚の言うとおり、彩矢とわたしは「身分違い」で、わたしが「身のほど知らず」で「世間知らず」だったとしても……もう、どうでもよかった。

わたしは、迷った末……なんて、まさか、一瞬のこと、だった。でも、その一瞬は、とても、ながく、そして、絶望的だった。……手をのばし、彩矢の手をとり、ゆびとゆびとをからませた。

やわらかい、彩矢の、手、ゆび。

ううん、わたしの指は、……こころが凍てつき、彩矢とのあのみちたりたしあわせな記憶とともにすでに砕け散っていたわたしのゆびは、彩矢のあのたのしみにみちたしあわせなやさしいゆびをなんとも、感じることはなかった。感覚のうしなわれたわたしのゆびを彩矢の指にことさらからませて、わたしはうなずいた。

「いいよ、あそびに、きて……」

すべてが終わった瞬間。

からめているゆびさえも、ほら、さらさらとくずれていき、彩矢のゆびのあいだをあれらしあわせなじかんとともにすりぬけていく……。

なにもかもが……きえていき……わたしはまた、……棲みなれたあの森にもどっていく。いっぱしの、おんな隠者きどりで……可笑しいったら……

朝から、気がおもかった。母のいない日をえらんだ。すべてが。終わってしまう日。……すべてが? まさか。わたしは、ただ、今日をかぎりに、彩矢を失ってしまうだけ……たった、そ、れ、だ、け、の、こ、と。

逃げだしたかった……わたしの、すべてから。なにもかもから……そうすれば、また、彩矢と……。

彩矢を、駅までむかえにいった。駅からうちまでのあいだ、彩矢はいろいろわたしにはなしかけてきた。でも、……わたしは生返事をするのがやっと……あたまのなかでは、なんとか、彩矢をうちに連れて行かなくてすむ方法はないか、必死で考えをめぐらせていた。すこしでも、彩矢とのこのしあわせな時間をながびかせる方法はないか……しあわせ? まさか……すでに、そんな時間は失われていた。いまこうして、彩矢といっしょに歩いていられるのは、ただ、すぎさったしあわせな時間の形骸のトンネルのなかを、うつろな足音を響かせてたどっているにすぎない……

いい方法なんて思いうかばなかった……うかぶはずもなかった……それもそのはず、わたしは、もう、彩矢との終わりを覚悟し、うけいれはじめていたのだから……。

いつものまちなみが、今日ほど、のろわしく、うすぎたなく、みじめで、あわれに見えたことはなかった……にたりよったりのふるぼけた、そまつな、安普請のいえがぎっしりと、いきぐるしいほど、建ちならんでいる……よのなかには、こんなにも、わたしどうよう、うすよごれた人たちがいっぱいいるなんて……発見だった、いままで、このひとたちをわたしとおなじだと考えたこともなかった……でも、わたしは……そんなわたしを一刻もはやく脱ぎすてて……どこかに行ってしまいたかった。

恥ずかしさが、わたしのぜんしんを熱くした。

彩矢に、わたしのヒミツのすべてが、いま、さらされていた。

こんなところで育った、わたし。彩矢とは大違い……。

「わぁ、かわいいおうち」

なんて、わたしのうちのまえにたった彩矢の言葉は、わたしを気づかってくれているにすぎないと、わたしは思った。やさしい……彩矢……、すき……でも、わたしは、彩矢の手をとるのがこわくて、そのまま、ドアを開けて、彩矢をうちに導きいれた。

うちに入るなり、彩矢はせまっくるしい玄関にあしをとめて、言った。

「すてきな玄関……それに、……おかあさんのかおり」

「え?」

「おかあさんの、あたたかい愛情がいっぱい、あふれてるかおりがするね」

彩矢がいったいなにを言っているか、わたしにはわからなかった。

ただ、……きがつくと、わたしは、彩矢の胸に顔をうずめて、なきじゃくっていた……

ここはまぎれもなくわたしの部屋だというのに、まるで主客が入れかわったように、わたしは彩矢に世話されて、わたしのベッドのうえに座っていた。

「本の森……」

そう、いつもとかわりない、わたしの部屋の情景。

出窓があり、机と椅子があり、クローゼットがあり、ベッドがあり……。

そして、のこりの壁という壁をぎっしりと本がおおっていた。まるで、本の壁。外界をしゃだんする、防壁。本の鎧。

そんなわたしの部屋のようすを、わたしは、なにか、ものめずらしいものを見るように、あるいは、はじめてこの部屋にみちびきいれられたように、ぼんやりと眺めていた。

「ううん、もしわたしが文字を食べて生きていける本のムシだったら……」

と、彩矢はいたずらっぽい目でわたしを見て、つづけた、

「一生、食うに困らずに籠城できそう」

そういうと、彩矢はなにごともなかったように微笑んだ。

わたしは、まだ、泣きじゃくっていたにちがいない。

「かわいいおうち」「すてき」「おかあさんのかおり」「あたたかい……」「あふれてる……」……そんな彩矢のことばがわたしのこころをなみだでとかしてしまった気がした。思ってもいなかった彩矢のことば……異羽のかずかず。彩矢がそんなことを言うなんて……。このうちを今まで、わたしは、そんなふうに感じたことなかったのに。彩矢には、そんなふうに見えるんだ、このわたしのうちが……。おなじものを見て、おなじ匂いにつつまれて、おなじところにいるのに、彩矢はわたしとまったくちがう世界を感じている。それは、わたしにとって発見だった。わたし自身の発見。いままでしらなかったわたしの発見。しかもただの発見ではなく、……。

ことばだけじゃなかった。……たじろいだり、どぎまぎしたり……あるいは、こんなところに来て気まずいとかくそうにも表情にでてしまったり……こんなところに来るんじゃなかったと後悔の色をあらわしたり……いままで、そんなオトモダチをわたしは何人も見てきた。でも、彩矢には、そんなそぶりはまったくなかった。こころから、そのまま、あふれだした異羽……。

わたしと、ちがった世界を感じている、彩矢。

わたしは、そんな彩矢に違和感ではなく、……そう、このうちのこんなわたしをしったら、てっきり、彩矢にきらわれるとわたしは思いこんでいた、勝手に。ひとりで。いままでの、オトモダチみたいに、彩矢は、わたしから離れていく、と。でも、彩矢は……。

彩矢の異羽は、無力じゃなかった。はばたく、つよいちからをもった異羽は、わたしを……。

本の鎧がとけていき、わたしは泣きじゃくっていた。

そして、彩矢は、わたしのあたまをやさしく胸にだくと、しずかに、自信にみちたくちょうで、ささやいた。

「ことハ……すき」

おさまりかけていたわたしの涙がまたあふれだした。

彩矢はぎゅっとわたしのあたまをだきしめると、髪にキスした。

「すてきな、ことハの香りが、いっぱい、みちてるね、この部屋には」

ささやくと、彩矢は、胸元からなみだでぐちょぐちょのわたしの顔をはなして見つめたあと、そっと、なみだにくちびるをよせた。

なみだのしたたりをさかのぼって、彩矢のやさしい、いたずらな舌先が、わたしの頬をなめあげた。

彩矢は、ふたたび、なみだでとろけてしまいそうなわたしの頭をだきしめると、切ないため息をついた。

しばらくして、また、わたしの涙がとまらない顔をみつめてから、なみだにキスした。

頬にふれたままの彩矢のくちびるが、かすかにふるえながら、「す」「き」と吐息をもらした。

わたしは彩矢にだきつき、また、彩矢の胸に顔をうずめた。

「ああ、ことハ……」

せつないいきづかいとともに、彩矢が、また、わたしのあたまをやさしく、つよく抱きしめた。

「ス。キ。」

彩矢が、いまいちど、わたしのなみだにキスして、舌先がなみだをたどり、まぶたまで舐めていき、キスした。

わたしは身もこころも、彩矢にあずけきって、ぐったり寄りかかっていた。

彩矢が、わたしのまぶたを舌であいぶしながら、自分のブラウスのボタンをはずしていった。

彩矢が、また、わたしのあたまを胸にだいた。

彩矢の匂いがした……彩矢のむなもとのすべすべの肌がほほにこすれた……彩矢のやわらかいむねのふくらみ……頬に縁があたっていたブラのカップがはずれて、彩矢のにおいにみたされた……赤ちゃんみたいに……わたしは、彩矢の乳首をすっていた……

彩矢……

すき。

すき すき

ダ。イ。ス。キ。……

海の。みえる。コテージで。彩矢と、ことハと。ふたりきり。

ものうい、夏のある日の午後。

これは、わたしのゆめ。

欲望にもなった。

わたしの……ワタシノ、私の。

彩矢[の]、ことハ。

ことハ[の]彩矢……。

ことハは彩矢のもので、彩矢はことハのもの。

ことハは彩矢に属し、彩矢はことハに属す。

彩矢はことハでできていて、ことハは彩矢で成り立ってる。

彩矢であることハ。

ことハである彩矢。

……そのゆめが、いともたやすく、わたしの目のまえに、いま、よこたわっていた。ものうげに……白い砂と、かぜにゆれるすずしげな南洋の植物の葉、きらきらとかがやく、コバルトブルーのうなばら……ものうい、夏のある晴れた日の午後、その、うなばらのかなたに、かすかに、蜃気楼のように、ものうげにたなびく、ひとすじの、しろいけむり……。

簡単なこと、だった。だれでも、ちょっとばかりバイトをしてお金をためれば、こんな夏の午後は、たやすく手に入れることができた。てりつける南国のひざし、木蔭のコテージ、彩矢とことハとふたりきり……。

彩矢のしろいやわらかなゆびがのびてわたしの素肌のなかにもぐりこみ……やさしく……やがて乳房のふくらみをたどり……乳首にまでしあわせをはこんでくる……なんども……なんども……あたえられているおなじ愛撫なのに、そのつど、彩矢のてゆびはわたしにあたらしい快楽とよろこびとしあわせをはこんでくる……ぁ、あ、あやの、愛撫……いつも……わたしの乳房のおもみをはかるようにゆびさきでやさしく乳房をささえ……そして、まるで、チェロのコードをさばくように……まるで、わたしの乳房でチェロを演奏しているように……やさしく、おだやかな彩矢の愛撫のしらべに、わたしの乳首はほほをあからめながら勃起する……衣類をとりはらわれ、彩矢の目にさらされ、勃起した乳首は、あつい羞恥でいてもたってもいられなくなる……

「うふん、かわい」

そんな乳首の気持ちをおみとおしなのか、彩矢はつぶやくと、乳首を、彩矢の目から、そしてわたし自身の目からもかくしおおしてくれる……くらい……彩矢の、口のなか。勃起したわたしの乳首は……あまい愉楽のめかくしにつつまれ……もうひとつの乳房が彩矢の愛撫のしらべに身をゆだねはじめる……わたしのいしきはとけていき……意識とともにてあしの先や肌がバターのようにとけていきベッドのなかにしみこんでいきそうになる……ふしぎなことに……彩矢のふれているところはしっかりとカタチをたもっている……彩矢のくちびるがふれている乳首のねもと、舌が触れている乳首のさき、彩矢のゆびさきが愛撫のしらべをかなでている乳房……いいえ、彩矢の指先がふれるたびに乳房のそこがわたしをとりもどす……わたしのカタチをとりもどす……真っ白な闇のなかに……わたしはわたしごととけきってしまい……ただ、彩矢の触れるぶぶんだけがわたしのカタチをとりもどす……真っ白な闇のなかで……彩矢の指がふれたここ、あそこ、そこ……彩矢の舌先がたどっている、そこからあそこ……彩矢のはだがこすれる、そこ、ここ……彩矢の髪がふりかかる、ここ……彩矢の腕やあしがからみついてくる……そこやあそこやここ……わたしはわたしのカタチをとりもどす……でも……ただ……彩矢の肌のやわらかさとぬくもりがそのままわたしのそこ、ここ、あそこ……そう、彩矢のぬくもりがのりうつったよう……彩矢の肉のぬくもりがわたしのそこ、ここ、あそこのぬくもりそのもの……彩矢が愛撫しているのか、彩矢が愛撫されているのか……わたしが愛撫されているのか、わたしが愛撫しているのか……彩矢の愛撫はことハのあいぶで……ことハの愛撫はあやのあいぶで……愛撫されていることハはあいぶしているあやで……愛撫している彩矢はあいぶされていることハで……

きがつくと、きらきらときらめくコバルトブルーのうなばらに、たなびく、ひとすじのしろいけむり……

ぅうん、チョウチョウサン……ずっと、ながれてたんや……

「うん」と彩矢がものうくうなづいた。

そして、彼女がささやいたのだった。

「死の? このまま……」

不思議なことかもしれない。いつかは、彩矢に「生きるのに飽きちゃった」といわれて涙までながしたわたしが……。人は、絶望のどん底や不幸の極みで死にたいとおもい、死を決意するのかもしれないが、そのはんたいに、しあわせの絶頂では、人生をいともたやすく手放してしまっても後悔しない生き物らしい。

わたしはなんのためらいもなくうっとりとうなずいていた。

彼女が、わたしの首に手をかけてきた。

わたしも、彼女の首に手をかけた。

さっき、舌でたどった、彼女の、しろいのどが、こんどは親指をこりっとはじきかえしてきた。

やさしくわたしのここそこに火をともした彼女のやわらかいゆびさきが、こんどは、わたしの世界の基盤にくいこんできた。めりめりと、彼女のゆびがくいこむほどに、わたしのゆびも彼女の存在そのもののなかにめりこんでいった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?