梟訳今鏡(1) 序文

※わかりやすく、楽しんで読めるように訳してあるので、原典に完全に即した現代語訳ではありません。

序文

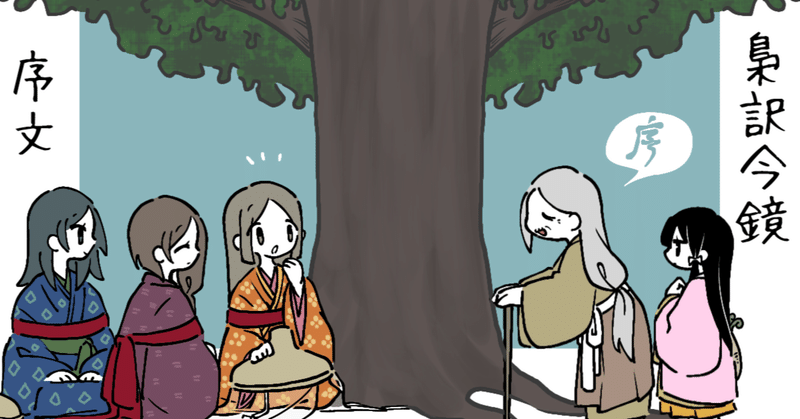

3月10日頃のことです。同じように仏教信仰に篤い友人を何人か誘って、初瀬にある長谷寺に詣でました。

そのついでに、良い機会だからといって他の寺も巡ろうということになって、数日かけて大和の方へ旅歩きをしていたのですが、なかなか道のりの遠いこと。

その上お日様も照って暑いのなんの。

そうしていると運良く大きな木を見つけましてね、その木陰で一休みでもしましょうということで、みんなで木陰に座りましたところ、非常に年老いたおばあさんが杖をつきながら、サワラビの入った花カゴを持った女の子を連れて、私たちと同じ木陰にやってきたんです。

老女「目的地まで遠いというわけではないんですがねぇ。少し疲れてしまったので、みなさまお揃いのところ悪いのですけど、私もここで涼ませてくださいねぇ。……みなさまは都から来なさったんでしょう?昔のことが懐かしく思い出されます。しばらくの間、私もお仲間に入れてくださいな」

と話す様子はいかにも老人っぽく、口元がすぼまって、体を震わせているような感じだったんですけど、なんとなく親しみやすくて、良いおばあさんみたいでした。

記者「この辺りにお住まいなんですの?」

老女「元々は都の方で100年ほど、それから山城の狛のあたりで50年ほどおりました。

それで、その後にちょっとした縁があって、今は春日野のあたりに住んでおります。住居をあちこちしていた頃のことを思い出すとしみじみするものなのですよ」

記者「ちょ、ちょっと待ってください、あなたは一体おいくつでいらっしゃるんですか?今お聞きした限りですと、150歳を超えていることになりますわ」

仲間A「昔でもそれほどまで生きられるなんてことはなかなかありませんのに……一体あなたはどういうお方なんですか?

本当に150年も生きているのでしたら、手を合わせなくてはねぇ」

老女「まだこの白髪を削いではいませんが、仏さまの五戒を受けていますからねぇ、どうして嘘などつきましょう。

私の祖父にあたる者なんて200歳に至るまで生きておりました。私の親にあたる者は、祖父には及びませんでしたが、それでも100年ほど生きての大往生でしたよ。

私もその長寿を受け継いだのでしょうねぇ。以前までお迎えは今か今かと待ち遠しい限りだったのですが、現在はもう慣れてしまって、ずっとこのまま生き続けるのではないかと思えてくるほどです。

そういうわけで、念仏なども怠けがちになってしまっていて、我ながら不甲斐ないことです」

ん

記者「まあ、では今までどのように過ごしてこられたんですか?それにしても、びっくりするほど長く生きてこられたんですわねぇ。」

仲間B「そういえば、知り合いの漢学者が言っていたけど、唐の国では3000年を経て生き続けた人とか、100年を7回繰り返し過ごした人なんかの例もあるそうだから、やっぱり、この世界にはこのおばあちゃんみたいなすごく長寿の人がいるものなんだね」

老女「私の祖父は大変身分の低い者でございまして、皇后様にお仕えしておりました。名前は、世継と申しておりました。ひょっとしたらこの名前をお聞きになったことがあるかもしれませんねぇ。口任せに憚りもなく話したことが物語となって残っているようですから。それから、私の父は未熟な学生で、大学寮に入っていました。この私も若い頃は宮仕えなどさせられていたものでしてねぇ。漢詩や和歌などをよく作っていたものでしたよ。私は、上東門院様が中宮でいらっしゃった時、その御母君の鷹司殿(倫子)に仕えていらした越前守の娘の式部の君という方の局に『あやめ』と申してお仕えしておりました。そうそう、その際に式部の君様が『あなたは5月生まれなのですね』と私に問いましたので、『はい、その月の5日に、母が志賀の方へ向かわれる時の舟の中で生まれました』と申し上げましたら、『なるほど、5月5日で舟の中……、波の上ということですね。もしかして正午に生まれましたか?』とおっしゃるので、『はい、それぐらいの時だったと母は言っておりました』と答えますと、『まあ、本当に百錬鏡のようですわ。そんな明鏡は古を鑑み、今を鑑みる道しるべとなるんですよ。"古"と付けるのはあんまりですから、"今鏡"なんて名乗るといいですよ。あなたは思慮分別がついてしっかりしているというよりは、まだ年若く見た目も小柄だから、"小鏡"と呼ぼうかしら』と言ってくれたことがありましたねぇ」

記者「あら!では人々の間で今なお評判になっていることを語った人のお孫さんでいらっしゃるというわけですね。大変すばらしくって、気後れしてしまいますわ。それで、その、式部の君ってどなたのこと?」

老女「あの方のことを、最近の人たちは紫式部と呼んでいるとうかがっておりますがねぇ。

ご存じですか?」

記者「ええ!それって、あの、名高くていらっしゃるお方ですよね?源氏物語というすばらしい作品を残した、世に類まれなお方でしょう。それでそれで、あなたはどれほど多くのことを聞いていらっしゃるのでしょうか?幸運にも道中でバッタリお会いできたものですわ。あなたは昔の世をよく知っていて、それを受け継いできていらっしゃるのでしょう?

でしたらぜひ、この場にピッタリなお話をして下さいな」

老女「そうですねぇ……いろいろと承っていることはたくさんありますけど、もうみんな物語として世に出回っているでしょう?」

そこで、私はすかさず友人たちと声を揃えて、

「そんな物語の後日談が聞きたいんです!」

と答えました。すると、

老女「そうですか……では、最近のことも自然と伝え聞いていますし、年寄り知識ということで、大まかに申し上げましょうかねぇ。

私は若い頃、それなりに高い身分の人との間に子供を三、四人ほど生みましたが、私の身分の低さゆえだったか、みな法師にしてしまいました。

或る子は山岳修行をしに行ったきりで消息も分かりません。

或る子は山ごもりをしてしまっていて、会う機会もありません。

ただ、養い育てていた女の子で、五節命婦として出仕していた子がいたのですが、その子は宮中のことをよく話して聞かせてくれましてねぇ、それに、宮中だけでなく世の中のことについてもよく知っている聡明な子でしたよ。琴などは弾くのを聞いているだけでも寿命が伸びそうなほど見事な腕前でした。

……まあ、彼女は早くに亡くなってしまったのですけれど。

また、主殿寮のみやつことして下働きしていた男の子もいましたねぇ。私はその子が元服するまで育ててやっていたので、彼は春日野にある私の家にも忘れず来てくれるんですよ。彼は宮殿内外の朝浄めをする中で色んなことを聞いてくるらしくて、五節命婦の娘同様に、私に様々なことを話してくれます。私は事の源を知っていますから、今の状況もよく理解できるんですよ。

……さて、祖父が申し置いた万寿2年から、今年は嘉応2年ですので、あれから143年ほどの年月が立って、代は13代を経たことになりますかねぇ。万寿2年に帝位についていたのは後一条天皇です。かの天皇は世を保たれること20年なので、万寿2年から残り10年ほど語られていない期間があります。ですので私は神武天皇より68代目にあたる、後一条天皇の御世から申し上げましょうかねぇ」

と言い、おばあさんは語り始めました。