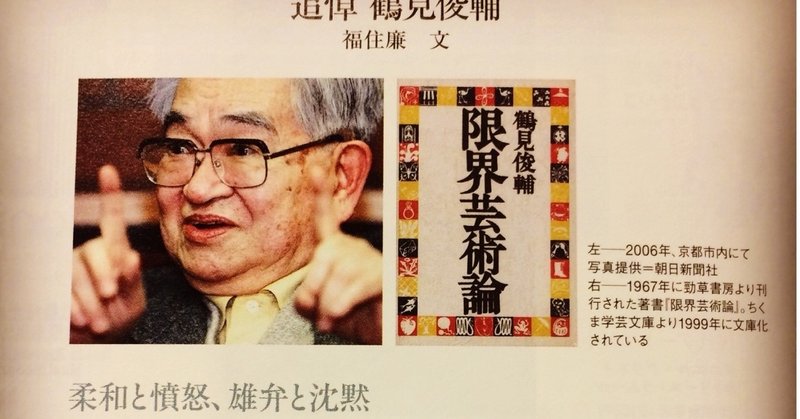

追悼・鶴見俊輔 柔和と憤怒、雄弁と沈黙

鶴見俊輔さんには、生前一度だけお目にかかったことがある。『限界芸術論』について、どうしてもお尋ねしたく、2008年の夏、無理を言って京都で取材をさせていただいたのだ。わたしは、あの鶴見俊輔を前にするなり緊張で固まったが、当の鶴見さんはクリームソーダをおかわりするほど饒舌だった。これまでほとんど振り返ることのなかった『限界芸術論』について、じつににこやかに語ってくれた。そうかと思うと、突然深い怒りに燃えた瞳に一変し、静かに語気を強めることもあった。まるで柔和と憤怒の表情を併せ持つ飛騨の鬼神「両面宿儺」のような人だった。

質問はあらかじめ決めていた。『限界芸術論』には、現代美術に関する記述が一切見当たらない。前々から気にかかっていたそのことの意図を、なんとしても当人に確かめたかった。もしそれがわずかながらでも含まれていたならば、『限界芸術論』はこれほどまでに現代美術から黙殺されることはなかったはずだ、という忸怩たる思いがないわけではなかった。

しかし、鶴見さんはこの質問には答えなかった。いや、より正確には、無視したと言った方が適切かもしれない。勢い勇んで出かけたにもかかわらず肩透かしを食らったわたしは、軽い失望を覚えながらも、その後、鶴見さんの真意を幾度も考えあぐねることになる。鶴見俊輔にとって現代美術とはいったい何だったのか。

あれからおよそ7年。わたしは現代美術と限界芸術のあいだに批評的な照準を当ててきたが、この間たびたび脳裏をよぎったのは、鶴見さんが口にしていたunlearningという言葉だった。すなわち、学びほぐすこと。縦糸と横糸の織り目を解きほぐすように、身につけた学びから自らを解放することの重要性を、鶴見さんは力説していた。

おそらく鶴見さんが現代美術に触れなかったのは、それが庶民の日常生活の地平から離れてしまっていたからだ。それゆえ、その地平で庶民にとって必要な限界芸術を練り上げた。だが、より根本的には、鶴見さんは限界芸術を現代美術にとってのunlearningの契機として考えていたように思えてならない。コンセプトや歴史、あるいは市場といった条件にがんじがらめに束縛されてしまった現代美術は、限界芸術を文字どおり「糸口」とすることで、庶民の地平に解放されうるのではないか。

鶴見俊輔は「沈黙」によって、来るべき新たな芸術に私たちを導いたのかもしれない。

初出:「美術手帖」2015年10月号

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?