映画【フレンチ・ディスパッチ】文化への愛と、ままならない人生の物語

私が初めてウェス・アンダーソンという映画監督を知ったのは2003年、高校を卒業したばかりの18歳で上京してすぐの大学一年生だった頃だ。

映画好きだと公言していた自分に、「ウェス・アンダーソンを観たことがないなんて映画好きとはいえない」と年上の映画マニアの知人に言われ腹が立ち、(今思うとひどいな)慌ててTSUTAYAでレンタルして「ザ・ロイヤル・テネンバウムス」に衝撃を受けて以来のことである。

他のどの映画作家とも違う絵作りと音楽使い、グロテスクなほど、人間や生物の生き死にが軽んじられる描かれ方にも衝撃を受けた。

見方によっては差別的で暴力的なようにもみえるし、可愛らしいイメージとは反対に役者は一切笑顔を見せない。

だが、観終わった後にはなぜか心が温かくなり優しい気持ちになるという独特のユーモアを持った群像劇である。

その色彩感覚にショックを受け、Futuraフォントの文字の美しさを彼の映画で知った。

すぐに頭に浮かんだのは、自分が高校生の時に影響を受けたサリンジャーの小説だ。特に好きな作品のひとつである「フラニーとズーイ」の、“ままならない”グラス家の人々物語は、そのままテネンバウムス家の不器用で魅力的な人々と重なった。

監督の描く全ての要素に強烈に惹かれ、それ以前に撮られた2作(特に天才マックスの世界は今でも1、2を争うほど好きだ)もすぐに気に入った。

2年後に公開された2005年の「ライフ・アクアティック」は恵比寿ガーデンシネマで鑑賞した。

それ以降、監督の新作が公開されるたびに、公開初日に映画館に出向いている。

特別だと感じる映画作家は何人かいるが、ウェスアンダーソンだけは自分にとって、唯一無二の存在となっている。

つい前置きが長くなってしまったが、このエピソードを書きたくなるぐらいに、今回の作品「フレンチ・ディスパッチ ザ・リバティ、カンザス・イヴニングサン別冊」は、本当に素晴らしかった。

本作はパリで活動するアメリカの架空の雑誌社が舞台だ。

編集長の急死による雑誌の追悼号という設定でオムニバス形式で伝えられる。

第一章、第二章、というように雑誌のような構成でアートや政治、食などをテーマに描かれていく。

ジャーナリスト達の人間模様と記事の本題の物語が行き来しながらまるで本当に雑誌の中の記事や短編小説を美しい挿絵を見ながら「読んでいる」ような新しい映像体験だ。

だが、あくまでも主役は「ジャーナリスト」である点に監督の誠実さと雑誌や「文化を伝える者」への敬意を感じる。

今作は過去の作品と比べると全体の構成やトーンなどに違いを感じるものの、やはりウェスアンダーソン自身の作家性と彼自身が偏愛する文化への愛がとても強く出ていたと思う。

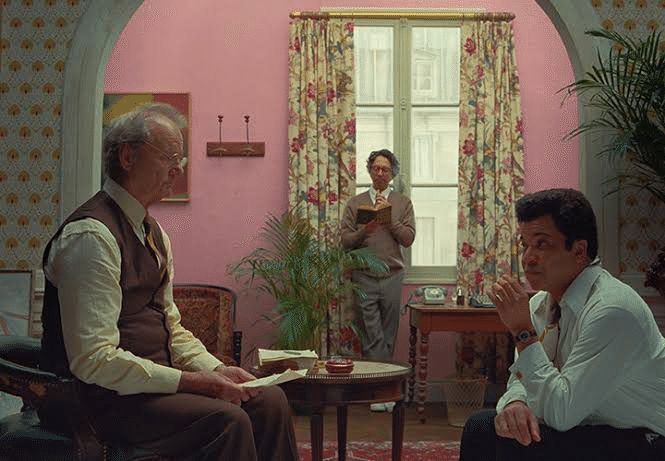

まず、今作もウェスアンダーソン映画常連であり第一線で活躍する俳優が出揃う。編集長のビル・マーレイをはじめ、フランシスマクドーマンド、オーウェンウィルソン、エイドリアン・ブロディ、ティルダ・スウィントンなど。

今作で新しく加わったティモシー・シャラメや、ベニチオ・デル・トロもとても光っていた。

映画を観る際に知ったのだが、この雑誌社は、監督自身が高校生の時に図書室で手に取ってハマったという文芸誌「ニューヨーカー」をモデルにしているとのことである。

登場人物も、実在したかつての編集長やジャーナリストや作家を参照元としているようだ。パンフレットに詳しく記載されている。

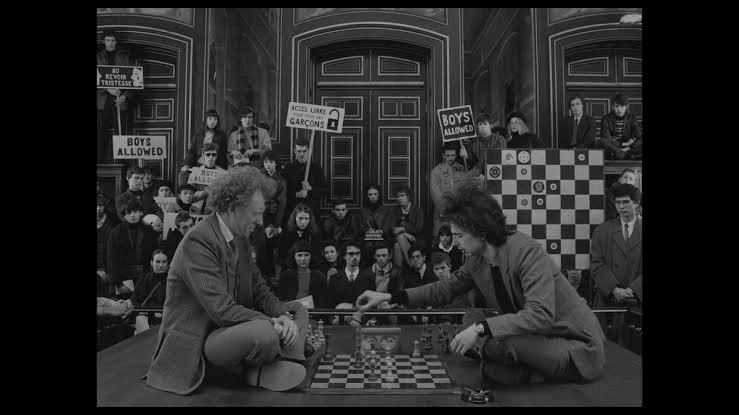

そして美術作品や絵画を見ているかのような独特の絵作りや空間演出には監督自身が敬愛している多くのヌーヴェルバーグからの引用が細かく散りばめられる。

ゴダールやトリュフォー、ルノワール、ジャックタチなどの映画作家へのオマージュ。

もはや変態的とも言える完璧なシンメトリーの構図やみたこともない空間演出の数々には一度では脳で処理しきれないほどの情報量である。

すでにこの時点で、知的好奇心をびんびんにくすぐられ、自分が見落としていた新しい世界への扉を開いてくれるところもこの作品の素晴らしいところだ。

事実、鑑賞前後にはこちらの記事で詳しく紹介されていた監督が参照していたフランス映画をいくつか、かいつまんで観てしまった。

「ニューヨーカー」にかつて実際に掲載されていた物語やエッセイ、記事が翻訳されたものや、1920年代からニューヨーカー誌のパリの特派員だった女性記者の書いたパリ通信なるものをいくつか読み漁ってみたが、どれも素晴らしかった。

都会的で洗練されたそれらの文章は今読んでも全く色褪せていない。

映画の中のエピソードとのつながりを発見すると(編集長のモデルであるニューヨーカー誌の創刊者ハラルド・ロスは、実際に、“一見冷たいようでとても情に熱い人だった”と語り継がれているとか。何年も記事を書かない記者がいても首は切らなかった、とか。)

ますますこの作品への愛が深まるばかりである。

最後に、なにより本作もしっかりとウェス・アンダーソンらしい優しさと愛を感じて思わず胸に込み上げるものがあった。

私が彼の作品が好きな点は、生きる物全ての命を等価に描いているところであり(生死に意味や意義をあまり持たせない点)、人間の滑稽さや不完全さや暴力性の先に、たしかな希望や確かな人間の優しさをいつも信じているところだ。

最も不確かで、時代遅れだと言われそうな「忠誠心」や「帰属意識」や「親子愛(疑似も含む)」などを初期の作品から一貫して面白おかしくもさわやかな愛を持って描いているのはウェスアンダーソンらしいところで、非常に好きなところでもある。同時に、自分のイメージする「アメリカ人監督」らしくないところがあるのだ。

彼が一貫して信頼した役者やクリエイターを連続して起用する点や彼の映画作りそのものについてもその作家性がそのままあらわれているように感じる。

それは、まるで消え去ろうとしている古き良き時代の昭和の日本の家族経営的な企業精神の良い面や、手仕事的で職人的なアイデンティティなどに通ずる温かみを感じている。

その一貫性に、いつもなぜか救われ、その周辺の世界が持つ強固な仲間意識的なものに、(本来の自分なら嫌煙しそうなタイプの「しがらみ」のようなものにさえも)どこかに親近感や羨望を感じているのかもしれない。

私自身も自分の好きなものや好きな文化への愛を(たとえ誰の目にも止まらなくても)これからも惜しみなく表したいとさえ感じている。

好みが分かれるような様々な作品に対して「好みは分かれそうだが」などというような前置きをおかずに、自分の好きなものは、とにかくストレートに好きだと伝えたくなる。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?