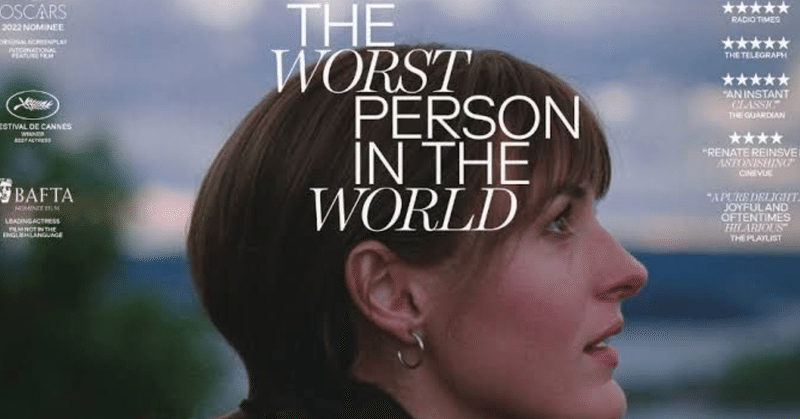

映画「わたしは最悪。」世界で1番最悪なわたしの人生も、全部まるごと引き受ける

この映画を観ながら、過去の自分の愚かな経験や行動もパッとしない人生もそんなに全然悪くなかったかもしれない、いいや、悲しくてムカついて後悔し夢でうなされたあのつらい出来事すら、本当はむしろ何ひとつ全部、私は忘れたくないのかもしれない。と思えていた。

自分の不注意で他人を傷つけたことも、欲にまかせてしまった誰にも言えないあの夜も、大人として恥ずかしい失態も、たくさんあったかもしれない。

でも、それだって消えて忘れる必要なんて、全然ないのではないだろうか。

ノルウェーの首都、オスロの美しい街の中で必死に生きるユリヤの姿をみていたら、なぜだか不思議とそう思えていた。

出会っては、私の前を通り過ぎていった何人かの男性、あるいはかつては切磋琢磨したはずだった沢山の仕事仲間たちや学校の友人たち。なによりも生きている実感を確実に持てていたはずだった、過去の自分自身のことを思い出しながら。

この作品には、年齢も性別も思想もきっと関係ない。

作品のパンフレットに「60代の男性だって、僕はまさにユリヤだ!と言っていましたよ。」という主人公ユリヤを演じたラテーナ・ラインズヴェの言葉があった。

もしかすると、ずっと若い人にはずいぶん滑稽な作品に映ってしまうかもしれないし、イライラしてしまいすらするかもしれない。でももしよければどうか苦笑いしながらでいいから許してほしいのだ。

少なくとも、私のような間違いばかりの生き方をしてしまった「大人」たちの人生の救いと、勇気の物語になっているのだと思うから。

※以下から作品の内容に触れます。

主人公のユリヤは30歳。

とても優秀だけれど、すぐ新しいことを始めたくなる。最初は医師、心理カウンセラーに、フォトグラファー。気移りが激しく、「自分には本当はこちらの方が向いているかも」と昔から右往左往している。

いつも、自分の価値を高めてくれそうな人に衝動的に惹かれてしまう。

そして彼女の選択はだいたい間違っている。

年上で自分には手の届かなさそうな、とても活躍している漫画家の彼氏。都会的で洗練されていて裕福で、文化的な話ができて自分の才能を誰よりも認めてくれ後押ししてくれている人。

彼のことは大好きだけれど、活躍している彼の隣にいると、時々何もない自分が添え物のような気がしてくる。

彼は子供を作って家庭を作ろうといつも言う。どうしてそうやって私を何かに縛ろうとするののだろう。少しだけ不満もある。

たまたま行ったパーティーで、等身大で自分らしく話すことができる魅力的な若い男性に出会う。

無性に彼が気になる。たまらなく彼に触れたい、近づきたいという衝動に駆られてしまう。ああ、久しぶりの感覚。生きている実感。恋の駆け引きが楽しい。これこそが私自身なんだ。それに、彼の方もどうやら今の恋人には不満があるようだ。

もしかしたら自分は彼といた方が幸せなのかもしれない—

ただ自分に忠実になろうとしているだけなのに、そうすればするほど、空回りして、別の誰かを必ず傷つけてしまうのはなぜだろう。なんて愚かなんだろう。

私だってほとんど、同じだ。

20代の私は特に迷走していた。

ずっと一角の人間というものになりたいと思っていた。なれるはずだと信じていた。

一生懸命勉強して、留学もして、将来を期待して大学に進学して漠然と国際ジャーナリストか何かになるものだと思っていた時期があった。

でも大学を卒業した後の実際の私は、服が好きという理由だけでアパレルの販売員になった。でもやっぱり物足りなくて一年で仕事を辞めた。

それから都内の広告会社でマーケティングの仕事をしていた。本当は全然好きじゃなかった。ただちょっと聞こえが良かったからやっていただけだった。そういう自分も誇らしかった。でも、社会に迎合しすぎた結果、無理が重なって体を壊して失意のまま地元に戻ることにした。

また次こそはと地元の百貨店でバイトをしながら英会話教室に通った。次なる自分の居場所と、いつか見つかるはずの自分にぴったりの何かを模索するために。

その期間には、社会的立場が安定していて優しいけどちょっと物足りない彼氏がいたこともあったし、仕事は不安定だったけどお洒落で自分のカルチャーを共有できる同士ような恋人がいたこともあった。本来関係してはいけない相手と秘密裏に深く付き合ったこともあったのかもしれない。

結局どの恋もだいたい自分のせいでうまくいかなかったし、ある時一緒に起業した仲間とは泥沼の末に、解散した。

気がついた時の自分は、34歳だった。

もう自分には何も残っていないような気がしていたし、実際に仕事も何もかもなくなっていた。だって、わたしが最悪だから。世界で1番愚かだから。

自分の人生ばかりに必死で振り返ると多くの友人との関係を失っていた。

本当はただ、昔から教えられていた通りに、諦めずに何かに秀でたり活躍したりする人生が正しいのだと思っていただけなのに。

悲しくて悔しくて滑稽で馬鹿らしくて毎晩のように泣いた。

そんなことしたって、状況は何も変わらなかったのに。

この作品が本当に素晴らしいところは、決して主人公1人だけの物語ではないところである。

主人公の女性ユリヤがたしかに中心にいるけれど、恋人のアクセル、新しい恋人のアイヴィン、そしてあまり良い関係ではない父親。

彼女の人格を浮かび上がらせる彼ら3人の視点にも寄り添い、そして彼ら自身もまたこの時代に不安や疑問を感じながら、ままならないなりに生きている男性たちなのだと気がつかされる。

「子供を作ろうよ、きっといい母親になれるよ」と恋人に言っている内心で自分だって不安だし本当に大丈夫か疑いもある。でも、男の自分がそれを吐露していいわけないじゃないか。

「僕は子供は欲しくない。」そう言ってかつての彼女を傷つけたこともあったけれど、状況や環境が変わったら知らないうちに考え方も変わって、家庭を持っていた。そんなの仕方のないことだ。

一生懸命頑張って、ようやく世の中で認められることができたのに、成功を実感した瞬間からなぜだか人生の転落が始まる。

自分が20代に信じ続けてきた文化や価値が、知らない間に時代は変わって価値のないものになってしまった。どうしていいか分からない。

世の中の正しさや、誰かを傷つけてはいけないということに怯えて、本当の本音や野心や欲望を肯定していくことを随分と忘れていた、と、この作品を観ながら私は思った。

たとえ間違いをしている瞬間にさえも、ものすごく滑稽な時間にも、実は自分だけの人生の輝きがありときめきがあり、心臓がいつになく高鳴り全身に新しい血が巡り、これこそが生きている実感だと思えてしまう瞬間はあるのだ。

このままずっと、時間が止まればいいと思える一瞬が、あるのだと。

時には絶対に行ってはいけない方向へ、さわやかに全速力で走ったりしたっていい。

それは現代を生きる女性も男性もきっと、みんな同じことだ。

自分がこの作品のユリヤとは状況が違うのは、自分が本当につらかった時に現在の夫が隣に存在してくれていたことだった。私の適当な性格も最悪な過去も、全部、「そういうのが君らしくて良いよ」と彼は言った。

夫の存在はもしかしたらきっと、この作品の中で言えば、かつてのユリヤの恋人アクセルのことだったのかもしれない。

いやでも、やっぱり私とユリヤの状況が違うなんてことはない。

ユリヤ自身は彼を失ってしまったけれど、最後のユリヤの姿を見ると、彼女の人生からアクセルは消えていないし、きっとこの先もずっと共に生きているはずだと不思議と信じることができたのだから。

つまり、私のこれまで出会った人も、別れてしまった人も、感じてきた喜びも悲しみもぜんぶ自分の中から消えてしまうことなんて絶対にない。

この作品を鑑賞して数日経った今、私はいつになく爽やかで清々しい気分だ。

そして、過去も未来もどんな人生も全部丸ごと自分で引き受けていくしかない、絶対引き受けてやる、と不思議と思えてもいるのだ。

これからも私はたくさんの間違いもするだろう。だけどそれも全部受け止めて訂正しながら、なんとかやっていけばいい。

物語のことばかり書いてしまったが、章立てで進行する映画のスタイルはまるで人生の短編小説を読んでいるようだったし、人生の選択の分かれ道が章ごとに提示されていたようにも思えた。

なにより、オスロの街とそこに生きる人たちの姿や、まなざしを捉えた美しく繊細なカメラワークや、映像美術、光の演出が本当に素晴らしい。

なによりも主演のユリヤはとてもチャーミングな女性だから、ちょっと応援したくなってしまうのだ。

多くの人にこの作品が届くといいなと思う。

私もずっと大切にしていたい。

↓こちらのポッドキャストでも話しています!

アラフォー男女2人トーク回と、1人語りと2回に渡って収録しています。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?