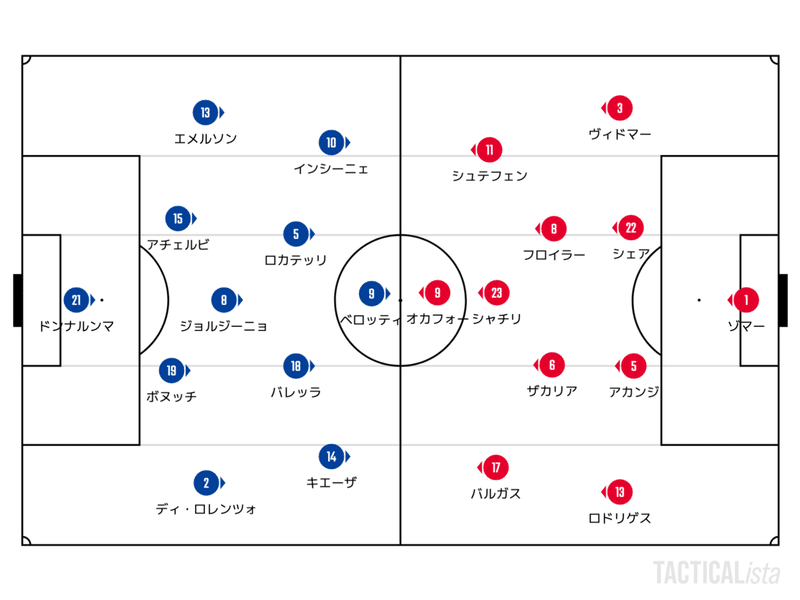

カタールW杯 欧州予選 グループC 第9節 イタリアVSスイス レビュー

久々のnote更新、今回はストレートインか地獄のプレーオフ行きかを分ける重要な一戦となった首位イタリア対2位スイスの直接対決を見ていく。

両チームのスタメンはこちら

前半(1)起点は左サイド

スイスでの前回対戦やユーロでの戦い方を見てもボール保持のイタリアに対して、守備からのカウンターを狙うスイスという構図になるのは明白であった。

ここで1つ目のポイントとなるのはスイスのプレスラインだ。

スイスは前半の立ち上がり、ハイプレスとまでは言えないものの前線からプレスをかけていた。まず、シャキリが相手のアンカーであるジョルジーニョを監視し、1トップのオカフォーと右WGのシュテフェンがイタリアの2CBに対してプレスをかける。

しかし、このプレスはイタリアによって簡単に突破されてしまう。

イタリアのプレス回避がよく分かるのが8分30秒のシーン。

2CBとアンカーを埋めに来るスイスに対して左IHのロカテッリが一列落ちてパスコースを作ると、左WGインシーニェが相手DFラインをピン留めし、フリーとなった左SBエメルソンへボヌッチがパスを送る。

このように左サイドでの可変を用いることでイタリアはスイスのプレスラインを押し下げていった。

ここでもう一つ注目しておかなければいけないのが、プレス回避されたスイス側の対応である。本来ハイプレスをかけるのであれば、エメルソンに対してスイスの右SBがスライドしてこなければいけない。

ただ8分30秒のシーンのように、スイスの右SBはステイし背後をとられたシュテフェンが全力で戻って来ている。

ここからスイスは前線でボールを奪うことよりも守備ブロックを崩さないことを重視している姿勢が見える。

実際に(先制点を奪ったこともあるが)、スイスは試合が進むにつれDFラインを下げて自陣でコンパクトな4-4のブロックで構えるようになった。

また、イタリアは前半を通して左で幅を取るエメルソンにボールを預けて前進するシーンが多く見られたが、ボールが入っても既にブロックが形成されていて、バックパスで後ろに戻すシーンが目立った。

この事からもスイスは重心を徐々に下げる事、また噛み合わせ的に左サイドでボールを持たれる事を想定した上で許容していたのではないか。

スイスの守備を崩せなかった前半のイタリアは、得点した36分のフリーキック以外では、ロカテッリからの素晴らしいスルーパスに抜け出したエメルソンが個人技で突破しクロスを上げた1回の決定機に終わる。

ただ時間帯的にも試合展開的にも36分のセットプレーからの1点は両チームにとって大きな一点だったことは間違いないだろう。

前半(2)オカフォーの活かし方とイタリアの隙

少し時間を巻き戻して、スイスの先制点のシーンを振り返ってみたい。

ハイライトだけ見れば、イタリアに押される展開の中で偶発的なカウンターで1点を奪ったように思われるかもしれないが、このゴールにはスイス側の明確な狙いがあった。

まず先制点の起点となったオカフォーに関して。

現ザルツブルク所属でリヴァプールも獲得を狙うと噂される彼の特徴は身体的な逞しさとスピードだろう。

そしてこの若干21歳代表2キャップ目の彼を活かすためスイスが狙いを定めたのが、イタリアのSB-CB間のスペースである。

体格とスピードに優れるオカフォーをサイドの背後へ走らせボールをキープさせる事がスイスの1つ目の狙いだった。

では2つ目の狙いは何だったか。それは、マイナス方向へのクロスだ。

サイドを突破しただクロスを上げても屈強なイタリアのDF陣から得点を奪うことは難しい。そこで相手のラインを下げた上でマイナス方向にクロスを上げて走り込んでくる選手が合わせる形をスイスは準備していた。

これはスカウティングでイタリアのMF陣の戻りが若干遅くなるという特徴を掴んでの準備だったかもしれない。

実際に11分、13分30秒、15分、17分30秒とスイスはカウンターから立て続けにチャンスを作った。これは偶然ではなくしっかりと再現性を持って形成された攻撃であった。

後半 外からも内からも

後半に入ると低調だったイタリアの攻撃に変化が見られた。

まず挙げたいのがポジショニングの変化だ。前半は4-3-3から左サイドを中心に可変していく形だったが、後半はより明確に3-2-5の形を組むようになったように感じた。具体的には右SBディ・ロレンツォがより中央に、ロカテッリは動きすぎずジョルジーニョと2ボランチを形成するようになった。

この変化によって中央でのビルドアップの安定性が増した。さらにDFラインからサイドではなく中央に、それも一列飛ばしたパスが出るようになった。

シーンで言えば50分30秒のボヌッチ→ロカテッリ→ベロッティ→インシーニェ→ベラルディは前半中々見られない崩しであったし、前線の距離感が良くなったからこそ生まれた場面だった。

また、58分ベラルディが交代しインシーニェのゼロトップとなるとスイスの選手は彼を捕まえることが出来なくなり更に押し込む展開となる。

特に67分、69分のシーンはインシーニェが落ちて崩しに関わることで開いたスペースにWGの選手が入ってくるという理に適った形であった。

こうしたピッチの中も外も使う攻撃でスイスの強固なブロックは徐々にその均衡を失っていった。また、前半以上に押し込まれる展開となったためスイスはボールを奪ってもカウンターへ持っていく機会が限られてしまう。

厳しい展開となったスイスだったが、守備的な交代カードやGKゾマーを中心に何とか逆転を許さない。

そんな中でイタリアに千載一遇のチャンスが訪れる。87分背後へのボールに抜け出したベラルディが倒されVARでPKを獲得。

しかしこれをPKの名手ジョルジーニョが前回に続きまさかの連続失敗。

そのまま試合は終了し、0-0の引き分けとなった。

隣国同士がワールドカップ出場を懸けた大一番は、意外な先制点から始まり劇的な幕切れとなった。その後、この試合を勝ちきれなかったイタリアはストレートインを逃し、守り切ったスイスは出場権を獲得する。

おわりに 〜チームを勝たせるGK〜

イタリアはゴールの一歩手前まで迫りながらもそれを決め切ることが出来なかった。ただそれ以上に失点がもったいなかったように感じる。

怪我でキエッリーニを欠いたのは痛かったが、DF間でコミュニケーションが取れていれば防げた失点だからだ。

プレーオフは一発勝負、安易な失点は絶対に許されない。

スイスで取りあげたい選手はオカフォーでもなく、ヴィドマーでもなくGKヤン・ゾマーである。この試合もそうだが全体を通して彼が居なければスイスはストレートインすることは出来なかっただろう。

正に彼はチームを勝たせるキーパーであると感じた。

まず、彼の特徴は無駄な動作が一切ないということだ。

ヨーロッパトップレベルでは小さい身長のハンディキャップを感じさせないほど動きが研ぎ澄まされている。

例えば前半21分のイタリアの決定機のシーンでは、ボールがスイスDFに当たってこぼれた瞬間に体重移動を切り替えてシュートに対して面を作りセーブ。このシーン私もキーパーをやっていたから分かるのだが、どうしてもボールに対して飛び込んで行きたくなる。ただ、その意識が強すぎると面を作りきれず脇下などに決められてしまうリスクが高まる。

ここで彼の動きを見ると、必要以上に寄せすぎず打たれる瞬間には面を作り終えているので反応することが出来ていた。

また試合終盤PKを取られたシーンでも味方は猛抗議していたが、ゾマーは落ち着いて淡々と準備していたように見えた。こうした余裕がジョルジーニョに対して見えないプレッシャーを与えた側面もあるだろう。

戦術面でも精神面でもスイス代表を最後尾から支えるヤン・ゾマーは間違えなく世界トップレベルのキーパーの1人である。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?