エンタメ異人伝 Vol.11 松山洋

卒業式で感動して泣いたことなんてない

――松山さんはイラストもお上手ですし、シナリオまで手掛ける、そして、マンガやエンタテインメントの知識も豊富ですが、やっぱりプロデューサーや社長になるときの苦労がいろいろあったと思います。今日はそのあたりをより深くうかがえたらと思っています。

松山 はい、よろしくお願いします。

――では、さっそくですが、まずは幼少期のお話からうかがわせてください。福岡のご出身だと思うんですが、福岡のどのあたりですか?

松山 両親は熊本の八代出身で、母親が実家に帰って私を生んだので本籍は最初熊本だったんです。ただ、ずっと福岡で生活してますから出身は福岡の博多区になりますね。

――思い出としてあるのは、やっぱりその博多区からですか。

松山 そうですね。ただ、父親が建設業界の仕事をしていて、転勤が多かったので実は九州中をちょこちょこ移動してるんですよ。

――そんなにいろんなところを回られたんですか?

松山 はい、小学校も中学校も2回変わっています。対馬ってあるじゃないですか。あそこで小6から中2ぐらいまで、3年ほど生活していたこともあります。転校が多かったから、おかげで自己紹介に慣れたっていうのがありますね。学校が変わると友人関係がリセットされるじゃないですか。ゼロから人間関係を構築していくっていうのを子どものときからやらなきゃいけない環境というか立場だったんで。でも、だからなのか、ちょっとヘンな子どもでした。卒業式で感動して泣いたことなんてなかったですから。

――それはやっぱり短期間に対人関係が変わるとか、自分の環境が変わることに対してすごくドライになった感じですか。

松山 他の人よりその学校にいた期間が短いですから愛着が少なかったというのはあるかもしれないです。でも、もともとの性格的なものもあったでしょうね。誰かが死んだわけでもないのに、なんでみんな卒業で泣くんだろうって正直思って。

――確かにそのとおりですね(笑)。

松山 ですよね? 大きくなって小学校を卒業して中学生になって、うれしいはずじゃないですか。で、中学を卒業して今度は高校になる。新しいステップアップなのに、なんでこんなに泣くんだろう、特に女子は…って。それでまあ、子供ながらに転校が多かったからかなあぐらいに思っていたんですけど、大人になってから振り返ると、そもそもそういう性格だったんだなと思いますね。

私の性格を形成してるのは「(週刊)少年ジャンプ」です

――なぜ、そういう性格になられたとご自身では思われますか? たとえばご両親と一緒にいろんなところを転校して回ったがゆえに自分なりの生き方としてそうなっていったのか。

松山 いや、私の性格を形成してるのは「(週刊)少年ジャンプ」です。

――やっぱり、そこですか(笑)。

松山 マンガを食べて大きくなったので、すべての物事の価値観がだいぶマンガ的ですね。もちろん、親から学んだことも多いですけど、生き方とか、かっこいいってことはこういうこと、かっこ悪いってことはなんだっていうのは、ほぼ「少年ジャンプ」から教わってますね。

――ということは少年期のエンターテインメントといえばイコール「少年ジャンプ」という感じですか。

松山 「ジャンプ」ですね。6歳のときから読んでますから。

――6歳から!?

松山 読み始めて今年で42年目になりますけど、1号欠かすことなく全ページ読んできました。だから、ちょっとヘンな話ですけど、今「少年ジャンプ」と仕事してるじゃないですか。で、当たり前ですけど、この年齢になると打ち合わせの編集担当も年下になってくるんですけど、最近「ジャンプ」の編集者さんたちから「松山さんとジャンプの話はしたくない」って言われるんですよ(笑)。

――それはまたなぜですか?

松山 要するに、私は「ジャンプ」について知ってること前提で話すんですよ。

――ああ、「ジャンプ」の編集者なんだからよく知ってるだろうと。

松山 だって、「少年ジャンプ」の人じゃないですか! 『ジョジョ』(荒木飛呂彦氏原作の『ジョジョの奇妙な冒険』)の話をするにしたって、『ジョジョ』の連載の前にやってた『ゴージャス★アイリン』(注1)の2話分の読切と……。

注1:メーキャップを施すと凄腕の殺し屋に変身する16歳の女の子・アイリンの活躍を描いた荒木飛呂彦氏原作のアクションマンガ。

――そこからか~。

松山 その前にやってた17週で打ち切りになりましたけれども『バオー来訪者』(注2)っていう。あの作品も我々にとってはものすごくショックで荒木さんの天才性が。で、その前がデビュー作である『魔少年ビーティー』(注3)。10週で打ち切りになったんですけど、あの作品は早すぎたんですよ。10年早かったんです、センスが。それで、今から30年前ですけど、装いも新たに『ジョジョの奇妙な冒険』っていう作品が! あの、荒木飛呂彦が帰ってくるって!

注2:悪の秘密組織・ドレスによって生物兵器にされた少年が予知能力を持つ少女とともに戦うSFバイオレンスアクション。打ち切り作ながらほぼすべての伏線を回収するなど完成度が非常に高く、現在も根強い人気を誇っている。

注3:冷徹ながら正義感の強い少年・ビーティーが、悪魔的な知能と心理的駆け引きを駆使して悪人たちに制裁を加えていく。荒木飛呂彦氏の初連載作で後年の『ジョジョ』の頭脳バトルの片鱗が見られる。

――なるほど(笑)。

エレベーターのトビラが開いた瞬間に「ドクン」って聞こえた

松山 当時読んでいた人は覚えていると思うんですけども、第1部、第2部のときってタイトルの上にですね、「ロマンホラー!深紅の秘伝説」って書かれてたんです。これがスタンド編になってから消えたんですよ! 『ジョジョ』は第2部で「エイジャの赤石」っていうのがキーアイテムとして出てくるんですが、やっぱり連載の当初から、第1部をやってるときから「深紅」の「紅」は「エイジャの赤石」を指してたんですかっていう話を私は担当さんに聞きたいわけです。聞きたいんですけども「言ってる意味が分からない」って(笑)。

――それは分からないでしょ。10歳くらい下だったら、そこまでリアルに覚えていないと思いますよ。

松山 そうなんですよね。でも、私は「少年ジャンプ」に憧れて大人になったから。今から17年前の話ですけど、初めて『NARUTO -ナルト-』(※)(岸本斉史氏原作の『NARUTO -ナルト-』)の仕事をするっていうのが決まって、「少年ジャンプ」の編集部に立ったときはもうね……「第3編集部」っていうのが「ジャンプ」を作っているところで、旧集英社のビルだったんですけど、エレベーターがチンッていってトビラが開いて、下りた瞬間に体の中ではっきり「ドクン」って聞こえたんですよ!

――それは、すごい感動ですね。

松山 ホントに「ドクン」ってなるんだなって。ああ~一生懸命「ジャンプ」を読んできてよかったと。お前は10年後にココに立つことになるんだぞっていうのを、少年ヒロシに教えてやりたかったわあ~って当時は思いましたね。

――でも、分かる気がします。僕は映画が好きで映画のスターとか、ヒロインとか、ストーリーとかで育ったわけですよ。それで、映画の宣伝マンになって「ロードショー」とか「キネマ旬報」(どちらも有名な映画専門誌)の編集部に行ったときに「オレ、ここまで来たぜ」と思いましたよ。映画の評論を書いている人とかに会うと「この人に会えた」とか。

松山 なりますよね? 私もなったんですよ、「少年ジャンプ」が好きすぎて。毎号毎号買ってましたから。私が子供のときって170円だったんですよ。今より安かったんですけど、170円とはいえ毎週出る「ジャンプ」を子どもが買えるわけないじゃないですか。だから、ローテーションで買ってたんですよ、友達4人とか5人で。

――今でいうシェアってたわけですね。

松山 そうです、そうです。みんなで買って回して読んでたんです。そうすれば月170円でいいんですよ。しかも、バックナンバーはウチに置かせてもらってたんです。みんな読み終わったら「これ、どうする?」ってなるんですけど、捨てられなかったんですよ。だから、もう家に何年分も「ジャンプ」が置いてあって、それを繰り返し繰り返し読んでる子どもだったんです。

それで、巻末の作家コメントまでも読むようになって、荒木先生は今週何を見て、なんてコメントされてるんだろうとか、鳥山先生はこんなこと言ってるとかっていう。さらに、その下にですね、編集部だよりみたいな形で編集者が毎週ローテーションで4人ぐらいがコメントを書いてるんですよ。そこで、編集担当の名前を覚えたんですよ。

――すっげえ~~。

松山 それ読んでいると「あれ、この人異動になったなあ」とか「偉くなってる」とか、だんだん分かるようになってきて。そういうイヤな子どもだったんですね。だから、17年前に初めて「少年ジャンプ」の編集部に行ったとき、『NARUTO -ナルト-』の仕事で来たんだから『NARUTO -ナルト-』の編集担当とだけ会えばいいのに「あ、この人だ~」「アレ立ち上げた人や~」って。分かるから初めて会った気がしないわけですよ。

週刊少年ジャンプ編集者に恐がられた理由…

――そりゃそうですよね。毎週読んでるわけですから。

松山 そうなんですよ。なので、いろんな編集者の方に最初ちょっと怖がられて。「アナタ、なんなんですか?」「なんでボクを知ってんの?」みたいな。それで、「ジャンプの巻末にコメント書いてたじゃないですか」って言って、いろいろと仲良くなっていって。

――すっごいですねえ。

松山 関係ないのに、『ジョジョ』の担当の嶋(智之氏)さんですよねって挨拶に行ったりとか。今は「ヤングジャンプ」の編集長なんですが、当時『ジョジョ』第6部の『ストーンオーシャン』の編集担当だったんです。最初はやっぱり敬遠されてたんですけどね。「松山さん、毎回ボクのとこ来なくていいよ」、「矢作(『NARUTO -ナルト-』担当編集の矢作康介氏のこと)んとこ行きなよ」って。でも、「それ、終わったんで、ちょっと挨拶に来たんだからいいじゃないですか」「最近どんな感じですか、荒木先生」みたいな感じでいつも話しかけていたんです。

そうしたら、後半のほうになると向こうも理解してくれたのか「松山さん。6部終わるよ、もうすぐ」とか言ってくれるようになったんです。「マジすか? ひょっとして第7部の構想ってもう荒木先生の中に?」とか聞いたら「今ね、書いてるよラフを」みたいな。それで、第6部の連載が終わって第7部が始まる前だったんですけど、集英社におうかがいした時にまた用もないのに編集部に行ったら、「ラフ上がってきたよ、見る?」って言って見せてくれて。それがジャイロ・ツェッペリ(『ジョジョ』第7部の人気キャラクター)だったんですよ! もう、その時点で「GO!GO!ZEPPELI」って歯に書いてあって。

――へえ~~(驚)。

松山 それで、「ツェペリか~!」ってなって「第7部、主人公はツェペリ一族いくんですか!?」って聞いたら、「『ジョジョの奇妙な冒険』だよ?」「主人公はジョジョに決まってんじゃん」って嶋さんに言われたんです。で、「え、ひょっとして、この横に寝ているこいつが……」ってなって。それがジョニィ(第7部の主人公ジョニィ・ジョースター)だったんですけど、要するに足が動かないから、最初っから地べたに寝そべってる絵だったんですよ。「こいつが主人公!?」「また、とてつもないことを始めようとしてる!」と思ってですね、第7部もすごい楽しみになりました。

――これ、書けるのかなあ(笑)。いやでもすごいですね。それだけの熱量が子供の頃から変わらず今もあるわけですからね。

松山 マンガだけは変わらないですね。今も毎週月曜日が楽しみで生きてます。

「少年ジャンプ」との出会いは病院の待合室

――そもそも「ジャンプ」に出会うきっかけはなんだったんですか?

松山 ぼんやりとしか覚えてないんですけど、母親と病院に行ったんですね。おそらく母親が病気だったんでしょう。母親が診察を受けている間、ここで待ってなさいっていうことで、子どもたちの待合室みたいになところこに放り込まれたんだと思います。で、そこで待っていたんですけど、周りには同じような子どもたちがいっぱいいるわけじゃないですか。それで、当時の私はまだ5歳とか6歳で、当たり前ですけど『ドラえもん』から入って、愛読書は「コロコロコミック」だったんですよ。でも、「コロコロ」ってくだらないギャグマンガが多かったじゃないですか、『金メダルマン』(注4)とか『かっとばせ!キヨハラくん』(注5)とか。

注4:元金メダリストの主人公がさまざまな仕事にチャレンジするギャグマンガ。連載中は『金メダル先生』『金メダル刑事』『金メダル暴走族』などタイトルがコロコロ変わっていた。

注5:キヨハラやクワタなど、実在のプロ野球選手たちをモデルにしたキャラクターたちが繰り広げるドタバタを描いた野球ギャグマンガ。

――「コロコロ」も読まれていたんですか。

松山 読んでました。だって、周りの子どもたちはみんなそれでしたから。ただ、その病院の待合室の向こう側であきらかに私よりも体の大きい、小学校高学年ぐらいのお兄ちゃんたちが何人かで集まって、「コロコロ」よりもずっとデカい雑誌を囲んで見てるわけです。で、ページをめくりながら「ウォ~ッ!」とか言っているわけですよ。「何を見てんだ、あれは」と。

明らかに「コロコロ」じゃないし、「コロコロ」のほうが面白いのに何を読んでるんだろうって思ってたら、先に来ていたんでしょう。そのお兄ちゃんたちがいなくなったんですね。それで、いなくなった場所に、その雑誌だけが残されてて。多分、病院でご自由にご覧くださいってことで置いてあったんだと思うんですけど、やっぱ気になるじゃないですか。

――なりますよね。

松山 で、そこに行ってそうっと取って。それが「ジャンプ」との最初の出会いだったんです。だったんですけど、何を見てあの子どもたちが喜んでたのか分かんなくて。だって『ドーベルマン刑事』(注6)とかが載ってた時代ですよ。本宮ひろ志さん(注7)や平松伸二さん(注8)の頃ですよ。なので、5歳、6歳にはちょっと劇画がえぐいんです。あの頃の「ジャンプ」って平気で人のアタマを拳銃で撃ち抜いていたし。

注6:武論尊氏原作・平松伸二氏作画のバイオレンスアクション。「ドーベルマン」とあだ名される型破りな刑事が44マグナム弾を使用する大型銃・ニュースーパーブラックホークを武器に外道たちと戦う。

注7:数々のヒット作を手がけた漫画界の大御所。デビュー作の『男一匹ガキ大将』はサンデーやマガジンより後発だったジャンプが人気マンガ雑誌になる原動力になった。

注8:70年代から80年代にかけて週刊少年ジャンプで活躍した人気漫画家。代表作は『ブラック・エンジェルズ』、『マーダーライセンス牙』など。現在、自身のマンガ家生活を振り返った『そしてボクは外道マンになる』を連載中。

ページをめくっていたら、ある作品でピタっと止まった

――分かります、分かります。すごかったですよね、あの頃(笑)。

松山 「外道は死ね~」とか言って人を殺してるわけですよ。「あれ、ちょっとこれはオレには早い」って思ったんですけど、あのお兄ちゃんたちが夢中になってたのは、これじゃないよなって。そう思いながらページをめくってったら、ある作品でピタっと止まって、これだと。きっと、この作品を読んで、あのお兄ちゃんたちは狂喜乱舞してたんだって、見た瞬間に思ったんですよ。それが『リングでかけろ』(注9)との出会いだったんです、車田正美さんです(注10)。

注9:車田正美氏原作のボクシングマンガ。連載開始当初はオーソドックスなスポ根だったが、やがて見開きページで必殺ブローを放つなど破天荒なスタイルを確立。ストーリー展開やキャラクターのセリフ回しもケレン味たっぷりで絶大な人気を博した。

注10:少年ジャンプ黄金時代を代表する漫画家のひとり。主な代表作は『聖闘士星矢』『風魔の小次郎』『B'T-X』など。

――それかあ~そこからきてるんだ。

松山 ボクシングです。ボクシングなんだけど必殺技があってパンチからメテオが出るんです。「ギャラクティカマグナム」(注11)ですよ。で、左手で(ギャラクティカ)ファントムを撃つと宇宙になるんですよ。この車田正美の天才性に触れて、これだと。あのお兄ちゃんたちは絶ッ対、これに夢中になってたんだと。なんてすごい世界なんだと思って、もうその瞬間に「コロコロコミック」がバカらしくなって。もちろん、『ドラえもん』は安定してましたよ? してましたけど、それ以外の作品はほとんどウ○コ、チ○コとか、もうくだらない下ネタとギャグの応酬じゃないですか。だから、もう戻れなかったですね、刺激がなさすぎて。

それからです、「ジャンプ」を読むようになったのは。で、最初は『リングにかけろ』を読むためだけだったんですけど、そのうちにほかの作品のこともだんだん分かるようになってきて。当時の劇画、平松伸二さんとかの作品は抜群に絵が上手いんですけど、上手すぎるがゆえに背景の情報密度、キャラクターの線の多さが重いんです。

注11:『リングにかけろ』で主人公のライバルである剣崎順が放つスーパーブロー。このパンチの描写がいかに突き抜けていたかは、このあとの松山氏の説明を読んでほしい。

「BAKOOOOOM」って書いてあるんですよ!

――密度があるというか、濃いですよね。

松山 でも、車田正美さんは当時もそうでしたけどもシンプルなんです。人の顔の角度が一緒なんですよ。髪のパーツも全部一緒、目の位置まで一緒。まるでハンコを押したかのように同じ絵が並ぶんですよ。で、見開きでバーンってぶっ飛ぶんですけど、レイアウトもだいたい一緒なんです。それにセリフも少ない。でも、一個一個がとにかくカッコいいセリフと絵の応酬でやってるから、実にシンプルで読みやすかったんです。しかも、カッコいいんですよ! ボクシングのパンチなのに右ストレートの擬音が「バコーン」で、しかもアルファベットなんですよ!! 「バコーン」をアルファベットで書きます!?

――アッハハハハハハハ、書かないですね、それは(大爆笑)

松山 「BAKOOOOOM」って書いてあるんですよ! 子供なので英語的に正しいのかどうか、わかんないですよ? でも、子供ながらに英語でマンガが表現されてるのを初めて見た感覚でした。発明につぐ発明で、メチャメチャ刺激的でしたね。

――でも、小学校1年で、よくそこにいきましたね。

松山 だから、あのお兄ちゃんたちに感謝ですね。彼らが盛り上がっているところを見せてくれなかったら、私は多分ずっと「コロコロ」を読んでたと思いますんで。それで、忘れもしないですけど、『リングにかけろ』はそれからもずっと人気で、人気のまま終わったんですよ。で、『リングにかけろ』の最終話って、「ジャンプ」じゃほとんどありえないんですけど、巻頭カラーで最終話だったんです。

私が知る限り、巻頭カラーで最終話を迎えたジャンプ作品って4作品しかないです。最初が『リングにかけろ』、その次が『ドラゴンボール』、そして『スラムダンク』、『こち亀』(『こちら葛飾区亀有公園前派出所』)ですね。

松山さんと「ジャンプ」の話しはしたくない…

――なるほど、すごいですねえ~。

松山 でも、こういう話を編集部ですると、松山さんと「ジャンプ」の話はもうしたくないって言われるんですよ。なんで全部読んでいることを前提で話すの、みたいな(笑)

――確かに憧れの集英社に入っているぐらいだから、編集部の全員が「ジャンプ」のことを分かってんだろぐらいに思っちゃいますよね。

松山 私もそう思うんですけど、「いや、学生のときは普通だったから」って言うんですよ。で、「普通の人がジャンプなんか作れるかーいとか」って言ったら「普通の感覚もいるから!」って。まあ、そうかもしれないですけどね。

――でも、そんなにすごいと子供の頃に友達と話は合ったんですか。

松山 結局、友達を巻き込んでましたね。いつまで「コロコロ」読んでんだと。私も読んでましたよ? 「コロコロ」も「ボンボン」(注12)も当時並行して読んでたんです。読んでたんですけど、「まだこのレベルか」って読みながら思ってて。それで、周りの友達に「こっち読め」と言って少年ジャンプを渡して、プレゼンするわけですよ、『リングにかけろ』のすごさを。

そうすると、だんだんみんなハマりはじめるんですね。で、小学校のお昼休みとかになると、みんなで体育館行って紙で作ったカイザーナックル(注13)を拳にハメて遊ぶわけですが、そこである矛盾に気づくわけです。作品の中では人差し指に1本だけ通して「キリリィッ」って音を立てて回しながらこう、指4本にカポってハメるんですけど、物理的にそれじゃあ絶対に回らないんです。じゃあ、あの「キリリリィッ」っていうアクションはどうやってるんだって。

注12:講談社から発行されていた児童向けマンガ雑誌「コミックボンボン」のこと。「コロコロ」と子供の人気を分け合っていたが2007年に休刊となった。

注13:『リングにかけろ』で主人公の高嶺竜児が使ったオリハルコンでできた伝説の武器。いわゆるメリケンサックのような形をしていて拳にはめて使用する。

――そりゃそうですよね(笑)。

松山 あと、体育館のマットを立てて、みんなで必殺ブローを練習したりとか。みんな「ギャラクティカマグナム!」とか言いながらやってました。といってもただの右ストレートなんですけどね。そうやってマネできるのが多かったじゃないですか。そのあとに『キャプテン翼』が流行ったとき、「ドライブシュート!」って言いながらシュート打ってたのと一緒です。で、学校からほどなくスカイラブハリケーン(注14)禁止令が出るわけです。「せめて砂場でやれ」っていう。あと『キン肉マン』のパロスペシャル(注15)禁止令も学校で出ましたね。

注14:『キャプテン翼』で立花兄弟が使う合体技。サッカーのルールでは反則であるため何かとネタにされることが多い。

注15:『キン肉マン』に登場する超人・ウォーズマンの得意技。簡単にできそうに見える関節技なのだが、実はかけられている方はかなり大変。

「少年ジャンプ」には常に最先端の面白さがあると信じている

――すごい世界だなあ~。

松山 あの頃はそうやって「ジャンプ」の仲間を増やしてましたね。けど、もうほどなくでしたよ。やっぱり『キン肉マン』のヒットが大きくて。あと『Dr.スランプ』。鳥山明さんの連載が始まって、一気に子どもの読者が増えました。それまでは「ジャンプ」も大人が読むものだったんですけどね。

――そうそう、大人が読んでましたね。僕もずっと読んでました。

松山 『すすめ!!パイレーツ』(注16)も子どもの読者を増やしましたよね。あと『ハイスクール!奇面組』の前の『3年奇面組』(注16)。ああいうギャグマンガが急に増えてきて。

注16:架空の弱小プロ野球チームに所属する、おかしな選手たちのハチャメチャな日常を描いた江口寿史氏によるギャグマンガ。当時の人気マンガや世相などをネタにしたパロディが満載で、のちのマンガに大きな影響を与えた。

注17:アニメでも大人気になった新沢基栄氏による学園ギャグマンガ。連載開始時は主人公たちが中学3年生だったため『3年奇面組』というタイトルだった。

――それはそれで受け入れてたんですか?

松山 もちろんです。「少年ジャンプ」には常に最先端の面白さがあるって信じて疑ってなかったので。もちろん同時に同じスタイルの雑誌があるっていうことにすぐに気づきましたよ。「サンデー」と「マガジン」と「チャンピオン」っていうのがあるっていう。で、見比べてみて思うわけですよ。なんでこんなに載ってるマンガのラインナップが雑誌ごとに違うんだと。「ジャンプ」が一番面白いんだから、みんな「ジャンプ」みたいにすればいいのにって(笑)。

正直、あだち充さんや高橋留美子さんのラブコメ、男女の好き嫌いの話はちょっとエロいところも含めて子供には早かったんですよ。けど「ジャンプ」ってそうじゃなくて「オレはお前をブッ飛ばす!」っていう、とにかく悪いヤツらをこらしめる、気持ちよくやっつける話ばっかなので。ギャグはギャグで洗練されていて、クラスメイトの変態にスポットを当てるような。『奇面組』とかまさにそうだったじゃないですか。

なので、やっぱ「ジャンプ」が一番キレキレで面白くて、その他の雑誌は全然そのレベルになってないなと。むしろ中学生向け、高校生向けっていうか、ヤンキーものやバイクものが多かったりして、ちょっとこれは年齢層高いなって。これじゃあ読者増えない、小学生のオレらが入っていけないんだもんって思いながら読んでましたね。

――それは、その年代の視点でないと分からないと思います。多分、『バリバリ伝説』(注18)とか時代的にマッチしてますよね。

松山 だと思います。

注18:80年代に「週刊少年マガジン」で連載されていたしげの秀一氏によるバイクマンガ。バイク好きの中高生を中心に絶大な人気を誇った。

――僕なんかにしたら、こっちのほうがストレートに入ってくるわけですよ。でも、多分小学生からしたらバイク早えよなって思っちゃうんでしょうね。

松山 そうなんですよ、「チャンピオン」でやってた『750ライダー』(注19)も喫茶店に入り浸る青年の話じゃないですか。小学生は喫茶店に入り浸らないですから、もうあの世界観設定が分からないわけですよ。

注19:70~80年代に「週刊少年チャンピオン」で連載されていた石井いさみ氏によるバイクマンガ。主人公の高校生ライダーと仲間たちのほのぼのとした青春模様が人気を呼んだ。

ありとあらゆるマンガ誌を読みまくっていた小学生時代

――そうかあ~……。

松山 まあ、でもさすがに『タッチ』が始まったら「サンデー」がメチャメチャ売れるようになりましたね、時代が追いついてきて、どんどんいろんな作品がアニメ化されるようになって。『うる星やつら』も大きかったですよ。みんな「サンデー」を読み始めましたから。

――ホントにいろいろ読んでこられたんですね。

松山 小学生のときから、ありとあらゆる週刊マンガ、月刊マンガを読みまくってましたね。「サンデー」「マガジン」「チャンピオン」「ジャンプ」。あと月刊……昔は「月刊ジャンプ」っていうのが。今は「ジャンプSQ.」になっちゃいましたけど。あと「月刊マガジン」「月刊チャンピオン」。サンデーだけは月刊が昔はなかったんですね。今は「ゲッサン」っていうのがありますけど、昔は「サンデー増刊」っていってて増刊号だったんですよ。そこで、のちに『スプリガン』(注20)とかが始まって、大ヒット作が生まれるようになったんですけど。

注20:高校生ながら「アーカム」と呼ばれる秘密組織の特殊エージェントを務める主人公・御神苗優の活躍を描いたアクション作。原作はたかしげ宙氏、作画は皆川亮二氏。

――でも小学生じゃ、そんなに読むお金ないですよね。

立ち読みは「大人になったら絶対に恩返しします」と思っていた

松山 「ジャンプ」と同じで友達を巻き込んで買ったりしてました。「サンデー」とか「マガジン」もファンを増やして、他のグループにローテーションを組ませて。けど、全部はさすがにカバーできなかったです。なので、ホントに今も申し訳なく思ってるんですけど、小学生のときは町の書店で立ち読みしてました。昔は今みたいにヒモで縛ってなかったんで。子どもながらに分かってはいるんですよ? これは売り物だと。だから、せめて絶対に汚しちゃいけないと思いながら気をつけて読んでましたね。

――そこまで気を使われてたんですか。

松山 カンベンしてください、大人になったら絶対に恩返ししますって思いながら読んでました。だから、私は過去も含めてですけどブックオフとかに買った本を売ったことがないんです。捨てたこともないです。さすがに雑誌は処分せざるを得ないですけど、単行本とかはもう一生モノだと思ってるので。

――すごいですね。どうされているんですか?

松山 全部持ってます。1万冊以上あって、今は福岡本社に置いてます。だから、会社がライブラリーですね。あと、最近は電子と紙と両方買うようにしてます。

――電子と紙と両方!?

松山 両方買います。『キングダム』(注21)49冊は持ち歩けないじゃないですか。でも、電子だったら飛行機の中でも読めますよから。そうでしょう?

――う~ん、だけど全部はムリかな。僕も望月三起也先生(注22)が大好きで全部持ってるんですよ。さすがに持って歩けないから最近はキンドルでも買うんですけど、松山さんみたいに両方全部は持ってないです。だから、本当にすごいと思います。

松山 まあ、マンガがホントすべてでしたから。

注21:戦国時代後期の秦を舞台に天下一の将軍を目指す少年・信と、のちに始皇帝となる若き王・嬴政(えいせい)が乱世を生き抜いていく姿を描いた原泰久氏による歴史大河巨編。現在「週刊ヤングジャンプ」で好評連載中。

注22:1960年代から長きに渡って活躍したマンガ家。はみ出し者ばかりが集まった7人の特殊警官が悪党たちを叩き潰していくで「ワイルド7」はドラマ化もされるなど大ヒットとなった。そのほかの代表作は『秘密探偵JA』、『俺の新選組』など。2016年に死去。

夕方のアニメを観るために部活動を抜け出していた

――中学でもやっぱりそういったものが友だちとのコミュニケーションというか、つながるポイントになっていたんですか?

松山 その頃にアニメーションにハマったんですよ。小学校5年生のときに『機動戦士ガンダム』がテレビで放送され、そのあとガンプラブームってのがきて、クラスメイトみんながガンプラにハマったんですね。もちろん私もそうです。で、そのあとに放送された『マクロス』、『ダンバイン』、『エルガイム』、『ガリアン』、『ダグラム』(注23)……『風の谷のナウシカ』の劇場版が公開されたのも、ちょうどその頃でしたね。それで、マンガとアニメが娯楽のすべてで、当時ビデオデッキとかなかったんで走って家に帰って見てましたね。

注23:いずれも80年代に放送されていた人気ロボットアニメ。正式タイトルは『超時空要塞マクロス』、『聖戦士ダンバイン』、『重戦機エルガイム』、『機甲界ガリアン』、『太陽の牙ダグラム』。

――でないと間に合わないわけですね。

松本 そうです。地方は夕方なんですよ、アニメが。しかも、私は部活動をやってたので体操服のまま学校を抜け出して1回家に帰ってました。それで、アニメを観たらまた走って学校に戻って、さもトイレに行ってたかのようにそのまま部活に合流するという。

――部活は何をされていたんですか?

松山 バスケです。

――バスケですか。メンバーが足りないとかでバレたりしなかったんですか?

松山 子どもが多かった時代で部員も何十人っているから、ひとりふたりいなくなっても分からないし、トイレ行ってきますって言えば何も言われなかったんです。で、ダッシュで家に帰って汗だくで戻ってきて、知らん顔してまた練習してました。

でも、中学生ぐらいから周りが変わり始めたんですよ。小学校のときまでは男子も女子もマンガとアニメにみんな夢中。休み時間は『キン肉マン』とか『北斗の拳』のマネをやってたはずなのに、中学になって『聖闘士星矢』のマネをみんなしなくなったんですね。「おい、どうした?」「マンガやアニメは変わらず面白いのに、なんで興味を示さなくなったの?」っていう。で、やっぱ中学に入ると親の問題もあるんだと思いますけども、塾に行き始める人間が出てきたんです。いわゆる高校受験に向けてだと思うんですけど、みんな急に勉強をやるようになったんですね。

オタクを卒業するタイミングって…

――そうでしょうね。

松山 けど、私は塾って行ったことないんですよ。学校の授業でちゃんと学んだことを発揮すればテストで点を取ることは可能なので、なんでマンガを読む時間を削って塾に行かなきゃいけないんだっていうのが分からなくて。親からもだいぶ行けって言われたんですけども断ってました。自分の成績が低すぎて、学校の勉強じゃ不十分だから塾に行けっていうんだったら道理が分かるけど、一定の成績を保ってるのに行かなきゃいけない理由はないし、周りがみんな行ってるからっていうのは理由にならないと。それで、私はやっぱりマンガを読んだんですよ、アニメを見てたんですよ。けど、周りはどんどん卒業し始めて。しかも、今度は彼女とかセックスとかって言い出すんですよ。

――それは分かります(笑)。

松山 なんか彼女がほしいとか彼氏ほしいとか言い出して、コイツら急に色気づきやがってと。ヤンキーとかも出てきたりして、どんどんみんな中学で(マンガやアニメを)卒業していって、気がついたらクラスのほんの数人だけがいまだに好きで見てるっていう。しかも、そういう人たちはいわゆるクラスのオタクグループというヤツで、ちょっと変な目で見られてるなって。

――そこから抜けられない人たちだと。

松山 ヘタするといじめの対象というか、アイツは変だみたいな状態に。悪い目立ちかたすると、そうなるじゃないですか。なるほど、こっちばっかじゃダメなんだなって思って、そういうクラスの中での立ち位置っていうのを考えるようになったんです。部活動とか彼氏彼女の話とかもやっとかないと、これはヘンなことになるなと思って両方やるようにしたんです。だから、クラスの悪いグループとかともツルんでたし、一方でマンガやアニメもずっと変わらず見続けてました。

それで、中学の途中でファミコンブームがきたんです。1983年ですね。ファミコンが出て社会現象になって、みんなファミコン、ファミコン。誰の家に行ってもファミコン。もう、みんな完全にマンガとアニメの話をしなくなっちゃって『ゼビウス』の話、『マリオ』の話、『ドラクエ』の話ばっかりするように。でも、エンタメにみんなが夢中になるのはすごいいいことなので、これはこれでいっかあって思いながらマンガも読んで、アニメも見て、ファミコンも遊んでましたね。

ゲーム原体験を語る

――ファミコンを買われたのはいつ頃ですか。

松山 中学2年生のときです。母親が『マリオブラザーズ』(注24)を買ってくれました。『スーパー』じゃないほう、1Pと2Pが殺し合いになるヤツです(笑)。ウチは何本もゲームソフトを買ってくれる家じゃなかったんで、何年も兄弟で『マリオブラザーズ』を遊んでたんです。で、いつも最終的には殺し合いに。そこで人と一緒に遊ぶ、対戦する駆け引きの面白さっていうのを学んだんだなって今さらながら思います。だから『マリオブラザーズ』が私のゲームの原体験ですね。

注24:1983年に任天堂から発売されたアクションゲーム。ルイージが初めて登場した作品で、ふたりでの協力プレイが可能になっているのだが、互いに邪魔し合うほうが断然面白かった。

――へえ~、面白いですね。やっぱりゲームセンターも行かれてたんですか?

松山 もちろん、一歩町に出ればゲームセンターがあって。昔は不良のたまり場でしたけどね。『クレイジークライマー』(注25)とかありましたよね。2本のレバーを右、左、右、左って動かして、上に上がっていったり横に移動したりするんです。で、上からなぜか悪意を持ったオバチャンが植木鉢を落としてきたりするっていうね。よく意味が分からないゲームでしたけど、レバー2本で遊ぶっていうのがすごいなって思いました。

注25:1980年にアーケードで発売されたアクションゲーム。2本のレバーを交互に動かすことでビルをよじ登っていき、さまざまな障害を乗り越えながら最上階を目指す。

アニメを観るには、クラスを支配したほうが早い

――学級委員をやっていたって話も聞いたんですが…。

松山 やってましたね。あれは小学校4年のときです。私はさっき言ったとおり、早くウチに帰ってアニメが、観たいわけです。なのに、地域によって言い方は違うと思いますけど、学校で「帰りの会」っていうのがあって。

――いわゆるホームルームですか。

松山 そうです。でも、まとまらないんですよ、クラスが。全然、先生の言うこととか聞かないわけです。で、子どもながらに「早く終われ~」「アニメが始まる~」と。今から体育館に行って体操服に着替えて、それからトイレに行くフリをしてアニメを観に1回帰んなきゃいけないのにって思ってるんですけど、まあ~先生がまとめるのがヘタクソで。「違う、そのやり方じゃ絶対コイツら言うこと聞かない。わかってない、この人」って。もう、任せてらんないと思って、学級委員長やらせてくださいって言ったんですよ。で、立候補するヤツなんかいないから、そのまま委員長になったんです。

――自分からですか? なんでまた。

松山 アニメを見るには、自分でこのクラスを支配したほうが早いと思ったんです。それで、帰りの会の進行を私がやるようにしたんですよ。子供のことは子供が一番分かってますから。でも、いわゆる人心掌握術というか、そういうことを頑張らないと言うことを聞いてはくれないし、面白いことを言わないとみんな振り向いてもくれない。意見が通るような言い方もしないとっていうことをそこで子どもながらに学んで。結果、学級委員長を小学校4、5、6年と中学と高校の1、2、3年と計9年間つとめました。

――そんなにやられたんですか?

松山 やりました。だって、そうしたほうが早かったんだもん。アニメ見たかったんですよ(笑)。

――なんだが分かってきた気がします。最初に人をまとめることの大変さとかについておうかがいしたいと言いましたが、そういうところにルーツがあるのかもしれませんね。

松山 あるかもしれないですね。動機はアニメです、ハイ(笑)。

選択肢を自分で閉じることはしたくなかった

――高校卒業後、九州産業大に進まれたんですよね。なぜそこに行こうと思われたんですか?

松山 これは母親とも学校の先生とも話をしたんですが、高校まではちゃんとしてきたと。勉強もそうだし、受験もちゃんとやった、部活動もやった。なおかつ、心身ともに健康で。マンガやアニメも忘れずに見ていましたけどね。で、大学生ってもう大人になるわけじゃないですか。ここからは自分の人生だからオレに選ばせてくれと。それで、九州で唯一芸術学部がある大学であり、多くのマンガ家を輩出した九州産業大学って大学に行かせてくれと言ったんです。とはいえ、入ったのは芸術学部とかじゃなくて商学部商学科なんですけどね。

――そうそうそう、商学部商学科なんですよね。それはなぜですか?

松山 選択肢を自分で閉じたくなかったんですよ。芸術学部って偏見もあるかもしれないですけど、ある分野のオタクの人たちが集まってるような学部じゃないですか。そっちにいくと中学のときに目の当たりにしたように、もうそっちの人生しか歩めなくなっちゃうじゃないかと。マンガやアニメの活動は商学部に行きながらでもできますからね。それに、学部がなんであれマンモス大学の中にいれば人脈は作れますから。

それで、一般的な学部に入学したんですけど、私の時代の九産大っていうのは偏差値が低くて、ほぼ男子しかいない男子大学みたいでした。しかも、男はヤンキーばっかですよ。車もみんなシャコタンで。もう、ほんと『シャコタン☆ブキ』(注26)の世界ですよ。

注26:車高を思いきり低くした、いわゆるシャコタンを乗り回す高校生たちのナンパな青春を描く。作者は楠みちはる氏で『週刊ヤングマガジン』にて連載された。

――そういうので大学に来ちゃうんですか(笑)。

松山 そうです。車をボボボボっていわせながら学校に通ってる連中ばっかで。当時のクラスメイトとは今でも仲良くしてますけど、商学部にいた友人はぶっちゃけヤンキーグループでしたね。別にホントのヤンキーじゃないんですよ? 見た目が、ファッションが、ヤンキーなんです。だから、周りからはきっとヤンキーに見えてたろうなと思います。それで、大学4年間はアルバイトをしながら友達と海に行ったりとか、当たり前の大学生活をやる一方で、漫画研究同好会にも入ってたんです。

――そうだったんですよね。

松山 当時の漫研は、いわゆる『げんしけん』(注27)みたいなもので、マンガを描く人はほんの一握りしかいなくって、マンガが好きで入る人もいるし、アニメが好きで入る人もいるし、ゲームが好きで入る人もいるっていう。いろんなエンタメが好きな人がたむろしてるんで、1年から4年まで足すと部員だけで100人超えるような、すごくでかいサークルだったんですよ。

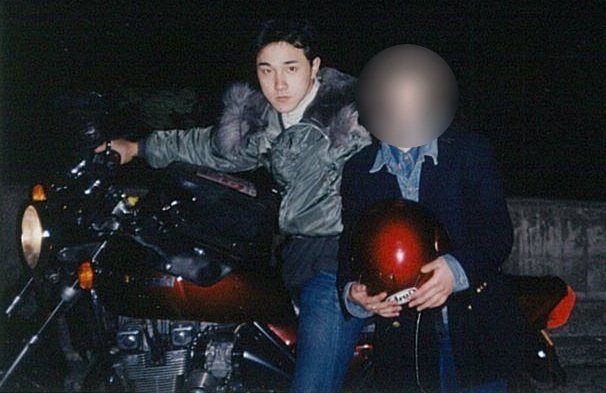

そういうわけで、日中はヤンキー連中と学校で遊んだり海行ったりバイク乗ったりとかしつつ、夕方以降は……要するに放課後ですね。放課後は部室に行って、漫研の連中とマンガを描いたりアニメを作ったり、仮面ライダーショーの練習をやったりとかってことをやって。先輩や後輩の家でゲームをやったりとかしながら夜通し遊んで飲んで、昼間はまたヤンキー連中とつるんでってことをやってたんです。

注27:大学のオタクサークルを舞台にした木尾士目氏によるコメディマンガ。マンガ、アニメ、ゲームなどをオールラウンドに楽しむ主人公たちの姿が描かれており、オタクたちの共感を呼んだ。

――すごくバランスがいいですね。

松山 欲張りだったんですね。両方やっぱ欲しかったんですよ。でも、ヤンキー連中と大学の食堂とかにいるとですね……昔の大学の食堂ってフツーにタバコが吸えたんで、喫茶店みたいにそこで何時間もいたりしたんですよ。で、ずーっとヤンキー連中とダベってると、漫研の連中が通りがかったりするわけですよ。

――それは怖がりますよね。

松山 怖がるんですけど、オタクってたまーにこう空気読まずに話しかけてくるんです。で、私に話しかけてきたんですよ。

男を上げるために栃木のホテルで43日間の泊りこみのバイト

――「松山クーン」みたいな(笑)。

松山 そうそうそう。「おう、お疲れ」「定例会何時やんなー」とか言うわけですけど、その間ヤンキー連中は凍りついているんですよ。それで、彼らが行っちゃったあと、「今の気持ち悪いのは何?」「友達なの?」みたいな。ああ、漫研の連中って話したら「そうかマツ坊、漫研入ってたね~」「え、オタクやん」みたいなことをやっぱ言われて、「いや、オタクやで~」とか答えてましたね。で、今度は漫研の連中から「ヤンキーといつも一緒にいるよね」みたいに言われるんですね。でも、どっちも楽しかったです。大学時代はとにかく自分の人生だから自分で考えて行動してましたね。アルバイトも4年間で30種類以上やりました。

――どんなアルバイトをされたんですか?

松山 ファミレスの厨房、ファミレスのホール、コンビニ、福岡の港の倉庫整理、1万トンのタンカーの製造……。

――タンカーの製造ですか?

松山 やりました。あと福岡のシティ情報誌の編集とか、なんでもやりましたね。仮面ライダーショーのアトラクションショーの着ぐるみの中とかもやりましたし。

――なぜ、そんなにいろいろやられたんですか?

松山 大学のときにバイトを始めて気づいたんですよ。最初にやったバイトがファミレスだったんですけど、人によってはそのファミレスで3年とか4年やってる。もちろん、ひとつのことをコツコツ長くやるのは素晴らしいことです。でも、この人4年間でこれしかやってないなって。

――なるほど、分かる気がします。

松山 私はアルバイトという名の社会勉強といいますか、いろんな仕事をやってお金をもらう、働くっていうことができるのは今のこの4年間だけだなと。多分、就職したらもうそんなことはできない。じゃあ、今のうちにできるだけやっておこうと。なので、もうヤケクソのようにいろいろやりましたね。栃木のホテルで43日間泊まり込みのアルバイトをやったりとか。

――栃木ですか?

松山 はい、大学3年生のときでしたけど、ヤンキーグループと話してたら、オレらハタチになるから男を上げようぜみたいなことを言いだすわけですよ、ヤンキーだから。

――分かります(笑)。

松山 じゃあ何するって話してたときにアルバイト誌が出てきて、そこに「夏休み直前リゾートアルバイト特集」みたいなことが書いてあって。男を上げるんだったら、オレらが住むこの博多から一番遠いところに行こうぜってなって、それが栃木だったんです。結果、43日間栃木のホテルに住み込みでアルバイトを男4人でやりましたね。

そんなわけなので、いつも短期のアルバイトを探してましたね。長くやれって言われるんですけど、「すみません、次があるので」って言って、いくつもアルバイトを掛け持ちしてました。夏休みはこれをやって、学校が始まったらこれをやってみたいな形で、いろいろ変えましたね。なので、いろんな仕事、いろんな現場、いろんな正社員の人、アルバイトの人、パートの人を見ることができました。

これ多分『湘爆』の影響だと思うんです。

――じゃあ、もう完全に経済的には自立してたわけですかね。

松山 大学生ってだいたいそうでしょ。自分の遊び金ぐらいは自分で稼ぐじゃないですか。私も同じように遊んでましたから。バイク乗りだったんですよ。カワサキのゼファーっていう、いわゆるZシリーズの後継機に乗ってました。レーサーレプリカのようなカウルがついているタイプよりも、ああいうむき出しのエンジンが見えてるネイキッドバイクが好きで。これ多分『湘爆』の影響だと思うんです。『湘南爆走族』(注28)ですね。

注28:暴走族「湘南爆走族」に所属する5人組の青春模様をときにコミカルに、ときにシリアスに描いた人気マンガ。作者は吉田聡氏。

――分かりますよ。それはノーマルで乗ってたんですか?

松山 ええっとまあ……マフラーと集合管をちょっとイジってました(笑)。ちょこっとだけですよ? 人に迷惑をかけるタイプではなかったので。

――ホントですかあ? ちょっと話は変わりますけど、九州の成人式がよくニュースになるじゃないですか。ああいう感じって昔からなんですか?

松山 いや、そんなことないです。我々のときはみんなお行儀よかったですよ。多分、少年法がどうとかって言い出してからじゃないかなって思いますね(ニュースになるほど騒ぎ出す人が出てきたのは)。我々のときって、悪いことすれば殴られる時代でしたから。

――そうでしたね。

松山 体罰は教育でしたから。自分自身もそうでしたけど、殴られる側もこっちが悪いんだから殴られて当たり前だって思ってましたし。それで、受ける側がヘンな避け方して耳に当たって鼓膜が破れたりとかいうのもありましたけど、鼓膜が破れるくらい大したことないじゃないですか、どうせ治るんだから。なんで、それが新聞沙汰になるんだっていう。まあ、親はたまったもんじゃないから訴えたんでしょうけど、我々はそういうのが当たり前の時代でしたから。

――そうですよね。すみません、話を戻します。そのあとなんですけどコンクリート業界のヤマウさん(株式会社ヤマウ)に入られたわけですよね。

送別会をやって送り出した先輩たちが戻ってきた理由

松山 ええ、コンクリート業界です。

――それはなぜだったんでしょうか。お父様が建築関係のお仕事をしていたということでしたが、それに関係が?

松山 それはないです。全然関係ないです。

――では、なぜそこを選ばれたんですか。

松山 大学4年間の中でマンガ家デビューしたりアニメーターになったり、それこそゲーム会社に就職したりとか、大学を中退して上京して夢を追っかける人間が何人もいたんですよ。才能のある学生が多かったでですから。で、いろんな人間がそうやって巣立っていくんですけど、不思議とその多くが半年から1年以内にやめて帰ってくるんですよ。

あれだけみんなで送別会やってね、アパートまで引き払って東京に行ったはずなのに、なんとかって先輩を駅前で見たぜ、みたいなことが起きるんです。不思議とそういう人は、同じ部屋を借りるみたいで引き払ったはずのアパートにまたいるんですよ。

それで、「どうしたんスか、天下取ったるみたいなノリやったやないすか」って言ったら、「いや、あの業界おかしい」とか「このままだったら殺される」とかって。当時はまだ「ブラック」っていう言葉がなかったですからね。とにかく、あの業界はヤベーみたいな。それが、ひとりとかふたりだったら、ああそういうこともあるんだなあですむんですけど。

――たまたまこの人はそうだったと。

松山 そうそう。ソイツはそうだったんやなと思いますけど、けっこうな数いたんですよ。先輩も同期も後輩も行っては帰ってきて、行っては帰ってきてなんで、これは業界が確かにおかしいんだなって思うようになったんです。でも、一方で「本当にそうか?」って思うところもあって。帰ってきた人たちが、みんな口をそろえてゲーム業界は非常識だとか、マンガ・アニメ業界はえげつないとか言うんですけど、非常識も何もアナタたち就職したことないんだから常識知らないじゃんと。どんな目にあったか分からんけど、それはアナタがモノを知らないだけなんじゃないのかと。

私は子どものときからマンガ家になりたいと思ってましたけど、大人になってマンガを描くことがすべてじゃないなと思い始めてたんですね。自分が編集になって、マンガ家さんと一緒に作品を世の中に送り出す。これも、ものづくりだっていうようにやりたいことが増えたんです。アニメも作ってみたいとか、あとバラエティ番組。制作会社を立ち上げて、バラエティ番組を作るっていうのも、ひとつの手やなと。大人になってバラエティ番組とかテレビドラマとか見てると、気づき始めるんですよ。これはフジテレビの社員が作ってるんじゃないなと。エンドロールに書かれている、この制作会社が作ってるんだなっていうことに。

――なるほど~。

松山 で、「そーたに」(注29)って書いてあるけど、この人誰だとか、構成作家って仕事はなんなんだとか、だんだん疑問を持つようになってきたんですね。アニメのエンドロールとかも見てて原画は分かる、動画も分かる、色彩設計も分かる。でも、あるときから第一原画、第二原画っていう項目が出始めて第二原画ってなんだと。そこで、アニメ業界がちょっと変わってきたなっていうことに気づき始めたんですね。

注29:『電波少年』『ウリナリ』『ぷらちなロンドンブーツ』など、数々の人気バラエティ番組を手がけた放送作家。

――そこで分かっちゃっうんですか。

松山 「ジャンプ」の巻末と一緒です。アニメが好きだったら、作品が好きだったら、まず誰が声をやってるとかに目がいくじゃないですか。で、次は監督にいって、その次はスタジオにっていうように、そこにある情報に興味を持つようになるんですね。どういう人たちの活躍で、自分が大好きなこのアニメはできてるのか。テレビを見てても、ドラマとバラエティは出てくるスタッフの種類がぜんぜん違うわけです。同じ衣装協力って書かれてても項目も会社名も数も違うし。この違いはなんだってやっぱり思うわけですよ。で、芸人さんはさては私服だなとか、そういうことに気づき始めるわけですね。

――よく気がつくなあ。

どうにもならない相手と仕事をしようと思ってコンクリート業界へ

松山 そういうのを見るにつけ、だんだん業界がこうぼんやりと見えてきて。けど、私はまだ世の中を知らない子供ですから、このまま業界に飛び込んでも、多分その先輩たちと同じことを感じるんじゃないかなと。だって、判断つかないですよ、常識を知らないんだから。なので、ちょっと遠回りしようと。仕事ってここから先はいくら自分自身が、チームが、会社が努力しても越えられない壁って必ずあるじゃないですか。その境界線はどこだっていうのをちゃんと学びたかったんですよ。なので、なるだけ固い仕事をしようと、どうにもならない相手と仕事をしようと思って。それで、国の公共工事を請け負っているコンクリートメーカーに就職したんですね。

――固いですもんね。カチカチですよね。

松山 カッタい仕事ですよ。行政相手ですから。

――そうですか。いやでも、そうやって考えられるのってすごいなあ。

松山 コンクリート会社って建設業界なので、福岡や関西のいろいろな現場で仕事をしましたけど楽しかったですよ。後半の2年半は大阪にいて大阪ドームの建設とかもやりましたけど、自分が手掛けた現場で設計の段階から入札が行われ、ゼネコンが落札し、そのゼネコンに今度は材料を売るわけですよ。で、ゼネコンさんが工事をやるわけですが、工期の前半と中盤と後半で納品するものが違うんですね。前半は建てつけをやって、後半は上物が乗っかるので渡すものも全然違うわけです。

それで、1年とか工期がありますけど、だんだんできていくのが分かるわけです。で、完成して一般開放された公園とかを通りがかったときに車を横付けしてこう見てると、ベビーカーをひいたお母さんとかが子ども遊ばせてるんですよ。これもひとつのプレイヤーじゃないですか。これもものづくりやなあと。お客さんがいる、ユーザーがいる、それを設計して提供する。これはこれでオモロイなあと思って。結局、3年半ぐらいその会社にいましたけど、まあ楽しかったですね。全然違う業界に行ったつもりだったんですけど、全然違うことねえなあって思いましたね。

「ゲーム会社かあ、全然考えていなかったなあ」

――使ってもらえることイコール感謝されてるって思えるかどうかですよね。でも、そのあとにお友達が立ち上げた会社に合流するわけじゃないですか。

松山 大阪でドームを造ってるときに連絡をもらったんですよね。最初が94年でした。プレイステーションとセガサターンが出た年ですね。ちょうどその頃にソニーの「ゲームやろうぜ!」(注30)っていう施策がスタートしたんです。あの時代って、『トバル№1』(注31)とか『ブシドーブレード』(注32)とか。いろんな独立起業組がいきなりデビューして、そういったものをソニーが施策として応援してたじゃないですか。われわれもそのタイミングで独立しようぜって。

私の大学時代の漫研の同級生がタイトーのアーケードを作っているチームにいたんですよ。その頃、タイトーはプレステとの互換ボードでビデオゲームを作ってて、『サイキックフォース』(注33)と『レイストーム』(注34)を作ったメンバーだったんですね。で、当時ソイツは東京にいて私は大阪で、今みたいに携帯とかなかったのでテレホーダイっていうサービスを利用して……。

注30:SCE(現SIE)が新たなクリエイターの発掘を目的に実施したクリエイターオーディション。1995年から1999年にかけて行われた。

注31:1996年にスクウェア(当時)から発売されたドリームファクトリー開発の3D対戦格闘ゲーム。『ファイナルファンタジーVII』の体験版が同梱されたこともあってスマッシュヒットとなった。

注32:日本刀を駆使して戦う1997年発売のスクウェア(当時)の対戦格闘ゲーム。開発元はライトウェイト。

注33:タイトーから発売された超能力をテーマにした3D対戦格闘ゲーム。アニメテイストのキャラクターや独特の世界観などが話題になった。

注34:1996年に発売されたタイトーの縦シューティングゲームで「レイ」シリーズ3部作の2作目にあたる。現在、スマホ版がiOS、Androidで配信中。

――ありましたね(笑)。

松山 遠距離通話ってメチャメチャ高かったですけど、23時以降安くなる仕組みがありましたよね。それを利用して独身同士で夜な夜な、ああでもないこうでもないってよく話してたんですけど、あるときその同級生から「独立しようと思うから一緒にやらんか」って言われたんです。で、「ゲーム会社かあ、全然考えていなかったなあ」と思って。

――考えてなかったですか。

松山 なかったですね。もちろん、ファミコンブームがあったんでゲームは人並みにやってはいました。世の中に出て、それなりに存在感があったものはひと通り。『ドラクエ』も『FF』も全部やりましたし、『ストリートファイターII』も『餓狼伝説』も『ザ・キング・オブ・ファイターズ』もハマってました。でも、パソコンに触ったことないし、パソコンに関する基礎知識もまったくなかったですから。それで、「ゲームかあ」となったんですけど、友人がせっかく誘ってくれてるわけですから、ちゃんと真剣に考えようと思ったんです。

で、コンクリート業界の営業をやるかたわら、大阪の図書館とかに行ってゲーム業界やコンピューターの歴史に関する本とか探して、そもそもこの業界っていつからあるんだっていうことを調べ始めたわけです。

もちろん、クラスで流行ってたものとかの記憶はあります。けど、それはあくまで福岡という地方のクラスの話であって、世の中の人が必ずしもそうだったとは限らないっていうことに、調べてみたらほどなく気づくわけですよ。たとえば、ウチのクラスでは当時ハドソンから出た『迷宮組曲』(注35)っていうゲームがめっちゃ流行ってたんですよ。

注35:捕らわれの王女を救うべく迷宮の謎を解き明かしていく、1986年にファミコン向けに発売されたハドソンの横スクロールアクションゲーム。現在、任天堂のバーチャルコンソールで配信中。

ゲーム業界の歴史の浅さにビックリした

――ありましたねえ。

松山 『迷宮組曲』は今ではありえないですけど、セーブ機能が付いていないゲームだったんです。クリアするには一発で最終面までいかなきゃいけなかったんですけど、それをクリアできるほどハマってたんですよ。でも、実際に歴史をひも解いてみると『迷宮組曲』はそんなにヒットしてなくて、世の中的には全然なわけです。

そこで自分のクラスで流行っていたものがすべてじゃないんだなっていうことに気づいたわけです。これは答え合わせをちゃんとしないとと思って、日本のゲーム業界やアメリカのコンピューターゲームの歴史、アタリショック(注36)や『PONG(ポン)』(注37)までさかのぼって、ひととおり業界の歴史をおさらいしてみたんですね。で、わかったことはこの業界はビックリするほど歴史が浅いっていうこと。

注36:80年代にアタリ社が質の低いゲームを乱発したことにより、北米の家庭用ゲーム業界が崩壊したとされる事件。

注37:ネットを挟んでラケットを上下に動かしてボールを打ち合う。1972年にアタリが開発したテレビゲームの元祖的存在。

――確かにそうです。

松山 ファミコン誕生からたかだか10数年しか経ってなかったんですよ、今だって30数年ですけど「短いな~!」って。で、それ以前のコンピューターゲームの歴史なんてないようなもんなんです。アタリショックがあったとはいえ、それもファミコンほどじゃない。本当の意味でのゲームのブームっていうのはファミコンからなんだっていうことが分かったわけです。

で、私もずっと任天堂の天下が続くと思ってたんですが、あるとき「少年ジャンプ」の巻頭ポスターに「『ファイナルファンタジー』最新作、『FF7』はプレイステーション」って書いてあって、カメラがズームでそのまんまミッドガルに突入するカットが、クラウドのイラストと一緒に載ってたんですね。その「ジャンプ」を見た瞬間に任天堂の時代が終わるんだ、これからはプレステなんだって確信したんです。

――すげえ~(感心)。

松山 なので、ビデオゲームっていうのは歴史が浅い。そして速度が速い。ずっとこのまんま変わらないって思ってたものが変わると。プレイステーションの時代がくるなんて、当時は誰も思わなかったじゃないですか。

ゲームの中で映画ができるってことじゃないですか

――当時はそうでしたね。

松山 そのあともいろいろ転換期があって、PS2の頃は思いもしなかったですけど、今となってはオンラインに繋がること当たり前でしょ? 2Dのドットから3Dになった転換期、3Dにオンラインが加わった新しい転換期、そして今のスマホ。こうやって大きい転換期があるってことは、今から始めてもみんな一線横並びなんですよ。だったら今からやっても追いつけるし、追い抜けるなって。当時はプレイステーションが始まったばっかで、みんな同じように3Dを勉強し始めたところだったんで、だったらやっていけるなと。

もうひとつ、私は子供のときからマンガ、アニメ、映画、バラエティ番組が好きで、あれもやりたい、これもやりたいと思ってたんですが、プレイステーション以降のゲーム機って、私にとっては総合エンターテインメントに見えたんですね。これだったら自分がやりたいって思ってたことが全部できると。カメラが3D空間の中に入って回るって映画じゃん、これって。自分でセットと役者とカメラを作れるって、これもうゲームの中で映画ができるってことじゃないですか。

――そうです、はい。

松山 なんでも全部できるじゃんって。じゃあ、もうオレ一生これでいいやって、その時に思ったんです。それで、友人に返事して「一生懸命やろうぜ、世界中驚かせようぜ」と。「みんな横並びやから努力で逆転できるよ、努力だけは誰にも負けないから一緒にやろう」って言ったんです。で、コンピューターを触ったことがない私と残りの9人が元タイトーのメンバー、みんなゲーム経験者ですよ。それで、10人で会社を立ち上げたのが1996年の2月の出来事ですね。

情熱と体力だけはあったので、ないお金を埋めることができた

――でも、よくやってこれましたよね。なんでかっていうと、たとえばさっき言った『トバルNo.1』のドリームファクトリーも『ブシドーブレード』を作ったライトウェイトもスクウェアのお金が入ってますけど、松山さんたちは完全なインディペンデントでしょ?

松山 まあ、当時私は25歳で同級生もそうでしたし、他のみんなも20代中盤で若かったですから。情熱と体力だけはあったので、ないお金を埋めることができたんですよ。実際に会社を立ち上げてから、企画作って契約して仕事がスタートするまで半年間無給でしたから。しかも、そのときの私の預金は15万円です。6カ月15万円で人って生きていけるんだなって思いましたよ。

半年間『Z弁当』だけで暮らした日々

――確か、『Z弁当』でしたか?

松山 そう、『Z弁当』。半年間毎日同じモンを食ってました。それで6カ月ですから月2万5千円ぐらいですかね。

注 39:『Z弁当』タッパに敷き詰めた白米の上から鰹節を振り掛けて最後に醤油でZと書くお弁当のこと。半年間毎食これを食べていたという。

――よく、やれましたね。

松山 楽勝でしたよ。それよりも早く仕事がしたい、オモロイもんを作って世の中を驚かせたいっていうワクワクのほうが上で。そこは正直、今も変わってないですね。

で、会社作って、仕事ができる喜びと、モノが作れるっていう喜びを知るチャンスを最初に与えてくれたのがバンダイさんで。『テイルコンチェルト』(注38)っていう作品をプレイステーションで作らせていただいたんです。ただ、私自身はパソコンのこと、ゲーム業界のこと、ゲーム作りのこと、グラフィックのこと、すべてをゼロから学ばなきゃいけなかったんで。ホントに人の3倍……2倍やる覚悟はあったんですけど、2倍じゃ足りなくて3倍やるしかなかったんですけどね。なので、最初の4年間は会社に住んでました。まあ、あの時代はみんなわりとそうだったと思うんですけど。

注38:犬のおまわりさんとなってロボットに乗り込み、3D世界を冒険していくファンタジーテイストのアクションゲーム。1998年にプレイステーション用としてバンダイから発売された。

――そういう時代でしたね。

松山 はい、それでなんとかなってた時代なんですよ。当時のテクスチャは16色で1個はヌキの色で使うから、実質使えるのは15色だったじゃないですか。その15色で『メタルギア・ソリッド』だって作られてたんですよ。『ファイナルファンタジー』だってそうです。

――そうなんですよねえ。じゃあ、当時の社長がやめるって言ったときは相当ショックだったんじゃないですか?

松山 う~ん、でも、やめるとは言われてないですからね。ある日突然いなくなったんで。なぜか社長が来なくなって結果失踪と。もちろん、大騒ぎでしたけどね。4年間やってきて『テイルコンチェルト』、『サイレントボマー』(注39)を作って、これから『.hack』(注40)をやるっていうタイミングで。それで、当時残ったスタッフと話をしたんですけど、そのときはもう自分の中で答えがでてましたね。

注40:爆弾を設置して起爆し、連鎖などを起こして敵や障害物などを破壊していく爆破アクションゲーム。1999年にバンダイよりプレイステーション向けに発売された。現在、PlayStation Storeのゲームアーカイブにて配信中。

注41:オンラインゲーム「The World」という仮想世界を舞台にしたシリーズ作。2002年6月から2003年4月にかけて「感染拡大」「悪性変異」「浸食汚染」「絶対包囲」の全4作が発売された。

――やろうと。

松山 はい。当時のサイバーコネクトのメンバーって、みんな業界では私より先輩で、能力もありましたけど、やっぱりあの時代のクリエイターだったんですよ。朝来ない、不規則、徹夜もしたりしなかったり。で、今日はラーメンを食べにいくから会社には行かないって突然言い出す。しかも、他のスタッフを連れて、わざわざ隣の県まで車で行っちゃうわけです。「何やってんだ。仕事じゃないの、これは?」って思ってたんですけど、当時のクリエイティブって結果が出てればよかったんですね。

――確かにそうですね。

松山 どうせ後半になったら死ぬ思いするんだから、今のうちからそんなうるさく言わなくてもいいじゃんみたいな。普段から不眠不休でやってんだからカタいこと言うな、のびのびやらないといいものは作れないと。それで、もうニワトリが先か、タマゴが先状態になってたんです。夜遅くまで働くから朝起きれなくなるのか、朝来ないから夜遅くまで働くことになるのか。そもそも自堕落な人間がゲーム業界を目指してしまうのか、ゲーム業界にいると自堕落になってしまうのか、もう分からんと。

ゲームを作るには全員がそろっている時間を増やすしかない

――そうですよね。そういうスパイラルに入りますよね。

松山 でも、はっきりしていることはひとつだけあって、ゲーム制作はひとりじゃできない。私ひとりが会社に泊まり込みでやっても限界があるんですよ。結局、ゲーム制作ってチームワークで、全員で力を合わせないと形にできない。ひとりでやれることってたかがしれてる。てことは、全員がそろってる時間を増やすしかないんですよ。

だから、フレックスとかコアタイムとかじゃなくて、必ずこの時間からこの時間までは全員がいるっていうスタイルにしないと勝てないなと。誰かが誰かの尻ぬぐいをしてるようだと、いつかやれなくなる。あと、4年間見てて分かったんですけど、みんな言い訳が多い。

確かに、自分たちは10人しかいない。スクウェア(現スクウェア・エニックス)は100人で『ファイナルファンタジータクティス』を作ってる。で、みんな『ファイナルファンタジータクティス』がすげえ、欲しいって言ってるんですけども、そこでも違和感があるわけですよ。自分たちが「すげえ」「欲しい」っていうものをなんで作んないのと。

――自分たちで作ればいいじゃんと。

松山 そう。こんなのが好きなんだったらやろうよって言うと、「いや、僕らは10人しかいないから」「できないことをやったってダメだよ」「僕らは僕らなりにできることをコツコツやるだけ」「いいものさえ作れば結果はあとからついてくる」って。これが周りのスタッフ、そして当時の社長の口ぐせだったんですね。私はもうホント、心の底から「甘い!」と。

スクウェアが100人で作ったものも、ウチが10人で作ったものも、売り場に行けばどっちも同じ5800円で売ってるぞと。10人で作ってんだから仕方がない、こっち買おうぜとは誰も言ってくれない。オレだって100人で作ったスクウェアの5800円のヤツを買うよ、みんなだってそうでしょって。10人じゃできないっていうんだったら人数増やせばいいじゃんって言うと、前の社長は「人数を増やしたら、その増やした人間を養うために、やりたくないこともやらなきゃいけなくなる」「そういう会社にしたくない、やりたいことを小規模ながらもワガママにできる会社のままがいい」って。お前ふざんけなよ! それってなんにもしねえって言ってるのも一緒だろう。じゃあ、いつ逆転するんだよっていう。

今後はオレのことを「松山君」と呼ぶの禁止

――そのとおりですね。

松山 そういう議論はけっこうやったんですけども、当時のスタッフはみんな「まあまあ、コツコツやっていきましょう」と。けど、今のままだと働き方も変わらないし、逆転できる気がしなかったんですね。なので、社長がいなくなって、会社が転換を迎えたときにスタッフに話して、オレに社長をやらせてくれと。で、オレが社長をやる以上は責任の所在はハッキリさせる。その代わり、オレが王様だ、と。すべての物事はオレが決める代わりに責任は取るので、全員オレの言うことを聞いてくれって言ったんです。

あと、今後はオレのことを「松山君」と呼ぶの禁止。オレのことは「社長」と呼べと。そして、みんなのことは今までは先輩なんで「さん」付けで呼んでましたけども、今も尊敬してますけども、これからは呼び捨てにするって言いました。そうじゃないと、これから入ってくるスタッフに対して示しがつかないから。

これからは分っかりやすい会社にする。みんなの力をオレが150パーセント、200パーセント発揮させてみせるから死ぬ気でついてきてくれ、言うこと聞いてくれと。その代わり、絶対に歌って踊れるデベロッパーにしてみせるし、みんなを金持ちにしてみせる、という話をして「サイバーコネクトツー」がスタートしたのが2001年の話ですね。

――すごいなあ~。でも、抵抗もあったんじゃないですか?

松山 ありましたよ。その時点ではみんなリーダーシップ取ってるのが松山君だから、松山君が代表をやるのがいいよねって認めてはくれたんですけど、そのあといろいろ。やっぱり朝9時に来なきゃいけないのは、いくらなんでも横暴すぎるとか。「なんでこんなに朝早く来なきゃいけないんだ」「10時じゃダメなのか」「9時じゃなきゃいけない理由を説明してくれ」って先輩とかが口ごたえをしてきたんですね。

で、その時に言ったんですけど、大人がなんでも答えてくれると思うなよと。なんで、いちいち理由を説明しなきゃいけないんだ。オレが代表でオレが9時って言ってんだから9時だと。でも、まだ納得しないから、今度は「分かった、じゃあ8時にしよう」って。「オレの前職のコンクリート会社は役所が8時半に開くから8時出社で、福岡の多くの企業もそうだから8時にしようか。いい? 決めるよ?」って話したら9時でいいですって。

――ハハハハハハハ(爆笑)。

松山 じゃあ9時出社で、2度と文句言うなって話をして。結局、どこかで線を引くしかないんですよ。ホントは理由もあるんですよ? 9時に出社すれば1時間だけアメリカとコミュニケーションが取れるんですよ。アメリカって17時(日本時間で10時)になると、みんな帰っちゃうじゃないですか。

――ええ、ええ、そうですね。

松山 当時は国際電話でしたけど10時過ぎるともう電話してもいないんですよ、バンダイアメリカの人々は。でも、9時に来たら当日にバンダイアメリカとコミュニケーションを取ったうえで朝が始められる。ただ、そんな理由をわざわざね……当時はまだそうでもなかったですけど、今はすぐ理由を説明してくださいみたいなことを言うじゃないですか。そういう時代というか、世の中がどんどんそうなってきてますよね。

でも、私はなんでそうなってるのか自分で考えろって教わってきたので。聞くのって楽ですけど、そうなると言われたことしかできない人間になっていって、気づきが生まれないんですね。だから、極力自分自身で考えてもらうように。もちろん、理由を説明しないと分かってもらえないときにはしますが、自分で考えてほしいときには説明しないですし、そういうやり方でサイバーコネクトツーを分かりやすい会社にしてきましたね。

とくに最初の10年はサイバーコネクトツーっていう会社を世の中に知ってもらうために私がチームの矢面に立つようにして。売れる商品っていうのは作り手の顔が見えるんですよ。たとえば『スターウォーズ』にしても作っている監督の顔が思い浮かぶじゃないですか。ジブリ作品も北野武さんの映画もそうでしょ? どこの誰か分からない秘密の制作チームが作ったものが、作品力だけで売れるのってレアケースなんです。

これから先は選ばれる作り手にならなきゃいけない

――奇跡みたいなもんですよね。

松山 そうですよね。なので、これから先は選ばれる作り手にならなきゃいけないっていう。当時はゲーム業界が映画産業を追い抜く勢いで広がりを見せ始めた時代で、いずれそうなるから、オレらもそうなるんだって。でも、前の社長はウチらは裏方だと。スタッフも作り手は作品で語るべきだ、なんで顔を見せなきゃいけない、インタビューとかも受けたくない、写真も「ファミ通」には載せたくないとか、とにかくイヤだイヤだの言い訳が多かったんですよ。

仕事を取るときも、今まで我々はこういう作品作ってきました、メンバーのメンツはこうですっていう書類を作らないとダメじゃないですか。それで、会社を作って1、2年の頃ですけど、そういうのを用意するから前職のタイトーではこういう仕事をしていましたっていうのを書いてって言ったんです。そうしたら、前の職場の実績を次の仕事のウリにしたくないみたいなことを言って白紙で出してきたヤツがいたんですよ。仕事ナメんなよ、ですよ。じゃあお前はなんなんだ、まだ世界中の誰からも期待されていない、何者でもないんだぞと。人生のすべてを武器にしろよと。で、オレが責任者だから、やってくれって言って書かせたんです。

だってそうでしょう? 得体の知れない福岡でできたばかりの会社に誰が何億も投資するんですか。「頑張ります」ってみんな言うけど、それだけで誰が信用します? 信用っていうのは覚悟と力を示してナンボですよ。覚悟と力がないヤツは何もないのと一緒です。で、そうやって始めて、結果私が代表になってからですけど『.hack』、『ナルト』、そして『ジョジョ』があって、まあ現在にいたると。

少なくともむこう10年ご一緒させてください

――いわゆるIP路線とオリジナル路線のバランスがすごくいいと僕は思うんですけど、今後はどのようにしたいとお考えですか?

松山 両方やります。「サイバーさんてキャラクターゲーム得意ですよね」とか、よく言われるんですけど、ウチがお預かりしている案件って『ナルト』と『ジョジョ』しかないんですよ。あとは全部オリジナルなんです。恐らく『ナルト』と『ジョジョ』のインパクトが強いから、そういう印象になるんでしょうね。

――存在感強いですからね。

松山 じつは『ナルト』も『ジョジョ』もそうですけど、(IPを)お預かりするときに決めていることがあるんです。お預かりする以上は、少なくともむこう10年ご一緒させてくださいと。我々はそのつもりで作ります。1回やって売れるかどうか試して、ダメだったら他のことをやりましょうとはまったく思ってませんし、そんな作品は作りたくもないし、何より作家先生とその作品のファンに失礼ですよと。

売れるかどうか分からないけどやってみましょう、売れたらもうけもんみたいな仕事はやめましょうと。『ナルト』は足かけ17年ぐらいやってますから、『ナルト』みたいなゲームを作ってくださいみたいな形で言われることがすごい多いんですけども、そういうのはだいたいお断りしてますね。

――そうでしょうね。

松山 最近はSNSなんかで繋がりやすい時代なので、作家先生ご本人から御指名いただくケースもあります。ですが、本当に申し訳ないですけども、この作品がむこう10年愛される作品になれるとは正直思わないです。なので、ご一緒できないですっていうこともあります。でも、やる以上は命懸けで、10年絶対一緒にやりましょうって。

育ててくれたのは「少年ジャンプ」でしょ?

――熱いですね~。僕の黒川塾に出ていただいたときもそうでしたけど、松山さんはホントに真面目ですね。

松山 ハハハハ、ありがとうございます。

――素晴らしいくらい義理人情があって、人として生き方がまっとうだと思う。

松山 ね、育ててくれたのは「少年ジャンプ」でしょ?

――努力とか友情のカタマリですよね。(サイバーコネクトツーが)キャラクターゲームが多く見えるのは、きっと松山さん自身がキャラクターだからですよ。なんかね、ウソがないんです。僕はそんな気がします。

松山 いやいや……オリジナルのほうで話させてもらうと、これからの10年の戦い方っていうものを今年の2月1日に新たに発表させてもらってます。今のゲーム開発って1タイトル作るのに2年から3年かかるじゃないですか。

――かかりますね。

松山 でも、PS2の頃って1年で1本作れてましたよね。なので、30代になる頃には10タイトルぐらい手がけていて、だいたい開発の全貌がもう分かってる。で、キャリアアップとして、そろそろディレクターやってみるかっていう、そういう目がでてくる時代だったじゃないですか。だけど、今って開発するものが巨大でフタケタ億以上のお金を使って、3年かけて作る。さらに、オープンワールドとかっていってると、役割分担がすごく細かくなって、ウチもピーク時は1チーム100人以上になるんです。そうなると、その2年から3年の間、広~~い大陸の端からずっと木を植えてましたっていうヤツが。

――ああ~分かります。

松山 役割だからしょうがないですよ? けど、そういうヤツが20代終わって30代になったときに、手がけてきたタイトルがいいとこ2.5本とかなんですよ。しかも、やってきた内容はそのタイトルの一部だけだから、開発の全貌が分からないわけです。でも、若手からすると30歳を超えてる人ってやっぱベテランじゃないですか。で、これってどうしたらいいんですかって聞いたら、「ごめん、オレは木しか植えてないから分からん、ゲーム全体のことはあの人に聞いて」って感じで、頼りになる先輩とならない先輩っていうのが、すごく如実に出てきて。実際、今「ファミ通」を見てても20代、30代のニューヒーローがほぼいないんですよ。

ゲーム業界はそういう成長が遅くなってしまっている

――いないですね。けっこうロートル化してます。

松山 ほかの会社も30歳前後でディレクターをやってるヤツがまずいなくて、みんなアラフォー。40歳前後になって初めて「そろそろディレクターやってみる?」って。40代って一般企業だと部長職ですよ。部を預かるマネージャーですよ。なのに、どんどんゲーム業界はそういう成長が遅くなってしまっているんですね。

でも、これは今のモノの作り方だと仕方がないんですよ。世界が期待してるのはそういう重厚長大な、なんでもできる万能なゲームなんですから。なので、ウチも今まで受託で大きいタイトルをやってきましたし、これから先も作り続けていきます。メーカーのみなさんと仲良くしていきます。

ですが、一方で今回発表したように自社パブリッシングのものも、若いスタッフで小規模短期間で開発していきますと。で、ダウンロード専売でワールドワイド同発、スーパーマルチでやりますと。PS4もXbox OneもNintendo SwitchもSteamも。今はパッケージがすべてじゃなくなりましたからね。ダウンロードで、ワールドワイド同発でやれるんですよ。

――できますよね。

松山 今回、3作発表させてもらったんですけど、これらに関しては1年から1年半でリリースします。その代わり、受託でやってるような大型タイトルと違って万能じゃないですよ。100時間も遊べないです。多分、根詰めて遊べば4時間半ぐらいでクリアしちゃうかもしれないですね。けど、私の思っている娯楽ってそういうもんなんですよ。この時代、100時間のゲームは確かにそれさえ持ってればずっと遊べるし、楽しい。そういう商品もいいんですけども、私が好きな娯楽って忙しい時間の中、たまの週末にゲームやるかって言って始めて。それで、4時間半後にはエンディングが流れてて「ああ、おもろかったあ~」「短かいけど楽しかった~、よし、次!」みたいな。映画と同じような感覚で遊びたいんです。

――それ、すごく分かります。

松山 その代わり、安く提供します。2000円とか2500円ぐらいで遊べるような。今、世界はインディーゲームがきているじゃないですか。けど、日本はなかなかそれをみんなやろうとしない。すぐスマホばっかいくじゃないですか。ウチは今、スマホを1個もやってないので。全部プレイステーション4、家庭用ゲームの会社でやっています。

そして、これからサイバーコネクトツーの新しい挑戦として、いわゆる受託の大型タイトルはもちろん同時に3つぐらい回しますけど、さらにワールドワイド、スーパーマルチの小規模短期間開発の自社パブリッシングタイトルをやっていきますと。大型タイトルとは違って1個の味しかしないキャンディだと思います。でも、その方向にだけは尖ってます。エグいほどエッジが利いてます。テーマは「復讐」で、私は復讐三部作って呼んでるんですけど。

目的が明確だから、復讐劇が大好きなんです

――なんでまた「復讐」なんですか(笑)。

松山 私が好きな物語だからです。復讐劇が大好きなんです。目的が明確じゃないですか。そして、復讐って禁忌ですよ。本当はやっちゃいけないことじゃないですか。だからこそ空想科学世界、絵空事の中でぐらい、その復讐を果たさせてあげましょうよということで、全然テイストの違う「復讐」をテーマにした三部作を今回発表させてもらったんです。

――なるほど、面白いですね。カナダにスタジオを作ったのはそうした新しい動きに関係があるんですか?

松山 カナダのスタジオはサイバーコネクトツーが、世界のクリエイターたちと一緒にモノを作っていくための衛星拠点を作ろうってことで、昨年2017年6月にオープンしました。私は世界中で、たとえばGDC(注41)とかで有名なタイトルを作っている、現地のいろんな開発者たちと会ってます。そのときに、あなたたちは何がきっかけでゲームクリエイターになろうと思ったのって聞くと、子供のときに遊んだゲームがやっぱ忘れられなくて、そういうのを作りたくてなったんだと。じゃあ、子供のときに遊んだゲームはって聞くと『ファイアーエムブレム』、『ファイナルファンタジー』、『幻想水滸伝』……日本産のゲームばっかりやないかと。

注41:毎年アメリカで開催されている世界最大のゲーム開発者会議。正式名称は「Game Developers Conference」。

――おお~。

松山 それで、あなたは今何をやってるのって聞くと、人殺しのゲームを作ってますって。本当にやりたかったのはそれですかと。本当に作りたいのは子供のときに遊んだあの冒険世界なんじゃないの? そういうのが作りたくて業界に入ったってんだったら、ウチに来いよって。死ぬほど厨二病満載の空想科学世界が待ってるから、一緒にやろうぜっていうことで海外にスタジオを作ろうと思ったんです。で、どこにしようかなあって世界中をいろいろ回ったんですけど、今から4年ぐらい前に、ここだと思って決めたのがモントリオールだったんです。(残念ながら2023年7月をもって閉鎖予定)

国を挙げてゲーム会社をしている都市モントリオール

――モントリオールの何がよかったんですか?

松山 国がゲーム会社を支援してるんです。だから、世界中の開発者がモントリオールを目指していてゲーム開発者人口がこの10年で10倍、1万5千人以上になったんですよ。UBIソフトなんかフランス本国からスタッフを送り込んでます。UBIソフトだけで3千人を超えていますよ。なのに、そこに日本の企業は1社もない。スクウェア・エニックスがアイドスを買って法人で持ってますけど、それは進出と言えるかというとちょっと違いますからね

――――そんなにいるんですか、すごいですね。御社にもすでにけっこう来ているんですか?

松山 半年で14人になって来週から15人目が入ります。50席用意してますから毎週毎月面接をやってますよ。で、これは今後のウチの計画なんですけど、さきほど言った新しいプロジェクトの発表とともに人を募集します。今、福岡本社が170人で東京スタジオはざっくり20人ぐらい。モントリオールが14、15人で合計200人ぐらいです。で、福岡本社を工事して220人まで入れるように今しているんですよ。

――ほう、あと50人入れるんですか。

松山 いえ、東京が50席、モントリオールも50席あるんで100人募集します。そのための新しいプロジェクトの発表でもあるんですよ。そして、これからの10年、ウチはIP戦略でやっていきますんで。ちょっとゲーム業界の人間にあるまじきセリフかもしれませんが、今のこの時代ゲームソフト1本では世の中は変わらないですよ。アニメ1本でもマンガ1冊でも変わらないです。

だから、ウチはこれからゲームに限らず、アニメーションも作りますし、マンガも作ります。マンガもアニメも映画もゲームも、その作品が好きな人は作品自体が好きなので、入口をたくさん用意してあげるべきです。それが今回の発表です。ウチのスタッフもね、アニメ作りたいって言ってるんですよ。クリエイティブの会社がスタッフのやりたいことを止めちゃダメでしょう。(残念ながら2023年7月をもって閉鎖予定)

治せない病気を治す力を持っているのも娯楽なんですよ

――非常にいいお話を聞かせていただきました。最後にこの世界を目指す若い人に対して、松山さんのメッセージがあれば。松山さんの本の中で『はじめの一歩』の鴨川会長の「努力した者が全て報われるとは限らん。しかし 成功した者は皆すべからく努力しておる」って言葉がすごい印象的だったんです。とてもいい言葉なんで、さらに何か松山さんなりのパワーワードというか、メッセージをいただけるといいなあと思うんですけど。

松山 我々がやってるゲームっていう仕事はマンガ、アニメ、映画同様に娯楽・エンタメで、ともすると生きていくために必ずしも必要なものとは限らないんですよね。食べ物とか飲み物とかの方が必要だし、着る服とかの方が大事かもしれないです。娯楽って最後に求められるものなんです。

でも、お医者さんだって治せない病気を治す力を持っているのも娯楽なんですよ。クリエイターを目指している人、現時点で我々と同じようにモノを作って戦っている人たちって、なかなか人に認めてもらえなくって苦しくて悔しくて仕方がないと思うんですけど、アナタが作ったその作品で救われる人がいるんです。我々はお客様のためにモノを作るしかない、喜んで作品に触れてくれるお客様の笑顔を夢みてモノを作るしかないので、やっぱりキツい、苦しいって言っているヒマはないです。それすらも着こなして、楽しみましょう。

――素晴らしいです。どうもありがとうございました。

取材協力:仁志睦

撮影:北岡一弘

取材・構成 黒川文雄

初出展 エンタメステーション 2018年1月

ご高覧ありがとうございました。以下は有料部分になりますが、基本的にはあとがきとお礼しか書いておりません。本来、の上記のエンタメステーショの取材記事を残すことが主旨ですので、上記本文は無料でお読みいただきました。以下の部分はこのゲーム考古学の活動に賛同いただける方のみがお金を払っていただければと思います。不定期掲載、更新ですが、どうぞよろしくお願いします。

ここから先は

¥ 300

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?