#12. 「こどもちゃれんじ」vs「Z会幼児コース」【後編】

一年前、両方の通信教育を続けることになってしまった話が【前編】です。

今回【後編】は、あれから一年弱ですが、年少の間続けてみた感想を記録したいと思います。

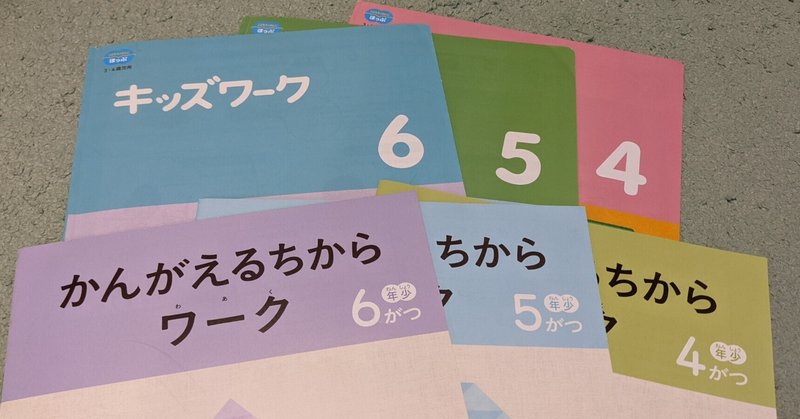

こどもちゃれんじほっぷ[年少向け]のレビュー

絵本、DVD、キッズワーク、ひらがな読み書きワーク、知育玩具が一ヶ月でセットになっている。

ひらがな五十音を読むことと、運筆の練習、

数は1から10を数えることや、5くらいまでの順序を認識することなどが学習の到達点。

年少のふろくの目玉は「ひらがなパソコン」。

4月号でもらえるこれの宣伝が、DVDで何回も流れるおかげで、続けざるを得なくなったとも言える。

ベネッセの戦略勝ちである。

息子は3歳半くらいにはひらがなを全部読めていて、カタカナもだいたい習得済みだった。

数に関してはもっと強く、計数や順序は10以上の数まで分かっている状態だったので

こどもちゃれんじの年少版は簡単に感じた。

それでもキッズワークにはシールやはさみのワークが多いのでそれが楽しくて続けている様子で、内容はさらさらとこなしていく。

年少後半には「トレインえんぴつ」。

4色が混ざっている色えんぴつで、えんぴつの使い方を練習する内容が始まった。

年度の初めごろにはペンをちゃんと握って力をコントロールするのが難しそうだったが

この一年の間に文字が文字らしく書けるように成長した。

おかげでトレインえんぴつのワークも楽しそうに進められた。

知育玩具以外にも、絵本のとじ込みふろくで、切ったり貼ったり、簡単な工作があった。

指先の器用さを鍛える目的であったり、

風ぐるまを作って風の力を体感したり、

コマを作って日本の文化(?)を学んだり、という内容が一年に渡ってちりばめられている。

絵本の中身は、しまじろうの通う「ちゃれんじ園」での様子を物語にして社会性を学んだり、

「ライオンポリス」からマナーを学んだりする。

傘のさしかたから、病院では静かにする、エスカレーターでは止まって乗る、など細かいルールを教えてくれる。

総じて、さすがベネッセというか、年少の間に身につけたいことをだんだん無理なく習得できるように

一年間のカリキュラムが組まれているように感じた。

一方で、目新しさとDVDの映像で子どもの興味をひいているのであって、

実際に体得できているかは別の問題かなとも思った。

Z会幼児コース[年少向け]のレビュー

テキスト教材である「かんがえるちからワーク」と

親子で体験学習をする「ぺあぜっと」。

そして月一冊の絵本。

基本的には毎月この3本立てである。

たまにひらがなのカードなどの別添ふろくがあった。

一年間での学習到達レベルはこどもちゃれんじとだいたい同じ。

なので息子はワークの中のひらがなと数字の回はすらすらとやっていく。

ワークの中には他に、

虫や草花などの季節ごとの自然を学ぶ内容、

朝のしたくやあいさつなど、生活に関する内容、

など勉強だけではないものが順不同で入っている。

また自由に色を塗ってみよう、などの創造を課題とするものもある。

映像もないし、絵も淡白なワークなのでつまらなそうにも見えるが、

あらゆるジャンルの問題が飛び込んでくるので、遊び感覚で次々と進めていけているようだった。

ぺあぜっとは親が準備するもの、時間がかかるものもあり、たしかに大変なこともある。

「洗濯物から迷子の靴下を探そう」

「ふきんをしぼってテーブルを拭いてみよう」

「ドレッシングを作ってみよう」

という、家事や生活力に直結した課題がある。

たぶん親としてもわざわざやらせようとしないことでも、

ぺあぜっとにこんなのがあるよ、やってみようか、という

きっかけ作りになったのがちょうどよかった。

本人が興味を示さなかったり、道具や食材を準備できなかったら、

じゃあまた今度ね、とスルーしておく。

無理強いはしないことにした。

絵本はお試し教材をもらったときから、質がいいな、と感じた。

読み聞かせもできるし、ひらがなが読めれば子ども自身でも読める構成。

一冊でひとつのストーリーが完結しているが、学習に結びつくヒントがこれでもかとつめこまれている。

「10本クレヨン」は、クレヨンが一本ずつ遊びに出てくるストーリーだが、

色の名前、1から10の数字、形の認識、探し絵、など各ページに工夫が凝らしてある。

「おにぎりの旅」は五十音の"あ"から"わ"まで順に、絵の中の「あ」がつくものを探そう、という趣向のイラストになっていて、かなり作り込んである。

なお「おでかけブック」という名前がついている通り、A5

サイズの軽いものなので帰省のときとかに持ち運びできて重宝した。

Z会を一年続けてみて

子どもと一緒にワークやぺあぜっとをやってみて、

具体的にできるようになったとか成長したということではなく、子どもの得手不得手が見えるようになったことが大きな収穫だと感じた。

ひらがなや数字の問題など、答えの決まった問題に対しては強いが、

自由に色を塗る、自由にシールを貼る、というのはあまりやりたがらない。

また実写の昆虫や動物の写真が出てくると引き気味になり、問題文さえ読まないことがある。

自分で作ったり考えたり、未知のものを知ろうとする欲求が弱いのかなと思った。

これこそ、Z会のいう「あと伸び力」のベースになるところなので、恥ずかしいとか億劫になる気持ちがあまりないうちに、その壁をなんとか超えてほしいな、と親として思っている。

こどもちゃれんじはソシャゲ

…と旦那が言い得て妙なことを言っており、たしかに、と唸った。

次から次へと魅力的なおもちゃや映像で子どもの心を離さない。

課金すれば楽しみが続く。追加のワークや英語教材も課金要素である。

それに対してZ会はサブスク。定額で必要なものだけを送ってくる。

結局来年春からはどうするか、子ども自身に聞くと

しまじろうは4月までやりたい、とのこと。

え、3月終わりじゃだめなの?4月だけやるんだ…?

と思ったら、4月号に届く「ひらがななぞりん」に誘惑されたらしい。

DVDでは半年も前から、次の学年の宣伝を始めるので親は太刀打ちできない。

4歳にもなればそれがどういう物で、いつ届くかを把握している。

というわけで、4月まで受講してその後解約の予定。

Z会は?と聞くと、じゃあ5月まで、とのこと。

私としては、Z会の年少はただの掛け橋であって、年長まで続けて「自主学習」の基礎ができればいいなぁ、と思っているので、なんとか続けてほしいと思っている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?