権力者たちの棲家

以前から気になっていた日本の姿、というものを例によって海外の方の手を借りて、少しでもいいから垣間見たいと考えた。

これはいつものことなのでご容赦していただきたいと思う。

まず最初にこのイラスト。

このイラストはオランダ人のアルノルドゥス・モンタヌスという人物の作品だ。

細かな年代は定かではないが、17世紀最初の頃と思う。

この頃、オランダ商館所属の人々が日本のあちこちに赴いていたらしいので、そうした記録から詳細なイラストを書き残したと思われる。

明暦の大火、通称振袖火事が記録されているということは、その頃のことだろう。

このイラストには「OSACCO」とある。

大阪湾だろう。

湾には無数の舟が漁を営んでいるのがわかる。

現在、大阪で暮らしている人には実感がまったくないと思われるが、当時、生駒山地まで海だったという。

イラストは中々に正確だと思われる。

そしてこのイラスト右に興味深いものが描かれている。

沖からも見えるこの規模の建築物は大阪城の他にないはずだ。

ナンバーが割り振られているが、23番に注目したい。

23は「皇帝の住んでいる場所のタワー」とある。

ここでいう皇帝とはなんだろうか。

当然、日本における皇帝は天皇のことである。

しかし天皇が大阪城に拠点を置いていた時期というものがあったのだろうか。

この疑問は、次のイラストでおおよその答えを推察できる。

イラストのタイトルは「天皇の父 ニコの墓所」というものだ。

ニコの墓所とは、おそらく日光の墓所、日光東照宮のことではないだろうか。

日光東照宮は徳川家康を神として祀ってある場所である。

これから考えるに、モンタヌスという人は皇帝(天皇)と将軍というものをかなり省略しているのではないか。

特に偉い人をエンペラーとしているように思う。

他のイラストにはこの他に「王」や「知事」という役職が記されている。

これらの人々が、当時の日本でどういった立場の人だったのかはわからないが、やはり外国の人にとって日本の縦社会を理解するのにはそれなりの時間が必要なのだろう。

それはさておき、画面左下に描かれる日本人同士の「お辞儀」は必見だ。

現在と比較すると、こうべを垂れるレベルが違う。

これが正しいのか、それとも外国人が面白おかしく描いたのかはわからない。

もしかしたら本当にこのような日常の作法だったのかもしれない。

刀を右に差しているのが少々気になるが・・・。

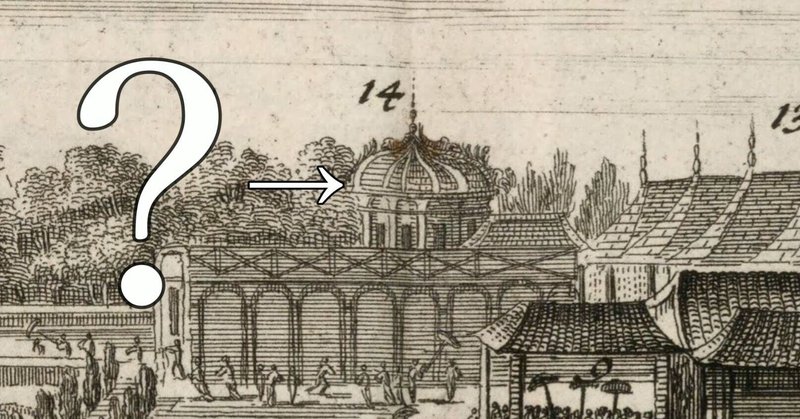

そしてこれは「江戸の御所」とタイトル付けられたイラストだ。

現在の御所といえば、天皇の住まいだと思う。

現に今も天皇はかつての江戸城を住まいとしている。

先の大阪城、日光東照宮のことを踏まえると、この江戸御所も天皇の住居ではなく、将軍の住居ということでよいのではないかと考えた。

何を言っているのかと思われるかもしれないが、モンタヌスのイラストにはエンペラー所有の建築物が多い。

巨大な天守か矢倉のようなものが三つ、これが特に目を惹く。

個人的にはこれが完全な嘘だとは思いたくない。

かなり変化させてはいるが、当時の城郭は現在とは違い、もっと厳めしかったのではないかと考えている。

上手く表現がし辛いのだが、当時の築城は現代の感覚とは違い、身に迫った危機をはっきりと形に変えていたような気がする。

やはり上手く表現できなかった。

この中にちょっと変わったものが描写してある。

画面中央、奥。

14番と銘打たれているのは「エンペラーの住んでいる場所」というものだ。

この異国情緒溢れるドーム状の建築物が最高権力者の住居である、と書いてある。

この場所が長崎などにあれば、土地柄そういうこともあるだろうと納得はできるが、ここは江戸城内である。

日本の中心的な場所、日本建築に囲まれたこの場所にドーム状の建築物があり、そこに権力の頂点に君臨する人物が住んでいるというのは、ちょっと違和感がある。

ちなみに隣接している建築物13は女の工房というものらしい。

将軍の住居に隣接している女の工房とは、現代伝えられている大奥のことだろうか。

この推定大奥も、周辺の日本建築とは異なった様式に見える。

別に豪奢な日本家屋でもいいような気がするが、なぜよりによって最高権力者とその家族の住居がドーム状の建築物でなければならなかったのだろう。

当時付き合いのあった諸外国からの知的ギフトだったのだろうか。

もしかすると、かつての日本は、現代とは概念の異なる多様性があったのかもしれない。

このテキストの映像版を作製しました。テキストと併せてご覧いただけたらと思います。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?