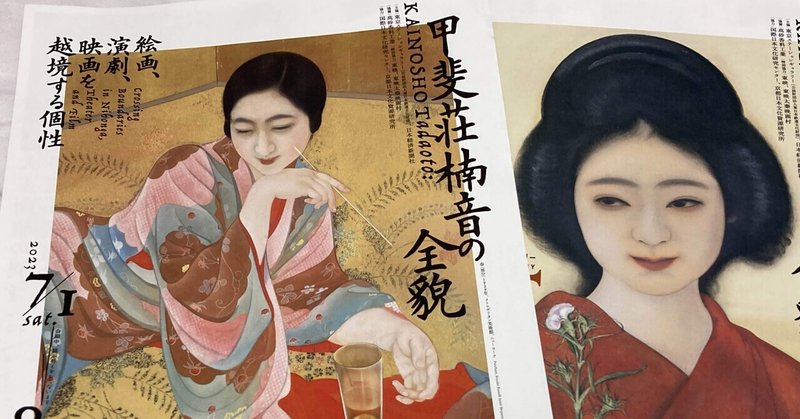

怖い絵と怖い話 ②甲斐荘楠音は期待通りだった

甲斐荘楠音展へ

会場:東京ステーションギャラリー

会期:2023年7月1日(土)〜8月27日(日)

私が甲斐荘楠音(かいのしょうただおと)(1894−1978)の存在を知ったのは、岩井志麻子の小説『ぼっけえ、きょうてえ』がきっかけでした。

本を見た時、その表紙の絵から、目を離すことができなかった。

それが甲斐荘楠音の「横櫛」という作品でした。

甲斐荘楠音「横櫛」

豊かな日本髪。妖艶な女性が、襦袢姿で立っています。あざやかな黄色の襦袢の裾には、炎が立ち昇り、真っ赤な口唇を大きく開いた龍が降臨している。半衿は、爽やかな水色地に青い頭髪の天女が舞う。これが下着?と思うほどの、ど派手な襦袢を着ています。

女性は、襦袢の上に紫の着物をゆるく羽織っている。着物の裏地はハッと目を引く朱色です。

彼女はおそらく夜の仕事している人と思われる。

派手な衣装にひきかえ、人間の顔色は驚くほど悪い。

肌の白さを通り越して、血が通っていないことがわかる。まるで死相です。

不自然に大きく膨らませた日本髪に、目立つ櫛をさして、男を誘いながら、なかば諦めたような弱い笑顔。これから夜の接客が始まるらしい。ほんのりと紅をはたいた面立ちは美しいのに、目は虚ろに影っている。彼女は一体どこを見ているのか。

完璧に華やかな着物姿が、なぜか見る者の心を不安にさせる。これが甲斐荘楠音の魅力です。

着物って、こんなにも美しく語る民族衣装なのですね。

私は、成人式と初詣と花火大会の浴衣でしか、着物を着たことがありません。

いま振り返ると、いずれの時にも、私の横には当時好きだった男性がいました。

着物って。そういうことか。

‥え、そうゆうこと?それだけじゃないだろう。

ロマンがありますね。エロいですね。いいですね。

エロは生きる力ですもの。

岩井志麻子の『ぼっけえ、きょうてえ』はこわい。

小説『ぼっけえ、きょうてえ』の表紙イラストは、甲斐荘楠音「横櫛」です。

小説のタイトル『ぼっけえ、きょうてえ』とは、岡山弁で「とても、こわい」の意味。作者である岩井志麻子さんの生まれた、岡山の方言で語られます。

醜い遊女が自分を買ってくれたお客さんに、接客の後、自分の生い立ちを語り始める。深夜に遊女が淡々と語る、身の上話が超こわい。という話です。

甲斐荘楠音「横櫛」は、ステーションギャラリーの展覧会の最初に出品されています。

作品の前には長椅子が用意され、ゆっくりと鑑賞することができました。

興味があったら行ってみて。

日本は、東京は、素晴らしい展覧会がたくさんあっていいですね。

小説も読んでほしい。

岩井志麻子さんは、岡山県が生んだスターです。

⚪︎『ぼっけえ、きょうてえ』岩井志麻子/作、1999年、第6回日本ホラー小説大賞受賞

※志麻子さん!東京MX『5時に夢中!』の毎週木曜日。観てます。大好き。

8月は、台東区谷中。全生庵へ

今日は2023年7月31日。明日からは8月です。

南関東に住んでいて、毎年8月になったなら、行かずにはいられない場所があります。

台東区谷中の全生庵です。

毎年8月のお楽しみ、三遊亭円朝がコレクションした幽霊画の、一挙公開がありますね。

猛暑でも十分冷える。行きたい人、ぜひどうぞ。

数年前にここを訪れた時に、受付の方とお話したら、ジブリの高畠勲さんだったかな、が、いらしたことがあるとおっしゃっていました。

そう、私も。ここに来るとイマジネーションが無限に広がります。

明治期の落語の名人、三遊亭円朝。彼のお墓はこちらの境内の墓地に。

円朝が得意とする怪談ばなしの素材としてコレクションしたという、江戸末期から明治期の幽霊画。名画がいっぱいです。

展覧会は本堂の左手で開かれます。

(続く)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?