【短編小説】告白されて困ったら両想い

放課後を迎えると予想した通り、前の方の席にいた奏が長い髪を弾ませてパタパタと走り出す。わたしの机の横で立ち止まると、あからさまなモジモジを始めた。ゆったりとした白いワンピースを着ていてもよくわかる。ふくよかな胸の揺れに男子達は、おー、という低い声を上げた。

わたしは心の中で遠慮ない溜息を吐いた。奏を無視して机に入れていた教科書とノートをカバンに収めていく。

その時、奏は小声で言った。

「いじわるぅ」

「何もしてないじゃない」

怒りの目を横手に向けると、奏は甘ったるい笑顔を浮かべた。

「こっちを向いたね」

「策士か。で、授業中に散々チラ見したほどの相談は何よ?」

「ここには男子がいるから……」

恋する乙女のように頬をほんのりと染める。睫毛は長く、伏せた目は同性のわたしから見ても色っぽく感じる。同じ中学生とは思えない。きっと家のペットが乳牛で、毎朝、腰に手を当てて搾りたてを一気飲みしているのだろう。いや、その発想はさすがにおかしいぞ。

奏は不思議そうにわたしの顔を覗き込む。

「なっちゃん、笑ってる?」

「そんなこと、ない」

口元を引き締めたわたしは席を立った。また男子が、おー、と低い声を上げた。

「いちいち、うるせーんだよ。おまえら、全員ぶん殴るぞ!」

「巨人が怒った」

「マジ、祟られるわ」

「ヤベーって」

小躍りする姿で男子達は教室を飛び出していった。本当にばかばかしい。相手をして損した気分になる。

「失礼だよね。なっちゃんはカッコイイだけなのに」

「その言い方もうれしくない。夏樹さま素敵とか、凛々しいとか……こっちが恥ずかしくなるわ!」

前髪を乱暴に掻き上げた。ダボダボのTシャツにハーフパンツ姿の自分のどこに、先程の要素があるというのか。軽く錯乱したように思えた。

「はい、どうぞ」

奏は自分の左肩をクイッと上げる。身長の関係で手は握りづらい。その代わりとして肩を差し出しているようだった。

「じゃあ、行こうか」

わたしは奏の頭を掴んだ。強引に歩き出すと、ちがーう、と胸を揺さぶって足をバタバタさせる。そんな姿も愛らしく、つい目を細めてしまった。

九月中旬を秋とは認めない。降り注ぐ陽光で肌がじんわりと汗ばむ。

そこで自動販売機に立ち寄った。わたしは微糖のコーヒーで奏はミックスジュース。一級河川を望める階段に二人で座って喉を潤した。

「もういい加減、相談内容を教えてくれてもいいんじゃない」

「……それなんだけど、なっちゃんは好きな人っている?」

上目づかいで言われた。即答はできず、少し考えてみる。

「NBAの選手ではダメかな」

「アイドルもダメ。もっと身近な人で」

「同じクラスのバカ共は対象にならないし、どうだろう。ちなみに奏はどうなのよ。身近に好きな人っている?」

何げない言葉に奏は顔を赤くした。手の中の缶を意味もなく回し始める。

「……いるよ。そこで相談なんだけど」

「いるんだ。もしかして告白に迷っているとか」

「そう、どうしたらいいかな」

手の中で回す缶をじっと見つめる。長い睫毛に目が引き寄せられた。恥じらう姿まで愛らしい。

「奏の気持ち次第だと思うんだけど」

手の中で回していた缶がぴたりと止まる。奏は中身を一気に飲み干した。

「好きだと思う。相手の気持ちは全然わからないんだけど」

「フラれることに怖がっていたりする?」

「ダメなら仕方ないんだけどね。気持ち悪いと思われるのは想像するだけでちょっと辛くなって……」

奏は寂しそうな顔で笑った。わたしは小さな肩を掴んでこちらに強引に向かせる。

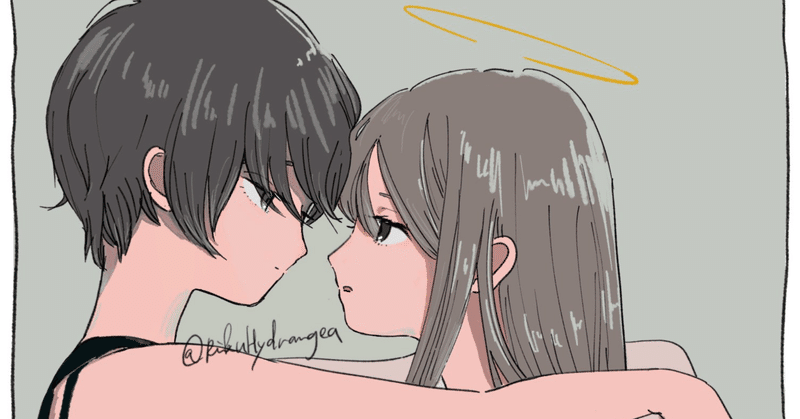

「奏が気持ち悪いわけないじゃん! 長い髪はツヤツヤで天使の輪っかができるし、ぱっちりした目はきれいな二重でマジ天使とか本気で思うよ。だから自信を持てばいけるって」

「告白して、相手が返事に困ったら?」

「それは両想いってことだよ。考えてみなよ。どうでもいい相手から告白されて、迷うなんてこと、絶対にないから。わたしがクラスの男子に、仮にだよ。告白されたら顔面にダンクシュートを叩き込むよ、マジで」

奏の目を見て熱弁を振るった。心の中でクラスの男子は鼻血を出して倒れ伏す。顔面ダンクで墓標のない墓場と化した。

「なっちゃんのおかげで、元気が出たかも!」

「その意気だよ!」

「今日、告白するね」

「え、今日なの? まあ、わたしが背中を押したんだけど、もう少し考えてからでもいいんじゃないかな」

小鼻を膨らませた奏にわたしは宥めるような笑みを向けた。

「早く決めないと気持ちが揺らぐかもしれないし」

「言われれば、うん、その通りだよ。わたしも応援するから」

「じゃあ、告白するね」

「うん?」

わたしは笑顔のまま小首を傾げた。

「カッコイイなっちゃんのことが前から好きでした。わたしと付き合ってください!」

「ええっ、告白の相手ってわたし!?」

「今、返事が欲しいな。もしかして困っているの?」

「そ、それは当然だって。同性だし。友達から告白されるなんて、考えたこともなかったよ」

目を合わせられない。小さな身体にわたしは気圧された。

逆に奏は勢い付いた。ふくよかな胸をわたしに押し当てて言った。

「なっちゃん、困ったら両想いってことなんだよね!」

「それは……」

自分が口にした言葉に追い詰められる。奏は頬をプルプルと震わせて見上げてきた。潤む目を逸らさず、泣きそうな顔で返事を待った。

健気な姿にわたしは無意識に奏の頭を撫でた。予想以上の震えが掌に伝わると横目になった。

「その、これからもよろしく」

「なっちゃん、大好き!」

小柄な奏に抱き締められた。顔が熱い自分にわけがわからず、わたしも好き、と朦朧とした頭で口走っていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?