古本屋になりたい:39 あまんきみこ「ミュウのいるいえ」

小さい頃、自分の名前がうまく言えず、自分のことを「おっこ」と言っていたらしい。

らしい、というのは、自分では全く覚えていないからだ。

両親はわたしのことを名前で呼んだが、親戚のおばちゃんたちは、わたしがちゃんと自分の名前を言えるようになって、名前ではなく「わたし」と言うようになってもしばらく、わたしのことを「おっこ」と呼んでいた。

あんた自分の名前ちゃんと言われへんで、おっこおっこ、言うてたんやで。

おばちゃんたちがわたしに何度もそう言うので、おっこと呼ばれてもしょうがないとは思っていたが、どうも自分のことのような気がしなくて落ち着かなかった。

わたしが呼ばれるたびに居心地が悪そうな顔をするからか、“赤ちゃんの時の呼び名”は次第に使われなくなった。

別に赤ちゃん扱いされるのが嫌だったわけではないのだが、自分ではない気がするとは上手く伝えられなかった。

小学校に入ったある日、家の黒電話がリンリンと鳴って、わたしが受話器をとった。

もしもし、〇〇です、と応えると、受話器の向こうで女の人が、

「もしもし、おっこか?」

と、ひさしぶりにわたしのことをおっこと呼んだ。

一瞬出遅れたが、すぐに、そうです…と応えられたのは、相手が誰だか分かったからだ。

わたしがもう「おっこ」と言わないのを知らない大人の人は、確かにもう一人いる。

「△△ちゃんのおばちゃん?」

とわたしが聞くと、そうやで、と嬉しそうだった。3歳まで住んでいた家の、隣のおばちゃんだ。一つ上の△△ちゃんと、一つ下の妹がいて、一緒によく遊んだのは覚えている。

元気か?と聞かれたくらいですぐ母に代わって、その後母がおばちゃんとどんな話をしていたかは覚えていない。

やっぱり、おっこと呼ばれても、知らない誰かのことみたいな気がするなあ、とわたしは久しぶりの感覚を思い出した。

*

なぜか分からないが、本を捨ててしまうことがある。

面白くなかった、いらない本じゃなくて、思い出のある好きだった本を。

今は意識して、できる限り本は手放さないようにしている。実家に近い、少々交通の便が良くない所に引っ越したのも、理由の一つは、増え続ける本を置きやすくするためだ。

いつか遠い将来(自分を長生きするものと想定している)、物を減らした生活をするかもしれないが、今はまだ、とにかく本だけは増やしても減らさないつもりでいる。

子どもの頃に好きだった本を、何を考えていたのかまとめて手放してしまったことがある。自分の中の廃仏毀釈の嵐、とでも言おうか、そういう説明のつかない時期(ありていに言えば断捨離か)を経て残っている古い本たちは、確かにかなりわたしにとって重要なものだ。

しかし、よく思い返してみれば、捨ててしまった本も、なぜ捨てた!と過去のわたしにげんこつを食らわせても良いくらいのものだった。

たとえば、ポプラ社の江戸川乱歩の少年探偵団シリーズ。従兄弟の家からまとめてドカンと譲り受けたものだったが、背表紙の怪人がこちらを見てニヤリとするアイコンが、夜に見るのが怖くて、いつのまにか押し入れの段ボールにしまうようになった。そうすると今度は開けるのが怖くなり、捨ててしまった。

初めて買ってもらった植物図鑑。それから何冊も集めた小学館の図鑑シリーズ。

古本市で買った、ムーの記事をまとめたと思われる、ピラミッドや七不思議の新書サイズの何冊か。

あかね書房の、偉人の伝記シリーズ。徳川家康はお年玉で買った。そのあと何冊か、織田信長や武田信玄が、これまた従兄弟の家からまとめて送られて来た。

まんが日本昔ばなしの、テレビアニメの絵そのままの、薄くて小さな絵本。二十冊くらい、従姉妹の家からもらったものだ。

ちいさなうさこちゃん。うさこちゃんとうみ。ゆきのひのうさこちゃん。うさこちゃんひこうきにのる。うさこちゃんとどうぶつえん。

どれを持っていたかまで覚えているのに。

しかしまあ、なんてかわいい響きだろうか。

うさこちゃん。

大人になったしもう読まないな!と背伸びして考えたまだまだ子どものわたしが、持っていた児童書を自分なりにセレクトして、そして手放してしまった。古本屋に売るという発想がなくて、ただ廃品回収に出したのだと思う。

*

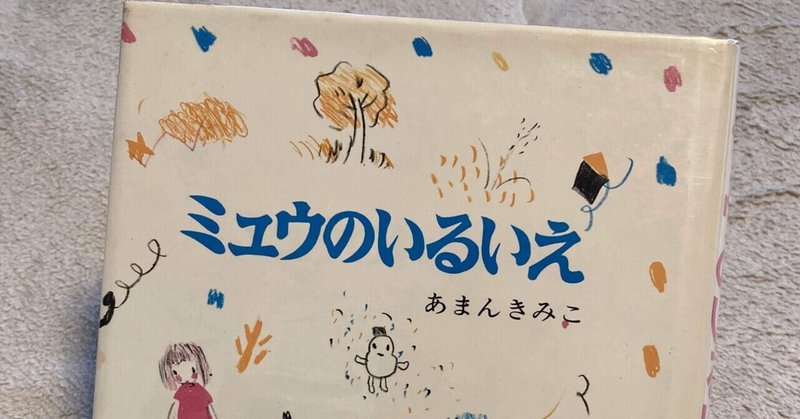

手放してしまった中で、今でも後悔している一番のものは、あまんきみこの「ミュウのいるいえ」だ。

「わたしのワンピース」の西巻茅子が絵を描いている。鉛筆の落書きみたいなラフな絵が、かわいい。

表紙と同じ絵の函入りだったのも、大切なものという感じがして好きだった。

正確にいうと、手放したというのは違う。

実家にこの本を残して、大学で一人暮らしをして、就職で関西を離れた。

いつのまにか、「ミュウのいるいえ」は妹の本棚に混ざっていて、読むのならそれはそれで良いのだけれど、妹はわたしなんか足元にも及ばないような大規模な大鉈ふるいを時々する。本だろうが洋服だろうが、えっ、それ捨てるの?そんなにたくさんいちどきに捨てるの?とギョッとするような大解雇を行うのだ。

何となく、「ミュウのいるいえ」の立場も危うい気はしていた。しかしわたし自身、すでに手元には置かなくなっていた本だし、しょっちゅう思い出す訳ではなかった。

本当に妹が捨ててしまったのかどうかは分からない。妹もこの投稿を読んでいれば(今のところ読んでくれているのか微妙なのだ…)、そんなことしてないよ!と言うかもしれない。

ともかく、わたしが最初の仕事を辞めて実家に帰って来た時には、「ミュウのいるいえ」は、どこにあるか分からなくなっていた。

ほかされた(捨てられた)可能性が高い。

*

失くなってしまった、と思うと、どうしてもまた読みたくなってくる。

ようちえんにかようえっちゃんと、あめ色のこねこミュウ。

秋のはじめの少し気温が下がった夜、昨日からネルのパジャマに着替えたえっちゃんが、夜中ににふと目覚めて窓の外を見ると、不思議なおじさんが庭の木にハシゴをかけているのを目撃するお話。

不審者ではなくて、このおじさんは、夜のうちに木々を秋色に塗り替えているのだ。

わたしは、ネルのパジャマがどんなものかはっきりと分からなくて、でもおそらく、冬になると布団に敷いてくれる起毛のあったかいシーツみたいな生地じゃないかと思っていた。

いたずら心で、ミュウを空き箱で作ったお家に閉じ込めたえっちゃんが、こんどは反対に、ミュウに空き箱で作ったお家に閉じ込められてしまう、ちょっと怖いお話。これはホラーというより、ショートショートのような趣きだ。

軽い気持ちでも、生き物をいじめちゃいけないなと、子ども心に反省した覚えがある。

覚えていたお話はこれくらい。

*

20代半ばの頃、仕事で東京に行った時に、初めて友達に神保町に連れて行ってもらった。

児童書の専門古書店で、「ミュウのいるいえ」を探していることを話して、入荷があれば教えてくれるというので連絡先を渡して来たが、連絡はないままだ。

たまに古本屋を覗いては、ダメもとで児童書のコーナーを探してみたりするくらいで、熱心ではなかったが、できれば再び「ミュウのいるいえ」を手元に置きたいという気持ちはずっと続いていた。

あるとき、大阪の大きな新刊書店の児童書コーナーで、「おっこちゃんとタンタンうさぎ」という本を見つけた。

おっこちゃん?

まず題名にびっくりしてしまったが、作者と絵にまた驚いた。

あまんきみこ さく。

西巻茅子 え。

「ミュウのいるいえ」の人が、わたしの話書いてるやん。

迷わず購入して早速読んでみると、「ミュウのいるいえ」に似た設定のお話だった。

主人公のおっこちゃんは、幼稚園に通い始めたばかり。お誕生日プレゼントにもらった灰色のうさぎのぬいぐるみにタンタンと名付け、おしゃべりするお友達になった。

タンタンが運転する車に乗ったり(体の大きないじめっ子が公園に忘れたおもちゃの車)、タンタンが通う幼稚園をおっこちゃんが訪ねたり、空から降って来た雪の子たちと一緒に遊んだり。

おっこちゃんという名は、本当の名前が言いにくいからとは書かれていない。でもたぶん、さとことか、とおことか、ともことか、そんな名前の女の子なんだろうなあと想像する。

*

夢の中や、熱を出した日や、ちょっとしたけんかをした時のような、少しだけいつもとフェーズが変わる時に、えっちゃんもおっこちゃんも、ミュウやタンタンの世界に遊びに行く。

いつもとの違いはもっとささやかなこともある。

初めてスキップできた日、お母さんから青い糸で名前を刺繍した赤い帽子をもらった日、友達と待ち合わせたのに会えなかった日。

また、二つの作品では、共通するモチーフが違うように描かれる。

「ミュウのいるいえ」のえっちゃんは、お話の最後にはもうすぐ一年生になる。

お母さんは、えっちゃんが赤ちゃんの時に着ていた白いセーターと、一年前に着ていた水色のセーターをほどいて、合わせてしましまのセーターを編んでいる。

お母さんにその水色のセーターを覚えてる?と聞かれて、「はじめてスキップしたときのセーター」とえっちゃんは答える。ほどいて新しいセーターを編むのはえっちゃんが大きくなったからなのだ。

「おっこちゃんとタンタンうさぎ」でも手編みのセーターが登場する。しかし、おっこちゃんのセーターがほどかれてまた編まれるのは、おっこちゃんに弟が生まれる時だ。

生まれてくる子のために用意したおくるみをじっと見つめるおっこちゃんを見て、お母さんは、覚えてる?と聞く。するとおっこちゃんは、それは自分のセーターだったと泣いて抗議する。

あかちゃんなんか、あかちゃんのくににかえっちゃえ、とまで言ってしまう。

タンタンから、赤ちゃんが本当に赤ちゃんの国に帰ってしまったと聞かされたえっちゃんは、タンタンと二人で赤ちゃんを連れ戻すために赤ちゃんの国に向かう、というお話。

えっちゃんのお話には、あまり人間の友だちが出て来ない。

そのぶん、ちょっと小生意気なあめ色のこねこミュウは、えっちゃんの弟みたいだ。仲良くしたり、ケンカをしたり、たまにミュウの方が年上に思えたりする。

一人でお留守番したり、夜中に一人目覚めたり、いつもいるミュウがその時はいなかったり、子どもが感じる少し寂しい気持ちが、そうとはっきりした言葉を使わず描かれている。

おっこちゃんのお話には、けいこちゃんやかんたくんが登場する。

うさぎのタンタンは時々ぬいぐるみに戻っていて、おっこちゃんに抱きかかえられて移動する。そういえばタンタンは、小生意気なタイプではない。

おっこちゃんは日々を楽しく過ごしているが、赤ちゃんの国のお話で初めて感情を爆発させる。

「ミュウのいるいえ」のあとがきにあたる「おわりに」を読むと、えっちゃんは作者の分身であったことがわかる。

わたしは、折にふれて、えっちゃんという小さな女の子と、ミュウというあめ色のこねこがでてくる短い話をかいていました。

『えっちゃん』とは、もともと、わたしが、子どものときの友達の名まえなのです。友達といっても実在していない子どもです。でも、わたしには動かしがたい存在で、いっしょに空をとんだり、地球の裏がわにぬけたり、ジャングルをとびまわったりする、楽しい時間を持ちました。

フレーベル館

それまで「内なる存在」だった「えっちゃん」が、自分の子どもたちに「えっちゃん」の話をする中で、「外なる存在」となり、あめ色のこねこのミュウまでひろってきたというわけなのです、とも書かれている。

*

なぜ今、詳しく「ミュウのいるいえ」のことを書けるかといえば、やはり東京に出張で行った時、同じ友だちに連れられて、児童書がたくさん置いてあるという古本屋に連れて行ってもらった。そこで、「ミュウのいるいえ」は自然とわたしの目に飛び込んできたのだ。

びっしり並んだ児童書の棚の、何気なく目にした段に何でもないように並んでいて、わたしは思わず声を上げた。

函入りではなかったけれど、迷わず買うことに決めた。700円とお安かった。

レジで店主に、「このタイプではなくて…」と切り出すと、「ああ、函入りのですよね、あんまり出て来ないんですよね」とすぐに分かってくれたのも嬉しかった。

どちらかというと思い入れもある分、「ミュウのいるいえ」の寂しさが好きなのだが、不思議なことに「おっこちゃんとタンタンうさぎ」にはわたしのなじみの名前がたくさん登場する。

けいこちゃんにけんちゃん、ゆきちゃん。

そしてもちろん、おっこちゃんだ。

わたしが「おっこ」だったことを知っている人はもう数人になってしまったけれど、今わたしがそのことを一番思うようになっている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?