12)黄耆(オウギ)の抗老化作用(その1):黄耆はアディポネクチンを増やす

体がみるみる若返るミトコンドリア活性化術12

ミトコンドリアを活性化して体を若返らせる医薬品やサプリメントを解説しています。

【アディポネクチンはインスリン感受性を高める】

肥満が老化やがんの発生・増殖を促進することは多くの研究で明らかになっています。その最も大きな理由は、「インスリン抵抗性」を高めるためです。

インスリン抵抗性とはインスリンの作用が低下した状態のことです。インスリン抵抗性になるとそれを代償するために血中のインスリン濃度が高まります。インスリンは老化速度とがん細胞の増殖を促進する作用があります。

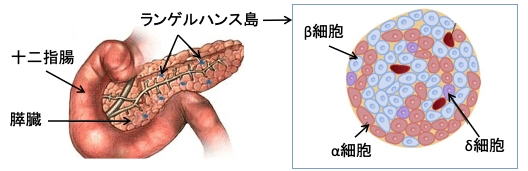

インスリンは51個のアミノ酸からなるペプチドホルモンで、血糖値(血中のブドウ糖の量)が上がると膵臓のランゲルハンス島のβ細胞から分泌され、血糖値を一定以上に上昇しないように調節する働きをおこなっています。

図:膵臓の内部に島の形状で散在する内分泌を営む細胞群があり、これをランゲルハンス島という。ランゲルハンス島はグルカゴンを分泌するα細胞、インスリンを分泌するβ細胞、ソマトスタチンを分泌するδ細胞などから構成される。

細胞表面にあるインスリン受容体にインスリンが結合することによって作用を発揮し、筋肉細胞へのブドウ糖の取り込みや、脂肪細胞での脂肪合成、肝臓におけるグリコーゲン合成を促進します。

以前は脂肪組織は単なる脂肪を貯蔵する組織と思われていたのですが、最近の研究では、脂肪組織から様々な生理活性物質が産生され、糖や脂肪の代謝を調節する内分泌器官のような役割を持つことが明らかになっています。

例えば、脂肪組織から分泌されるアディポネクチンという蛋白質は、肝臓や筋肉細胞のアディポネクチン受容体に作用し、インスリン感受性を高める作用があります。

肥満になって脂肪が増えると、脂肪組織にマクロファージなどの炎症細胞が浸潤し、TNF-αやIL-6などの炎症性サイトカインの産生が増えます。これらの炎症性サイトカインは脂肪細胞からのアディポネクチンの産生を減少させます。肥満は脂肪組織における炎症を引き起こし、体を一種の慢性炎症状態にしているのです。この慢性炎症状態は、炎症性サイトカインの産生や酸化ストレスを高め、老化と発がんを促進する原因にもなります。

インスリン抵抗性が亢進して血中のインスリン濃度が高くなると、老化を早めて寿命を短くすることになります。

図:肥満になって内蔵脂肪が増えると(①)、脂肪組織から分泌されるアディポネクチンの量が減り(②)、インスリン抵抗性が亢進してインスリンの作用が低下する(③)。インスリンの働きが弱くなると、それを補うためにインスリンが多量に分泌されて高インスリン血症になる(④)。これがやがて膵臓を疲弊させることになり、インスリン分泌の低下から高血糖の状態を引き起こすと糖尿病になる(⑤)。高血糖も高インスリン血症も老化とがんを促進する(⑥)。

【糖尿病は膵臓のβ細胞のミトコンドリアの機能低下で発症する】

日本では、糖尿病は1960年代くらいまでは極めて稀な病気でしたが、現在では5人に一人が糖尿病あるいは糖尿病予備軍と言われるくらいに増えています。

糖尿病の原因のひとつは、膵臓のβ細胞の働きが低下し、血糖値を下げるインスリンが出にくくなることです。食物から摂取したグルコース(ブドウ糖)が消化管から吸収されて血液中のグルコース濃度(血糖値)が上昇すると、膵臓のランゲルハンス島のβ細胞からインスリンが分泌されます。

β細胞のミトコンドリア機能の低下が糖尿病の発症に重要な要因になっていることが明らかになっています。すなわち、β細胞がインスリンを合成し分泌するためにはミトコンドリアで産生されるATPが必要ですが、β細胞のミトコンドリアの機能が低下するとインスリンの合成も分泌も低下して、糖尿病が発症すると考えられています。

糖質の多い食事をしてインスリンの産生を増やすと、β細胞のミトコンドリアはATP産生の負担が増え、活性酸素の産生量も増え、ミトコンドリアのダメージが蓄積してきます。傷ついたミトコンドリアはオートファジー(細胞の自食作用)の一種のミトファジーで分解され、ミトコンドリア新生によってミトコンドリアの品質と機能を維持するメカニズムが存在しますが、ミトファジーやミトコンドリア新生の機能も加齢とともに低下して、最終的に糖尿病になります。したがって、糖質摂取を減らしてβ細胞への負担を減らせば、糖尿病になりにくくなります。

【血糖とインスリンを高めない食生活と生活習慣】

高血糖と高インスリン血症を避ける方法は、肥満と運動不足を解消することにつきます。特に、体脂肪を減らし、アディポネクチンの分泌量を増やし、インスリン感受性を高めることが大切です。

食事は「甘いものを多くとらない」「穀物は精製度の低いもの」というのはがん予防の食生活の基本ですが、ブドウ糖や砂糖など糖類の多い甘い食べ物や、精製度の高い穀物は、食後の血糖が上がりやすく、高インスリン血症を引き起こします。

食べ物には、インスリンの分泌を高めるものと、あまり高めないものがあります。インスリンを高めない食事を実践してダイエットする「低インスリンダイエット」という方法がありますが、インスリンは脂肪を作り脂肪分解を抑えるホルモンであるため、インスリンの分泌を高めない食事がダイエットにも効果があるという理論です。

低インスリンダイエットで良く言われているのは「白米から玄米」、「食パンから全粒粉パンやライ麦パン」、「うどんからソバ」という食品で、このような精製度の低い穀物が、肥満の予防にも効果があることは良く知られています。精製度の低い穀物は、ビタミンやミネラルが豊富なだけでなく、インスリンの分泌を高めないという点でも肥満とがんの予防に有効と言えます。

インスリンを高めない食事と運動で体脂肪を減らし、アディポネクチンの分泌量を増やし、インスリンの感受性を高めて高血糖や高インスリン血症を防ぐことは、肥満や糖尿病の予防だけでなく、老化やがんの予防にも有効な対策と言えます。

薬草や漢方薬の中にもダイエットに有効なものや、インスリンの働きを良くする効果があるものがあります。漢方薬に使う生薬で、人参と共に最も多く使用される黄耆にアディポネクチンの産生を刺激する効果が報告されています。

【黄蓍(オウギ)はアディポネクチンの産生を刺激する】

アディポネクチンを増やすには、体脂肪を減らすことが必要です。もし、アディポネクチンの産生を増やすような薬やサプリメントがあれば、動脈硬化性疾患やがんの予防や治療に役立つ可能性があります。老化を抑制し寿命を延ばす効果も期待できます。

漢方薬に使う生薬でアディポネクチンを増やす効果が報告されているものに黄蓍(オウギ)があります。

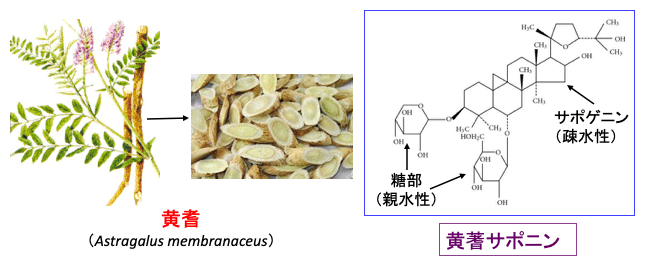

黄耆はマメ科のキバナオウギおよびナイモウオウギの根で、病気全般に対する抵抗力を高める効果があります。体表の新陳代謝や血液循環を促進し、皮膚の栄養状態を改善する効果や、細胞の代謝機能を増強し、再生肝におけるDNA合成を促進するなどの作用も報告されています。

黄耆に含まれる様々なトリテルペンサポニンはマクロファージやリンパ球を活性化して、細胞性免疫や抗体産生を高める効果があります。

サポニンというのは、本来は、水に混ぜて振ると、石けんのように持続性の泡を生ずる化合物群に付けられた名称です。サポニンの名前は泡を意味する「シャボン(サボン)」に由来します。

サポニンは構造的にはトリテルペンやステロイドに糖が結合した配糖体の一種です。糖の部分は水酸基が多く親水性であるのに対して、非糖部(トリテルペンやステロイド)は疎水性の性質を持ちます。同じ分子内に親水性と疎水性という両極端な性質をもった部分構造が共存していることになり、この構造的特徴が緩和な界面活性様作用をもたらし、体内で様々な薬効を発揮します。

図:マメ科のキバナオウギおよびナイモウオウギの根を乾燥して刻んだ生薬を黄耆という。黄耆には様々な種類のトリテルペン・サポニンや多糖類を含み、多彩な薬理作用を示す。

漢方では生命エネルギーを「気」という概念で現し、気の量に不足を生じた状態を気虚(ききょ)といいます。気虚とは生命体としての活力である生命エネルギーの低下した状態であり、新陳代謝の低下・諸々の臓器機能の低下・抵抗力の低下した状態です。元気がない・疲れやすい・食欲がない、手足がだるいなどの症状が出てきます。

漢方治療で極めて使用頻度と有用性の高いオウギが、アディポネクチンの産生を高める効果が報告されています。以下のような報告があります。

Selectice elevation of adiponectin production by the natural compounds derived from a medicinal herb alleviates insulin resistance and glucose intolerance in obese mice.(生薬由来の天然成分によるアディポネクチン産生の選択的上昇は、肥満マウスのインスリン抵抗性と耐糖能障害を改善する)Endocrinology 150(2): 625-633, 2009

この論文では、アディポネクチンの産生を高める効果をもった成分を探索するために、中国伝統医学で使用される50以上の生薬の活性成分をスクリーニングし、オウギに含まれるアストラガロシドII(astragaloside II)とイソアストラガロシドI(isoastragaloside I)に強い活性を発見しています。アストロガロシドIIとイソアストロガロシド Iはいずれもサポニンという成分です。

アディポネクチンは脂肪細胞から分泌される善玉ホルモンのような蛋白質で、血糖値を下げるインスリンの働きを改善したり内臓脂肪を分解したりする働きがあります。内臓脂肪が蓄積するとアディポネクチンの血中濃度が下がり、これがメタボリックシンドロームの中心的なメカニズムではないかと考えられています。

アディポネクチンは血中に1分子ずつバラバラにではなく、複数個がくっついた形で存在しています。低分子量(3量体)、中分子量(6量体)、高分子量(12~18量体)です。中でも高分子量アディポネクチンが生理活性が強く、糖尿病では血中の総アディポネクチン濃度が下がるだけではなくその内高分子量アディポネクチンの割合も下がることが問題だと考えられてきました。そしてこの論文では、オウギのastragaloside IIとisoastragaloside Iが血中の総アディポネクチン濃度を高め、特に活性の高い高分子量のアディポネクチンの割合が上昇することを報告しています。

図:黄蓍(オウギ)に含まれるastragaloside IIとisoastragaloside Iが脂肪組織からのアディポネクチンの産生を高める作用が報告されている。アディポネクチンは肝臓や筋肉細胞の受容体に作用してAMP活性化プロテインキナーゼ(AMPK)を活性化し、インスリン抵抗性を改善し、動脈硬化や糖尿病を防ぐ作用、抗老化と寿命延長効果を発揮する。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?