戦火のかなた(Paisà)

戦争を伝承する人が少なくなってきている。戦争を生で経験している人、私たちの世代は彼らの話をよく直で聞いたので、戦争を繰り返してはいけないという意識が比較的強いと思う。私の場合、祖母が戦争の語り手だった。夏になるといつも東京大空襲の日の話を淡々と話してくれて、しかしそれはあまりにも生々しく、劇的な話だった(祖母もいつの間にか涙ぐむ時もあった)ので、なんだか映像で見たような記憶が私の頭のなかに刻み込まれている。(そして小学校の時、その祖母の話を基に書いた私の作文は今でも手元に残していて、あの文章は我ながら魂がこもっていた。確か学校で何かの賞をとった覚えがあるから、他の人にもその思いが伝わったのだと思う。)

しかし残念ながら、これをあんなにもリアリティを持って語り継ぐことは私にはできない。私には経験がないし、能力がない。今後はどうなっていくだろうか。若い人たちはどうやって彼らの思いを引き継いでいけばいいのか。

イタリアのネオレアリズモの映画を見て欲しい。そこには戦争によってもたらされた人間の非情さ、貧困社会に起こる不条理さなどがたくさん描かれている。ハッピーエンドはなしに、ただ淡々と冷静な視線で。しかしこれが現実である。やるせなくなったり、絶望的になったりするだろう。しかしその悲劇に巻き込まれる愛に、少しの希望を見出すかもしれない。もしくは何か変革を起こそうとやる気を出すかもしれない。まず見てほしい。そしてこの映画が後世につながればいいと切実に思う。

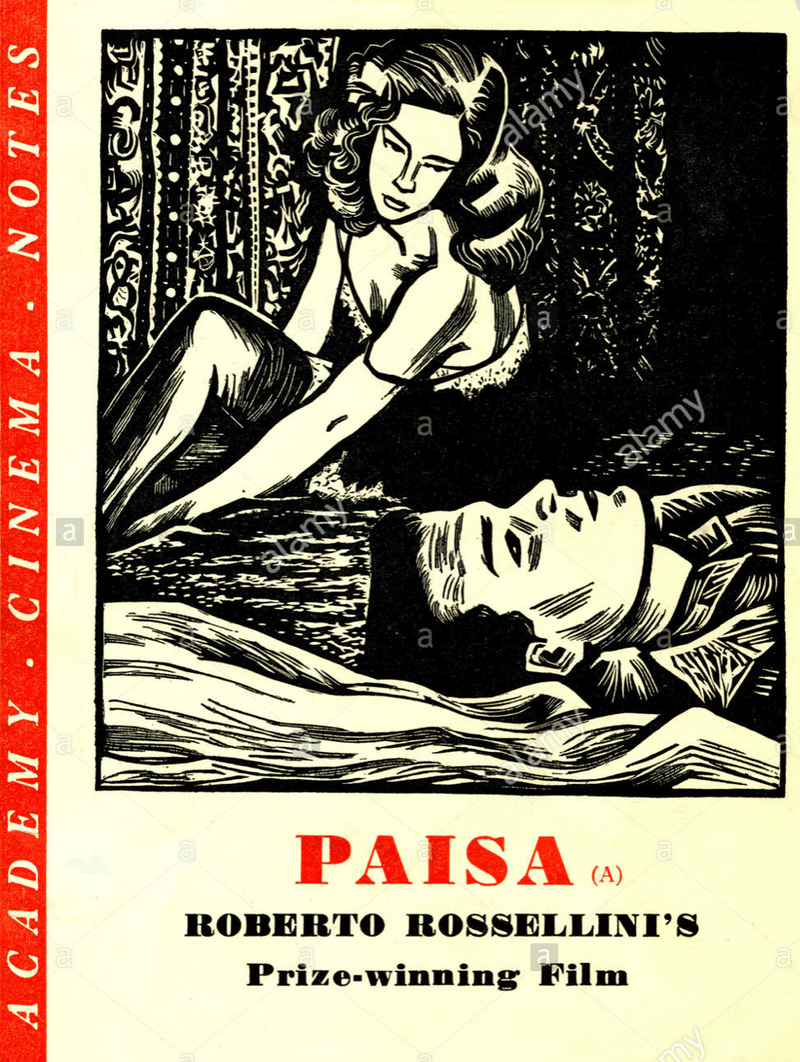

「戦火のかなた」原題:Paisàは1946年ロベルト・ロッセリーニ監督の映画である。ロッセリーニ戦争三部作の1つである。ロベルト・ロッセリーニは「フランス ヌーヴェル・ヴァーグの父」と呼ばれ、ネオレアリズモ運動はフランス、アメリカと多大なる影響を及ぼした。のちにイングリッド・バーグマンも彼の才能に惚れ、追っかけ、駆け落ちしたエピソードは知っている人も多いと思う。

本作品は全体134分の中に6エピソードが入っており、シチリア、ナポリ、ローマ、フィレンツェ、ポー川デルタ地域と、南から北へエピソードを追いかけるように構成されている。1943年〜1944年あたりのムッソリーニ政権が崩壊し、ドイツ軍が敵となっている時代に、ドイツ軍と米軍両占領下での敗戦国イタリア国民の悲劇を描いている。

”Paisà”というのは「同郷」とか「友」と呼びかける時につかうナポリ弁。アメリカ軍はアメリカにいる時に軍の演習でこの言葉を習ったと、映画中に頻繁に使っている。(南イタリア派遣と最初から決まっていたのだろう)これは同年にデ・シーカによって撮られた「靴磨き」の原題”Sciuscià”とは逆の発想である。つまり、Sciusciàとはイタリアが敗戦しアメリカ軍占領下になった時期に、イタリア人がアメリカ人の靴磨きをすることで金を稼いでいたのでその時”Shoe Shine"という英語がイタリアなまりになり”Sciuscià”となった言葉である。しかしこの”Paisà”はイタリア語をアメリカ人が英語に交えて使う単語である。この言葉が実に効果的に使われていると思う。アメリカ軍はイタリア人に親しみを込めてこの言葉を使うのだが、それがあまりに無理矢理使っているようで、から元気に聞こえる感じが、戦争の異質さを表している。

エピソードの話自体は貧困社会の悲劇であることは変わらないが、その現実を淡々と追う中でも、その中でも救われるような人情に触れることができるものエピソードもある。それぞれが短くそういうエピソードも交えてバランス良くなっているので、比較的見やすいのではないか。エピソードはそれぞれ短いのであえてあらすじは書かないでおこう。とにかく、戦争がもたらした運命を描いている。戦争は人を、人生を変えてしまうということを。

それにしてもまだ戦火の絶えない戦後間もなくにこの映画を撮影できたことはすごい。荒廃したウフィッツィ美術館など貴重な映像が満載である。

>>他のネオレアリズモ 紹介記事

イタリア映画特別上映会企画中です!あなたのサポートにより上映会でパンフレットが作れるかもしれません。もしよろしければサポートよろしくお願いいたします