日影丈吉『女の家』を読んで“銀座裏”を旅する

日影丈吉の『女の家』を読んだ。銀座裏にひっそりとたたずむ一軒の妾宅が舞台となっている。

ある天気のよい午後、銀座に出たついでにその『女の家』を歩いてみた。「地球の歩き方」や「ことりっぷ」のかわりに、一冊の文庫本を手引きに見知った場所を「旅」する。それもまた悪くない。

女の家

『女の家』は、まだ正月気分も抜けない冬の早朝、その妾宅の女主人が遺体となって見つかるところから始まる。一見したところ、不注意からのガス漏れ事故のようだ。

事故のあった妾宅について、文中ではつぎのように説明される。

その家は銀座二丁目の「大通りと並行した裏通りの東側」に位置し、「小屋根のあたりまで板塀で目かくしされ」ている。一見したところ「町中の旅館か、もっと新橋よりにあれば、羽ぶりのよい置屋」にでも間違われそうな、そんなたたずまいだ。

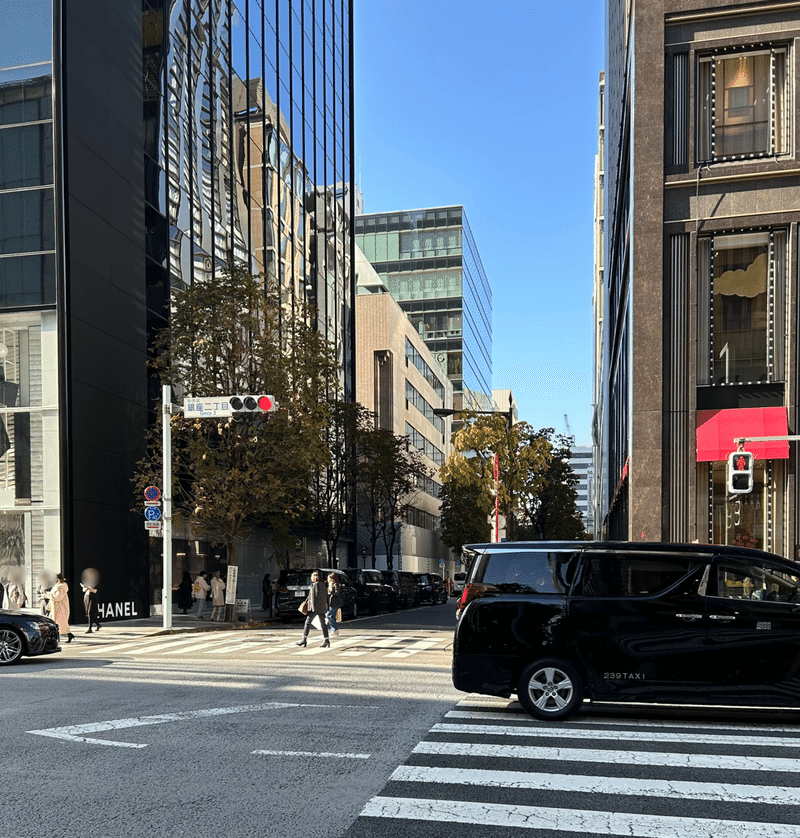

そこで、まずはその家があったとされるあたりまで行ってみた。

いまとなっては、愛人を囲うにはちょっと目立ちすぎるようだ。

そんな風情のある構えの家々が軒を連ねている様子など、この変貌ぶりからはまったく想像つかない。

思えば、戦前から使われていた「銀座裏」なんて言葉もいまやほとんど聞かなくなった。ペンキをローラーで塗りつぶすように、「銀座」というエリアがべったりと広がった結果、もはや表も裏もわからなくなってしまったといったところか。

二十一世紀の愛人たちが空中を、つまりタワマンを好むのは、街から「裏」が、あるいは「陰」がなくなったことで地上に棲み家が失われたせいかもしれない。そんな戯言が頭をよぎる。

もはや戦後ではない

それはともかく、一報を聞きつけ現場にかけつけたベテラン刑事の小柴は、女の死をたんなる事故死として片づけることに疑問を抱く。

じっさい、その家に同居する女中たちは「自殺にちがいない」と口をそろえる。女が、かつて自殺未遂を起こしたことがあるというのだ。

その家には小学生になる息子と、その世話をする3人の女中が暮らしていて、旦那は最近ではそう頻繁には姿を現さない。そのかわり、息子の家庭教師の若い男がいりびたっている。そして、どうやら女とその家庭教師とは密通しているらしい。

そんななか、小柴は女中たちが行きつけにしている近所の八百屋の店員から、女が亡くなったまさにその時刻に緊急のガス工事があったことを聞く。

そして、この工事を何者かが利用して女を殺したのではないかという疑念をもつ。原因となったストーブを点火するのに使ったマッチが部屋にみあたらないからだ。

一転、事故は事件の様相を帯びてくる。

ところで、小柴刑事がガス工事の話を聞いたその八百屋は、「グローサー八百富」なる看板を掲げたやはり銀座裏にある店だ。

その店は事件のあった妾宅にも近く、また小柴刑事が毎日「有楽町」駅から職場への通勤途中に通りがかるなじみの場所でもある。

では、八百富の場所はどこだろう?とアタリをつける。

おそらく、いま「マロニエ通り」と呼ばれている道の三十間堀川と昭和通りとのあいだのどこかではないか。

いまはこのあたりもすべて「銀座二丁目」ということになっているが、物語の当時は「銀座東二丁目」だった。昭和通りの交差点にはまだその名前が残っている。

ちなみに、手元の銀芽会編『わが街銀座』という本によれば、「マロニエ通り」は戦後まもないころには「セント・リューク・アベニュー」と呼ばれていたそうだ。まっすぐ行くと築地の聖路加病院に突きあたるからだ。

それにしても、なんの変哲もない八百屋にわざわざ「グローサー」などというたいそうな横文字がつけ加えられているのも不思議だが、それはかつてその店が進駐軍相手に商売をしていたからと考えると納得がいく。

質素すぎる白地に黒ペンキの素人くさい字で、釣合いもおろそかに『グローサー八百富』と書いてあるが、この看板はおそらく十年来、塗りなおしたことがないと思う

『女の家』の出版が進駐軍の撤退から9年後の昭和36年であることを思えば、十年来塗り替えていないであろう看板という断り書きがもつ意味もわかる。そんな細かい描写も、当時の読者には戦後のザワザワした空気を生々しく伝えたのではないか。

瓦礫で埋め立てられた川

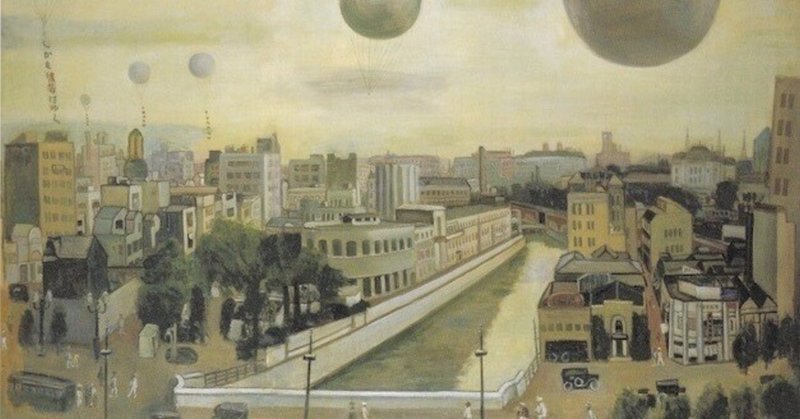

銀座で戦争の痕跡といえば、かつて中央通りと昭和通りのあいだを流れていた掘割の埋め立てもそのひとつだろう。幅35メートルほどもあった三十間堀川が埋め立てられたのは昭和24年のこと。戦災による大量の瓦礫の行き場に困った末、掘割の埋め立てに使われたと聞いたことがある。

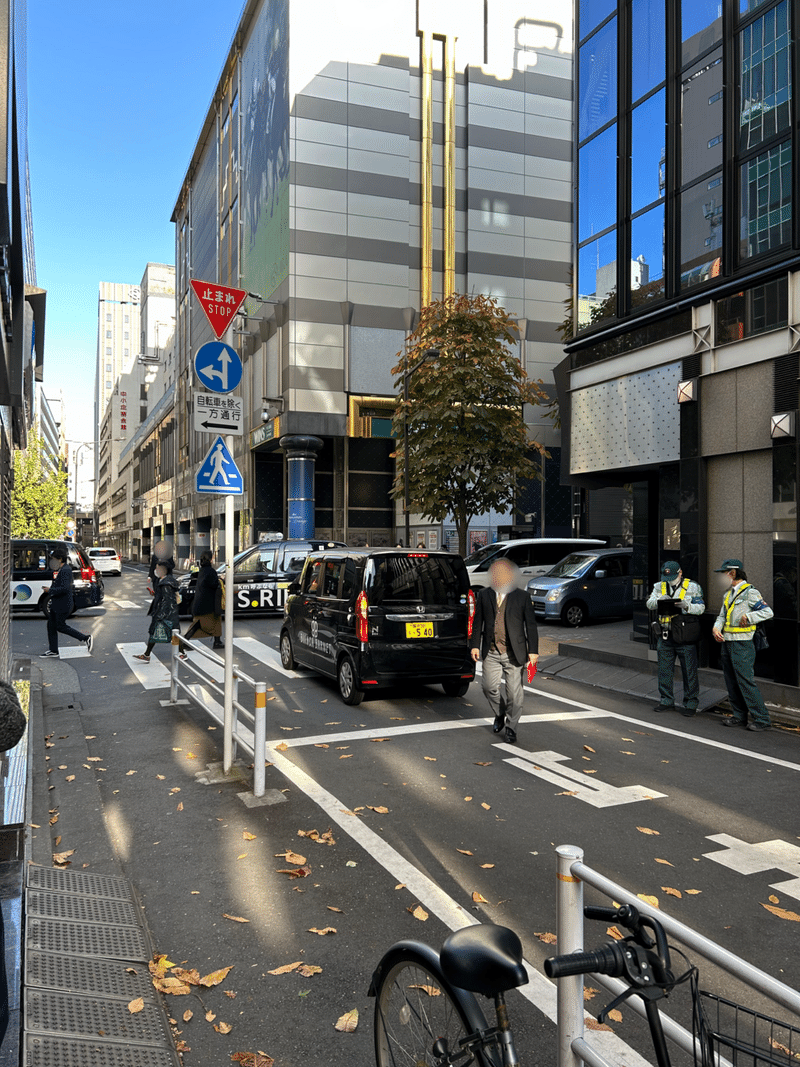

いま銀座二丁目の「三十間堀川」の跡地をみると、そこには公衆トイレや場外馬券売り場のビルが建っている。

斜め右が場外馬券売り場のビル

銀座の真ん中に公衆トイレやら場外馬券売り場やらがあることじたい漠然と不思議に思っていたが、川を埋め立ててできた土地だからこそ可能だったのだろう。そんなふうに眺めてみると、見慣れた銀座の街路にもふだんとはまた異なる風景が立ち上がってくる。

小柴刑事の通勤路を歩く

そこからさらに東へ、つまり昭和通りを越えてかつての築地川のところまで足をのばす。

三島由紀夫の『橋づくし』の舞台となった築地川もとっくに埋め立てられ、いまは橋の下を川のかわりに高速道路が走っている。かろうじて欄干に刻まれた「亀井橋」の名前が、そこに川が流れていたことを忍ばせる程度だ。

その亀井橋を渡り切ると左手にあるのが築地警察署。

銀座二丁目が管轄となると、おそらく小柴刑事の「職場」はここでまちがいない。築地署といえば、戦前『蟹工船』の小林多喜二が拷問の末に虐殺された場所としても知られる。

築地署から「有楽町」の駅までは、まっすぐ一本道で徒歩15分ちょっとといったところだろうか。退職を数年後に控えた白髪頭の小柴刑事が、コートの襟をたて背中を丸めて歩く姿が思い浮かぶようである。

旧式の人びと

この『女の家』は、その小柴刑事と女中のなかではもっとも年かさの乃婦(のぶ)というふたりのモノローグによって展開してゆく。ふたりは年齢も近く、戦前の価値観をそう易々とは捨てられない “古い”人間であるという点で共通している。

いっぽう、亡くなった女は新橋で芸者になろうとしていたところを旦那に身請けされ、以後銀座の裏通りで孤独に暮らしている。年齢こそ若いが、その意味で彼女もまた“古い”世界に生きている。女について語る小柴と乃婦のことばにどこか憐れむようなやさしさが感じられるのはそのためかもしれない。

昔ながらの建物もまだ健在

日影丈吉の銀座

こうしてみてゆくと、『女の家』はありがちな流行小説とかならずしも言い切れないところがある。

なんの未練もなく過去を打ち棄てるかのように劇的にその姿を変えつつあった昭和30年代の東京・銀座を舞台に、日影丈吉は古い価値観と新しい価値観とがせめぎあう時代の空気感や世代間の分断を描こうとしたのではなかったか。

作者のそうした思いは、小柴や乃婦の口を借りて語られることばからも見て取ることができる。そしてそれは、ときに饒舌すぎるほどの《銀座論》にもなっている。

銀座はアナクロニズムの街だが、ここぐらい、いわゆる文化というものが、息のつまりそうな場所で静かに呼吸しているところはない。アナクロニズムもそのなかにはまりこんで、痛痒を感じさせないところは他のさかり場とちがう点である。

銀座はアナクロニズムの街であると言うとき、そこにはまだかろうじて“古い”ものが呼吸する余地が残されていることへの安堵といったものが感じられる。だからこそ、『女の家』の舞台は新宿でも浅草でもなく銀座でなければならなかった。銀座ほど、やがて姿を消しつつあるものへの哀悼が似あう街はないからだ。

ことの真相は、事故? それとも自殺?あるいは他殺? それはまた哀しくも決然とした意志の感じられるものである。新しい者たちはそれこそアナクロニズムと鼻で笑うかもしれないが。

ノスタルジアの街

そんなわけだから、銀座を語るとき、そこに“郷愁”が忍び込むのはどうしたって避けようのないことなのだ。関東大震災の直前、奉公に出ていた少年時代を回想するというかたちで、作者は小柴刑事に次のように語らせている。

真夏のむしあつい夜、店をしまうと若い番頭さんが銀座へ連れだしてくれた。私はいがぐり頭に盲縞の着物をきせられていたようで、番頭さんも店では同じような恰好だったが、散歩に行く時は富士絹のワイシャツと黒のアルパカの服に着かえていた。その頃、裏通りの角の、いまなら音楽喫茶かモードの店になっているような場所に、ガラスのすだれをさげた掻き氷屋があった。その店に十七八のふっくらした、お尻の大きな娘がいて、番頭さんの知りあいらしく、いつもそこへ連れて行かれて、氷水ではなく冷やしコーヒーというのを飲まされた。クリームなどついていない、冷やし飴にストローを添えたようなものだったが、それでもたいへんに旨く、一杯では物足りないくらいであった。いまとはとても比較にならない銀座の灯に見とれて歩きながら、番頭さんの得意そうな表情からも、人生とはこんな素晴らしいものかと私は思ったのである。

ひとの数だけ、銀座もまた存在する。そして、銀座を歩くとき、ひとはみな自然と自分の心の中にある《銀座》と照らし合わせながら答え合わせしているような気がするのである。

銀座にはそういう、独特の「引力」が存在している。

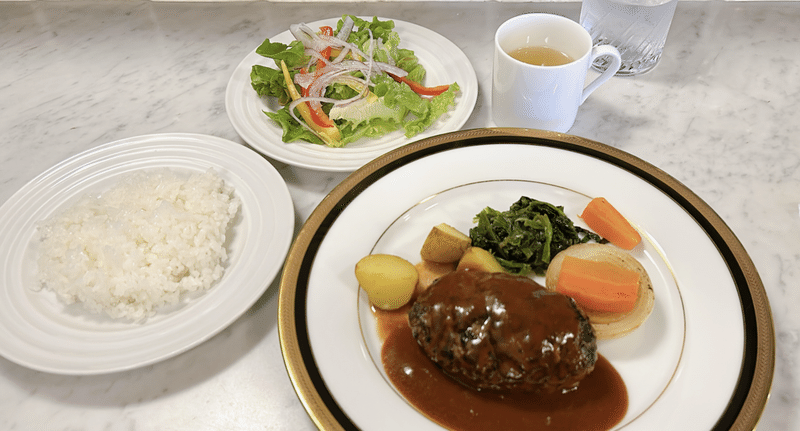

おまけ|ローマイヤ レストランの手ごねハンバーグ

こんなふうに時間の地層をするすると降下するような「旅」をするときは、その時代の匂いが感じられるお店に立ち寄りたい。

この日は、大正10(1921)年にドイツ人アウグスト・ローマイヤが創業した《ローマイヤ》のレストランでランチ。

デパ地下の精肉売り場ではおなじみだが、現在レストランは銀座5丁目にあるここ一店舗のみ。かつては、同じ5丁目でも外堀通りのソニービルや日動画廊の並びにあった。谷崎潤一郎の『細雪』はじめ室生犀星、里見弴、三宅艶子などさまざまな作家の作品にその名前は登場する。

ランチはお手頃な値段だが、つけあわせのオニオンのローストやにんじんのグラッセなど冷凍食品を使っていないところがうれしい。さすがお肉屋さんだけに素朴ながらしっかり肉の風味があるハンバーグもおいしかった。

著者は映画監督の山本嘉次郎

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?