PERFECT DAYS

――ああ、この世界はなんて素晴らしいんだろう

柄にもなく、そんな感情に見舞われる瞬間がたまにある。

けれど、惜しいことにそんな感情は長続きすることはない。

あまりにあっけなく消えてしまうので、せめて口のなかでトローチを溶かすほどの時間であればなどと思ったりする。

それでも、そのときおぼえた感情は自分のうちにたくわえられ、人生をすこしだけ前へと押し出す推進力となる。

――つい先だっての話。

いかにも曇天といった風情の冬の朝。地下鉄の時刻を気にしながら、ケヤキ並木を駅へと足早に向かっていた。

葉もすっかり落ち、短く刈り込まれたケヤキの木々は灰色の空を背にいかにも寒々しい。

そのとき、耳に挿したイヤホンからデイブ・ブルーベックのクアルテットが演奏する《ブルーロンド・ア・ラ・ターク》が流れ出した。

「トルコ風」の8分の9拍子からなるせかせかとしたリズムが駅へと急ぐ自分の歩調、それに視界を流れる木々の景色と見事にシンクロして、映画の主人公とまでは言わないが、古いモノクロ映画のフィルムのなかに滑り込んだかのようだ。

これがもし穏やかな冬晴れだったら、ケヤキが青々とした葉に覆われていたら、あるいはまた自分の歩調がもっとのんきなものであったなら、その精妙なバランスはほろっと崩れてしまいなんとも感じはしなかったろう。

そう思うと、その瞬間、指の先がほんのすこし世界の秘密の一端に触れたような気がして、明日はきっと今日よりもいい一日になるにちがいないなどと根拠もなく心強さをおぼえたりもするのだった。

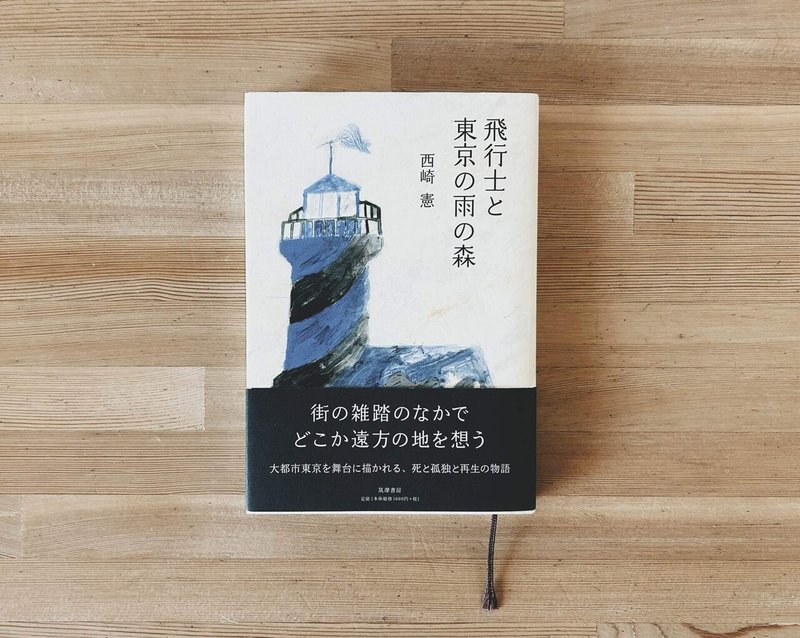

――そういえば、この正月に読んだある小説のなかで、そんな感情を「スタンプ」という表現で巧みに言い当てているのをみかけた。

すべての街には好い定食屋やレストランやカフェやバーがなければならない。そういうものがなくても生きてはいける。もちろんそうだ。けれど、好いレストランや好いバーを知っている人間は見えないスタンプカードを持っているようなものだ。スタンプが溜まったところで何か得なことがあるわけではない。けれども好いバーに入って、穏やかな満足の気持ちでそこを後にする時、わたしは神さまか何かそういうものに、ぽんとスタンプを押してもらったような気になる。押してもらったらわたしはそれを胸のどこかにしまいこむ。

――月曜日。仕事が休みだったので日本橋で『PERFECT DAYS』を観ることにした。

「ヴィム・ヴェンダースが日本を舞台に撮影した最新作」くらいの予備知識しか持ち合わせていなかったのだが、観終わってみればしみじみと良い作品であった。

――とりわけ印象に残ったのは、この映画の主人公で公共トイレ(「公衆便所」とはちがうのか?)の清掃員「平山さん」が空を見上げて微笑むシーン。ちなみに、その「平山さん」は役所広司が演じている。

仕事に向かうためアパートのとびらを開けた平山さんは、毎朝、あたかもそれが日課であるかのように空を見上げ、そしてほんのわずか微笑む。

それはよく晴れた朝にかぎらず、ふつうだったら顔をしかめてしまいそうな曇り空、あるいは雨がしとしと降り続く朝であってもかわらない。

その微笑みは、まるで顔見知りと会釈をかわしているかのように映る。

ーーまた、いつものベンチでのいつもと同じ休憩のひととき。

平山さんは作業服のポケットからおもむろにフィルムカメラを取り出し、頭上の木漏れ日を一枚だけ写真に収める。

そのときの、平山さんのみせる表情がまたいいのだ。

――ああ、この世界はなんて素晴らしいんだろう

そんな心の声がどこかから聞こえてきそうだ。

ところで、この「微笑み」について、インタビューにこたえて役所広司はつぎのように語っている。

「台本には『空を見上げて深呼吸』としか書いてなかったけど、ほほ笑もうと思いました。太陽が自分だけに見せてくれる景色。それは世界中で自分だけのものですから」

現像した写真は、平山さん自身の目で選りすぐった後、月ごとに仕分けして押し入れに収納される。

はたして彼がどのような基準で選んでいるのか、それは当然のことながら誰にもわからない。

木漏れ日の写真は、たんなる平山さんの趣味などではなく、この世界から、あるいは「神さまか何かそういうもの」から平山さんだけに贈られた「スタンプ」、恩賜なのだから。

――正直なところ、日本で日本語で撮影されたこの映画をどこまで「ヴェンダース監督の新作」と言ってよいものか迷いがないわけではない。

けれど、映像や台詞だけでなく風や鳥のさえずりといった自然の音や雑多な生活音を印象的にとりいれる手法はおなじ監督の『リスボン物語』などたしかに彷彿とさせるところもあった。

外国など見知らぬ土地にいるとき、ひとの聴覚はいっそう研ぎ澄まされる。

松江での暮らしを「音」をとおして綴った小泉八雲ことラフカディオ・ハーンのエッセイなどその最たるものだし、『リスボン物語』は異国で失踪した友人のゆくえを集音マイクが拾う「音」をたよりにさがし歩く音響技師の物語だった。

仮に、この『PERFECT DAYS』のなかで不自然に強調された音を平山さんの耳にきこえている音と理解するなら、東京の片隅で淡々とした暮らしを続けながらなお、平山さんというひとはまるで見知らぬ土地にいるかのように新鮮な気持ちで日々過ごしているということにはならないだろうか。

すくなくとも、平山さんはこの世界に飽き飽きしていない。

ぼくがもっとも惹かれるのは、平山さんのそういうところかもしれない。

「私たちの人生は『なにが必要か』ではなく『なにに満足するか』ということによって定義されているのです。私は、平山がなにに満足しているのかをこの映画の中で明らかにしていません。だからこそ、観る者に感動を与えるのだと思います。これが必要だと社会に信じ込まされているものよりも、本当に自分を満足させてくれるものについて考えるべきです。たとえば、私たちは、成長することでしか満足できないと思い込まされていますが、本当は逆で、成長することでより不満を感じるようになっているのかもしれない」

――ヴェンダース監督の言葉を読むと、ほんとうに必要なものと必要と信じ込まされているものとの違いについて深く意識してこなかった自分に気づかされる。

自分の身の回りのことすらまともに整理整頓できていないのに、余計なモノや情報を引き受けすぎなのではないか?

『PERFECT DAYS』の平山さんは、たしかにストイックな世捨て人のように映らなくもないが、自分の処理能力に対して謙虚になれば、ひとが背負えるモノや情報などせいぜいあの程度なのかもしれないと思ったりもする。

すくなくとも、映画の中の平山さんは自分の身の回りのことはちゃんとできている。

どんなに便利なモノも有用な情報も、けっきょく自分の処理能力の限界を超えてしまえばたんなる「贅肉」にすぎない。ちがうだろうか?

――映画館を出て、一服しようと高島屋うらの《ロータス》に立ち寄った。以前コメントで「夕方のロータスもいいですよ」とおすすめしていただいたのを思い出したのだ。

めずらしくウィンナーコーヒーなど注文。

映画のつづきのような静かな店内に、ちょうどいい音量でモーツァルトのピアノソナタが流れていた。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?