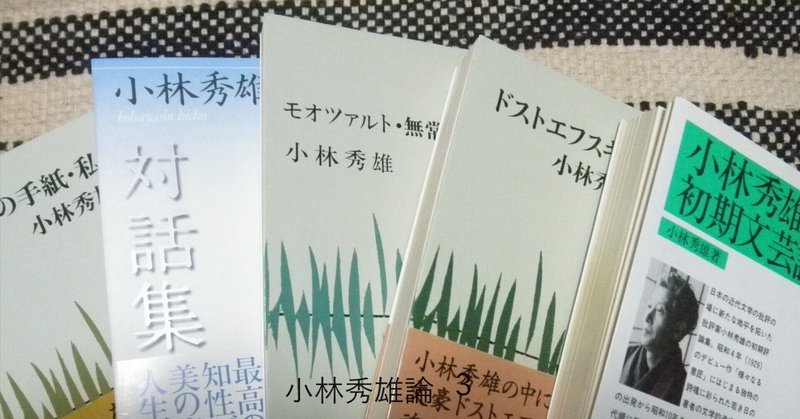

小林秀雄論ーモオツァルト、についてー

小林秀雄論ーモオツァルト、についてー

㈠

小林秀雄の『モオツァルト』は、端的に言って難しい。何を言っているのか、分からない箇所も沢山ある。しかし、小林秀雄くらいの天才でないと、恐らく、モオツァルトには近付けまい。つまり、天才のモオツァルトに、である。

㈡

小林秀雄は、『モオツァルト』の中で、自己を投影しながら、芸術理論を語っているように思われる。

美と呼ぼうが思想と呼ぼうが、要するに優れた芸術作品が表現する一種言い難い或るものは、その作品固有の様式と離す事が出来ない。

それにしても、真理というものは、確実なもの正確なものとはもともと何んの関係もないものかも知れないのだ。

こういう、実直な、無駄のない格言の様な文章が、『モオツァルト』には散見される。小林秀雄は、云わば、モオツァルトの解説をしているのであって、こちらは頷いて、佇むしかないのであるが、実に批評家らしい名文である。我々は、この文章に反論や闘争を仕掛ける術を持たない。理解するか、逃走するかだ。しかし、美と様式の問題、真理の問題、小林秀雄は、モオツァルトに自己投影しながら、様々なることを、書いている、もっと言えば、モオツァルトに書かされているのである。モオツァルトの魂の言語的復活、こういうことを、小林秀雄は、成したかったのではなかろうか。そしてついに、完成させてしまったのである。

㈢

彼の音楽の大建築が、自然のどの様な眼に見えぬ層の上に、人間のどの様な奥低の上に建てられているのか、或は、両者の間にどの様な親和があったのか、そんな事が僕に解ろう筈はない。

こういう、モオツァルトにも近付けない小林秀雄の独白は、文章の逃れる術に置いて書かれた文章であり、「そんな事が僕に解ろう筈はない。」ということを、書くために書いているのであって、寧ろ最初に、モオツァルトの音楽を大建築、と言い得ていることのほうが、小林秀雄が言いたかったことなのだ。小林秀雄の文章は、時に、言いたいことが最初に来て、文章の最後で逃げるという術が、逆説的に、始めの言い当てを正当化するという、文筆の方法論を時に使って居る。一種のペテン的方法論に、日本語を使う我々は思うが、外国語の多くが、主語の次に述語が来ていることから、そう言った文法の日本的使用が看取出来る箇所が膨大にあるのである。

㈣

『モオツァルト』において、モオツァルトの音楽を大建築と言った小林秀雄は、音楽を良く知っている。音と音の組み立てによって成り立つという、作曲の原理を言い当てて居る。小林秀雄にとっては、『モオツァルト』を論じることは、何ら苦痛ではなかった。寧ろ、書く使命に捉われて、必死に執筆に挑んでいる姿が、背後に見えて来る。それは、実に、音を楽しむ様に、書かれたと、信じて止まない。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?