発表「教育はすべて“暴力”である!?――ブルデュー『再生産』を読む――」レジュメnote版

※note版注

これは、2024年5月2日に、大阪大学の学祭「いちょう祭」にて、私が所属する「希哲会」の研究発表「教育はすべて“暴力”である!?――ブルデュー『再生産』を読む――」で用いたレジュメをほぼそのまま公開している記事です。一部加筆修正・省略等ありますことご了承ください。レジュメといいつつ、一応読み物としても読めると思います。

※”(16)”などのページ数は、特別な言及がない限り、ブルデュー&バスロン著・宮島 喬訳『再生産 〔教育・社会・文化〕』(1991)のページ数を指します。

◯まえおき――「暴力」の定義――

本発表は、ブルデューとバスロンというフランスの社会学者が1970年に発表した『再生産 〔教育・社会・文化〕』という本の紹介です。「中立であるはずの教育が、実は社会階級を保存し『再生産』しているのだ」、という内容で、既存の教育システムを根本から疑い、分析するものです。

発表に入る前に、「暴力」の定義を明確にしようと思います。ここでの「暴力」は、一般的な「暴力」という言葉とは違った、より広い意味を持つからです。まず、本文での定義を下に紹介します。

0 およそ象徴的暴力を行使する力、すなわちさまざまな意味を押しつけ、しかも自らの力の根底にある力関係をおおい隠すことで、それらの意味を正統であるとして押しつけるにいたる力は、そうした力関係のうえに、それ固有の力、すなわち固有に象徴的な力を付けくわえる。(16)

この発表で言う「暴力」は、この「象徴的暴力(を行使する力」)」を指しています。それは、「さまざまな意味を押しつけ、しかも自らの力の根底にある力関係をおおい隠すことで、それらの意味を正統であるとして押しつけるにいたる力」です。

…と言っても難しい言い方になるので、簡単に言い換えます。「象徴的暴力」というのは、「誰かにある考えを抱かせて、しかもその考えを抱くことを当然と思わせる」ということです。そして、教育とは本質的にこの「象徴的暴力」であるというのが、本発表の中心となるテーマであり、唯一のメッセージです。以下は全てその具体例にすぎません。

また、本発表はあくまで『再生産』という本とその内容の紹介にすぎないということも了解してください。本発表は、「この考えが正しい」・「あなたの考えは間違っている」という、それこそ「教育」ではなく、「教育についてこういう意見もあるよ」という「提示」でしかありません。

以上二点を承知いただいた上で、お聞きいただければ幸いです。

◯教育の「恣意性」――なぜかけ算に順序が必要か――

本発表は、「教育とは本質的に『象徴的暴力』である」という考えに基づき、現代日本のいろいろな教育問題について論じていきます。まずは、「かけ算順序問題」についてです。

みなさんは小学校でかけ算を習ったときに、「(1つ分の数)×(いくつ分)=(答え)だよ」と教わったのではないでしょうか。

具体例を出せば、「みかんを3人の子どもにくばりました。どの子どもも12こずつもらいました。ぜんぶで何こくばりましたか」という問題があれば、

12(このみかん)×3(人のこども)=36(こ)

という答案になります。

しかし、当然ながらかけ算は順序を入れ替えても成立するため、「3×12」としても答えは同じ「36」です。ならば、「12×3」でも「3×12」でも良いと思いますよね。

ですが、インターネットでは、定期的に「子どもが『3×12』って書いてバツされた!おかしい!」という投稿が見られます。また、教員の中にも、「『(1つ分の数)×(いくつ分)』という順序に教育的意義がある」とか、「順序があべこべだと生徒が問題の意図を理解しているかわからない」と主張する人もいます。

かけ算の順序の意義や必要性の賛否については置いておくとして、私はこの「かけ算順序問題」は「教育の恣意性」の好例だと思うのです。ブルデューはこう言います。

1 およそ教育的働きかけ(AP)は、恣意的な力による文化的恣意 arbitraire culturel の押しつけとして、客観的 には、ひとつの象徴的暴力 violence symbolique をなすものである。(18)

恣意的とは、「必然ではなく作為的である」ということです。かけ算の例で言えば、式が「12×3」である必然的な意味はありません――「3×12」でも同じ答えが出るからです。しかし、教員は「恣意的な」意図により、「36」という答えにたどり着く、本来は無数にある――「12+12+12」でも良いのです――手段を「12×3」の一つに限定します。これが、「教育の恣意性」です。

かけ算の順序程度ならまだ良いでしょう。しかし、この「恣意性」は、教育のあらゆる側面において生徒の考え方を、教える側が望む形に、「型にはまったように」限定・成形します。さらに、教える側が教える内容を恣意的に決めることができ、生徒はそれを受け入れる他ないという不均衡な構造自体が、生徒の権威への従属性を促進します。そして、この「恣意性」は、次からの全ての話に共通する根幹でもあります。

またそもそも、「採点」により「正しさ」を規定し、それを強化できる教員のあまりにも強い権力にも留意しなければいけません。ただ教員が「(1つ分の数)×(いくつ分)=(答え)だよ」と言うだけならまだ良いでしょう。しかし、教員は、そのルールから外れた答案にバツをつけ、罰することができます。すると、生徒はバツをつけられたくないので教員のルールに従い、やがてそのルールは生徒の中にも内面化されます。

◯なぜ先生は「偉い」のか?――作られた「権威性」――

さて、みなさんは今席につき、黙ってじっとして私の発表を聞いています――しかし、本当にそうする必要性はあるのでしょうか?確かに、大声で騒ぎ立てられるのは困ります。しかし、私の話をあなたの耳に入れるだけなら、私としてはあなたが立っていようが、寝っ転がってようが、逆立ちしていようが効果は変わりません(ちなみに、本当にそうしてもらっても構いません)。これこそ、「恣意的」です。

ではなぜみなさんはそうせず、席についてじっとしているのでしょうか?そもそもなぜ私は教壇という高いところから話し、みなさんは席に座りそれを見上げているのでしょうか?それは、みなさんがこれまで受けてきた教育の中で、そうするように「しつけ」られたからです――ブルデューはそう言います。

教師は、伝統的制度がかれのためにしつらえた特殊な空間(教壇、その座、視線の集中する中心におかれたその位置)を、学生からの距離とかれらの尊厳を維持するための物的・象徵的条件とする(139)

教師は、かれを雄弁家として聖別するその空間のなかにたてまつられ、幽閉され、数のゆるすかぎり若干の空席の列によって聴衆学生から隔てられている。この空席の列は、ことばの魔力を前におそるおそる俗衆がとる距離を物質的にあらわしており、いずれにせよ、およそ完ぺきに仕込まれている熱狂的崇拝者か、教授的言辞への敬虔な信従者によってしか占められない。(同上)

そして教師は遠巻きにされ、不可侵とされ、漠然と恐れられるさまざまな「~だそうだ」に取り囲まれ、どんな威圧的な規制よりもはるかに強制的である立場上の必要から、(略)いやも応もなく、それを占める者にふさわしい抑揚、発声、口調、弁論の身ぶりを獲得させる。(同上)

教師は学生たちに向かって議論への参加を、反論をよびかけることがある(略)しばしば修辞上の問いにすぎず、なによりも、その信者たちが儀礼的に行う参加を表現するためのものとなっている。だから答えは、たいてい応唱に終る。(同上)

ブルデューの分析は、大学の講義を対象としたものですから、大学生のみなさんには納得したり、クスッとくるものもあったかもしれません。しかし、本質はどの教育でも同じです――ともすればこの発表にも当てはまります。

なぜ「先生」は「偉い」のか。なぜ生徒は彼の話を聞くのか。なぜ生徒は席についてじっとしていなければいけないのか。それは、制度が、教員に権威を与えるためのお膳立て、もしくは舞台演出を行なっているからです。そして、皆さんは生まれてから絶えずこの舞台演出に従うよう、影に日向に教え込まれているのです。そうして今も、私を教員のように(そして私は教員のように)振る舞っているのです。ブルデューはまたこう言います。

なぜなら、制度の正統性のおかげで、制度の代行者たちは、かれらの権威を絶えずかちとり、打ち固めるという必要からまぬがれるからである。(92)

制度の代行者、すなわち教員は、(ほとんどの場合)なにも自分が偉いから、自分に威厳があるから生徒が話を聞いているわけではありません。ブルデューは社会学者デュルケムの言葉を引用し次のように言います。「教師は、聖職者と同じく承認された権威をもっているが、それは、かれを超える道徳的一人格の器官をなしているためである」。教員の権威性は、あくまで制度やそれまでの教育により与えられたものに過ぎないのです。

◯なぜ古典を勉強するの?――教育は実用性のためにあらず――

さて、ここまで、いかに教育が生徒を従属させ、特定の考え方を教え込むものかという話をしてきました。ここからは、何のために「教育」は利用されているのか、教育の本当の利用価値は何なのかという話をしていきます――大きく分けて、「文化の再生産」と、「格差の再生産」です。

「なんで古文や漢文を勉強するの?」、「社会に出ても使わなくない?」――皆さんの多くが一度は抱いた意見でしょうし、最近でも「実用性のない古文漢文はなくしてしまえ」と「古文漢文不要論」を唱える識者が散見されます。古典教育の実用性については様々な意見があるでしょう。しかし、ブルデューに言わせれば、そもそも教育は「実用性」のためではないのです。

2.2.2ある特定の社会組織において、正統な文化、いいかえれば支配的な正統性を付与された文化が、文化的恣意および支配的な文化的恣意に関するその客観的真理において誤認されているかぎり、それは支配的な文化的恋意にほかならない。(42)

2-3 AP(教育的働きかけ)を行使しているすべての機関(行為者または制度)は、もっぱら集団または階級の委任者という資格でAuP(教育的権威)を有しており、集団や階級の文化的恣意の押しつけは、当の恣意によって規定された押しつけの様式にしたがってなされている。すなわち、委任による象徴的暴力の権利の保有者という資格においてなされるのである。(43)

また難しい引用が出てきましたが、つまるところこういうことです。「学校は、過去からうけつがれてきた文化を保存し、伝達する伝統的機能を託され、かつ自己存続の独特の手段をもっている(169)」のです(自己存続については後ほど触れます)。

社会が、学校教育に「伝統的文化を『再生産』しろ!」と「業務委託」します。学校教育は、古文や漢文、――もっと言えば書道や美術なども含みますが――といった教科を生徒に教えることで、社会の期待に答えるのです。そしてその裏には、「伝統的文化」に付随する、「伝統的価値観」――男尊女卑や伝統的家族観、年功序列など――を再生産する狙いもあるのです。

古典教育にはもう一つの狙いもあります。それは、「教育システム自体の『再生産』」です。といっても、どういうことなのでしょうか。

「一般教養」イデオロギーの主な機能は、「教養人」が自らの教養を技術的に証明するようきびしく求められることは、事実上も権利上もおよそあってはならないとする点にあろう。だから、定義不可能と定義される教養への関係を客観的には独占している階級(略)が、証明の効果からの利益を全面的に引きだせる状態にあること、この効果をおおい隠しつつ正統化する中立無私の文化のイデオロギーを擁護するのに利益を見いだすこと、は理解できる。「人文主義」の倫理的・論理的効力への、緩慢とならざるをえない導入としての古典語習得にせよ(略)これと同じ論理の下に理解される。(190-191)

すなわち、古典や漢文、もっと言えば、人文系学問の教育や研究を生業とする者にとって、無条件に自らの価値を担保してくれる「教養」教育を擁護する利益があるということです。言い換えれば、古典教育の意義の一つに、教育システム自体の維持再生産があるのです。

そして、古典は教育され、試験の存在により学ぶ「必要性」を生じさせます――試験を設け、必要性を生んだのは教育システム自体ですが。ある種のマッチポンプです。

◯試験は「公平」?――覆い隠される不平等――

さて、本発表の本題――そして最も議論を呼びそうなパートに入りましょう。すなわち、公平中立とされる「試験」は本当に「公平」なのかということです。ブルデューは、試験の公平性すらも疑います。彼が言うには、試験は社会階級を再生産しているに過ぎず、しかも一見公平だから階級を覆い隠す効果すらあるのです。

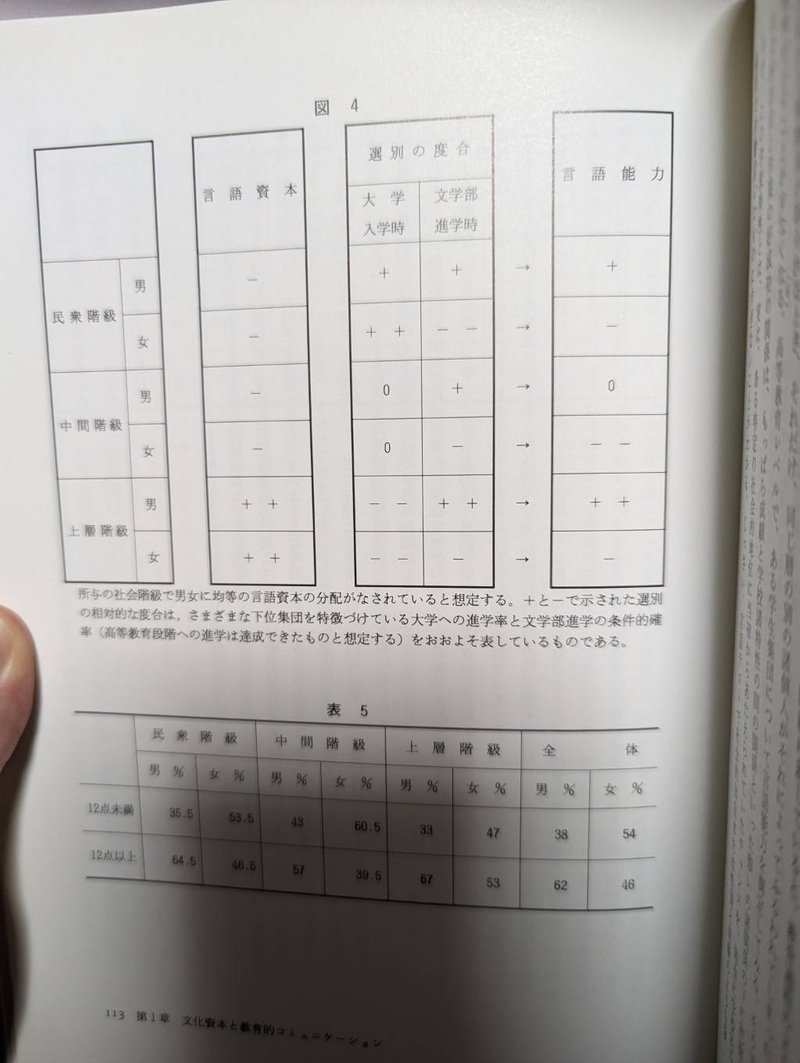

ブルデューは、大学入学試験と階級、性、実際の言語能力について上図のようにまとめます。難解な図ですが、見方を紹介します。この図はさまざまな階級・性の人が文学部に入部したときの、その人の言語能力のモデルです。例えば、「民衆階級」の「女」について見てみましょう。まず、「言語資本」については、民衆階級の生まれ故乏しく、「-」がつきます。次に、(試験での)「選別の度合い」です。民衆階級の女性の大学進学には障壁が大きく、「大学入学時」には「++」がつきます。ただ、女性は文学部に行きやすい文化的構造があるため、「文学部入学時」には「--」がつきます。結果、文学部に入学した民衆階級の女性の言語能力は「-」ということになります。ここで、この図に関するブルデューの解説を見てみましょう。

ここでも、ある所与の社会的出自と結びついている言語資本、およびそれぞれの社会階級と性にぞくする者にとっての大学進学と、第二段階として文学部進学とが含意する運別の度合が、相対的な値としてどうなっているのかを規定してみよう。

(略)

上層階級の男子学生は、言語資本および大学進学のさいの選別の度合では、おなじ社会的出自の女子とまったく区別されるところはないが、こと文学部のなかでは、女子はこの学部へ追放されているため、その彼女たちよりも選別を受けており、最高度の成績(++)に達していてしかるべきである。(111-112)

すなわち、入学試験というのは一見公平に見えますが、家庭の豊かさや、性別により、試験の結果が左右されたり、そもそも試験を受けるか受けないかという選択の段階でも選別が行われたりするということです。女性が文学部に「追放」されているというのは、女性にとって、理系学部よりも文系学部を選ぶ選択圧がかかっているということです。

そして、さらに、「試験は公平無私である」という通念があるため、この試験の階級・性差による不平等は覆い隠されます。

それゆえ形式上は非の打ちどころのない排除は、合格者と不合格者を対照づけることで、受験者と受験者の数からすでに事実として排除されてしまっている者すべてとの関係をぼやかし、学校システムと階級関係構造のつながりを隠蔽してしまい、そうすることで、学校システムの機能が成就されていることをおおい隠すのである。(183)

ブルデューは「学校に対する民衆階級の成員の諦めによる辞退(179)」なども指摘していますが、彼は、試験が「形式上は非の打ち所がない」からこそ、それにより行われる事実上の「排除」が無きものとして無視されることを指摘しています。

本題に入ります。阪大基礎工学部で26年度から導入される「女子枠」についてです。

(この後の女子枠についての言及はnote版では省きます。読みたい方はご一報ください。)

◯おわりに――身近に潜む権威性――

さて、ここまではブルデュー『再生産』に基づいた見解の紹介でした。ここからは私の言葉になります。本書の内容や、それを受けての私の感想への賛否はあろうと思います。ただ、当然とされていること、問題ないとされていることについて、「問題がある」と言える可能性を見いだせるかもしれないということは伝えられれば幸いです。

また、『再生産』には、今回取り上げた事以外にも、教育による支配文化の押し付けや被支配文化の破壊など、様々なことが取り上げられています。今回興味を持たれた方は、是非一度読んでみてください。

では、ご清聴ありがとうございました。

(以上)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?