カムイチェプの旅路を辿って。

昔から冬が好きだった。

「冬はつとめて」とはよく言ったものだと思った。小学生の時、登校する冬の朝に玄関を出て、鼻で大きく息を吸いこむと、澄んで冷えた大気が鼻腔の奥に押し寄せてツンとなる。あの感覚が好きだった。雨上がりの朝は、薄く氷の張った水たまりを砕いて、さながら氷のナイフのようにして持ち歩いたり、あまりにも寒すぎて耳元までマフラーに埋まって、肩をぶるるってする仕草が好きだった。そんな冬がもたらす瞬間すべてが好きだった。

雪の音が好きだった。「しんしんと降り積もる雪」という表現を作った人は天才だと思った。雨もそうだけれど、あの押し寄せてくる閉塞感は不思議と不快ではなく、光や音の騒々しさに溢れている日常に、静寂の帳を下ろしてくれるような非日常感があって、好きだった。「雪が好きって。そりゃお前、雪国には住んだことがないからそんなことが言えるんだ」といった大人には、「そういうことじゃないだろう」とずっと思ってきた。

オレンジや黄色より、藍色や灰色が好き。半袖半ズボンより、長袖長ズボンが好き。プールの授業より、持久走の授業が好き。海と広葉樹より、川と針葉樹が好き。吐く息が白くなる冬を、張りつめたなかに美しさを持つ冬を、感覚が研ぎ澄まされて感受性が豊かになる冬を、ずっとずっと愛してきた。

北海道大学に進学したかったのは、獣医になりたいという理由だけではなかったと思う。ヨーロッパを訪れる季節を冬にしたのも、偶然ではなかった。自動販売機であったか~いが好きなのは、冬という季節が織りなすものが好きだからだ。

「鮭の文化」を求めて。

北アメリカで鮭が減っている。

思い返せば、そんなニュースからこの旅は始まった。

気候変動やその他さまざまな影響を受けて、天然のサケの漁獲量が減っているという。様々な切り口から見ることができるニュースだが、とりわけ目に留まったのは、「サケの崩壊は先住民の文化へ影響を与える」という箇所だった。

ネイティブアメリカンの人々は、サケという魚を豊富な資源として大切に敬い、川を遡上してくるサケを捕る技術と文化を育て、生命に感謝をしながら自然のサイクルを回していた。食べた後の骨は川の流れに戻すことで、また魂が新しい体を手に入れて川を上ってきてくれるように、と祈りをかけた。

日本で鮭を学べる場所はどこかにあるのか。

そんな疑問に応えるかのように、日本遺産『鮭の聖地』標津町はインターネットでヒットした。

北の地へ、一人。

足の赴くままに、というよりは "衝動のままに" 。

しかし、なにか強い確信のようなものを持って、11月に私はまた北海道まで来ていた。目的地は北海道道東にある標津町。知床半島からすこし南へ下った海沿いにある小さな町で、『鮭の聖地』として日本遺産に登録されている文化を持つ町だ。

中標津空港に着陸した時に、窓際の席から見えた、立ち並ぶ針葉樹の海。

雨が降りしきる中で木々は霧に包まれ、「foggy(霧がかかった)」という表現が適切なような、日本とは思えないような景色が横たわっているのが見える。「良い天気」はすなわち晴れを意味し、「雨は嫌い」というマジョリティが当然のように胡坐をかいている世界で、しとしとと降っている小雨に霞んだ針葉樹の森は、自分にはとても美しく、心から安らぎを得られるように思えた。昔から雨の日が一番好きだ。あのにおいと、音と、空間のすべてが。

久々に一人きりになりたかった。隔絶された時間を過ごしたかった。

誰も自分を知らない場所、慣れ親しみのない場所、人が極力少ない場所、動物の息遣いと、長い歴史の中で彼らと関わってきた人々の呼吸が聞こえる場所で。町からすら離れたゲストハウスにでも籠って、未だに序章で手が止まってしまっている書きかけの小説の続きを書きたかった。物語の想像を広げて、伸ばして、納得のいく次の章へと筆を進めるには、そういう環境と時間が必要だった。

社会人としての毎日は充実していたし、不満もない。環境にも人にもとても恵まれているし、自分のやりたいと思える仕事ができている。ただ、やはり自分には、極端な陰陽の二極があるようで、自分の中身にだけ籠ることができる陰の時間がもっと必要なようだった。

この1週間の期間は、そのために用意した大切な時間だった。誰にも知られていないような北の地で鮭と人間の歴史を学び、太古の昔から姿を変えない湿原の川でカヌーを漕ぎ、この世の果てと呼ばれている半島の先まで自転車で行く、それが旅のプランのすべてだった。

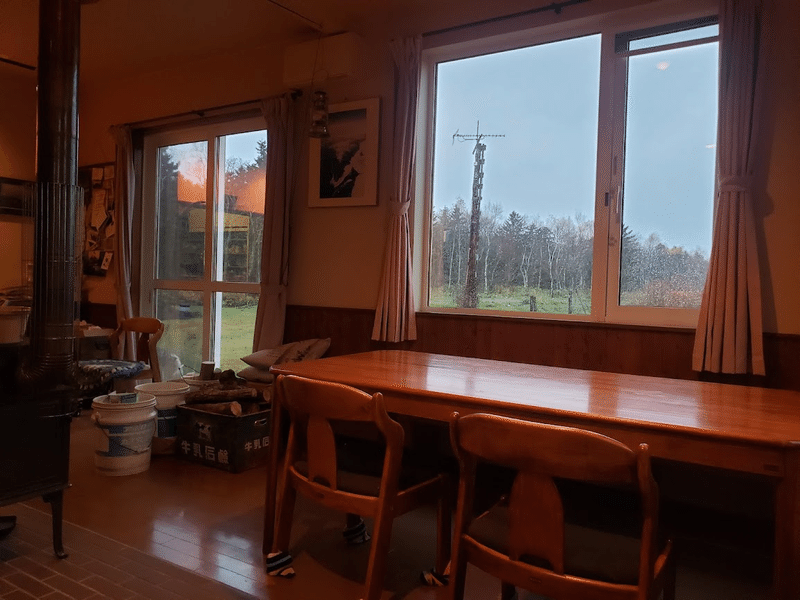

民宿「万月堂」は、標津町の市街から車を30分ばかり北へ走らせた場所にあった。まわりには文字通り "何も" ない。車で5分ほどの場所に郵便局とバス停があるくらいだ。叩きつける雨音が響くガレージ、構ってほしそうな顔をしてしっぽを振るアイヌ犬、広々とした木造りのリビングには薪ストーブが燃え、窓の外には広い草地と、ずっと先まで広がっている針葉樹の森があった。大気の隅々にまで静謐が横たわっている。

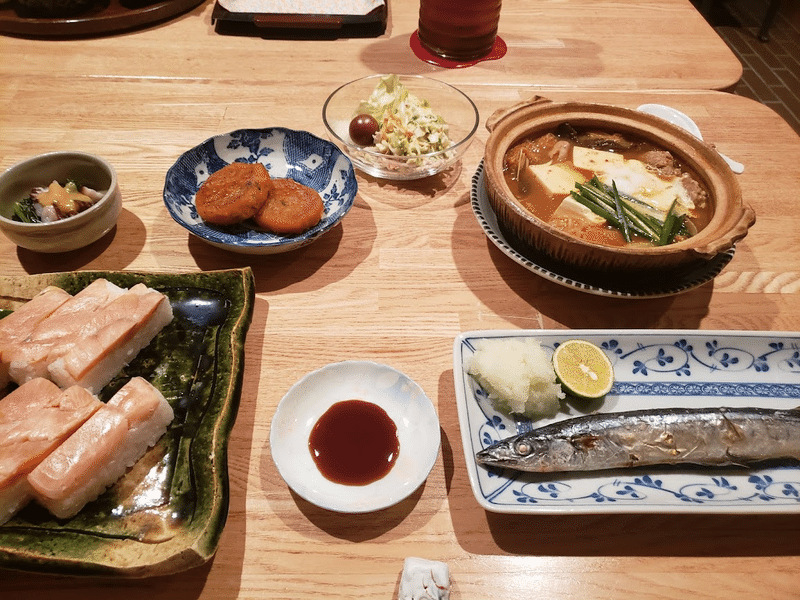

ちなみにこの万月堂は絶対に食事付きで宿泊することを強くお勧めする。ここのお母さんが出してくださる食事は本当に絶品で、ボリューミーだから。寡黙で優しそうな雰囲気を持つお父さんと、気さくに話しかけてくださるお母さんのご夫妻で切り盛りされている、リピーターの多い民宿。もれなく、自分もそのリピーターの1人に加わるだろう。

カムイチェプ

一夜明けて、初日。天候は雨。

強い低気圧が来ているようで、道東はしばらく雨が続くようだ。自転車旅には少し難のある天候だけれど、カッパも持ってきているし、雨が大好きな自分にとってそれは大した問題ではなかった。

雨がカッパに打ち付ける音を聞きながら、濡れた木々と苔の香りに包まれて、自転車はほぼ無人の道路を滑っていく。木々に囲まれて、どこまでも続いていく一本の道を。

サーモン科学館で鮭を学び、産卵の瞬間に立ち会う。川で生まれ、海へくだって長い時を旅をして過ごし、また母川に戻ってくるこの不思議な魚は、体中に海の栄養を蓄えて森へ戻り、生態系に組み込まれる。森の栄養を海へ渡し、海の栄養を森へ繋ぐ、とても力強い魚なのだ。アイヌの人々は、この魚を神が遣わす「神の魚(カムイチェプ)」と呼び、ネイティブアメリカンは食べたサケの骨を川に返す儀式を行った。また魂が肉体を持つことができるように。

この世の果てへ。

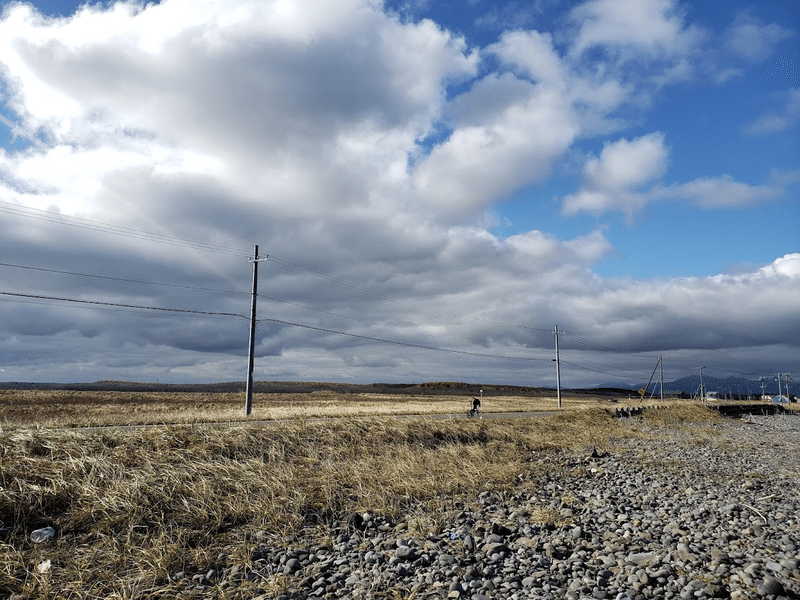

野付半島は、標津町と別海町のどちらにも属する、日本一長い砂嘴で、全長は28kmもある。泥や砂が海流によって運ばれて堆積し、陸地になったこの砂嘴には日本の40%の種類の野鳥が姿を見せる。越冬のためにやってきたオジロワシを遠くに見ながら、太平洋に向かって手を差し出したような形をしたこの半島を、自転車でどこまでも進んでいく。

そうしてずうっと漕いでいく。時間の止まったような、社会という時間から切り離されたような、そう、まるで別な世界のような。冷えた大気を裂いていくように、寂寥のまどろみをふり払うように、自分と自転車の車輪だけが動いている。

ビジターセンターからは徒歩でしか進めない。少しずつ地盤沈下で沈んでいっているこの半島では、木々が海水に浸かって立ち枯れ、まるで白い化石のようになっている姿が哀愁を誘う。この場所へのアクセスや、その木々の侘しい姿から、野付半島にゆいた呼び名は『この世のはて』だそうだ。

ほうぼうに生えた草に囲まれた砂利道を黙々と歩いていくと、左手に海が姿を現す。カモとハクチョウがせわしなくくぐもった鳴き声を上げながら漂っている。魚を捕るために潜って、顔を出して、また潜って。スイスのローザンヌでみたレマン湖の景色を思い返すような錯覚に捕らわれる。渡り鳥の鳴きかわす掠れた声を耳の供に、最果ての地へ足を運び続ける。砂利を靴が踏みしめる音だけが響く。

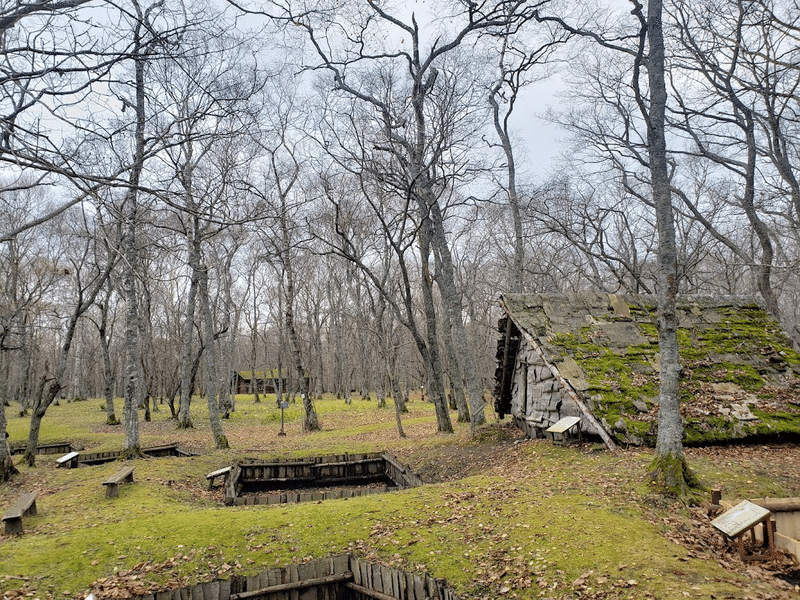

「トドワラ」の標識を切り目に、道が木道に変わった。水に浸った泥炭地の上を乾いた木道が続いていく様子が見える。

木道を進んでいくと、立ち枯れたトドワラの木々が目に留まった。これはまさに白い化石だ。クジラのあばら骨を地に突き刺して並べたように、枯れた白い木だ。

そしてそれはそこにあった。

波から隔てられた海面は、まるで湖面のように静かだ。

鏡のように空を写し、鳥達は滑るように飛んでいく。

荒涼とした景色の中で、ゲド戦記のアースシーの多島海や、その東の最果ての島、はたまた、ナルニアの朝びらき丸が到達した「果ての海」のような。

遠くにポツンとたたずむ建物が、よりいっそう寂寥を駆り立てる。

鳥が鳴いている。

その羽音が聞こえてくる。

長い首をもたげた白鳥が魚を食べた。

鳥達は飛んでいく。

白い光の中に浮かんだ水辺で

空と海は融け合う

さいはての景色。

ポー川のほとりで。

最終日は、原始河川ポー川をカヌーで下る。

ポー川は1万年の時を、人の手がほとんど入らぬままに流れ続け、今もなお、太古のその顔を保っている川。自然史跡公園の湿原の中を、文字通りヘビのように蛇行する川は、ほとんど流れを感じさせないほどに緩やかに流れている。

川の近くには、伊茶仁カリカリウス遺跡が残っている。「古い人々」の竪穴式住居の跡だ。一万年前の土器が見つかったことから、この伊茶仁カリカリウス遺跡には一万年前から人々が住んでいたことが分かったという。

一万年というのは、途方もなく果てしのない年月のように感じる。肥沃の三日月地帯で猫と人が出会ったくらい昔の話のことだと思うと、静かに鳥肌がたっていった。 カリカリウスとは、カリ(曲がった)カリ(曲がった)ウス(低い土地、くぼみ)の意味で、 伊茶仁は「鮭の産卵する場所」というアイヌの言葉から来ている。アイヌは、鮭を「神の魚(カムイチャプ)」と呼ぶ。 一万年も昔から、この場所では生活が営まれていた。そして、それを支えたのが鮭だった。

今回、ここを訪れた理由の一つは、ネイティブアメリカンが鮭を神聖視して貴重な食料源として重宝していたことを知ったからだったが、ここ日本でも、同じように鮭の恩恵にあずかった人々が、丁寧な暮らしを古くから積み重ねていたのだ。そもそも、干上がったベーリング海をモンゴロイドがアジアからアラスカへ渡ったとされているのだから、ネイティブアメリカンとアイヌには遠い、遠い交わりがあるのかもしれない。それとも、似たような生活環境が同じような精神世界を形作ったのか。自然への畏敬と感謝の念を生活の中に織り交ぜたのは、神か、先祖か、人か。

そういえば、昨晩は一面の星空だった。

端のないドームのように広がった青みがかかった黒いベールに、星屑の銀砂を蒔いたような夜空は、太古の人々が神話の世界を空に持ち込んだ時ときっと同じ空だ。

ついにポー川を下る。優しい観光協会のガイドさんに漕ぎ方を教わりながら、くねくねと蛇行していく川を上って、下って。色素の薄い世界だ。白と、灰色と、枯草の色と、曇り空を映す川面の色だけ。カヌーのボディの色彩だけが鮮やかに生える世界で、私たちは川を下る。

その世界は静かだった。

せせらぎの音さえも存在していない。

櫂(かい)となるパドルを、藍色の澄んだ水に差して、ゆっくりと滑らせ、また持ち上げ、また差し込む。その繰り返しの水音だけが風に揺れる草木の音に重なっていく。

鳥が啼いた。「あれはオジロワシだ」とガイドさんが教えてくれた。

冷えた空気が森に満ちていた。太古の時代の記憶を乗せて、果てしない年月のエネルギーが大気に潜んでいる。

舳先が水を静かに割っていく。

木々が枝を差し出すように張り出す下を

風がかける橋の下を

カヌーは下っていく。

またオジロワシが啼いた。

大きな翼で滑空する、森の王。

「たぶん、あの近くにテリトリーのあるやつかな」

ガイドさんがつぶやいた言葉が漂って、大気に溶けた。

あの翼で、風を切って飛ぶのは、いったいどれ程に、美しく開放的な飛翔なのだろうか。

「なんて贅沢なんでしょうか。」

「あはは。以前、同じような方がいましたよ。『何もないでしょう、ここは。』と私が言ったら、『何を言っているんですか。こんなに "何もないままが残されている場所" なんてもうどこにもありませんよ。今じゃ、どこに行っても車の音や人の声、汚れた空気、そんなものばかりですから。』と言っていました。暮らしている私たちにとっては、この川も湿原もオジロワシの鳴き声も、何気ない景色の一部ですが........。確かに、こんなに静かで、何もない場所はないんでしょうね。」

牡鹿が雌鹿を呼ぶ甲高い音が冷気を切り裂く。

寒空に舞う鷲、立派な枝角を磨ぐ鹿、

懸命に羽ばたく虫、佇む木々、風に揺れる枯れ草。

遡上し産卵する鮭、木の実を食む冬毛のキタキツネ、こんこんと涌き出でて凍りつかない湧き水。

彼らは、ただありのままを繰り返している。

生きるためにエサを求めて歩き回り、休み、食べ、眠り、恋をして、繁殖する。

生きることに理由と目的を求めているのは、

きっと私たち人間だけ。

ガイドさんはつぶやいた。

「人も自然の一部ですから。ヒグマに襲われた人は気の毒ですか、熊も森の一部ですから。」

星野道夫さんの奥さまも同じようなことを仰っておられた。

静かだった。

本当に静かだ。

気を抜いてしまうと、思わず呑まれそうになるような静寂。

この森に呑まれそうになる。

きっとこの森には神様が住んでいる。

灰色の目をした、静謐な神が住んでいる。

「ぜひ、またこの “何もない“ 場所へ来てくださいね。」

きっとまた訪れたくなる。

この森と、木々を揺らす風の音に。

鏡のような最果ての湾に。

鮭が帰るあの川に。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?