〈デザイナー向け〉 インチ、ミリ、ピクセル、級の由来って知ってますか?

身の回りにあるさまざまな単位について

私たちの身の回りにはたくさんの「単位」で溢れています。

cm、mmなどのメートル法は日常でもよく目にしますが、これは国際単位系という基準に基づいた単位で、もっとも世界で使用されている単位です。

日本では寸、尺、間など独自のである尺貫法が使用されていましたが、明治時代にメートル法に切り替わりました。

テレビやパソコンのサイズでは「インチ(型)」をよく目にしますが、これはアメリカ独自のサイズ規格です。

(ちにみに「32インチのテレビ」は、画面の対角線の長さが32インチという意味です)

「1inch = 2.54cm」という、他の国からするとわかりにくいサイズ感ではありますが、もともとは男性の親指の幅が由来とのことで、そのあたりは日本の尺貫法と生まれは似ています。

とはいえ何で世界のサイズ規格に揃えないんだ、という意見ももっともですが、そのあたりはこちらのGIGAZINEさんが深く考察されているので興味のある方はぜひ。

単位の違い

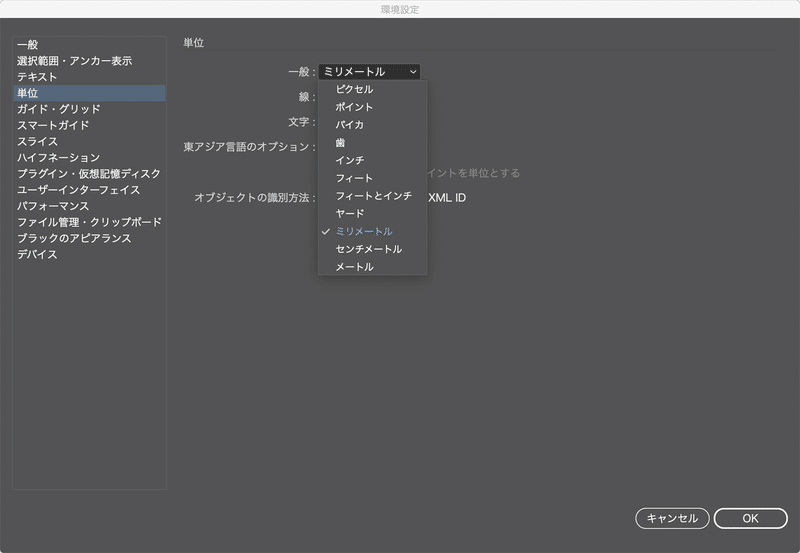

前置きが長くなりましたが、ここからは普段IllustratorやPhotoshopで目にする単位について解説いたします。

一般的によく使われる単位としては

・ピクセル

・ポイント

・センチメートル

・ミリメートル

・級

・歯

といったところでしょうか。(フィートとかヤードは割愛します)

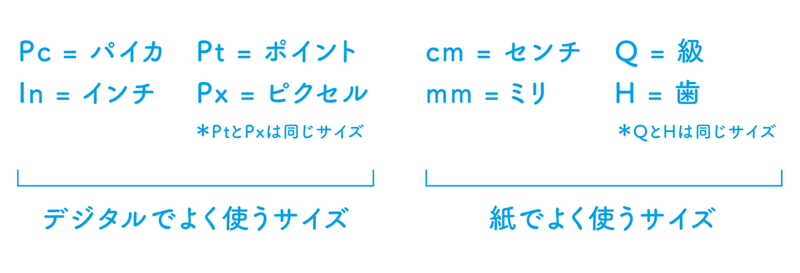

まずこれらはそもそも何が違うのか、というところですがざっくりわかりやすく言うとこういう棲み分けが出来ます。

もちろん例外はありますが、まず上記のように認識しておけば大きく外れることはないと思います。

フォントサイズのことを「級数」などと言ったりしますが、最近では級、歯の単位を使う人は少数派になってきている気がします。

でも日本でDTPデザインをする上では級数を使うほうがメリットがたくさんあります。そのあたりを詳しく解説いたします。

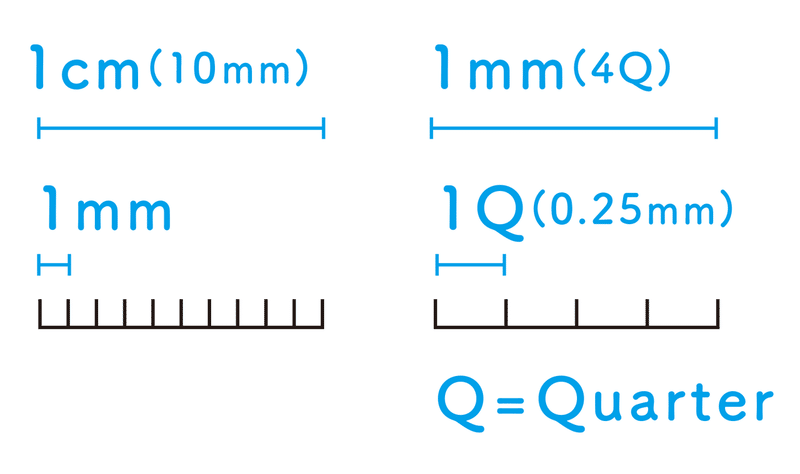

級数の由来

まず、なぜ級数がDTPデザインに適しているかというと、「級数」が「メートル法」に由来する単位だからです。

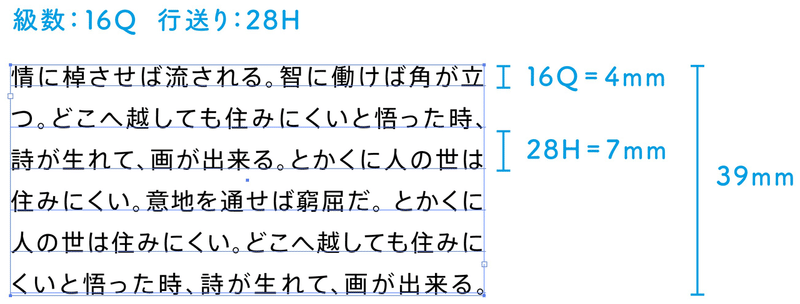

上記のように

1mm = 4Q

1Q = 0.25mm

というサイズ基準でできているため、メートル法に慣れ親しんだ私たちからすると、級数のほうがデザインがしやすいのです。

たとえば以下のような箱組みで文字組みをつくったとします。

もちろんフォントによって文字のサイズはさまざまではありますが、メートル法を基準とした紙のデザインをする上においては級数をもとに設計するほうが適しているといえます。

エディトリアルデザインを中心に作業をされている会社さんは、いまだに級数を使用しているところが多いようです。

これに対して「ポイント」は

1pt = 0.3528mm(国際単位系)

となりますので、メートル法基準でデザインをするにはあまり適しているとは言えません。

ではなぜIllustratorやPhotoshopでポイントが一般化してしまったかというと、それはモニターサイズに関係があります。

ポイントの由来

先ほどの「メートル法」に対してこちらは「ヤード法」と呼ばれるアメリカ独自の単位です。

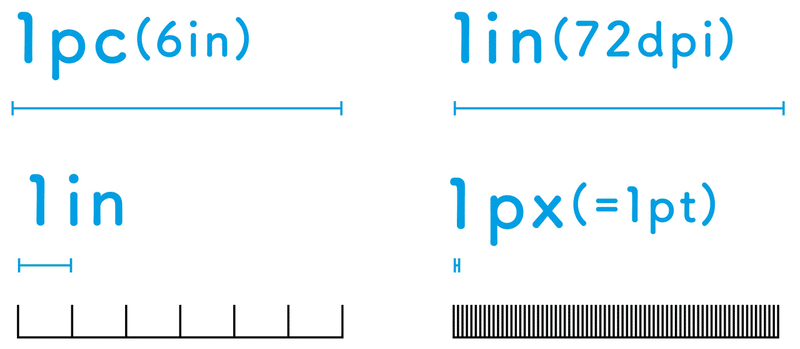

日本人からすると「パイカ(pc)」という単位はあまり耳慣れない単位ですが、1パイカ = 6インチというサイズです。

モニターの解像度が「72dpi」という話はよく聞くとは思いますが、これは「インチ」を72分割したものが「ピクセル」ということに由来します。

もともとはMacが「モニターをキレイに表示するのは1インチに72個ぐらいドットが必要だよね」と設計したのが始まりとのことです。

厳密に言うと当時のモニターでは「72〜96dpi」あたりが入り混じっていたようです。

Ratinaディスプレイが登場してからは「144dpi」が主流になりましたが、こちらは「1インチの中に144個のドットが入っているから2倍鮮明だよ」という意味です。

72dpiの場合は「ポイント」と「ピクセル」は実はまったく同じサイズです。

これは「1インチの72分の1 = 1ポイント」「モニターの最小サイズ = 1ピクセル」という数え方の違いです。

そうなると厳密にRatinaディスプレイでデザイン作業をしていると、ポイントとピクセルでサイズが変わるはずなのですが、いまのところ同じサイズで表記されているようです。

以上の由来から映像やWEBのデザインはモニター基準のため、級数とは逆にポイントやピクセルを使うのが最適というわけです。

以上です。どちらかの単位での作業に慣れてしまった方は、なかなか切り替えが難しいとは思いますが、デザインの参考に慣れば幸いです。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?