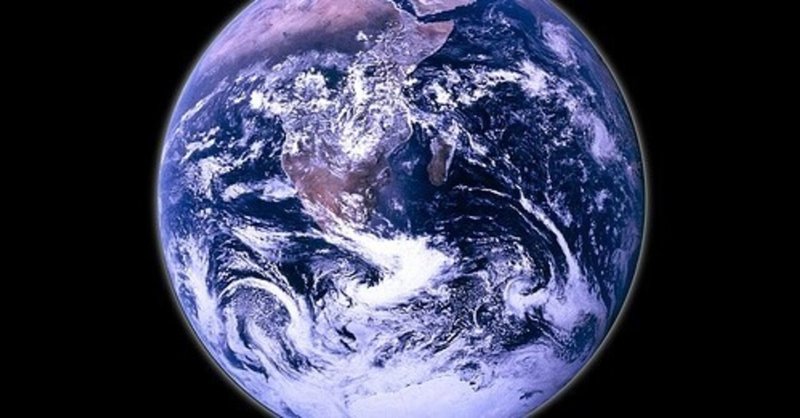

漫画家が環境問題に警鐘を鳴らした「ガラスの地球を救え」を読んでみた。

皆さんこんにちは。今回は手塚治虫著の「ガラスの地球を救え」を読んだので、「ガラスの地球を救え」のお話をしようと思います。

「概要」

地球環境問題を取り上げた随筆集。執筆途中の1989年2月9日に死去したために未完に終わったが、同年4月に光文社から出版されました。

「減り続ける虫たち」

作中で、手塚治虫さんは昔はもっと多種多様な虫がいたのに対し、今は環境破壊が続いているせいで、虫を見かける機会が減ってしまったと、語っています。確かに、10年前、20年前にいた虫達が今は数が減っていたりします。逆にコバエが異常発生したりもしています。それは最近カエルを見かけなくなったからなのかもしれませんね。

「大量生産、大量消費は自然を破壊する」

大量に生産することは、環境の破壊の上に成り立っていると、作中で手塚治虫さんは語られています。大量生産することによって、未来の環境は無くなってしまう。だから、今の子供たちにはこの事実を知ってほしいと、また、今の大人たちは、もっと考えるべきだと述べています。環境を酷使し続けることは、未来の子供たちの幸せを奪うのかもしれません。

「子どもの未来のために自然を残す」

手塚治虫さんは、この作中で「未来の子供たち」というニュアンスの言葉を用いて、未来の子供たちのために自然を残していこうと述べています。手塚治虫さんは環境破壊によって苦しむのは今の私たちではなく、その未来の子供たちであると、はっきり述べています。確かに化学薬品などの生体濃縮は、短期的には何の効果もありませんが、長期的にみるとその害は計り知れないものになってくると思います。

「今の私たちが考えるべきこと」

今のままではやがて地球は死んでしまうと手塚治虫さんは作中で何度も語っています。現在、ある研究では、地球に存在する生物の種類は年に300種以上失われているといっています。更に、その数は毎年減ることは無いようです。私たちの地球を死の星にしないために、今の私たちにできることは何でしょうか?

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?