帰ってきたDr.N|小沢 剛 【プレイバック!はじまりの美術館 2】

現在、臨時休館中のはじまりの美術館。これを機に、はじまりの美術館のこれまでの展覧会をみなさんと一緒に振り返ってみたいと思います。

はじめて展覧会を見る方も、実際に展覧会を鑑賞された方も、写真やスタッフの四方山話を通して、改めて作品や作者に出会っていただければと思います。当時の裏話?や関わったスタッフの想いなども改めて振り返ってみました。残念ながら今は展覧会を開催できない時期ですが、この6年間の展覧会を改めて見つめ直して、この先の企画を作っていく足場を固める期間にしたいと思っています。

スタッフ紹介

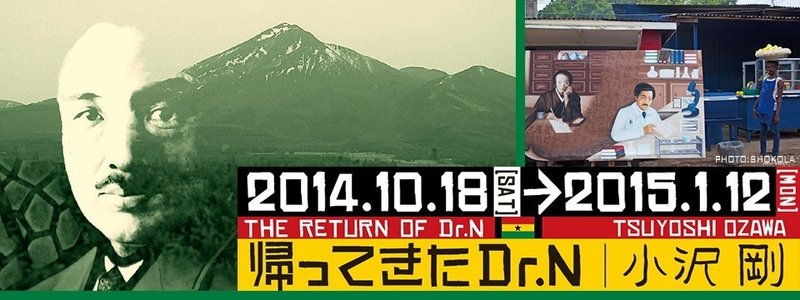

「帰ってきたDr.N|小沢 剛」

会期:2014年10月18日(土)〜2015年1月12日(月・祝)

アーティスト:小沢剛

主催:社会福祉法人安積愛育園 はじまりの美術館

https://hajimari-ac.com/enjoy/exhibition/drn/

大政:はい、じゃあ第2回目の展覧会「帰ってきたDr.N| 小沢剛」展について。はじまりの美術館にとっては珍しく、現代アートの作家の方で個展。はじまりの美術館の企画展のなかでも現代アート作家の個展はこれ1回ですね。

小林:まず、この展覧会はどこからスタートしたんでしょうか。

岡部:この企画は、開館前からいろいろアドバイスをいただいていた福島県立博物館の川延さんから、アーティストの小沢剛さんをつないでいただいて、実現する運びになりました。はじまりの美術館は当初、「アール・ブリュットを軸にする」っていうことでスタートしてるんですけども、それと同時に猪苗代町に所在する美術館でもあるので、猪苗代町の地域性もなにか取り入れたいと思っていました。そう考えていたところ、猪苗代町ゆかりの偉人である野口英世を題材とした作品を小沢さんが制作されていたということで、お声掛けをいただいてます。この「帰ってきたDr.N」っていうのは、国際交流基金による日本とアフリカの交流事業に小沢さんがエントリーされて、日本とアフリカをつなぐ作品ということで、制作されました。2013年にアフリカ開発会議が開催されたときに横浜で展示されたのですが、猪苗代はその巡回展という形です。

小林:野口英世の故郷である猪苗代でいつか展示したいって小沢さんも思われていたところ、はじまりの美術館ができたと。さらに、この作品は香港のM+という美術館が購入したことで、この展覧会が終わるともう日本になくなるっていう状況でしたね。結構いろんなタイミングが重なってこの時期になって、はじまりの美術館にとっては2回目展覧会の開催になったんですね。

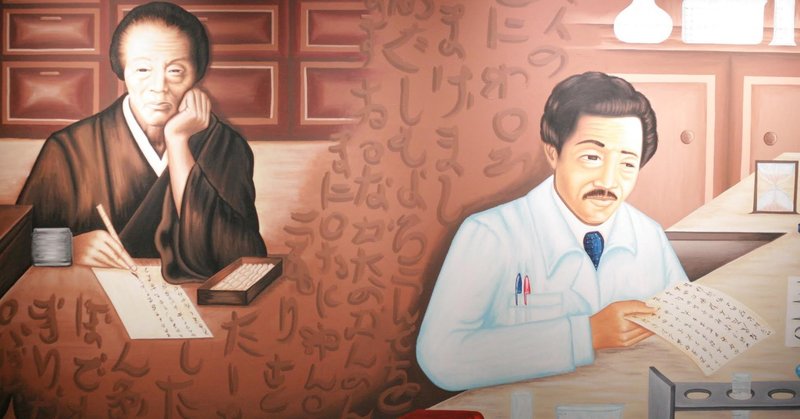

大政:なるほど。そういえば、「小沢剛さんの個展」って言うと、普通、小沢さんが描いた作品が飾っているのかなと思うかもしれないんですけど、そんなことはなかったんですよね。

小林:これは私も当時そんなに美術のことを詳しく知らなかったんですけれども、驚きましたね。小沢さんが描いた作品が展示されるのかと思いきや、全然違うと。実際は、正規の美術教育を受けたわけではないガーナの看板描きの方たちがこの作品を描いたっていうのを知って、なんかそのときにはじまりの美術館でこの展覧会をやることになった必然性を感じました。そういったことも含めて小沢剛さんという方の面白さも同時に感じましたね。

岡部:そうですね。それに加えて小沢さんがお話されていたのが、「自分だけでできることは限られてるけど、もっと他の人の手が入ることで、思いもよらない広がりを見せていく」というか、「可能性が広がっていく」というお話をされてたのがとても印象的でした。下絵っていうか、なんて言うんですかね、看板職人さんが絵を描いていくための元になる指示書のようなものは小沢さんが描かれていて。それを、アフリカの職人さんたちが実際の大きなサイズに描き起こしていくということで、日本人離れした登場人物がいっぱい出てきてましたね。

小林:みんな日本に来たこともないし、日本の事をあまり知らない人たちが描いていて。指示書みたいのはあるけれども、いわゆる海外から見たアジア人みたいな描き方がされている絵が多いですね。小沢さんとしては、お願いしたこととだいぶ違うことも描かれてたっておっしゃってて、そういったエピソードも含めて味わい深い作品ですよね。

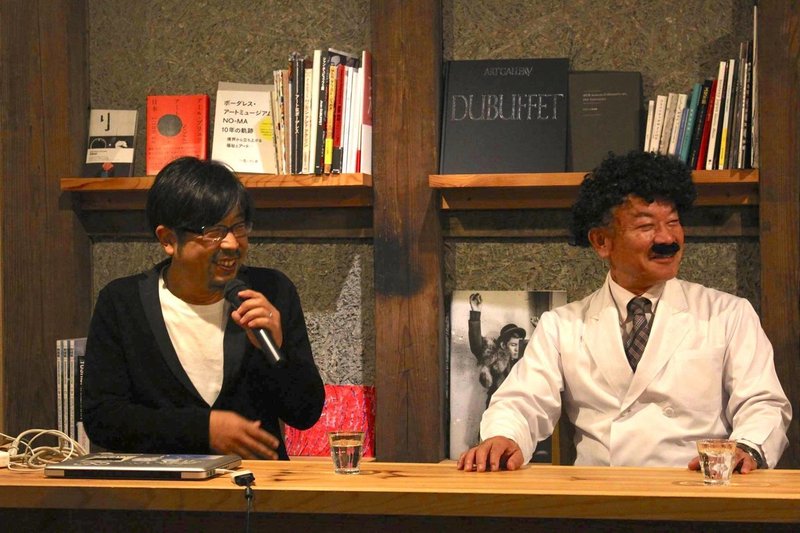

岡部:印象的だったのは、関連イベントで当時、野口記念館に所属されていた小桧山さんや、小沢剛さん、県立博物館の川延さんでのトークイベントを開催して、それがすごく面白かったなという記憶があります。

大政:どなたかが、野口英世っぽい格好をしている様子の写真を見たことがあります。

岡部:小桧山さんですね。

小林:小桧山さんたちは、猪苗代町で野口英世を紹介する劇団活動をしていて、そのために、ヒゲやカツラや白衣といった衣装が揃っていて、イベントのときもそれを着て登場してくれました。

岡部:当時、小沢さんが、「帰ってきたDr.Nの展示したことで、地元の野口英世研究会の方だったり、野口英世を身近に感じている方たちに怒られてしまうんじゃないかとビクビクしながら来ました。」っていうことをお話されていたのが印象的でした。あの作品の中で、野口英世の破天荒な部分ですね、あまり伝記とかでも語られない、研究者としての側面とは別の人間味あふれる部分がクローズアップされて描かれていたことも、そういうふうな気持ちを持たれた理由かもしれないですね。

大政:実際何か、反応はあったんですか?

小林:とくに怒られるようなことはなかったですね。それに、実際に見に来てくれた野口英世の関係者の方々はすごく喜んでました。やっぱりこれがあったことで、猪苗代町内のネットワークというか、それはすごくできたなって思いました。

岡部:そうですね。この企画をやるということで野口英世記念館さんとのやりとりなんかもあったりとか、ここでそういうトークイベントを開くことで、地元の理解がますます進んでいったということもありましたね。

小林:あと、これは反応というかですね、会期も秋から冬にかけてという、いわゆる集客が厳しい時期の開催だったんですけど。それも相まってか、結構集客に苦戦したというか……。実際、6月に開館した当時は「障害のある方の作品を展示してます」っていうような言葉でいろいろ広報されて、半年ぐらい経って、「じゃあ行ってみようか」って思ったような人たちが来たんですね。そうすると、実際来てみると、全然そんな作品もなく。大きな作品が8点並んでるだけで、「ちょっと思ってたのと違うわ」って思っていそうな方が多くて……。純粋にDr.N展を楽しもうと思ってもらえないことが残念だなと思ってたんですね。それで、さっき言ったイベント等の文字起こしをして「Dr.N展をもっと楽しむための小冊子」みたいなものを作って配布した記憶があります。

岡部:そうでしたねー。

小林:あと、もう1つ関連イベントをやりました。当時、猪苗代町にALT(英語の先生)で来ていたセイラムさんという方が、ちょうどガーナの方で。その方と、小沢さんが制作のための現地調査のときにアテンドしてくれた森さんという女性の方がいるんですけど。たまたま、日本に戻ってきていたのかちょっと記憶があやふやですけど、その方もお招きしてガーナについて学ぼうというようなイベントをしました。森さんからは当時の小沢さんの取材の話と、あとセイラムさんからはそもそもガーナってどんなところなのかという話を、ガーナ料理の揚げバナナなんかを食べながら開催しました。

大政:なるほど。今も、猪苗代町とガーナはいろいろ連携していますよね。

小林:そうですね。野口英世が元々ガーナとのつながりが強いということもあって、延期にはなりましたけれども、2 0 2 0オリンピックの関連でガーナのホストタウンということになっていて。猪苗代町としてもガーナと友好を深めるような活動をしているところですね。

小林:あと、ちょっと話は変わって具体的な話しになりますが、展示設営のときの話も印象深いです。展覧会の4日前ぐらいから設営が始まってて、たぶんそのぐらいのタイミングで小沢剛さんも猪苗代に到着されて。そのときは作品は美術輸送で、たぶんご本人いらっしゃるまで手をつけずに開封をしてなかったと思うんです。美術館としては恥ずかしい限りですが、本当に最初から最後まで小沢さんご本人にリードいただいて、いろいろ教わりながらやったなという記憶があります。

岡部:小沢さんもこの美術館の経緯をご存知だから、「そんなことだと思ったよ(笑)」と寛容におっしゃっていただいて有り難かったですね。

大政:確か、このとき小沢さんが「外に懸垂幕もつけよう」ってアドバイスしてくださって、それ以降の企画展でも美術館の外壁には大きな幕を付けていると聞いてました。

岡部:そうですね。小沢さんといつもチームで動かれているデザイナーの大岡さんという方もいらっしゃって、いろいろと見せ方だったりとか、作品の展示以外の部分でもアドバイスいただいたことを覚えてます。あの当時は、キャプションの作り方とかもまだ決まった形もなかったので、大岡さんが作られるのを見せていただき、とても勉強になりました。

大政:キャプションの作り方とかは、デザイン的な話ですか?

岡部:デザイン的にもですし、考え方とかもですね。あとは、暗室を作ったり、初めて映像作品も流したりして、そういうところでもとても経験になった展覧会だったと思います。

小林:そもそも「巡回展」っていう立ち位置だったってこともあるんですけど、割と企画的な内容の部分は小沢さんと大岡さんの方で進めていただいた部分が大きくて。展覧会2回目にして中央の小部屋の前に仮設壁を立てて入り口をふさいで、さっき岡部さんが言ってた暗室を作って。その外側には、作品をかけたりということをやりました。この美術館の壁面のサイズなどは事前にお送りはしてたんですけれども、いざ作品をかけてみると本当にぴったりおさまった形で。小沢さんたちと、そのことをすごく喜んだというか、「まさにこの美術館のために、アフリカから帰ってきた作品だ」みたいなことを言い合った記憶があります。

岡部:あと、記憶に残っているのは、現代アーティストの作品ということで、どうしても何か「凄いもの」として見てしまうお客様もいらっしゃったな、っていうのが記憶に残ってますね。Dr.Nの作品って結構クスッと笑ってしまいそうなところがいっぱいあるんですよ。例えば、会津地方の看護師さんなはずなのに作品の中ではちょっとアフロヘアだったりとか、日本酒の瓶のはずなのに王冠がついてたりとか。でも、現代アートの作品として見るとこう「ありがたいもの」を見ているっていう感じを受けてしまいがちなんだな、っていうのはちょっとそこで気付いたというか。なんていうんですかね〜。でも、逆にそういう風に楽しんで、「面白いものを面白い」って話をしながらご覧になる方もいらっしゃったりして、いろんなお客さんの視点っていうことも教えてもらった展示だったなっていうのもあります。

小林:そうですね。あと会期中、横浜のときに作られた記録集を販売していたんですけど、すごく売れ行きが良かったこともあり残念ながら今在庫がないですね。

大政:記録集のケースも特徴的でしたね。

小林:ケースがサコッシュ型の袋になっていて、その素材がまたストーリーのあるものでした。現地で水がビニールパックで売られてるそうなんですけど、それをみんなポイ捨てしてしまうそうで、その捨てられたビニールパックを再利用して作られた袋でした。

岡部:町内で購入された方がその後普段使いをしているってお話を聞いたんですが、水に濡れても大丈夫だし、丈夫で使い勝手が良いって喜んでましたよ(笑)町内の方といえば、オープニングの打ち上げで近所のお店に行ったとき、しおや蔵のおやじさん(※美術館隣のお蕎麦屋さん・美術館の建物・十八間蔵を長年管理されてきた)が、酔っ払って話に混ざってきたり。

小林:そうですね。突然、十八間蔵の知らない過去が明かされたりして、びっくりしましたよね。改めて、色んな使い方をされてきたんだなと思ったのを覚えています。

岡部:思えば、野口英世が猪苗代で生きていた時代にも、この建物はあったということですよね。様々に使い継がれてきたこの建物が、140年たった今でもこうして美術館として、まちの人たちが行き交う場所になっているというのは、なんだか感慨深いですね。

ここまで読んでいただきありがとうございます。 サポートをいただけた場合は、はじまりの美術館の日々の活動費・運営費として使わせていただきます。