怪文書①

知らないことだらけだから、といって、知りたいことだらけとはかぎらない。例えば、君のこと。君が今、だれのとなりで寝ているのだろう。とか。たいして知りたいとは思わない。でも、どうしたら戦争で死ぬ人が一人もいなくなるのだろう、とかはよく調べようという気持ちになる。そうでもないかな?ほんとうは、マッチングアプリの上手な使い方をググる。どれも信用ならない、いけ好かない、頭の悪い記事に見える。この人たちは、本当にマッチングアプリを駆使して、夜な夜な街へ繰り出して、軽薄なやり取りをして、視線とか、すこしおおきな声とか、大袈裟な身振りで、まるで滑稽なお作法のような前戯にふけっているのだろうか。

ところで、リアルとバーチャルの中間(?)をさまよう少女をご存知だろうか?あるとき、ぼくが霊安室の掃除をしていたら、面布がふわりと落ちた。そこには、初音ミクが横たわっていた。彼女は死んでいるようだった。ぼくは、彼女を環状八号で北に運んでいくことになった。彼女はしずかに歌いだした。彼女がまだ生きていたころの曲のようだった・・・。

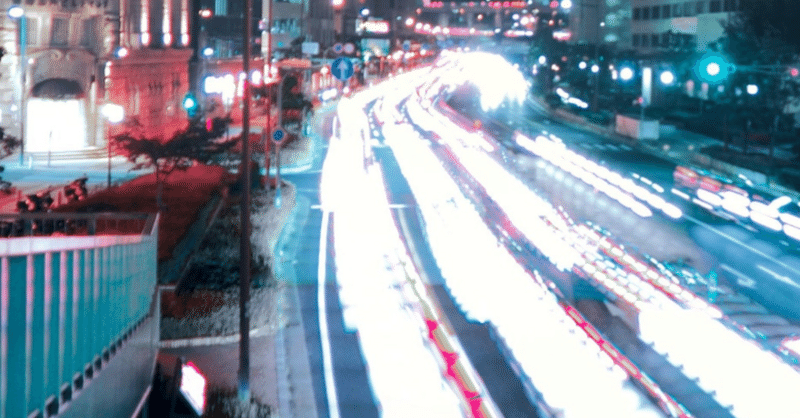

葬送を終えたぼくはみっくみくになっていた【させられた♪】。それは思わぬ事態だった。というのも、砂の惑星いらい、ぼくがそんなふうになったことなど一度もなかったからだ。ぼくはその勢いに任せて、マッチングアプリをつかってみた。さっそく、緑色のツインテールの「み」という名前の女子とマッチングした。JR新宿駅の東南口をさまよっていると伝えると、一蘭にくるように言われた。空腹を思い出したぼくは、従うことにした。緑色のツインテールの女子と合流すると、一蘭の食べ方をこんこんと説教されたあと、釘をばらまいてもバレなそうな道を探している、と言われたので、少しずつ落としながら歩き回ったらどうか、と提案した。はたして、その案は採用されることになった。

彼女は数歩ごとに釘を落としながら、靖国通りを西に歩いていた。ぼくは尋ねた。

「西にはなにが?」

彼女は応えた。

「天竺」

その道程には、徐々に同行者が増えていった。彼女の親類とのことだ。ぼくはうすうす感づいていた。おそらく「り」や「れ」、「る」といった人(?)たちだろう。われわれは西に向かっている。それは天竺を示し、「天国」の婉曲表現なのだろうが・・・じっさい、生きとし生けるものはみな西へ向かっている、とも言えるだろう。惑星はつねに豪速で自転しているそうだから。

「み」が笑いかけてくる。その歩みは、まさしく生の謳歌であった。彼女の悪行がバレたのか、後ろからサイレンが聞こえてくる。ぼくらも協力して釘をまく。すこし走る。息が上がる。拍動が早鐘をうつ。生きている。彼女は――サイレンと拍動――パンクしたパトカーによじ登る。マイクロフォンはいらない。彼女は音そのものなのだから。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?