読書日記 近田春夫・著『僕の読書感想文』 理屈抜きに理屈っぽい人

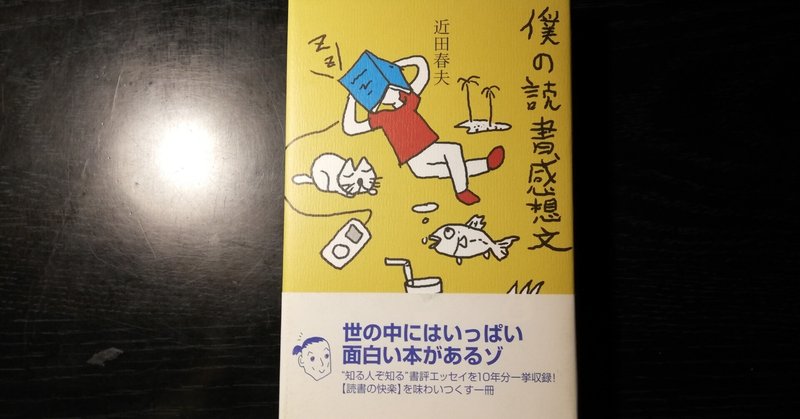

近田春夫・著 『僕の読書感想文』 国書刊行会

ミュージシャンの近田春夫が、月に一冊、本を読んで、その感想文を書いたものが集まった本だ。だから私のこの文章は、感想文の感想文になる。

近田春夫は、『家庭画報』という婦人雑誌で、1998年1月号から2008年の1月号まで、この連載をしていた。本になって出たのは、2008年の12月だ。だから新しくても十数年前の文章だ。この本を、私は、古書店で発見して購入した。

この連載時期は、近田春夫は、週刊文春に「考えるヒット」を連載していた時期と重なる。毎週、新曲を2曲聴いて、それに対する批評文を書いて、毎月、本を1冊読んで、読書感想文を書いていたことになる。

あとがきを読むと、1200字のこの感想文を書くのに、3日かかったとあったから、「考えるヒット」を書くのもそれくらいかかったと考えると、一か月の間のかなりの時間を、文章書きに費やしていたことになる。

近田春夫の本業は、ミュージシャンだから、ずいぶん変な状況のようにも思える。

ところで、『家庭画報』って、ピンと来なかったが、女性向けの月刊誌だったことを思い出した。年末になると、家計簿なんかが付録でつく雑誌だ。この連載が終わった頃になくなったのかなと、失礼なことを思ったが、調べてみたら、まだ存続していた。申し訳ないと思いつつ、同時に、まだ続いていることに驚いた。だって、私の母親なんかが買っていた雑誌だ。

世界文化社という出版社が出しているらしい。同じ傾向の雑誌に『婦人画報』というのがあったと思って検索してみたら、こちらもまだ続いていて、ハースト婦人画報社という出版社が出していて、なんと1905年に国木田独歩が創刊した雑誌だった。

そういう由緒正しい?『家庭画報』での連載だ。読む本は、編集部が選ぶのではなくて、近田春夫本人が選んでいる。雑誌の方針とかとはあまり関係のない、自由なページだったらしい。その時の新刊もあれば古本もある。結構、いろいろな本を読んでいて面白い。

1月に1冊で、1年で12冊。10年で120冊。たまに2冊の月もあるから、130から140冊の本が登場する。

近田春夫の文章は、とても明晰だ。この人は、何か気になったら、それを分析して(考えて)、コトバで説明する人なのだ。だから大抵、ちゃんとした結論がある。それが何なのか、を、一言、二言で、まとめないと気が済まない人だ。だから、その本をシンプルに言い表したような一行が必ずある。

例えば、映画評論家の淀川長治の本の感想文では、映画を観て感動することは、ビックリする面白さに感動することだと説明した後に、「淀川長治は〝興奮〟のヒトなのだと思う。そして映画とは興奮の様式化に他ならない。」なんて文がある。鮮やかではないか。

誰かが近田春夫のことを、「理屈抜きに理屈が好きな人」とか評してしいたが、本当にその通りだと思う。この人は説明する人なのだ。だから、批評なんかが一番適していると思う。

逆に、この人の音楽は、本人に説明のできない部分がないから、まるでつまらないのだ。近田春夫は、自分が作る音楽のことを、数学のように、きっちと解析が出来て、理由付けが出来て、全てに対して理論の裏付けがあり、説明できないところがないのだそうだ。だからだろう、近田春夫の音楽は本当につまらない。その理由が、近田春夫の文章を読むとよくわかるのだった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?