トーハクで開催中の、大観や雅邦も筆をとった“公式ニセモノ”展の“非公式”図録

今週も東京国立博物館では、展示品の入れ替えが行われました。頻繁に訪れても、いつも新鮮な気持ちで会場を巡れて、そのため好奇心をビンビンに刺激してくれる東博は、やはりすばらしい博物館です。

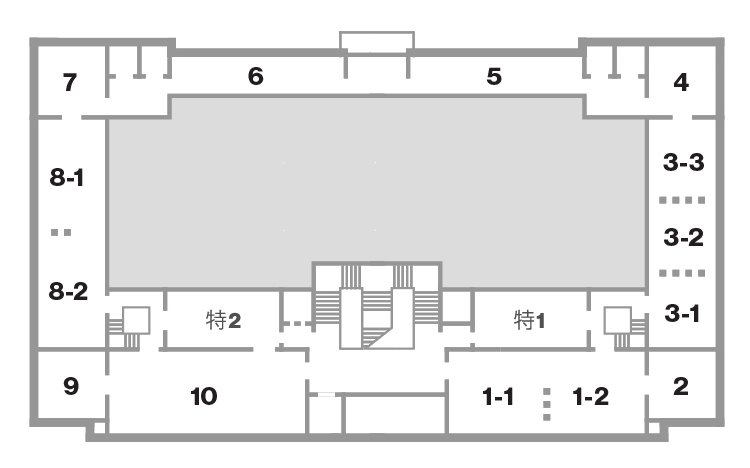

ということで今週は、本館2階の特1室と特別2室という、いつもミニ企画展が開催されている会場が、ガラリと変わりました(まだ行けていませんけど……)。

開催されるのは、「東博の模写・模造ー草創期の展示と研究ー」です。

noteのタイトルに公式ニセモノと記しましたが、公的機関で作ったニセモノは、模造、模写や模本、複製品などと呼びます。

今回展示されるのは、明治初期に作られたものです。なぜこの時期に多くのニセモノが作られたかと言えば、記録として残すためだったり、古人の製作技法を学んだり継承するためです。そのほか、当時は開国したばかりで、日本の文化や技術力…工芸力を海外にアピールする必要がありました。世界では博覧会ブームだったこともあり、国内外で開催された博覧会に出品するために、模造品を作ることもあったようです。さらに、日本初の博物館(後のトーハク)が出来たばかりで、展示品が少なかった……だからニセモノで補おうという事情もあったようです。

そうした模写や模造の必要性&重要性は、2005年にトーハクで開催された『模写・模造と日本美術〜うつす・まなぶ・つたえる〜』のプレスリリース(PDF)に詳細が記されています。

さて、今回の「東博の模写・模造ー草創期の展示と研究ー」では、前後半で96件が展示されます。(ちなみに、先日行った東京芸大美術館の特別展『日本美術をひも解く』の展示件数は82件です)

膨大な量に思えますが、特別1室と特別2室での開催なので、ぐるっと見て回るだけなら、そう時間はかかりません。その分、さ〜っと通り過ぎる人が大半だと思いますが、もったいないので、あらかじめ「これだけは見よう」というリストを作っておきました(前期:10月2日まで。入れ替えあり)。

東博サイトの「おすすめ」とは、なぜか全く異なるので、そちらも併せてチェックしておきたいですね。>>>おすすめ付きの展示品リスト

■橋本雅邦が模写した『寒山捨得図(模本)』

天遊松谿・筆(原本:愛知・徳川美術館所蔵)

寒山捨得図という絵自体も、原本(本物)を描いた天遊松谿さんも、正直、聞いたことがありません。ただし模写したのは、近代絵画を代表する一人、橋本雅邦さんです。東博の近代絵画室でも、かなり高い頻度で遭遇します。

そんな雅邦さんが描いたのなら、ちょっと見てみたいじゃないですか? ということで、しっかりとチェックしておきましょう。

天遊さんの原本と見比べると、当たり前ですが、そっくりコピーしたかのように同じです。フォトショップのような画像アプリを使って、本物と雅邦版とを重ね合わせてみましたが「これほど正確に模写するには、どんな方法を使ったんだろう?」というほど、ミリ単位で正確でした。

ただし、雅邦さんの寒山拾得の2人の髪の毛に「雅邦さんの癖を出しちゃってない?」という印象を受けますが、どうなんでしょう。

↓本物を所蔵している徳川美術館のサイトです

同じ画角でトリミングにしてみました

ところで寒山捨得は、中国の天台山国清寺の僧侶の弟子だったと言われています。ちょっと風変わりな伝説上の2人ですが、中国でも日本でも禅僧やインテリ層に愛されたようで、多くの僧、絵師や画家が題材にしています。

橋本雅邦もまた、上の模写とは別に、自身の作品として『寒山拾得』を描いています。こちらの原本は、スミソニアン博物館群の一つ、フリーア美術館の所蔵です。妖怪感が際立った、寒山捨得ですね。

とはいえ、ただの風変わりな2人が、インテリ層に支持された理由がわかりません。そこで調べてみると、森鴎外さんが『寒山捨得』という短編を書いていました。鴎外さんなら分かりやすいだろうと、読んでみました……でも、最後のオチのような一文が、さっぱり理解できず……つまりは寒山と捨得を理解できませんでした。

さて、原本の作者の「松谿」という人は、「天遊」という画号だったようです。それで「作者:天遊松谿」と記されています。寒山捨得は2人の名前なのに、:天遊松谿は1人です(たぶん)。非常に分かりにくい表記です。

天遊さんは、南画(南宋画)の系統の人のようなので、与謝蕪村や池大雅なども影響を受けているのかもしれませんね。(2人とも『寒山捨得』を作品化しています)

■ボストンへ行ってしまった『平治物語絵巻(三条殿夜討)』

川辺御楯(模写) 原本:アメリカ・ボストン美術館所蔵

『平治物語絵巻』は、『平治物語』という鎌倉時代に記されたノンフィクション小説(軍記物)をもとに描かれた絵巻です。いずれも、平安時代末期の平家台頭の契機となった戦乱「平治の乱」を題材にしています。

『平治物語絵巻』の原本(ホンモノ)は、残念ながら、全編がまとまってどこかに所蔵されているわけではありません。バラバラになっているんです。代表的なのは3点。静嘉堂文庫蔵の『信西の巻』と東京国立博物館蔵の『六波羅行幸の巻』、それにボストン美術館蔵の『三条殿夜討の巻』です。

そして、今回展示される模本は、ボストン美術館蔵の『平治物語絵巻』です。(なぜか、展示リストにある「川辺御楯が模写」した「ボストン美術館蔵」の平治物語絵巻模写が、東博のサイト上で見つかりませんでした)

下の絵は、狩野栄信・狩野養信・養福が模写した『平治物語絵巻 三条殿夜討巻』です。

なぜボストン美術館に『平治物語絵巻』、しかも一つのハイライトとも言える『三条殿夜討』が所蔵されているのか。その経緯には、明治初期に日本美術を高く評価しその保存に献身した、アメリカ人のフェノロサが関わっています(東京藝大の設立にも関わっています)。このフェノロサが、当時、『三条殿夜討』を所有していた日本人から購入しました。そしてアメリカへ持ち帰り、ボストン美術館に所蔵されることになりました。

では、誰がフェノロサに絵を売ったかと言えば……ネットで調べても、いまいち判然としなかったのですが、『デイリー新潮』に詳細が記されていました(裏取りされているのかは不明です)。

記事によれば、『三条殿夜討』を所有していたのは三河国の西端藩の本多家だったといいます。この絵が「市場に流出して、手に入れた道具商は500円(現在価値で約1200万円)で売り歩いたが買い手がつかなかった」と言います。それをフェノロサに見せたところ、「言い値の倍にあたる1千円で買う」と言ったそうです。「ただし誰に売ったかは口外しない条件が付いた、という話が伝わる。どうもフェノロサは、この絵巻の海外持ち出しを政府が禁じることを懸念して、道具商の口を封じたようなのだ。」と、記されています。(『ボストン美術館が“至宝の絵巻”を所蔵するワケ〈誰が「国宝」を流出させたか〉』)

まぁ新潮のタイトルを見ても分かる通り、“フェノロサがこっそりとアメリカへ持ち帰った”かのような、少し悪意を感じる書き方ですね(笑)。(逆に、日本の至宝を持ち帰ったフェノロサなどを、日本美術の庇護者とする記事もあります。>>>『地球の歩き方 取材日記』。こちらが妥当な扱いかと……)

ただし、フェノロサは持ち帰る前に、川辺御楯などに『三条殿夜討』を模写させたということでしょう。もしくは、模写のために借りていた絵を見て、欲しくなったのかもしれません。いずれにしても、その前後で模写されたものが、今回展示されることになりました。

■大人気の『鳥獣戯画(甲巻)』も、模本であれば並ばずじっくりと見られる!

山崎董洤(模) 原本:京都・高山寺所蔵

特別展で取り上げるたびに大混雑となる『鳥獣戯画』ですが、東京国立博物館にある模本(甲・乙・丙・丁)は、絵師の山崎董洤さんが模写したものです。

不思議というか当然と言うべきなのか、ホンモノの場合は何千円も払って長い行列に並んで、しかもサササッとしか見られない『鳥獣戯画』ですが……模本であれば、独り占めして、じっくりと見ることができます(たぶん)。

話は変わりますが、トーハクで模写されたと思われる模本は、1つだけではなく、実は2つありました。それが、先日の<2022年8月28日>まで展示されていた、前田貫業バージョンの一巻です。前田貫業さんも博物館で模写などに従事されていたと言います。模写の担当となった山崎董洤さんになのか、原本を管理していた担当者なのかに頼み込んで、模写させてもらったのかもしれません。こちらは明治19年に模写され、今年(昨年?)、羽田孝之氏よりトーハクへ寄贈されたそうです。

■国宝になった、京都の風俗街を描いた屏風絵

『彦根屏風(模本)』列品番号A-2893

今田直策、高城次郎(模写) 原本:滋賀・彦根城博物館所蔵

今回のニセモノ展で、特に見ておきたいのが、ホンモノの所蔵が、トーハク以外のものです。ホンモノがトーハク所蔵であれば、急がなければいつかはトーハクで見られますからね。

その点、こちらは井伊家に伝わり、現在も彦根城博物館に所蔵されている『彦根屏風』の模本です。国宝に指定されていますが、正式名称は『紙本金地著色風俗図』です。正式名称から何が描かれているか、はっきりと伺えますね。これは当時の“風俗街”を描いたものです。風俗街を芸術として描き、それが後に国宝になるというのが凄いですね。東京で言えば、吉原や鶯谷を屏風絵にしたら、後の人たちからも高い評価を得た……ということですもんね。

見どころについては、彦根城博物に詳しいです。

各人物は、屏風の山折りと谷折りの形態を活かし、それぞれが緊密な対応関係にあり、そのさまざまな姿態とともに、計算されつくした完成度の高い構図をとっています。また、人物の髪や衣装の文様等、線描と賦彩は精緻(せいち)を極め、器物や衣装の質感までもが表現され、一種生々しい印象を与えます。

■もはや横山大観の作品でしょ! ……そんな浄瑠璃寺の吉祥天

『吉祥天立像(写生)』列品番号A-6820

横山大観(筆)原品:奈良・浄瑠璃寺所蔵

浄瑠璃寺の吉祥天立像を、横山大観が写生したものです。像の写生なので、ニセモノというか、作品に近いですね。ただ、学術的な写生…記録なので、像の前面、後方はもちろん、左からと右から見た写生の、4枚の写生が残されています。

ちなみに、同じ時期に作られたのか分かりませんが、吉祥天立像の「模像」もトーハクに所蔵されています。こちらも今回、展示されます。

(↑ 掲載当初「今回の展示はない」と記していましたが、実際には展示されています)

<今回、会場で展示されます>

■数年に一度しか見られない中尊寺の秘仏……の模造です

『一字金輪坐像(模造)』列品番号C-299

新納忠之介(模) 原品:岩手・中尊寺所蔵

『一字金輪坐像』と聞いて、なぜ「一字」なのか? と調べ始めると、中尊寺のサイトには「梵名『ボロン』の一字で表される」から……というように記されています……が……梵名とはなにか? 単に、仏の梵語表記を意味するなら、一文字の仏さまはたくさんいらっしゃいます。そこでWikipediaで改めて調べると、「一字金輪仏頂」のページに、「一字とは梵字一文字で表せるボロンを真言とすることに由来する」と記されています。両者ともに正しいとすれば、梵名=真言、ということになりますね。

まぁとにかく、中尊寺でも秘仏とされていて、不定期の数年に一度しか御開帳されないそうです。それが模造とはいえ、東京で拝見できるというのは……なんだかありがたいような気がします。

また模造を製作した新納忠之介さんは、2,631体の仏像などの文化財を修理した、彫刻家なのだそうです。「修理前後の写真や書面など詳細な記録を残しており現在の文化財修理の基礎を築いた」とWikipediaには記録されています。

■春日大社から流出した国宝絵巻……の模本

『春日権現験記絵巻 巻第三(模本)』列品番号A-8390-3

前田氏実、永井幾麻(模) 原本:宮内庁三の丸尚蔵館所蔵

『春日権現験記絵巻』は、先日、東京藝大美術館の特別展で、モノホンを見てきました。ただ、チラッとしか見られなかったので、模写をじっくりと見たいなと思います。

心配なのは、絵巻のほんのチョコっとしか見られないんじゃないかなという点。絵巻って、やっぱり全部をずらぁっと見てみたいですよねぇ。

・・・・・・

以上、通期で展示されるものもありますが、すでに展示されているものの中から、おすすめをピックアップしました。

今回の“非公式”図録も、前期だけでけっこうな時間をかけてしまったため、後期(10月4日)から見られるものに関しては、名称だけをリストにしておきます。今後、時間があれば詳細を調べてみたいと思います。

■後半の見どころピックアップ(10月4日〜展示)

●『承久本北野天神縁起絵巻(模本)』列品番号A-1609

川辺御楯(模) 原本:京都・北野天満宮所蔵

●『春日権現験記絵巻(模本)』列品番号A-1665

住吉広一(模) 原本:宮内庁三の丸尚蔵館所蔵

シカゴ・コロンブス世界博覧会出品

●『二河白道図(模本)』列品番号A-1519

西郷孤月(模) 原本:京都・光明寺所蔵

●『渓陰小築図(模本)』列品番号A-1804

堤雄長(模) 原本:京都・金地院所蔵

●『四季山水図のうち夏景 伝雪舟等楊筆(模本)』列品番号A-2353-2

横山大観(模) 原本:東京・アーティゾン美術館所蔵

●『倶利伽羅龍蒔絵経箱(模造)』列品番号H-401

六角紫水(模) 原品:奈良・当麻寺奥院所蔵

http://www.hpam.jp/upload/editor/files/midokoro.pdf

●『逆沢瀉威鎧雛形(模造)』列品番号F-16803

堀越紫郷(模) 原品:宮内庁三の丸尚蔵館所蔵

●『春日権現験記絵巻 巻第十五(模本)』列品番号A-8390-15

前田氏実、永井幾麻(模) 原本:宮内庁三の丸尚蔵館所蔵

●『胎蔵旧図様(模本)』列品番号A-7056

島田友春(模) 原本:文化庁(国)所蔵

●『孔雀明王像(模本)』列品番号A-7146

藤川辰郎(模) 原本:京都・松尾寺所蔵

今回は展示されません

●『鶉図 伝李安忠筆(模本)』列品番号A-8530-2

日下喜一郎(模) 原本:東京・根津美術館所蔵

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?