たとえ哀れであったとしても

本作は「バービー」同様、支配下に置かれていた被造物(実験体・玩具)が社会やジェンダー構造という檻の中で、何人たりとも私を所有・支配できないという事を高らかに宣言する。

女性を所有物として扱う男性中心社会の価値観に対し、ベラを通じて破壊と解放を行うのだ(何かの支配下、何かに縛られているものを描いてきたヨルゴス・ランティモスが破壊と解放を描くという点も特筆に値する)。

私という存在を自身で定義し、私という存在の所有者は私だと信じて疑わないベラはどこまでも逞しく美しい。

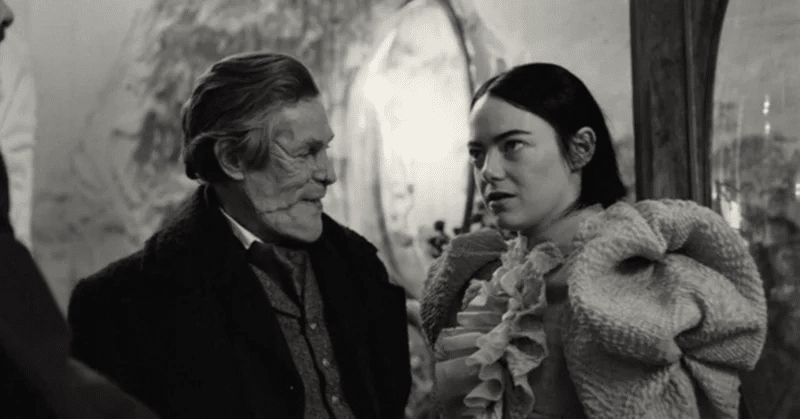

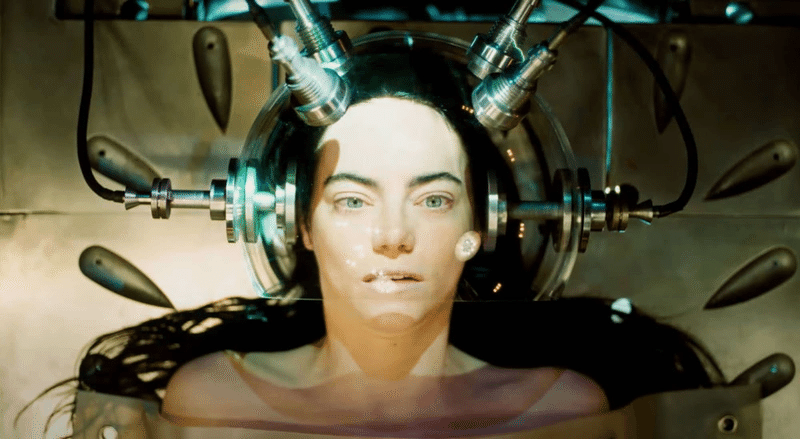

物語の冒頭、操り人形のようにぎこちなく歩くベラがモノクロかつ魚眼レンズによって映し出される。顕微鏡か何かで観察しているかのような映像は、彼女の人生が歪んだ父性によって支配されているさまと彼女の閉そく感を端的に表現している。

そんな無味乾燥な屋敷の生活から一変、ダンカンと共に世界を旅する彼女は、世界をモノクロではなく極彩色に染まったものとして再認識する。初めて世界の美しさ、耽美さを知るのだ。

彼女が思っていた以上に世界は広大で、神秘的で、魅惑的で、そして残酷だった。

マーサとハリーの出会いを経て世界の残酷さと学ぶことの楽しさを知った彼女は、世界のために自分に何ができるのかを探究する。これまで以上に能動的に知識を吸収していく彼女に対し、男たちは取り乱し彼女の自由と成長を糾弾し、受け入れない。

性欲、独占欲、所有欲、歪んだ父性など、ベラを欲求の捌け口として扱ってきた彼らには到底受け入れ難いことだったのだろう。そんな彼らはとても「哀れ」で、彼らが盲信する家父長制そのものも「哀れ」だ。

アナキズムとフェミニズムを体現し、家父長制や男たちが押し付ける女性像に縛られない彼女は、フランケンシュタインの著者であるメアリー・シェリーがモデルと考えられる。

メアリーの父であるゴドウィン(名前も同じ)がアナキズムを専門としていたこと、母であるメアリー・ウルストンクラフトはフェミニズムの創始者であるという事実から、アナキズムとフェミニズムの間に生まれたメアリーがベラと無関係とは考えづらい(ベラがゴドウィンの実験により生まれたということからも、フランケンシュタインの影響を少なからず受けていると推測される)。

つまり、本作はフランケンシュタインへの、ひいてはメアリー・シェリーへの返歌という側面も持ち合わせているのではないか。

主体的に自由を勝ち取り世界をより良くしようとするベラだが、前述したように世界の残酷さや自身の無力さを突き付けられるなど、一筋縄ではいかない。

社会や常識という名の男性中心的価値観が、幾度となく彼女を抑圧し嘲笑する。叩きつけられる度に地を這いやっとの思いで立ち上がる彼女は「哀れ」に映るかもしれない。

しかし、挫折しようと失敗しようと学び続け自ら思考することを決してやめない彼女の生き様に心惹かれるのは私だけではないはず。社会やルールに隷属する「哀れなるもの」になるのか、無理だと言われ続けても本気で世界を変革し自由を勝ち取ろうと抗い続ける「哀れなるもの」になるのか。私たちは本作に問われている。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?