オブリ研 : "The Girl from Ipanema" (2)

1: 曲について

2: 作例Oさん(tb) ←Now

3: 作例Mさん(tb)

4: 作例Fさん(tb)

5: 作例私(tb)

では作例にうつります。今回は今までのオブリ研のメンバー、全員トロンボーンでお送りいたします。

まずは九州在住のOさん作例から。

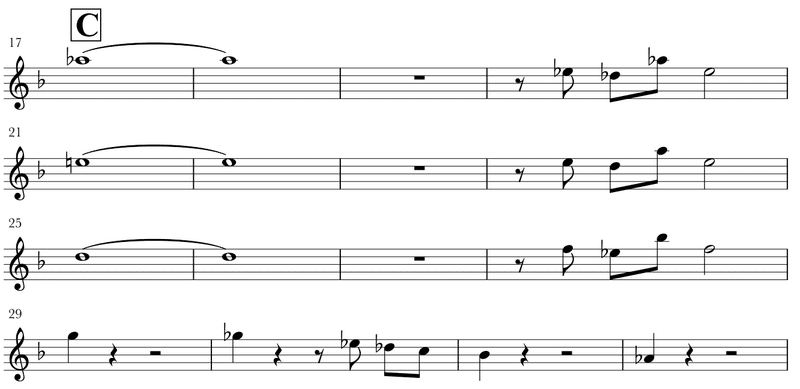

Oさん作例

おー。シンプルでいいですね。

実際に送って頂いた譜面は、Aメロ(A/B/Dパート)は繰り返し記号でまとめられていました。おそらく実戦では、3回ある繰り返しの中で、書いてある音符は吹いたり吹かなかったり現場で調整し、だんだん盛り上がったりできるんじゃないかと思います。そういうリダンダンシー(redundancy:冗長性)の点でも、すぐれものの譜面です。

コードにはずれた音もなく、よく出来ています。

ただ、いわゆるメロディーと絡みを考えると、ぶつかるところもある。

Aパート3小節目はメロ音とかぶる。6小節目。メロディーは C~EなんですがEb Dbと半音でぶつかります。

Cパートの4段目もちょっとメロと同音が重なりますね。

実は、イパネマのAメロは、オブリにくいと僕は思います。

メロディーのデッドポイントが少ない(休符が少ない)

メロディの音域がせまく、密集している

なので、コードに即していい感じに歌えるオブリを思いついても、いざメロディを合わせてみるとぶつかる。

よくある。

メロディーを意識すると、ハモれるポイントは意外に少ない。

ただ、ぶつかるからといって、ダメというわけでもないんです。

トロンボーンの場合、音が低めなこと、割と他の音色と調和しやすいまろやかな音という特性もあり、ぶつかっても割に大丈夫でもあります。

Aパート

3回でてくるAメロの冒頭です。

Aパートは全体構成の上で少し「圧」を下げてみましょうか。

1~3小節目まではお休み。4小節目も、いきなりの出だしで結構跳躍が大きいので楽な音形に変更させてもらいます(僕は楽器がヘタなので)。

6小節目。前述しましたがメロディーと引き離してハモりやすくしました。

Bパート

2度目のAメロ。

前述の3小節目。メロの密集した部分にかかるので、私はどうしてもハモる場所に音を離したくなります。

ただ、ここではメロは(G, E,D)の音なわけですが、E音はGの音と三度でハモり下のDの音とはぶつかるけど一瞬。原案もダメではないです。

4小節目は原案がかっこいいとは思うんですけど、自分にとってはしんどいので一音跳躍を下げました。C#の音はG7+11に準じた音ですが、Passing Toneとしても問題なく、まあ好みの問題ですね。

5−6小節目は同じ。8小節目も原案に同じです。

Cパート

一番むずかしい最初の三段。同じモチーフで乗り切っています。

これはよくできてます。

メロディとのインターバルを言うと、一段目は短3度上、2段目は長3度下、3段目は5度。それぞれ表情も変わる。無理がないと思う。

格段4小節目の次の段に行くフレーズも歌いやすい。

ただ、音源にしたときに、それぞれの段の3小節目で音が切れるのがちょっと勿体なく思ったので、代案ではメロありの部分まで二拍ずつ音をつけくわえました。

4段目。

3小節目はメロと音がかぶっています。また、4小節目はメロF#にG#で7度のハモりで、そこまできれいにはサウンドしないですね。

メロと少し引き離して、各小節のトップが半音進行で動くようにしてみました。あーすんません。2小節目のフレーズは、動きに必然性はありませんが、完全に気の迷いです。

Dパート

最後はメロが上に上がるので、6小節目、もともとの譜面だとちょうど音が離れます。なので原案で。

修正案

まとめ:

一応、作例研究なので、代案として修正はしましたが、

もとの譜例、すごくいいです。すごく「場慣れした」譜面。

実際、代案だと、A/B/Dパート全部違うわけで、覚えてらんないわ。

キャンプ道具と同じで、現場に持っていくのに携行性はすんごい大切です。

その意味で、原案の方が実はすぐれている。

私自身は跳躍のきついパッセージを好まないのですが、おそらくOさんにとっては割と自然に吹けるんだと思うし、それが個性につながってます。

ただまあ例えばTpの初学者でこの譜例吹けと言われると、ちょっとつらいじゃないすか。ということで、跳躍は、特に前半少なくしました

(肉離れを避ける効果)

あと、実際、教科書どおりにカウンターメロディのハモりを離すのが正解でもないです。

音源聴き比べると、修正案の方が、……正直、つまんないですよね(笑)。

音かぶりも「馴染みやすい」トロンボーンの音色だったら、無理なく調和するので、むしろ攻めた半音ぶつかりが映える可能性もあります。

まあ「教科書的」なサウンドのつまらなさ、というのも一つの教訓です。

タクシーの運転手の運転は、つまらないかもしれませんが、事故は起こりにくい。音がうまく調和しない場合、「つまらない」方に選択肢を考える、というのは検討してみてください。ただつまらなさすぎるのも面白くない。

その塩梅が難しいですね。

機械音源はフリューゲルホルンの音色でやっています。トロンボーンで低めの音程だったら、馴染むかもしれなかったな、とは思いました。

おまけ

iPad Notionで作った機械音源です

ここから先は

¥ 100

よろしければサポートお願いいたします!サポート頂いたものについては公開して、使途はみんなで決めたいと思います。