アドリブ研究 : "Wave" (2)

1: 曲について

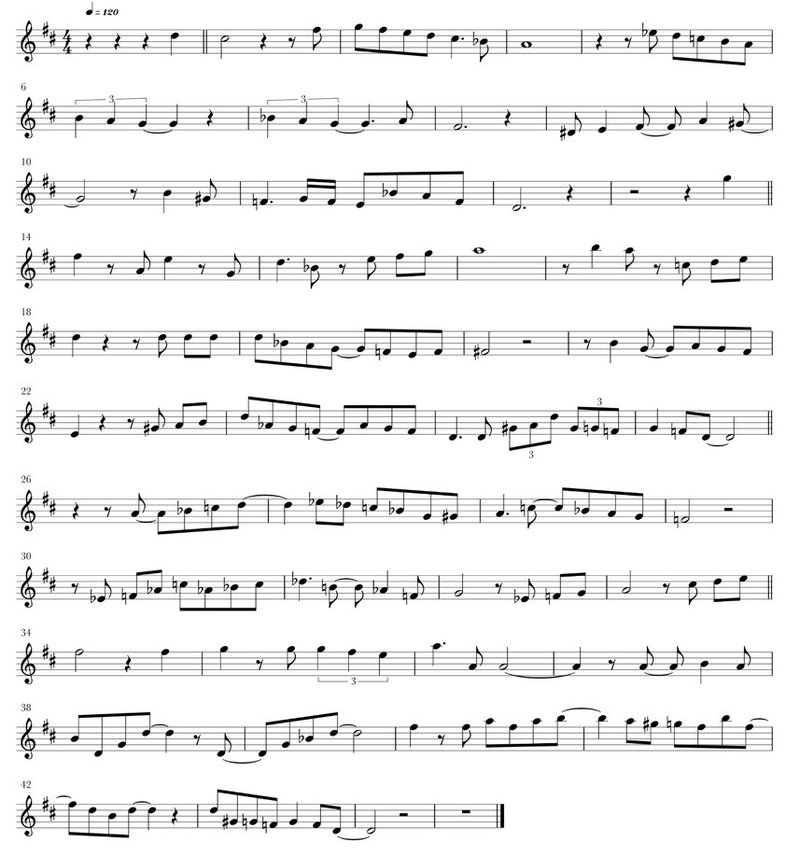

2: 作例 K, 私(tb) ←Now

では実際の作例研究です。

K作

お疲れさまでした。一見してなかなかの力作じゃないかと思います。随所にトロンボーンらしい音伸びよいフレーズが散りばめられているのがいいですね。イメージはUrbie Greenさんでしょうかね。音の高さも無理のない感じ。

少し気になるところ

頑張って作ってるのはわかりますが、それゆえかスペースが狭い感じがします。コードを越えゆったりとフレーズを作れればいいんですが。

小節の頭にコードのルート音が乗っていることが多い。コードに音をはめて作っているよね、という感じがします。

盛り上げのポイントがわかりにくい。前半はもう少しあっさり目で、後半にアクセルを入れる感じにしておくといいかも。

手癖として2拍3連が多い印象。ボサはボサ特有のシンコペーションが独特のグルーブ感を出すので、八分音符のフレーズにもう少しボサノバ感があればいいのになと思いました。ボサノバにおける2拍3連については、語りだすと結構長くなるのでここではあまり触れないことにします。

細かいところを見ていきましょう。

便宜上A1-A2-B-A3と呼称します。

A1

冒頭いいですね。トロンボーンの伸びのよいフレーズがはまっています。

対して4小節〜7小節目は今ひとつしっくりきませんでした。文法的にいうなら、4小節4ウラのC#はC、6小節2表と3ウラはBよりはBbかと思います(4小節目のコードはB7ではなくD7ですね)

盛り上げの構成上A1はもう少し間引くことにしましょう。

4小節目は2小節目のモチーフを使い統一感を出つつ手を抜く(笑)

5小節目。前半のモチーフを残して音を減らす。タテの動きをへらす。

8小節目はボサらしい裏拍シンコペを強調。

9小節目はE7なのでGをG#にかえています。もちろんE7+9と考えてGの音でもいいのですが、まあG#でいきましょう。

10小節目はDmにいくA7-9の感じが欲しく Bb-Aと動きを変えています。

↓こうなりました。

あ、なんか譜面が小さくて読みづらい!

A2

冒頭がA1と同じ…です。作り込んだソロでそれはネタ切れ感がでてしまうので、なので、1〜3小節は、フレーズ最後のAを残し、改変。アルバムのジョビンのピアノソロをイメージして音並べてます(あれは下向きですが)。

4〜7小節までは元の感じを残しつつ音を少し間引き、シンコペを強調しています。6小節目はBをBbにしています。

8小節目も2ウラをつなげ、シンコペをそれっぽく。

9小節目も構成音をA1と同じくGからG#ですね。

11~12小節は基本的にDのブルーノートスケールっぽいフレーズをいれています。まあまあベタなやつ。

B

うーん、フレーズとして間違ってはいません。がスケールを並べた感じがしますね。あまりメロディ感がないです。正直いって。

というわけで、少し丸めてバップっぽさのあるフレーズを適当に配置。2小節目、6小節目ともにオルタードっぽい音をつかったり、経過音で繋いだり。

A3

最後のA。正直書き譜にしてもネタが尽きてくる。疲れてる感がでています。

大丈夫、こっちも疲れています(笑)。

頭はそのまま。

そのあとはソロ終わりということで、全体に少し抑揚を盛っています。3小節目をEをAにあげました。5-6小節目のベルトーンっぽいアルペジオとかも音域は広い。

10段目、11段目は元々あるカウンターメロディです。「ソロ終わりますよ」をこれで出しています。テーマに戻るならこれでいいでしょう。

修正版(K Take.2)

修正版ちょっと小さくて読みづらくなっちゃいました。すいません。

まとめ

トロンボーンらしく朗々とふきのばすゆったりとしたフレーズがおいしい。こういう曲ではゆったりしたフレーズを心がけましょう。

コードをまたぐ長いフレーズは、最初はどうしてもコードの変わり目でツギハギがギクシャクし、ゆったりしません。継ぎ目にヤスリがけをするように、仮組みしてからさらに滑らかにする工夫をしてください。どちらかというと引き算です。

GΔ7→Gm7のように内声の動きを大事にしてください。例えばAメロ6小節目などは、C7と書かれていますが、ここGm7 C7と考えていい。そうするとGΔ7→Gm7の動きを考えやすい。実はSDMの表記については、IVm7-IVb7と書いてある場合もあるけど、IVm7だけ、もしくはIVb7だけ表記してある場合も多い。フロント楽器はIVm7の方がフレーズのきっかけを作りやすいです(Minor Conversion Methodっぽい考えかた)。

もうちょっと鋭く動ける場合、朗々としたゆったりフレーズと、トゲトゲとしたジャズっぽいリックの吹き分け、のバランスが大事になってきます(ピロピロできる楽器。サックス・フルートなど)

ボサノバ(あくまでイージー・リスニングの文脈としての)と捉えるか、ジャズのプラットフォームとしての曲として捉えるかで、ソロのとり方は完全に変わってきます。上にオスカー・ピーターソンのWaveをあげましたが、これは「ジャズ名人芸」みたいなやつで、ジョビンの訥々さは全くありません。

今回はトロンボーンの作例研究なので、Urbie Greenの非ジャズ曲のスタジオワークを念頭においてソロを作ってます。でもUrbie Greenさんもジャズライブだったら細かいピロピロしたフレーズ吹きまくっているんだよな。

ソロの作例研究難しいですね。「間違っているものを正しく直す」くらいだったらいいけど、もうすこし踏み込めば、自分のスタイルと向き合わざるをえない。プロがこういうのを公開しないわけがわかったような気がします。

またジャズトロンボーンって、例えばパーカーなど他楽器のジャズ・ジャイアントのリックが現実的に難しいこともあり、他の楽器よりも「ジャズっぽさ」に対する追求が「甘い」気がします(個人の雑感です)。

おまけ:音源:

iPad Notionの機械音源と iReal Proの音源を合成したもの。

bpm 140です。

in Bb/in Ebを作成したい場合は生データにアクセスしてください。

ここから先は

¥ 100

よろしければサポートお願いいたします!サポート頂いたものについては公開して、使途はみんなで決めたいと思います。