保育✗SDGs〜幼児期のSDGsは「何か」をするじゃないらしい〜

「保育ってもともとSDGsだよね」「福祉はSDGsでしょう」

だから「特にやる必要はないよね」

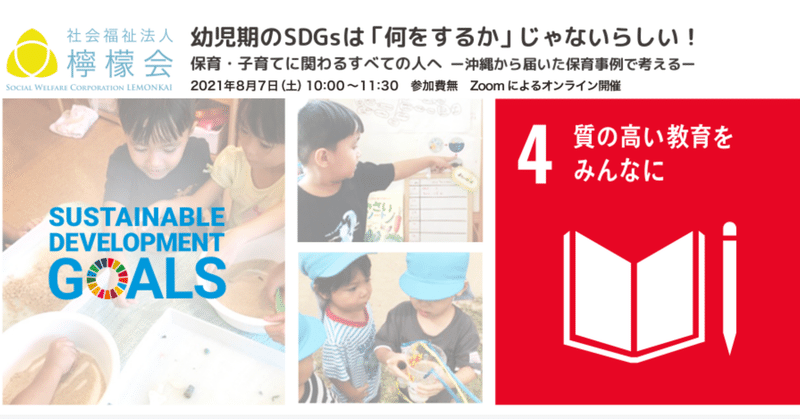

「SDGsの取組はありますか?」という質問に対して、保育や福祉の実践者からそのようにお伺いすることがよくあります。タイムリーに参加したオンラインセミナー「幼児期のSDGsは『何をするか』じゃないらしい〜保育・子育てに関わるすべての人へー沖縄から届いた保育事例で考えるー」からの素敵な学びと実践の取組をシェアします。

根底にあるESD教育

「ESD教育」という言葉を聞いたことがあるでしょうか?

ESDは、Education for Sustainable Developmentの略で「持続可能な開発のための教育」と訳されています。ずばり

ESDは持続可能な社会の創り手を育む教育

今、世界で起こっている気候変動や生物多様性の損失、貧困の拡大や資源の枯渇といった様々な問題に対して、自らの問題として主体的に捉え、その課題解決のために身近な取組や新たな価値観による行動変容で、持続可能な社会の実現を目指すための教育活動です。

ちなみに、これはSDGsが採択される前の2002年の「持続可能な開発に関する世界首脳会議」で日本が提唱した考え方。その後、2013年のユネスコ総会で採択された「持続可能な開発のための教育(ESD)に関するグローバル・アクション・プログラム(GAP)」としてユネスコを主導機関として国際的にも取り組まれています。

また、SDGsが採択された時、「教育は17の目標の1つではなく、SDGsのすべての目標の実現に寄与する」と国連総会でも確認されています。

ESDが目指すことは、

自分の行動が、現在だけでなく将来も、社会や経済、環境にどんな影響を与えるか、身近な足元だけでなく、国家や地球レベルで考えて行動できる力を育むこと

まさにSDGs達成のための入り口です。

幼児期のこどもにとってのESD教育・SDGs とは?

SDGsの17のゴール達成にも必要不可欠なESD教育は、小中高等学校の教科書にも掲載され、学校教育でもより推進されています。

幼児期のこどもにとってのESD教育・SDGsとは?

身近なひと・モノ・コトとの関わりを通して、見えない未来・社会とつながっていく。そんな経験や活動としてくくり直すこと

これまでの保育や子育てに「付け足す」のではなく、「くくり直す」がポイントということです。

身の回りのモノゴトが自分と繋がっていることや、自分の言動には影響力があることを知り、見えない未来や社会とつながっていくために必要な4つのプロセスとして

熟考(Reflect)

再考(Rethink)

尊重(Respect)

参画・主体性

それを実現する大人に求められる3つのこと

1.モノ・コトとのであいを生む

2.ひと・場所とのであいを生む

3.思考・態度を育む

様々なであいの場や機会を与えて対話すること、事実を整理し、こどもが思考するような問いを投げかけ、探究心を引き出していく。

例えば、手に持っている小石を観せて

「これは何ですか?」と問うのではなく

「私が持っているものについて教えて」

答えや正解を探すのではなく、その背景やストーリーなど見えないものを想像したり創造する力につなげる問いや工夫が大事なんですね。その上でこどもの考えを採り入れ、次の行動へつなげる、その意思決定にこどもが関わるという「こどもの参画をデザイン」することもポイントです。

そういう意味では、保育も福祉ももともとSDGs的ではありますが、それを意識しているかどうかは重要かもしれません。上垣内先生によると

ESDは、その行動を支える意識が問われるものであるため、「これはESDだ」という意識のない実践は、それがESDの発想や内容を含むものであっても、ESDとはいえない 〜上垣内伸子〜

レイモンド保育園のSDGs

沖縄県那覇市にあるレイモンド保育園からSDGsの取組として、こども達との「海プロジェクト」の報告がありました。オフィス街にある園庭のない保育園、沖縄のことや自然について考えるきっかけがつくれないか?と職員10名が計画したのは、そばにある川の先に海が繋がっていることから広げていこう、というもの。

こども達が海に関心を持ってもらうよう部屋の一角にコーナーをつくり、子どもたちにオープンエンドな様々な素材で海に関心を持つきっかけをつくる。そして、毎日お散歩する時に通る川を眺めて、対話をする。落ちてるゴミに関心を持ったこどもが、川が海と繋がっていることを知ると、ゴミを取ろうと計画する、そのための方法を考える、マイクロプラゴミの存在を知ると、それがどのくらいどんなふうにあるか、実際に海岸の砂をとってこども達が探してみる、試行錯誤のプロセスをすべてこども達との対話を通して丁寧に繰り返しているという内容でした。

その結果、こども達からでた結論が

「ぷらすちっくをつかってもいいけど、つかわなくていいものはつかわない。」「おちたらひろう」「あと、ぜったいにすてない」

幼児期の子どもたちからこんな素敵な結論がでるんですよ!!素晴らしいですよね。

保育士からも「準備が大切」「こども達は目の前のことをいつも自分ごととして捉えている」「探究的なつながる保育を通して、今までに見えなかったこどもの姿が見える」という保育の手応えを感じたようです。

関わる方の意識が教育を変える!それは幼児期から保育の現場でも実現する。そんな可能性を感じさせる実践でした。私たちの未来は、私たちの姿勢で創られますね。

よろしければぜひサポートをお願いします! これを励みにより価値ある、ためになるそして笑顔溢れる発信に心を配って参ります。