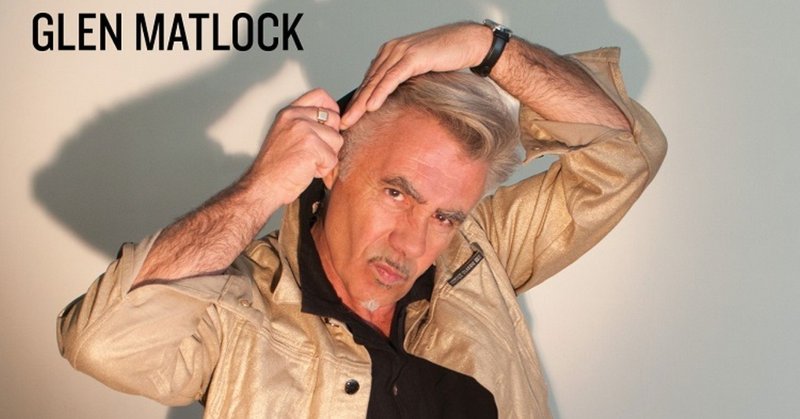

グレン・マトロック インタビュー

2018年9月に最新ソロ・アルバム『グッド・トゥ・ゴー』を発表したグレン・マトロック。言うまでもなくセックス・ピストルズのオリジナル・ベーシストであり、"アナーキー・イン・ザ・UK"、"ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン"、"プリティー・ヴェイカント"というロック史上に残る名曲の作者でもある。そんな偉大な人物が、新作のプロモーションで単身ふらりと来日するとのことで、貴重なインタビューの機会を得ました。たぶんピストルズの話ばかり聞かれて、まあ、とっくに割り切っているでしょうけれど、それでも飽き飽きしてるかなと思ったので、ここではちょっと違う方向に話をふってみています。

通訳:原口美穂 翻訳:片岡さと美

イギーは、ボウイが殴られたことを面白がっていたよ

---このところ、「グレン・マトロック・アンド・ザ・フィリスタインズ」としての作品が続いていましたが、今回の『グッド・トゥ・ゴー』では久々に個人名義になっていますね。

グレン・マトロック「理由は簡単で、最近は友達みんな、色んな場所で色んなことをやってて、全員を同時に同じ場所に集めるのが難しかったからさ。みんなバラバラな場所にいてバンドの形態をキープできないから、じゃあグレン・マトロック名義にしてしまおうと。俺自身は、ずっとバンドとしてやっていたいんだがね。名義もただの《ザ・フィリスタインズ》にしたいんだ。なのに俺が絡むと必ず《グレン・マトロック・アンド〜》と前置きされちゃうし、今回はメンバー全員を集めることもままならなかったんで、逆にグレン・マトロックの名前だけで出すことにしたんだよ」

---今作にはアール・スリックが参加していますね。彼とはこれまでにもスリンキー・ヴァガボンドで一緒にやっていますが、一緒にやることにした経緯や、そもそもどうやって彼と知り合ったのかを教えてください。

グレン「ちょっと長くなるけど、近年は1人でアコースティックのショウを結構やっててね。というのも、年がら年中爆音で演奏するのに飽き飽きし始めてたんだよ。そういうのがやりたかったら、セックス・ピストルズの曲をやってりゃいいわけだし。そんな折、3年ほど前にロンドンのアルバート・ホールでボブ・ディランのショウを観たんだ。ディランに関しては、評価はしてても大ファンってわけじゃないんだが、その時のバンドが素晴らしくてさ。ギターはチャーリー・セクストンだし、ベースはウッドベースでブンブンすごいし、ドラマーはブラシでプレイしてる。ちょうどアコギで曲を書いてて、それをどんなふうにバンドでやろうか考えてた俺は、《あぁなるほど、あんな感じでやればいいのか》って気づいたわけ。じゃあ誰に声をかけるかとなった時、まずストレイ・キャッツのスリム・ジム・ファントムのことが頭に浮かんだ。あいつのドラム・セットは一般のドラマーの半分の機材しか使ってないし、ピッタリだと思った。古い友達でもあるしね。それで、『こんな曲を書いたんだ、やってみないか』と誘ったんだよ。で、ボブ・ディラン・バンドの影響もあって、ちょっとアメリカンなサウンドにしたいと思ったから、スリム・ジムに『何かいいアイディアはないか? ギタリストは誰がいいと思う?』と訊いてみたところ、『アール・スリックだろ』っていう答が返ってきた。アール・スリックとは以前スリンキー・ヴァガボンドっていう小さなプロジェクトでも一緒にやったことがあって、スリム・ジムもアールと知り合いだとは知らなかったよ。つまりそこですべてが繋がったってわけさ。アールはグレイトなギタリストだし、さっそく電話して誘ったら快諾してくれた。単純な話だよ。あと俺は、デヴィッド・ボウイのバック・バンド、スパイダーズ・フロム・マーズも大好きでね。ボウイがアコースティックでリズム・ギターを弾いてて、それがエレクトリックのパートにたっぷりスペースを与えてる。そういうわけで、ボブ・ディラン、それにデヴィッド・ボウイからアイディアを授かって作ったのが今回のアルバムってことになるかな」

---なるほど。ちなみに、2人と最初に知り合ったのは、どういったきっかけで?

グレン「スリム・ジムとは、まだ有名になる前のストレイ・キャッツが初めてロンドンに来た時に会ったんだ。1979年か、1980年だったかな。で、一緒に飲みに出かけたんだよ……もう大昔の話さ。その後しばらく音信不通になり、やがて再結成セックス・ピストルズでアメリカをツアーした時、あいつがロサンゼルスでクラブを経営してて、偶然再会したんだ。ジャーヴィス・コッカーのバンドを観に行ったら、それがスリム・ジムのクラブで、また連絡を取り合うようになった。1996年のことさ。それから、アールとはスリンキー・ヴァガボンドで知り合ったんだけど、これがまた面白い話で、スリンキー・ヴァガボンドのシンガー(キーナン・ダフィ)は俺の旧友でファッション・デザイナー兼ミュージシャンでもあるんだが、ある時そいつが『フェイスブックに音楽をアップしたら、問い合わせがきて、"君の曲が気に入った。一緒に何かやらないか?"と誘われたんだ。どうしたらいい?』って相談してきてね。『誰だよ?』って確認したら『アール・スリックってやつ』と言うから、『やれ』って即答したよ(笑)。そしたら数日後に『クレム・バークがドラムをやることになった。ファイルを送るから、自宅でベースを入れて送り返してくれないか? 今アメリカにいるんだ』って言ってきた。で、『いや、俺がアメリカに飛ぶよ』と現場を訪ね、そこでアールと知り合ったんだ。ちょっと変わったやつで、いつも(低いダミ声で)『あぁ、ちくしょう!』って調子なんだよね(笑)。今じゃいい友達で、数週間前にもロンドンの俺の家に泊まってったよ。一緒にショウもやった。ウォルター・マッソーっていうアメリカの俳優を知ってるかい? ちょうどあんな感じで、俺は相棒でナイスガイ役のジャック・レモン(笑)。あいつはいつもダミ声でワーワーわめいてて(笑)愉快なやつさ。ギタリストとしても最高だしね」

---わかりました。今作の曲に関しては、あなたが自分で全部書いていて、それを彼らに「こういう風にやってくれ」とか「好きなようにやってくれ」といった感じで進めていったんでしょうか。

グレン「一緒にスタジオでレコーディングしたんだ。ずっと曲を書きためてて、完成してるものもあれば、完成半ばのものもあり、まだアイディア段階のものもある中で、『イカした曲のアイディアを持ってる』ってスタジオに誘い、セットアップしてどんどんジャムり始めたわけ。実際、ほぼ全部生録でやったな」

---あともう1人、クリス・スペディングも参加してますね。

グレン「まずアメリカで16曲レコーディングしたのが数年前で、アルバムの形にするのにかなり時間がかかったんだ。タイトルの『Good to Go』もそこからきてて(※準備万端、行ってよし)、ようやく出せる状態になったっていう意味でそう名付けた。ともかく、アメリカのレコーディングから帰った後しばらく作品から離れてて、その間にまた新たに2~3曲書いたんだけど、これも入れたほうがアルバムの完成度が高まるんじゃないかと思ってね。でも、アールは手が空いてなかったんで、クリス・スペディングに『このトラックで弾いてくれないか』と頼んだら引き受けてくれた。クリスとも長い付き合いで、アール同様にグレイトなギタリストだが、スタイルが若干違ってるんだよな。クリスもロカビリー的なテイストを持ってる点では似てるけど。実際、アルバムの最後の曲は、もともとクリス抜きでレコーディングして、何か物足りない、何か別の要素が必要だと感じて……タイトルは、ええと……"Keep on Pushing"だ。そのヴァース部分で、俺のリズム・ギターを聴き直してみた時、リフが足りないと思い、エヴァリー・ブラザーズの、特にブライアン・フェリーがカヴァーしたヴァージョンの"The Price of Love"を思い出させるようなギターリフが欲しいと考えた。それでYoutubeに行ってブライアン・フェリー版の"The Price of Love"をチェックしてみたら、ギターを弾いてるのがなんとクリス・スペディングだったんだ。それでクリスに電話して『こういうトラックがあってギターが必要なんだ』と頼んだらすぐ引き受けてくれて、次の日にスタジオに来てくれた、と。ダテに分厚いアドレスブックを持ってるわけじゃないんだよ」

---(笑)。それから、共同プロデューサーのジョン・ムーンと、マリオ・マクナルティについてですが……

グレン「ジョン・ムーンは、ロンドンで最初の2つと最後のトラックをプロデュースしてくれた。もう1人のマリオ・マクナルティはアールの推薦。2人はデヴィッド・ボウイがバンド形態で作った最後のアルバム『The Next Day』で一緒にやったことがあってね。実際マリオは今、デヴィッド・ボウイ作品のニュー・ヴァージョンを作ってるとこなんだ。ジョンもマリオも、どちらもエンジニア兼プロデューサーで、ミキシング卓をコントロールしながら色んな提案をしてくれる。そのたびに俺は、ヤダねと却下するんだけど(笑)、たまに意見が合うこともあって、そいつを形にしていったんだよ。マリオには、俺がロンドンで使ってるスタジオまで来てもらったんだ。あいつは他にも色んな連中とやってて、たとえば……あの亡くなってしまった彼女、なんて名前だっけ……エイミー・ワインハウスだ。彼女ともかなり色々やってたんだよな。そういうわけでなかなかの経歴の持ち主だから、一緒にやれて俺も嬉しかったよ」

---わかりました。アルバムが出来上がった時はどんな気分でしたか?

グレン「ぐったりさ」

---(笑)。

グレン「いや、そりゃワクワクしたよ。昔から好きだった音楽の色んな要素を取り入れたアルバムになってるだけじゃなく、今回人選がうまくいってみんなかなりウマが合ったせいもあって、エナジーにあふれた、気持ちを上げてくれるエキサイティングなレコードに仕上がってると思う。実際、イギリスで既に出てるレヴューを読んでも、みんなそのへんちゃんと感じ取ってくれてるみたいだし。だからすごくアップリフティングな作品に仕上がってる、と思いたい……だけど君もアルバム聴いてくれたんだろ? なのになんで今さら俺に尋ねるんだ?(笑)」

---(苦笑)。最初に話していたように、アメリカ的な要素が感じられる一方で、だからこそ動かしがたい英国らしさがより強く伝わってくる気もしました。

グレン「英国っていうかイングランド、ロンドンな!――『Oi! Oi!』っていう(笑)。ま、実際にはロックで海を越えた、ロックンロールを通じたインターナショナル・コラボレーションだったわけだけど」

---(笑)。

グレン「俺もそう思うよ――歌詞とか多分そうなんじゃないか。まあ、自分で曲を書いてる時に、こういう音だというイメージが自分の中にあっても、客観的には聴けてないわけで、そこは第3者の出番ってことになると思う。たとえば最近読んだレヴューに『Jooksに似てる』って書いてあって、でも俺はそんなバンド聴いたこともないわけで(笑)」

---わかりました。ちなみにスリム・ジム・ファントムは、レコーディングでも立ったままドラムを叩くんですかね?

グレン「スタジオでかい? 立っても座っても叩けるけど、俺が『立って叩いてくれ』って頼んだんだ。立ったほうがスリム・ジム・ファントムらしい音が出ると思ったんだよ。座って叩けば派手な凝ったバスドラも可能だが、立ってるとやり辛いからこそかえってシンプルなプレイになるんだよな」

---なるほど。ところで、曲を書く時、アレンジも含めてすべてあなたが考えると思うんですが、実際どういった順序で作るんでしょう。ベースラインから考えつくことが多かったりするんでしょうか?

グレン「いや、通りを歩いてる時に思いついた曲がほとんどさ。通りで何か見かけて頭にアイディアが浮かんだり、ちょっとしたメロディを思いつくこともある。そのアイディアを後から何度も思い出すようなら、それはギターを手にしろという合図なんだ。バンドでやる曲に関しては、スタジオにコンピュータがあって、いつでもアイディアを入れられるようにしてあるんだが、他のやつらが使ってても俺は全く使ってないんだよな。そいつらに『何やってんだ?』と訊ねると『こういうアイディアを思いついて、忘れる前に入れておきたいんだ』って言うわけ。だけど俺に言わせれば、書いた本人が覚えられないのに、どうやって他人が覚えられるんだよ?って。だから俺は、記憶から無くならないアイディアにしか手を出さないんだ」

---確かに。曲によって歌メロから思いついたり、ギターリフから思いついたり、色んなパターンがあるんでしょうか。

グレン「歌詞を作ってる時にメロディがあったら確かにありがたいが、いちばん大事なのは言葉の部分、どういうテーマの曲かっていうアイディアの部分なんだ。どういう内容の曲かってところがしっかりしてたほうが、曲の形に仕上げてくのもずっと楽だし、逆にギターリフしかないような場合は、そいつに合う言葉やテーマを後付けで考えなきゃならないからもっと大変になるね」

---曲をざっと書いてから最後にどんな歌詞にしようかと悩むタイプのミュージシャンが多いと思いますが、あなたは割と曲の初期の段階から、どういうことを歌うかがはっきり見えているタイプなんですね。

グレン「ああ、そのほうが実際いい曲が書けると思うしね。キャッチーなだけで何の意味もない曲を書くか、それとも何か語ろうとしてる曲を書くかの違いってこと。常にうまくいくとは限らないが、トライするのはいいことだろう?」

---さて、あなたの自伝『オレはセックス・ピストルズだった』を読めば、ピストルズ時代のことについては書いてあるんですが、その続きも読みたい気持ちがありまして、今日はそうした話を聞きたいと思っています。

グレン「なるほど、OK!」

---まず、ピストルズの次にリッチ・キッズというバンドを作りましたが……

グレン「ああ、1977年だったかな」

---ミッジ・ユーロと一緒にやることにしたいきさつを教えてください。

グレン「電話して誘っただけさ(笑)」

---(笑)。

グレン「いや、当初ミッジの番号は知らなかったな。リッチ・キッズを結成する時、ありきたりのパンク・バンドなら簡単に作れただろうが、俺は今さらそんなことはしたくなかった。セックス・ピストルズっていう世界最高のパンク・バンドにいたんだしね。だから一味違ったことをやろうとして、ロンドンにいるシンガーを手当たり次第試してみたんだけど、みんなありきたりのパンクをやりたがって、わあわあ絶叫するばかりでさ。俺が望んでたのは、ちゃんと歌えるシンガーだったんだ。で、ミッジはスリックっていうほとんどJ-Popみたいなポップ・バンドで、No.1ヒットも出すくらい大成功を収めてたから、俺もピストルズの前から名前くらいは知っていた。それで、レコード会社もマネジャーも無事に決まり、みんな俺がシンガーを見つけてくるのを待ち構えていて、焦りを感じるような状況で、頭を抱えながらレコード店に立ち寄ったら、ふとスリックのレコードが目に入ってね。結構ビッグなバンドだったのに数年で消えちまったな、こいつ今どうしてるんだろう?と思って、レコード会社経由でミッジに連絡したんだ。すると、今は何もやってないって言うから、ロンドンに来てもらって一緒にバンドを結成したんだよ。ちなみに他の2人のメンバー、ラスティ・イーガンとスティーヴ・ニューはもう決まってたんだけど、面白いことに2人は前からの知り合いで――まだみんな若かったな――というのも、ラスティはとあるレコード会社で、ロンドン中に色々バイクで配達する仕事をやってたことがあって、あいつが辞めた後の後任がスティーヴ・ニューだった。同じ職場にいたってわけ。だから俺がラスティに『こいつがスティーヴだ』って紹介すると、『ひょっとしてあのレコード会社の……』っていう展開になって……そんなふうに、みんな顔見知りって感じだったんだよ。スティーヴ・ニューも素晴らしいギタリストだったな……すごく面白いギタリストだった」

---レコードもいい出来で成功したのに、リッチ・キッズが長続きしなかった理由は何だったんでしょう?

グレン「確かに大当たりしたけど、やや時期尚早だったのかもな。みんなパンクにハマってる中で、何て言うか、ニュー・ロマンティック前派とでも言うようなことをやってたから。そんな中、ミッジとラスティがエレクトロニック・ミュージックに出会ったんだ。俺にしてみりゃクラフトワークやカンを聴いてとっくに知ってたジャンルだったわけだけど、2人は『これこそ新しい音楽だ!』と興奮してた。で、スティーヴ・ストレンジってやつとプロジェクト(ヴィサージ)を始めたら人気が出て、もっとエレクトロニックな方向に行きたいと言い出したんだ。でも俺とスティーヴがやりたいのはロックンロールだったから、そこで意見の相違が生まれてしまった。あと、ミッジとラスティが女物の帽子をかぶりたがって、そこでもバンドに亀裂が生じた(笑)。男は若い頃からずっと帽子をかぶってると、髪が薄くなるから気をつけなきゃダメだぞ。その証拠に、いつも帽子をかぶってたミッジは(ひそひそ声で)今じゃ毛が1本もないだろ?」

---シンパシーを禁じ得ないです(泣)。

グレン「君はちゃんとたくさん生えてるじゃないか! そういえば、確かリッチ・キッズのリユニオンを2年前にやって、スティーヴ・ニューは2010年に亡くなったから、スパンダー・バレエのギャリー・ケンプが代わりにギターを弾いたんだけど、そのショウの後でステージ上で写真を撮ってさ――(スマホでフェイスブックの画面を示しながら)これがミッジで隣がラスティ、ギャリー・ケンプ、これがキーボードで参加したジェームズってやつで、これが俺。で、照明の光が頭上に当たって見事に反射してるだろ? この写真をアップして最初についたコメントが『あ、卵買いに行こ』だったんだ」

---……。

グレン「写真を見て、卵買いに行かなきゃって思い出したんだとさ(笑)」

---ひどい(苦笑)。では次に、イギー・ポップのアルバム『ソルジャー』にも参加してますが、あれはどんな経緯で実現したんですか?

グレン「俺がアールやミッジを電話で誘った時と同じように、イギー・ポップが電話してきてくれたんだ。その前のアルバム『ニュー・ヴァリューズ』でベースを弾いてたやつが、ツアーではセカンド・ギターを担当することになって、ベーシストの枠に空きができたんだよ。で、俺やリッチ・キッズのエージェントだったジョン・ギディングスが――アイル・オブ・ワイト・フェスティヴァルを2002年に復活させた男だ――イギーのエージェントもやっていて、俺のことを推薦してくれたってわけ。そしたら本人から電話があって、『今ロンドンにいるから飲もう』と誘われてね。『誰持ちで?』って訊くと、向こう持ちだというんで、飲んで話をしたら意気投合したと。ただ、最初に参加したのはアルバムじゃなくてツアーだった。ヨーロッパをイギーと回って、その後アメリカに飛んだんだ。初のアメリカがイギーとのツアーだったわけ。楽しかったよ。で、その合間にアルバム『ソルジャー』を作ったんだ」

---あのアルバムは僕もすごく気に入ってるんですけれども、あなたも曲作りを手伝ってますよね。実際の制作過程はどんな感じだったんでしょう。

グレン「俺がアイディアを持ち込むこともあった。たとえば"Take Care of Me"は、もともと俺が音楽を作って"Forget Me Not"っていうワーキング・タイトルをつけてた曲で、歌詞はまだアイディア段階だったもののメロディはしっかり頭の中に残ってたんだ。イギーに聴かせたら、すごく気に入ってくれてね。で、『ああ、だけど歌詞は書き足さなきゃダメだ。このままじゃ使えない』ってことになって、彼が"Take Care of Me"って歌詞を書いたわけ。そんな感じで、俺がアイディアを出して、そいつをイギーが持ち帰って形にしたものをスタジオで仕上げるという作業を繰り返して完成させたのがあのアルバムだったね。実際イギーはあのアルバムですごくいい曲を書いてると思うよ。"Take Care of Me"も、"Loco Mosquito"の歌詞も最高にイカしてるし、ほかにも"Knocking 'Em Down (In the City)"に"Play It Safe"……どれもイカした曲ばかりだ。俺が書いたわけじゃないが誇りに思ってるよ」

---でも作曲クレジットにも、しっかりあなたの名前が入ってましたよね?

グレン「4曲でね。イギーと手分けして書いたのが3曲あって、あと俺が歌詞も音楽も全部書いて、彼が歌ってるのが"Ambition"なんだ。他人が書いた歌詞をイギーが歌ったのは、確かあの曲だけなんじゃないかな。嬉しかったね」

---この時は他にもバリー・アンドリュース(ex. XTC)とか、アイヴァン・クラール(ex. パティ・スミス・グループ)といったミュージシャンが集まっていましたが……

グレン「あとスティーヴ・ニューもな」

---はい、現場はどんな感じでした?

グレン「ある日デヴィッド・ボウイがスタジオにやって来たんだ。みんな大喜びで舞い上がってたっけ。で、みんなタバコを切らせてしまって、スティーヴのガールフレンドが部屋まで取りに行こうと戻っていったんだけど、その後をボウイが追うのを見たスティーヴは、自分の恋人にちょっかい出そうとしてると勘違いして、ボウイに殴りかかった。実はタバコをもらえないか訊こうとしてただけだったのにね。スティーヴはボウイの大ファンだったのに、笑っちゃうよな(笑)」

---特に大事にはならなかったんですか?

グレン「ああ、愉快だったよ。ただ、スティーヴはアメリカのツアーに同行するはずだったのに、リハーサルに来なかったんだ。友達を殴った自分にイギーが腹を立ててると思ったんだな。ところがイギーはスティーヴが友達を殴ったことについては面白いと思ってて、逆にリハーサルに来なかったことに腹を立ててたよ(笑)」

---(笑)。

グレン「バンドって、そういうことで年がら年中もめてるもんだ」

---では、ちょっと時間が飛んで、デッド・メン・ウォーキングの話を聞きたいんですが、アラームのマイク・ピータースやシアター・オブ・ヘイトのカーク・ブランドンなどが参加していますね。これはどういったプロジェクトだったんですか?

グレン「ツアー目的で何人か集まっただけだよ。友達数人で集まってステージでそれぞれ持ち歌を交代で披露するっていうだけの、ちっちゃなプロジェクトさ」

---フィリスタインズを結成するまでは、永続的な自分のバンドを作ってやっていくんだ、という気持ちにはなれない感じだったんでしょうか。

グレン「だがフィリスタインズも、ちゃんとしたバンドじゃないっちゃないしなあ」

---ああ。

グレン「バンドがちゃんと機能することもあればしないこともあるわけで。あと年をとるとますます厳しくなってくるというか、レコード会社も若い連中を欲しがるしな」

---じゃあ、もうバンドを組もうという気持ちは無くて、基本的にはソロ・アーティストで、たまに流動的なバンド活動に参加する、という感じなんですかね。

グレン「まあ、面白そうな連中から電話で誘われたらね。うまくいきゃ金も稼げるし、色んな面白い場所にも行ける。たとえば今回、日本に来る前に行った韓国のソウルでも、ソロでプレイする一方、韓国のCrying NutっていうバンドやCha-Chaっていうミュージシャンなんかと共演したんだ。そうやって色んな面白いことをやるのが好きなんだよ。要するに、セックス・ピストルズやリッチ・キッズやイギーとのプロジェクトで大成功を収めたら収めたで、その後はまた違ったことをやるしかないってことさ。ひとつのバンドをずっと維持し続けるのは簡単なことじゃない。だからみんな色んなプロジェクトに関わるわけだけど、変わらないのは自分の音楽をやるっていうところだけなんだ」

---なるほど。

グレン「だから俺も、今はグレン・マトロックの個人名義でやってるわけ」

---その後、先ほど話したスリンキー・ヴァガボンドなどもやりつつ、2010年にはフェイセズの再結成に参加しますね。

グレン「フェイセズとは縁があったんだよ。リッチ・キッズをやってた時、ある曲でキーボードが必要になって、プロデューサーのミック・ロンソンにピアノを弾いてくれないかと頼んだんだ。ところが今ひとつしっくりこなくて『もっとロックンロールっぽくできないかな』と言ったら、『どういう意味? ジェリー・リー・ルイスっぽくってこと?』って尋ねられて。『そうじゃなくて、イアン・マクレガンみたいに』と答えると、『それは僕には無理だ』ってさ。そしたらスタジオの関係者が『マクレガンなら先週ここに来てた。電話番号も持ってる』って言うんだ。そこで電話して頼んだらスタジオに来て、参加してくれたんだよ。それをきっかけに仲良くなって、イアンのほうがずっと年上だけど、リッチ・キッズのツアーにも同行してくれた。やがて、イアンがアメリカに引っ越したこともあって交流は途絶えてしまったんだが、ひさしぶりに連絡してどうしてるか訊いてみたら、セッション・ミュージシャンとしてブルース・スプリングスティーンとやったりしてるって言うじゃないか。ギャラがいいんだって」

---そうでしょうね(笑)。

グレン「『本当は何がやりたいんだ?』って訊くと『フェイセズを再結成したい』と。そこで、ベース・プレイヤーのロニー・レインは亡くなってたから『その仕事にうってつけの男は俺だってことは、俺もあんたもわかってるよな』って言ったんだ。そしたら再結成した時に声をかけてくれたんだよ。14歳の頃、楽器もろくに弾けない俺が鏡の前で♪Stay with me...♪って真似してたバンドの一員となり、色んな場所でギグをやって、最後にやったギグがフジ・ロックのヘッドライナーだった。感慨深かったよ」

---その時のフジには僕も行ったんですが、あなたが参加していると知らなくて、しかもミック・ハックネルが歌ってるんだったら観なくてもいいかなと思って、仕事絡みで観なきゃならなかったトッド・ラングレンを優先してしまいました。

グレン「ミック・ハックネルに関してはそう思ったやつが大勢いたけど、実際に観てみたらすごくよかった。優れたソウル・シンガーだよ」

---イヤなやつじゃなかったですか?

グレン「俺には全く問題なかったけど、あいつがパンク・ロックの大ファンで、俺がセックス・ピストルズにいたからかもな」

---そりゃあ、そうですよね(笑)。その直後にはジ・インターナショナル・スウィンガーズというプロジェクトがあったようで。

グレン「あれも小規模なプロジェクトだったけど、いいプレイヤーが揃ってた。ドラムがクレム・バークで。俺がカリフォルニアを拠点にしたのもクレムがいたからさ」

---もともとオーストラリアのシンガーのバックアップのような形で結成されたんですよね?

グレン「いや、シンガーのギャリー・トウィンはイギリス人で、子供の頃に家族でオーストラリアへ移住したんだ。で、若い頃に作ったレコードがオーストラリアで大ヒットしたんだよ。もともとはイギリス生まれで、今はカリフォルニアに住んでる――ややこしいだろ(笑)。トゥエンティー・ファイト・ロッカーズってバンドをジェネレーションXのマーク・ラフと一緒にやってたこともあって、俺とも昔から友達だったんだ」

---ブロンディのクレム・バークとは、かなり一緒にやってますけれども、すごく仲がいいんですね?

グレン「ああ、そう思うよ」

---リズム隊としては合わせやすいドラマーですか?

グレン「ああ、グレイトなドラマーだよ。たまにすごく衝動的(impetuous)になるけどね……クレイジーってこと」

---なるほど(笑)。

グレン「だけど、いい友達さ。アメリカに行くとあいつの家に泊まるし、逆にロンドンの俺の家では――大した広さじゃないが――スリム・ジムが客間を使うこともあれば、アール・スリックが使ったり、クレム・バークが使うこともあって、すごく仲がいいんだ」

---わかりました。さて、先日は、韓国と北朝鮮の38度線近くまで行かれたということですけど、これは一体どういうことで?

グレン「あれは面白い経験だった。何が起きるか見当もつかない中で行ったんだが、とても美しい場所だったよ。戦場を想像してたんだが、君は行ったことあるかい?」

---もちろん、ないです。

グレン「国境の前に大体5キロくらいの非武装地帯、DMZがあって、なんとも奇妙というか、誰も住んでないのに農地があるわけ。夜が明けると人が耕しに来るんだが、日暮れまでに帰らなきゃならないらしい。つまり、住めないけど耕作はしてると。だが物騒な風景も時折目に入ってはくるよ――ドクロ・マークの入った標識とか、不発地雷もあるしね、だから結構ヘヴィな場所ではある。国境まで行くと妙なデカい丘があって、変な丘だなと思ってると、対戦車用の丘だって言うじゃないか。戦車の侵入を防ぐために作ったわけだよ。あと、監視所もあって、当然、北朝鮮側を見張ってると思うけど、実際にはそうでもない。だって誰も住んじゃいないわけだからさ。自然生息地が広がるだけで、生き物といえば鶴くらいしかいないんだよ。鶴を眺めるための監視所になっちゃってるわけ。本当に妙な気分だったな。あと、DMZに行く前に、かつて敵を拷問にかけたり殺したりしてた場所の跡地にも連れてかれて、とにかく心を動かされた。かと思うと、道路の向こう側には農産物の直売店があってDMZの農地で採れたハチミツを売ってたりして、まさに色んな風景が入り混じった場所なんだよな。とにかく相手との会話を途絶えさせないことが大事だと思ったね。来年には北朝鮮のバンドをフェスに招待するって言ってたし。俺自身は何が起きるか見当もつかないまま、とにかく自分の目で確かめたくて行ったわけだけど、おかげですごくいい友達ができたし、ついこないだも韓国を再訪してきたところさ。DMZのフェスで知り合った連中がまた招待してくれてね。俺は韓国の人が好きだよ。日本と韓国の間には色々あるのかもしれないけど」

---じゃあ今回は韓国から日本にいらしたんですね?

グレン「ああ、ソウルにいたんだ。Zandari Festaっていうイヴェントに招かれてね。つまり2ヶ月くらい前にDMZのフェスに出て、今回また招待されて、韓国には今年2回も行ったことになる。いま日本にいるのも韓国に呼ばれたからで、じゃあ日本へも寄って新作のプロモーションをやったりできるかも、と思ったわけさ。東京にもテンプラを食いに来たかったし」

---(笑)。そうやって韓国や日本に来て、あなたが40年前に蒔いたパンクの種が世界中で芽を吹き、生い茂ったり実をつけたりと大きな影響を及ぼし続けているのを目の当たりにすると思うんですが、どういう気持ちになりますか?

グレン「どうだろうな……影響が無くならないことに驚いてはいるよ。それが俺のおかげなのか仲間たちのおかげなのかはわからないが、パンクが生み出す集合意識っていうのがあって、それがどうもアピールするみたいだな……だから、うん、自慢でもあるし驚きでもある」

---最後にひとつ確認したいんですが、シド・ヴィシャスがニック・ケントを殴った時の話なんですけれども、日本ではその話に尾ひれが付いていて、飛び出しナイフで切りつけたという説と……

グレン「いや、自転車のチェーンで殴りかかったんだ。だが、あれは間違いだった。行為自体が間違ってただけじゃなく、スティーヴ・ジョーンズにギターの弾き方を教えたのはニック・ケントだってことをシドが知らなかったという意味でも間違ってたんだよ。確かにニックは長髪だったが、すごく重要な存在だった――それをシドは知らなかったのさ。だから殴ろうとしたこと自体間違ってたし、もしそのことを知ってたら?っていう意味でさらに間違ってた。でもナイフを使ったかどうかがなんで重要なんだい?」

---ピストルズについては伝説がすごく多くて、日本でも間違ったデマがたくさん出回ってるんです。

グレン「ああ、なるほど。ひとつ言っておくと、俺もシドがケンカをふっかけるのを何度も見たけど、実はあいつはケンカが下手で、いつも他のやつがケンカを終わらせてたんだ」

---日本で特に有名なデマは、『Never Mind the Bollocks』のギターは全部クリス・スペディングが弾いている、というやつなんですよ。

グレン「ああ、俺もそのデマは知ってる。でも弾いてるのはスティーヴ・ジョーンズだよ。クリス本人に訊いても『自分にはスティーヴ・ジョーンズみたいなギターは弾けない』と言うはずさ。クリスが実際にやったのは、最初のデモのプロデュースなんだ。もともと友達で、マルコム・マクラーレンのショップにもよく来てたから、スタジオでも手伝ってもらったわけ。楽器を弾いたりは一切してなくて、初めてのレコーディングの時は、俺たちに『練習しろ』と発破をかけるのがあいつの役目だった。『まだダメだ。練習し続けろ』とね。で、俺たち《録音中》っていう赤いランプがともってレコーディングが始まるのをずっと待ってたら、クリスが『ちょっと聴いてみるか?』って言ってきて、『聴くも何も、ランプをつけてなかったじゃないか。今日がスタジオ初日だってのに、いったい何故つけなかったんだ!』と詰め寄ると、クリス曰く『みんな、あのランプがついた途端に固まってしまうから』だって。わざとランプをつけずに、より自然な演奏ができるようにしたんだな」

他では読めないような、音楽の記事を目指します。