第14回 君、音、朝方、etc 【私的小説】

長らく忘れた感覚(一緒にいる)

もう子供ではないと確認する

”彼女が戻ってきた”

「僕がこの街に移ってきた時、もう14歳になっていた。不思議なものだ。初めてこの駅に降り立った時、僕はもう若くないって思ったんだ。それを今でも覚えている」

「お茶もうないね、」と彼は言う。

「まだ、薬缶にあるから温めなおそうか」

彼の提案を私は断る。

「自分で入れてきます」

「そう、」

彼は少し意外そうだった。

「階段下りて、すぐのドア行けば台所あるから」

「分かりました」

部屋のドアを開け、急な階段を下りる。一段一段きしんでいる。いつかのことを思い出す。子どもの頃、どこかのお寺に行った時のこと。顔も名前も知らない人のお参りをしたこと。

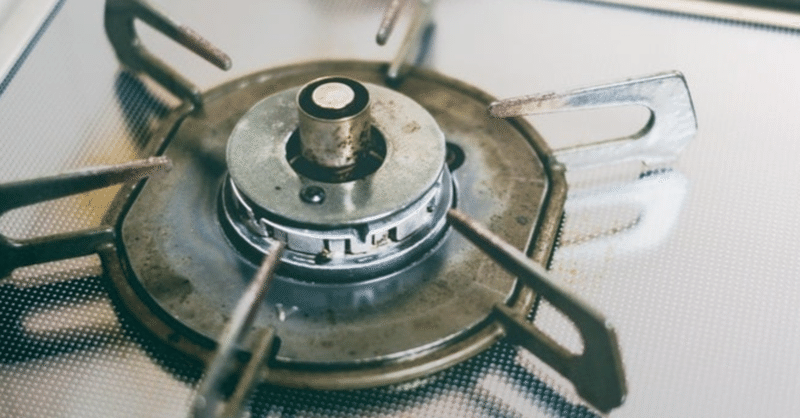

台所のコンロには薬缶があった。

黄色い薬缶だった。火を点け、少し待つ。ダイニングテーブルは4人掛けだ。椅子が一脚ごとに違っている、彼のはどれだろう。今、二階で呼吸している彼を思う。この家で過ごす夜を想像してみる。

ここに一人きりでどれだけの夜を過ごしてきただろう。

私の孤独は孤独ではなかったのかもと、私は考える。

だからと言って辛さが払拭されることはなかったけど。

薬缶が湧き立つ。湯呑に慎重にそば茶を注ぐ。

湯気が食卓に広がっていく。

部屋に戻ると、彼はギターを手にしていた。

音を鳴らさずに、ただ抱きかかえるようにそうしていた。

「怖かった?」と彼は訊く。

「怖くないです」

「そう」

「何が?」と私は訊く。

「何が怖くないかってこと?」

「そうです」

「知らない家の知らない台所で、一人でいること」

「幸せな食卓を囲んでいたんでしょう」

私は断定的に言う。

「ある時までは、」と彼は話す。

「幸せな記憶というのは、何物にも脅かされることのない一つの作品のように思える。父が言ったこと、母が笑ったこと、そこで僕らが何かを食べ、話したことを僕は忘れない。具体的に何かを覚えているわけではないけど、匂いや雰囲気は胸にずっとある。8ミリフィルムを映すかのように、いつでも情景は僕の中にある。ただ、それが僕を苦しめることもある。時が経ち、ある分水嶺に足を踏み入れていると感じる」

「分水嶺ってどういう意味ですか?」

「あっち側とこっち側の分かれ目のことだと、僕は理解している。もしよかったら、これも調べてみて」

「今調べます」と私は言い、スマートフォンを取り出そうとする。

「あとで」

少し強い口調だった。

それから柔らかな口調で、彼はこう伝える。

「今話しているのは君だけに言うことだ。彼についてのことは」

それから、しばしの沈黙がある。

「僕については」

私に向けた言葉だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?