試し読み!12月17日発売「ブルームワゴン」 第一話

第一話 コーネリアス、眠りそこねる

冬眠は静かな場所で体を丸めて目をつむっていれば自然に始まるというものではなくて、どこかからやってくる「冬眠をしなさい」という信号を体が受けて初めて始まるものだった。

ある冬の日コーネリアスは、仲間の動きがみるみる緩慢になり、やがて巣が横になった仲間たちでいっぱいになった光景を目にした。コーネリアスにとってその光景は珍しいものではなかった。むしろその季節の巣の中で、それ以外の景色を見たものは、一族の歴史を遡っていってもおそらく一匹もいないだろう。

問題は、コーネリアス一匹だけが、いつまで経っても巣の中の仲間たちと同じような状態にならないことだった。彼の仲間たちはやがて皆ぐっすり眠り込んでしまい、巣で起きているのはとうとうコーネリアス一匹だけになってしまった。

彼だけが、冬眠のために必要な信号を受けそびれてしまったことは明らかだった。コーネリアスは焦った。万が一冬眠をしそびれ、冬中起きていなくてはならなくなった場合、どうやって日々を過ごしたら良いのかについてなど、誰からも教わったことはなかった。

彼らは森に棲むほかの動物たちから、少々のやっかみも込めて「黒い毛皮を着た貴族さま」というあだ名で呼ばれていた。彼らがあくせく働いているところを誰も見たことがなく、おっとりした性格で、派閥争いやテリトリーの拡大をめぐる争いごとなどにも興味を示さない、ほかの動物からしてみれば、まるで浮世離れした暮らしをしている結構なご身分のやつら、のように見えることからついたあだ名だった。

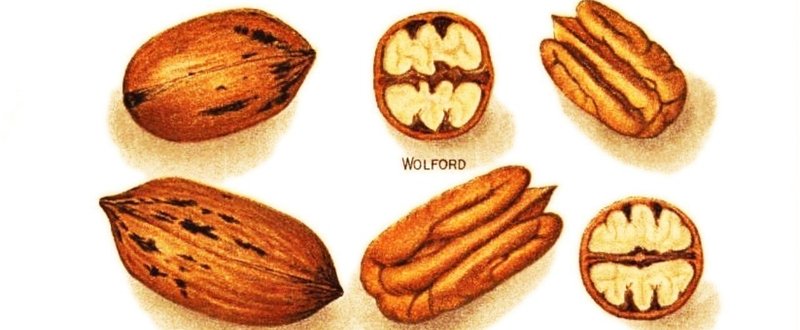

たしかにコーネリアスたちの暮らしぶりは貴族的だった。気持ちの良い風が吹けばいちいち立ち止まってその匂いを嗅いでうっとりし、月の美しい夜には、皆で岩の上に並んで寝そべり月光浴をした。季節が変わる度に、四季それぞれの素晴らしさを仲間とゆったりと語り合った。彼らの食べるものは、数種類の木の実と花だった。時々、彼らが見つけた食べ物を誰かが奪って行くこともあった。それでも彼らは怒らなかった。身内に多く食べ物を持っているものがいれば、少し分けてもらいそれで良しとした。

コーネリアス一家の巣は、森の南側にある樫の木の根元を深く掘ったところにあった。その日、このままでは皆に置いて行かれてしまう、と思ったコーネリアスは、仲間の体にぴったりと体を寄せて目をつむってみた。そして半日ほどそこで横になって過ごした。コーネリアスはまだ間に合うかもしれないと考えた。冬眠のための信号を受けることができた仲間たちのそばにいれば、それが自分にも伝染するかもしれないと期待したのだ。でもコーネリアスは、いつまで経っても少しも眠くならないばかりか、時間の経過と共にお腹が空いてきてしまう始末だった。心細さと空腹、そのあとで突然やってきた尿意とでコーネリアスは震えた。

彼は体を起こした。仲間たちの体はすでに驚くほど冷たく、硬くなっていた。仲間たちの体を包む毛だけに、かろうじて起きていたときのやわらかさの名残りがあった。コーネリアスは彼らから離れた。仲間たちとくっついていると、残念ながら何かをうつしてもらうどころではなく、自分の体温が奪われていくだけのように思えた。

やがて途方に暮れたコーネリアスを襲ったのは、捨て鉢な気持ちだった。彼は仲間の背中を力いっぱい叩いてみたり、ひげを引っ張ったり、鼻をつまんでみたりした(彼らにとって鼻をつままれるくらい嫌なことはない)。仰向けになって、きちんと一列に並んで眠っている仲間たちの腹の上を転がりながら横断してみたりした。大声を出し、地団駄を踏み、起きろ! と言ってみたり、春だ! と言ってみたり、冬眠は中止! と言ってみたりした。

気がつくと、いつのまにか森に夜が訪れていた。コーネリアスたちは昼間に眠り夜に活動する動物だった。夕暮れ時は、だから彼らが一日を始める最も元気な、最もにぎやかな時間帯だった。そのため夜を迎えたばかりの巣は、いつもなら仲間たちの体温で暑いくらいだった。でも同じ時刻であっても、その日の巣はまるで氷室のようだった。一年に一度しか運行しない、必ず乗らなくてはならないバスに乗り遅れたまぬけなコーネリアスに対して、巣はこれまでに一度も見せたことのない、よそよそしい顔を向けて澄まし返っていた。

第二話につづく(毎週水曜日更新)

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?