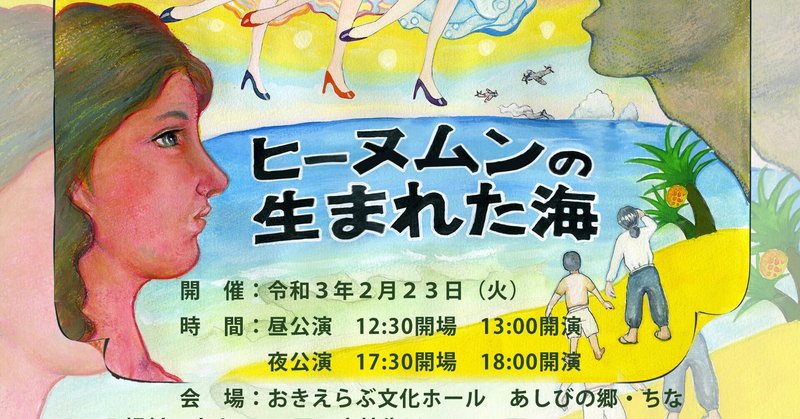

方言ミュージカル「ヒーヌムンの生まれた海」稽古日誌#24

しばらく稽古日誌を書いていませんでしたが、稽古がなかったわけではありません。ずっと稽古はしていました。ようやくそれがここに書ける時間ができたので、書きます。

2020年1月6日「オープニングすげえって言わせよう」

第1部シーン1,2,3,4

冒頭の三線弾きの語り。その入り方を丁寧に作っていきました。

語りから緞帳が開いて風景が広がります。子供たちの笑い声が聞こえてくるように。そこから海のシーンへ。幻想的に、滑らかに。

2020年1月7日「セリフってどうやって覚える?」

第1部シーン4,5,6,7

主人公マサと母親であるハナとの会話を丁寧に作っていきます。

会話は短いセリフの受け渡しで行っていくので、セリフの数はとても多いです。その膨大な量のセリフを覚えるためにどうしたらいいか、よく聞かれます。

まず、学校の授業で古文を暗唱するみたいにしても、絶対にセリフは覚えられません。

まずは自分の役がいったい何をしているかを把握することです。シーンの中で自分は何をするのか、どんな状況にあるのか、他の役者たちと共有しないといけません。

そのシーンの中で、自分は何がしたいのか、やりたいことのために何をしなければならないかを理解して、相手役に向かって言葉を発していきます。セリフはその状況を理解していれば自然と出てくるようなセリフが書かれているはずです。

自分が発したセリフに相手役は反応をします。反応として何かセリフを喋ったり、動いたりするでしょう。これを「リアクション」といいます。

リアクションを受け取って、また自分のセリフを言います。自分のセリフのヒントがすべて相手のセリフや行動に詰まっています。相手のリアクションをちゃんと受け止めれば、それに反応する形で自分のセリフが言えるはずです。

もし、セリフを忘れてしまったら、落ち着いて今自分の役がやりたいことを思い出しましょう。このやりたいことが明確であれば、どんなセリフを言っても正解なのです。

(本当にセリフを忘れてしまったら、この自分のやりたいことを喋ってしまえばいいのです。アドリブというのはこういう時に生まれる最終手段であって、決してお客さんを笑わそうとしたりするのを第一の目的にするものではないと思います。面白い即興にはきちんとした役の目的と役割があります。目的も役割のない即興はただのおしゃべりですから、果てしなくつまらないものだと思います。)

セリフの覚え方はいろいろあります。上記を理解したうえで、一言一句間違えてはいけないということになると、きちんと覚えないといけません。そこからは「書いて覚える」「聞いて覚える」「喋って覚える」という、まるで英語のライティング・リスニング・スピーキングのようにして覚えていくしかありません。俳優の大変な仕事のひとつはセリフを覚えることです。台本を読んで、ノートに書いたり、録音したセリフを繰り返し聞いたり、何度も声に出して喋るしかありません。自分に合った覚え方がありますので、探してみて下さい。

2020年1月11日「自分らでシーンを作る時のルール」

第1部シーン8,11~13

島の子供たちがヒーヌムンと相撲を取るシーンを中心に動きをつけていきました。

稽古をつけている間、他の出演者たちはその稽古を眺めているわけではなく、あしびの郷の空いている部屋を使って自主的に稽古をしていきます。

12月に大まかに動きをつけていましたが、基本的には出てきて、セリフを言って、去る、ということになってしまったまま。

面白いお芝居にするには、セリフをしゃべり合いながら動くことが大事になっていくと僕は思っています。できるだけセリフの内容をお客さんに分かりやすく伝えるために、声だけでなく体を動かしてセリフを発していくことが必要になると思います。

そのためのルールとして、基本的なモノとして

「話している相手に向かってセリフをしゃべる」

「いいものには近づく。嫌なものからは離れる。」というのがあります。

「話している相手に向かってセリフをしゃべる」とは。

人はめったに独り言はしゃべりません。セリフのほとんどは相手役に向かって発せられます。相手役に何かして欲しくて言葉を発します。隣に誰かがいるからこそ、気持ちを伝えようとして笑ったり大きな声を出したりするのだと思うのです。まずは自分のセリフが誰に向けて発せられているのかを考え、きちんと相手に向けて言葉を伝えるところから始めましょう。お客にお尻を向けるとかどうとかは、その次の段階で考えればいいのです。

「いいものには近づく。嫌なものからは離れる」とは。

相手から発せられたセリフがいいものであれば近づくし、嫌なものであれば離れて距離を取ります。好きな人がうれしいことを言ってくれたらそこへ近づいて隣にいたくなるでしょう。嫌な人が近づいて来たら、近づいたぶんだけ距離をとるために離れようとするものです。

演技していると距離感がマヒしてしまって、例えばゴキブリが歩いているとなっても、ゴキブリの近くで「キャー」とか平気でセリフを喋ってしまう人がよくいます。ゴキブリが平気な人なのか、苦手な人なのか、どのくらい苦手なのかはゴキブリを見つけた時の距離で測れるのです。

すべてのセリフについて「いいもの・いやなもの」が判断できるものではありませんが、きっとこのルールを使えば基本的なことは表現できるように思います。基本ルールを理解したうえで、「いやだけど、興味はある」「好きだけど、嫌い」みたいな表現ができるようになれば一つ上のレベルに行けるんじゃないかと思います。

この二つのルールを守っていると、自然と動きのあるシーンが作れるんじゃないかと思います。

どうでしょう、できないかもしれません。……できますように。

2020年1月13日「自主稽古が熱を帯びてきた」

第1部シーン14~16

12月に決めた動きをさらにブラッシュアップしていきました。

セリフを覚え、動き、何度も繰り返していきました。

後半、ステージ上で自主的に参加者の皆さんが稽古をしていました。

なんだか本番に向けて情熱が盛り上がっているような気がしました。

2020年1月14日「来週いっぱい、いない人のため」

第1部シーン20~21

第1部シーン1~7まで通し

主役を演じる男の子が来週いっぱいいないということで、出来るだけ出演シーンを稽古しておきたかったので、通しをしてみました。

2020年1月17日「衣装合わせ」

精霊・ヒーヌムンの衣装合わせ

出来上がった衣装をみんなで着てみました。

2020年1月18日「お客さんにお尻を向けるのはなぜいけないのか?」

第2部シーン22~24

第2部は子供ばかりだった第1部とは違って、成長した人物たちが物語を紡いでいきます。

沢山動いていた子供のころとは違って、大人はあまり動きません。動きませんが、以前書いたように、演劇ではわかりやすいように動く必要が出てきます。

この時、特に相手役に向けて喋ろうとすると、ついつい客にお尻を向けてしまうことになりがちです。

そうならないように、常にお客さんに向けて動くことが体に染みついていると便利です。ということで、常にお客さんに顔を向けているようにランダムに歩く、というエクササイズをしました。

リアルな演技をしようと思えば、別にお客さんにお尻を向けても構わないことになります。けれど、お客さんにお尻を向けると、自然に顔がお客さんを向いていないことになり、お客さんはいったい登場人物がどういう顔をしているかわからなくなり、つまらないと感じてしまう恐れがあります。

お尻を向けることがいけないのではなく、登場人物が何を考えているのかがわからなくなることが、演劇としてはつまらないのです。

もし、お尻も背中も後頭部もお客さんに見せながら、その登場人物の考えていることがきちんとお客さんに伝わるのであれば、それはよっぽどいい役者さんなんじゃないかと思います。

お尻を向けることでお芝居を表現できるのであれば、思う存分お尻を向けて後頭部を見せつければいいと思います。でも、そんな上等な演技力を持っているわけではない僕たちは、できるだけ詳しい表現をしなければいけません。その時に顔やお腹をお客さんに見せるのはとても有効なのです。

表現のために全身を使う、というのが演劇には必要なんじゃないかと僕は思っています。

2020年1月20日「悩んだシーンが出来上がる時」

第1部シーン12

ヒーヌムンと相撲を取るシーンの復習。

第1部シーン16

いかだを作って、海に出るシーンを作っていきました。

常々、「このシーンをどうしたらいいんだ」と悩むシーンはあります。

いかだを作って海に出る、というシーンはとても難しいものでした。

このシーンがどうなったか、本番をお待ちください。

稽古でこのシーンが出来上がった時、想像力がモノを言うシーンになっているなと感じました。

演じる人間だけでなく、観るお客さんにも必要なのが想像力です。

このミュージカルがお客さんの想像力をグンッと広げることが出来ますように。

2020年1月21日「もっと時間がほしい」

第2部24~25(SONG7,8)

歌を歌いながら、振りをつけていきました。

一曲一曲が中身の濃ゆいダンス作品になっているので、丁寧に丁寧に作っていきました。もっと時間がほしいと本当に思いました。

2020年1月23日「稽古は3時間がちょうどいい」

第2部シーン26~28

いつもの稽古は2時間なんですが、この土曜日は3時間ありました。

おかげでゆっくりじっくりシーンを作ることが出来ました。1時間違うだけでこんなにも濃密に稽古ができるものかと驚きました。

ステージで稽古をしている間に、次に稽古するだろうシーンで必要な歌を稽古しておく、ということをしたことで、とてもスムーズに稽古が進みました。

ミュージカルの稽古が始まって以来、「今日はとってもいい稽古だったな」と初めて思えた日でした。この調子で稽古が出来ればいいんだなと、ようやく調子が分かってきたように思いました。

ちなみに、シーン26~28まででおよそ5~6分のシーンです。5~6分のシーンを作るのに最低6時間は必要だと思っています。この日3時間で形を作れたことは大きな収穫でした。この6分にとても大事なことが詰まっています。

2020年1月24日「○○が××したら、△△してね」

第三部シーン29~34

日曜日は前日からさらに増えて4時間ありました。

はじめの2時間、精霊たちの動きを丁寧に作っていきます。

第3部は登場人物が「こんなことがあったんだよ~」と長いセリフを喋ることが多くなっています。お客さんはこの長いセリフをただ聞いているだけではつまらないでしょうから、長セリフに合わせて話している内容の大まかなイメージが通じるように、精霊たちが動いて表現をしていきます。

「○○が××したら、△△してね」と精霊たち一人一人に伝えていって、「じゃあ、やってみよう!よーいドン!」とシーンを始めると、それぞれがきちんと「段取り」を覚えているので、驚くほどにぴったりとシーンが出来上がります。多少ズレたりしますが、全然問題ないレベルです。

「演じている」という、無駄な緊張を生むよく分からない意識は、「~~な気持ちで○○する」という段取りを与えることで拭い去ることが出来るんじゃないかと、そんなことを思いました。

2020年1月25日「『ながら演技』ができるには」

シーン34

ミュージカルらしく、子供の歌声が響く中、ガジュマルの木の下で会話がなされます。

第3部は前述したように、長いセリフが続きます。その長いセリフを視覚的に補うように精霊たちがイメージを作っていきます。

歌いながら、しゃべりながら、動きながら、など、「ながら演技」が必要なお芝居なんだなあ、と演出しながら思いました。

方言でいうと「△△しーがちゃな○○しらー」となります。

初めてお芝居をする人にとっては「ながら演技」は難しいことと思われることが多いですが、「そんなこと言ったって、普段『ながら歩き、ながらしゃべり、ながら○○』やってるじゃないですか」というと「確かにそうだわ」と、自分が「ながら行動」をしている時のことを出演者の皆さんは思い出してくれます。

思い出せた人からだんだんと『ながら演技』ができていきます。

歩きながら、喋りながら、心を表現をしていく。きっと本番を迎えるころにはみんな出来るようになっているでしょう。

もしかしたら、とてもレベルの高い演技をしているかもしれません。

少なくとも、ただ出てきて、セリフを棒立ちで言って、去るだけのお芝居からは脱却していると思います。

内輪ウケを狙ったような、お客に媚びるようなつまらない振る舞いはせず、真摯に自分の役を全うしようとする出演者の熱い意欲を、稽古を重ねるたびに感じます。

まじで、すごいことをしているんじゃないかと思います。

引き続き、いいものにしていきますよ。

本番は2月23日です。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?