祖父の眠る地

父方の祖父は第二次世界大戦中、軍医として沖縄に赴き、そのまま帰らぬ人となった。享年31歳だったと聞いている。当時父は4才であった。

沖縄は日本国内だし、南方の戦地に行くよりは安全だからと祖母に言ったそうだが、そこがあんな激戦地になるとは、祖父も想像出来なかっただろう。

その後乳飲み子を含む4人の子育てと姑の世話をしながら、教師として働いた祖母の奮闘ぶりは想像を絶する。が、当時はきっと同じような母親が沢山いたのだろう。私にはとても真似できるとは思えない。

祖父がどこでどんな最期を遂げたのか、今もって子孫の誰にもわからずじまいである。

軍医というのは結構な確率で生還している、というのも聞いた事があるが、任地が任地だけに難しかったようだ。

祖母は定年退職後何度か沖縄に足を運び、祖父の事を知っている人がいないか、訪ね歩いた。ひめゆり学徒隊の生き残りの方に話を聞いた事もあったらしいが、詳細はわからずじまいだったと言っていた。

戦局の終わり頃には県北部にいたらしいとか、当時の陸軍総司令官付きの医師だったとか、断片的な情報はあったがどれも雲を掴むような話で、結局何も確たる証拠はつかめていない。

摩文仁の丘に大勢の犠牲者と共に、祖父の名前の刻まれた碑があるだけである。遺骨も戻っていない。だから郷里の祖父の墓には、出征前に祖父が自分で切り落とした髪と爪だけが眠っている。

祖母が存命だった頃、一度だけ出征前の祖父の思い出話をしてくれた事があった。

無口で優しい人柄だったという祖父は、滅多に酒を口にしなかったが、時折帰宅するなり「一本つけてくれ」と言うことがあった。

決まって担当していた患者さんが亡くなった時だったそうだ。

生前の祖父の人柄が偲ばれるエピソードだと思う。

祖母の手元には、何通かの軍事郵便が遺されていた。文面からは、末子のおじが伝い歩きを始めた事を喜んだり、幼いウチの父がちゃぶ台に登って『予科練の歌』を歌ってくれた事を懐かしんだりと、子供達の成長に思いをはせる、優しい父親の顔が垣間見えた。

これを読んだ時、戦争とはなんと酷いものかと心から思った。

祖父の髪と爪は永らく祖母の手元にも残されていた。私は小学生の頃に懐紙に包まれたそれを見た。黒ぐろとした髪は、遠い昔に亡くなった人のものとは思えなかった。

祖父はどんな気持ちでそれを切り落としたのだろう。

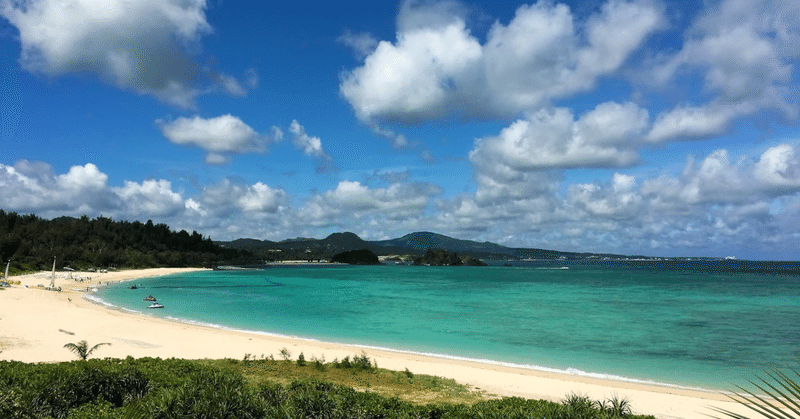

沖縄には一度だけ行った事があるが、まだ摩文仁の丘には行った事がない。

そこに祖父が居るわけではないし、私も随分おばちゃんになってしまったが、いつかちゃんと『初めましておじいちゃん』とご挨拶しないとな、と思っている。