2023年4月の記事一覧

「伝言ゲーム」のごとく。

きのうのブログでは、文章を書くことにおいて、

言い切るように書くこと、つまり、

断定をするように書くことが

重要である、というのを見かけたけれども、

ぼくのこのブログの文章では、

まったくそういう書き方になってない。

でも、それが、たとえ

自己弁護な文章なのだったとしても、

ぼくは、ぼくなりに、非力ながらも

じぶんの考えごとを考えるがために、

言い切らず、断定もせず、つまりは、

「かもしれない運転

「かもしれない運転」のごとく。

文章を書くときには、

言い切るようにして、つまり、

断定をするようにして書くことが大切である。

というのをね、文章のよい書き方として

見かけたのですが、そう言うならば、

ぼくのこのブログの文章なんて、

「と思う」とか、

「わからない」とか、

「かもしれない」とか、

「うまく言えないけど」とかばっかりで、

言い切ったり、断定したり、なんて

ほとんど無いんだから、よい文章とは

ほど遠いんだなあ、と思う

人間の持つ「力」について。

車って、便利だなあ! と思う。

たとえば、

とっても早く進めるし、

遠くへも楽に行けるし、

物をたくさん運ぶこともできる。

でも、そんな便利な車でも

ひとたび事故が起きてしまえば、

大惨事にだっても成りかねない。

つまり、そんな便利さも

ときに仇と成ってしまうことがある。

現在、陸上100メートル走の世界記録は

ウサイン・ボルトさんの「9秒58」とのことですが、

それを時速に直すと「37.578

暴力は「許されない」かどうか。

暴力を伴う事件が起きると、テレビのニュース等では

「暴力は、許されない。」と、

キャスターやコメンテーターの方々が言われていて、

それは、ぼくも、そう思うけれども。

でも、なんだか、この

「暴力は、許されない。」ということばって、

どういうことなんだろう? って考えてしまうの。

たとえば、

「暴力は、許されない。」ということは、

受け身の言い方であって、つまりはさ、

その暴力を「許さない」のは、

「怒れる」と「ら抜きことば」の考察。

「怒る」ということばをね、

受け身の形にしたのが

「怒られる」だ。そして、この

「怒られる」の「ら」を抜くと、

「怒れる」ということばになるけれども、その

「怒れる」ってば、

「いかれる」という読み方もあるけれど、

ぼくが今回考えているのは、

「おこれる」という読み方のほうだ。

「おこれる」って、

ふだん、言いますか?

と申しますのもね、

このごろふと思ったのですが、この

「怒(おこ)れる」の

ヴォイスによって導かれてゆくこと。

前回noteでは「声」について、たとえば、

ぼくが好きな歌を聴こうとするときには、

その歌を歌われる歌手の方の

「歌声」が好きなのかもしれないなあ!

みたいなことをしるしたのですが。

そういうような、つまり、

誰かを魅了するかのような「声」とは、

特別であり、かつ、唯一無二であり、そして、

ぼくはさ、「才能」ということばって

なんだかすこし苦手ではあるんだけれども、

でも、そんな「声」というのはそ

声とことばとうそと声色。

声って、なんだろう?

というのもね、考えてみても、

理屈としてはよくわからないんだけど、

なんだか、感覚的には、

とっても大事なものだなあと感じられる。

たとえば、

音楽を聴くときにね、とくには、

歌を聴こうとするときには、

ぼくは、たぶん、

その歌の「メロディー」や、

その歌での曲の「演奏」や、

その歌の歌詞の「ことば」や、

その歌の「内容」などなどを聴きながら、

いちばんは、その歌を歌われる

国民の「声」について。

政治って、なんなのだろう?

というのを考えてみるんだけれども、

よくわからないと言えばよくわからないな。

それは、たとえば、

法律を作る、とか、

制度を作る、とか、

予算を考える、とか、というのが

政治なのかなあ? とも思うけど、

はっきりとしたことは、

ぼくにはわからないんだな。

政治において、たとえば

「国民の声を聞くことが大事である。」

ということも聞くですが、そういうような

「国民の声」

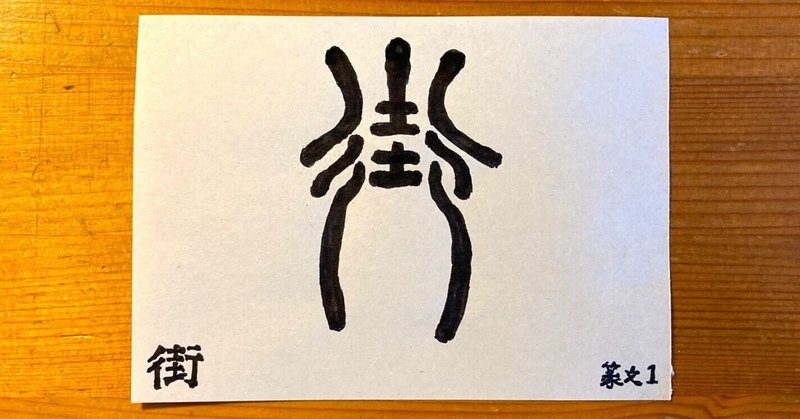

その【街】に【行】かなくてはならない。

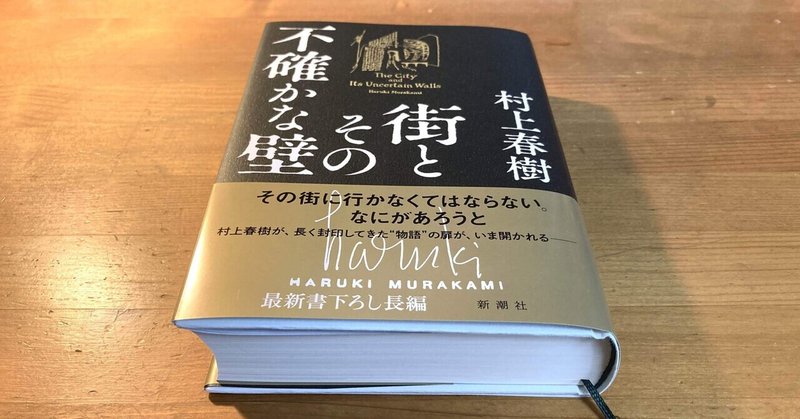

前回noteでは、村上春樹さんの新作長編

『街とその不確かな壁』について、

その題名の英訳が

“The City and Its Uncertain Walls”

とされていて、ならば、どうして

「壁」は「Walls」という複数形になっていて、また、

「街」は「The Town」ではなくって

「The City」になっているんだろう?

というようなことをしるしたのですが。

そうして考えてみるとね

「The City」とその「Uncertain」な「Walls」。

昨日のブログでもすこし記したけれども、

先日読み終えました村上春樹さんの新作長編

『街とその不確かな壁』及び、1985年刊行の

『世界の終りとハードボイルド・ワンダーランド』で登場する

「夢読み」とは、何なのか? とは、

ぼくはぜんぜんわかってない。もしくは、

「夢読み」の読む「古い夢」というのも

よくわからないし、そして、

「夢読み」が「古い夢」を読む「図書館」も、

ふつうの図書館の佇まいではな

しがない読者なりに。

昨日のブログでは、先週木曜日に発売なされました

村上春樹さんの長編小説『街とその不確かな壁』を、

読み終えたことを申しまして。そして、

先日のブログでも書いたですが、ぼくは

読書感想文を記すのが苦手ではあるんですが、

今回もまた、この読書の感想をね、

記す、というのはできがたいんだな。

そもそも、ぼくは

文芸批評家でも評論家でも無いので、

そんな、批評や評論もできないし、

こういう個人的なブログ

なかなか得がたい読書体験。

先週の木曜日に発売なされました、

村上春樹さんの長編小説

『街とその不確かな壁』を読み終えました。

この読書体験はね、なんと申しますか、

これまでのじぶんの読書の中でも、

至極、特別のようなものだった気がしている。

でも、だからと言って、この小説は、

素晴らしいから、読んで〜! って、誰しもに

おすすめしたいわけでもない、とも思っている。

読書中、ぼくが感じていたこの

「特別さ」のことを説明す

果てしない日本語の冒険。

昔のじぶん自身に対して、

反省していること、というか、

あれは、だめだった、ってゆうのは、

いろいろあるですが、そのなかでもね、

そのいちばんとして考えられるのは、

大学を卒業したぐらいの時分において、

じぶんは大学も卒業したんだし、ならば、

「日本語」という言語は、ある程度、

マスターしたんじゃあないの?

と思ってしまったことだなあ。

そりゃあ、いちお、

六・三・三・四と言う年数を、学校で

母