【小説】『姦淫の罪、その罰と地獄』罰ノニ(3/5)

明治時代の新米密偵、楠原と田添の一年間。

(文字数:約3600文字)

「何だよ田添、さっきから」

箸を置き、背筋を伸ばした上で田添は、口を開いた。

「何か」

「何かじゃねぇんだよてめえ。親の仇見るような面して、肉食いやがって」

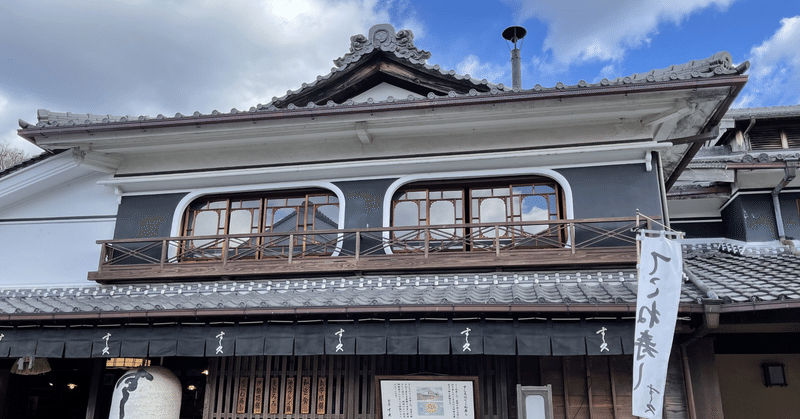

上司の二人、松原と阿川も同席した上での鍋宴会、と言うよりは、先輩達からの歓迎という形で、振る舞ってもらっている。それだからこそ楠原は、店に足を踏み入れたその瞬間から、やや誇張気味に喜びと感謝の様子を露わにして、特に松原を乗せ上げて、ヨイショヨイショとお神輿を担ぎ回していたのだが、

「すみません。肉は、あまり得意では」

田添はどうも松原に対して、上手くやれていない。

「何だってんだ奮発してやったのに」

「分かるぞ。俺も豚はちょっとな」

しかし阿川からは気に入られているようで、にこやかに助け船を出してもらえる。

「臭みが強くて下品だ。だから鶏にしておこうと言ったのに」

「阿川さん」

伸ばし切った背筋を、しっかりと阿川に向けた角度に変えてくる。

「自分は食肉の中では、鶏が最も苦手です」

助け船に口を添えただけで、阿川も何も本気で思っての言葉ではなかったのだが、何事も正面切って言われると、

「そうか」

としか答えようがなくなってしまう。

「豚はまだ、有難い。会食の機会を設けて頂いた事にも、感謝します」

「『感謝します』。けっ。本気で感謝してる奴の言い口じゃねぇよな」

それを聞いた田添の顔にはしかし、

(え?)

の色味が浮かんでいる。眉間にシワを深く寄せますます親の仇を前にした目付きになって、

(では、どういった言い口が正しかったのだろう)

と真面目に真剣に思い悩んでいる。

横目に見ながら楠原は、自分の器に鍋の実を、よそうついでに田添の器にも、ひょい、とひと品を放り込んだ。

何かが入ると田添は、器を空にしてしまわなければ気が済まない質らしく、更には良く噛まなければ飲み込めないものと躾られているようで、時間を掛けて食べ終えた、ところにまたひょい、と楠原がひと品入れる。

人参。ひょい。大根。ひょい。白菜。ひょい。厚揚げ。

「おい。おい楠原」

阿川の声に顔を上げ、ほとんど「ほえ?」に聞こえそうな「へ?」を答えた。

「何さっきから田添で、遊んでるんだ」

「遊んでる? ああその、いえひょっとしたら」

適当くさい軽い返しを、阿川は好まない。前置きの時点で真面目には答えられないものと、思い込んでいる。

「選ぶの、めんどくせぇのかなと思って」

「そんなわけないだろ。好きに食わせてやれ気の毒に」

「いやその『好き』ってのが、コイツ分からねぇんじゃないのかなって……」

聞いていた田添は厚揚げを、喉に詰まらせたような顔をしたが、ちょうどそこにやって来た女給から何事かを話し掛けられて、阿川はそちらへと向かった。

「聞こえてねぇか」

ようやくゴクリと飲み込んだ後で、田添が口を開く。

「余計な事をしないでくれ」

「あれ? 余計だった? 悪い。けど俺悪気ねぇから」

顔を向けてきた田添の、口の動きに合わせて楠原も、声を揃える。

「『悪気が無ければ良いというものでも』」

重なった声に田添の方では口をつぐみ、楠原はへらっ、と笑い掛けた。

「ねぇけどな」

奇術でも見せられたみたいに田添は、呆然としている。

「なぜ、人の心が読める」

「え? いやただ顔に書いてあるから」

一方女給は本来頼まれていない、胡麻団子を運んで来たのだと言う。

「鍋を注文されたお客様には皆、当店の、名物で御座いますので」

四人分の団子を乗せた皿が、卓の上に置かれたその途端、田添の顔周りも越えて全身に、うわっ、と色味が広がった。

(胡麻団子。胡麻団子。胡麻団子)

驚いた、のだが楠原は、頬杖で口元を隠し驚きを出さないようにして眺めている。田添は目を閉じて関心など無いかのように装っているし、どうせ自分にしか見えていない。

「おう。結構うめぇじゃねぇか」

「中は、何だこしあんか。俺にはちょっと、甘すぎるな」

(ここの名物。こしあんぎっしり。すっごくあまい。あまいはうまい)

気を落ち着けてようやく開いた目を、皿へと移した田添の鼻先で、松原の指がもう一個の団子を取り上げて、ひょい、と自分の口に入れた。

(あ)

「田添はどうせ甘い物なんかいらねぇだろ」

ぷしゅう、と色味が一気に散って、キレイさっぱりなくなっていくのを、楠原は眺めながら瞬きしている。

(へぇ。コイツ、怒らないんだ……)

頬杖に隠して多少なり、微笑んでもいた。

(今の流れ俺だったら、完全にブチギレる。さすがに先輩に対して分かりやすく腹立てたりはしねぇけども、『そりゃないっすよー』とか言いながら、足滑らせたフリなんかして松原の尻に蹴りくらい入れる)

「じゃ、残りの一個俺、いただきまーす」

ありがとうございまーす、と松原に向け笑って見せて、何も松原のおごりでもないのに、機嫌良く「おう」とか返される。田添はその隣で顔を上げ、わずかにだが首を振り、胡麻団子などこの場には存在しなかったものと、自分に言い聞かせている。

(雰囲気でなんとなく、だから、はっきり正解と言えるかどうかまで分からないけど、多分コイツ、これまで運良く手に入った物しか、食べてきてない)

笑いながら手に取った皿を、上司二人に見えない角度でそっと、田添の膝に回した。

「俺、酒呑むから得意じゃねぇんだ」

小声でそう告げてやると、(わーい)と色味が復活した。言葉では「ん」としか言っていないのに、うつむいてこっそり口に運び入れながら、表情は苦虫でも噛んでいるようなのだが、

(ありがとう。ありがとうっ。あまいっ。うまいっ。うれしい。すっごくうれしいっ)

色味では小さな女の子が跳ね回って来るようだ。

(うん。やっぱりコイツ『ぞえちゃん』って呼んでやろう。腹の内で。面と向かっては前に断られたから)

肉があらかた無くなり、酒も回ってくると上司の二人は、女の話で盛り上がり始める。

「俺は、でへ、美濃屋の吉之助。でへへへ乳がでけぇんだ乳が」

「松原。お前酔い過ぎ。恥ずかしい」

屋号などから判断して、どうやら吉原の話らしい。

「阿川は川沿いの、オヨシだろ?」

「ああ」

「かなりのおたふくだって聞いたぞ」

「見た目はな。まぁあのくらいが俺には、楽で良い」

田添は鍋に残ったまま見向きもされていない、野菜の細かな切れ端までをさらっている。

「楠原は?」

「俺は岡場所専門ですよ。あそこはどうも仕来たりとか、お仕着せめいてて」

阿川の目線にどうも不興気な色味が浮かんだので、より分かりやすい理由に変えてみる。

「あと単純に金が無いってのも」

「だらしねぇなぁおい。一度くらい上った事ねぇのかよ」

楠原に対しては松原が、助け船を出してくれる。阿川には岡場所の方が不快なのか、もしかするとオヨシに割合本気でいるのかもしれない。

乗せられて考えるフリをしていたら、「ああ」と無かった事にしていた昔が甦った。

「田嶋屋の、静葉ってのなら一度だけ」

その名前を聞いた上司二人の目が、揃って丸くなった。

「田嶋屋の、静葉だぁ?」

「知ってんですか?」

「知ってるも何も、結構な名の知れた花魁じゃねぇか」

「中店だがその中じゃあ飛び抜けだってな」

阿川まで食い付いてくるなら相当だろう。へぇ、と楠原はだいぶ感心した心持ちになっていたので、

「なんでそんな花魁が、てめえなんか相手にしてくれんだよ」

「いやだいぶ前の、初見世の頃に上がった切りで……」

ふっと口にして(しまった)と思った時には遅かった。

「初見世……?」

と呟いた阿川が、ニッと頬の端まで笑みを広げ、

「よおっし! 今から皆で田嶋屋に行こう!」

こうした時だけ腹の底から、店中の、全ての卓に響き渡る声で宣言してくる。

「おぉおぉ兄ちゃんらぁ、随分威勢が良いじゃねぇか!」

「何だ筆下ろしかぁ? その頭弱そうな若いのの!」

「覚悟しとけよぉ玄人の手管はすげぇからな!」

「てめえなんざイチコロだぁ!」

酔っ払った親父共の、笑い声にはやされ押し出されるようにして店を出た。

「ちょっ、ちょっといいですよ阿川さん。俺何も行きたくは」

「気にするな俺達が奢ってやる」

「静葉の顔も拝んでみてぇしなぁ」

「自分は、失礼します」

一つだけ、カチッと質の違う声が入り込み、出て来た店の戸を三人が揃って振り返った。田添が一人だけ酒も入っていない直立不動でいる。

「そうした界隈には、自分は、足も踏み入れたくありません」

は、と呆れ声で松原は手先を振った。

「いいよいいよてめえはなんかもう、つまんねえから」

「はい。有難う御座います」

しっかり頭を下げてから、きっちり背中を向け去って行く田添に、軽く酒が入っていた楠原はつい「あーぁ」とこぼしてしまった。

「ぞえちゃん行っちゃったぁ」

「へへっ。『ぞえちゃん』か。いいなそのアダ名なんか気色悪くて」

「やめてやれ。アイツは本気で嫌がるだろうから」

何かしら心に残りましたらお願いします。頂いたサポートは切実に、私と配偶者の生活費の足しになります!