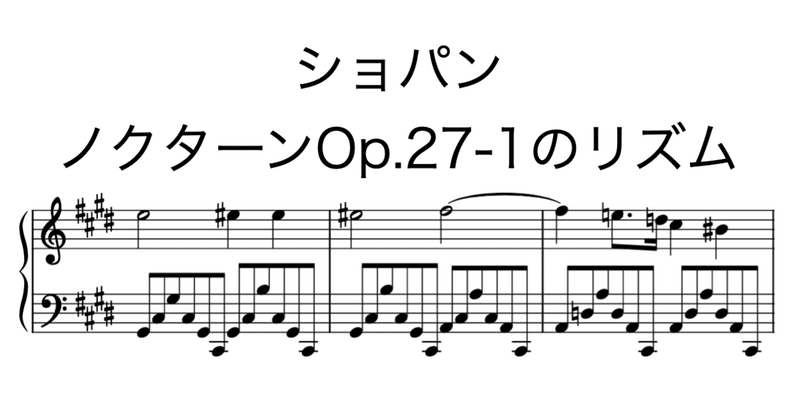

ショパン ノクターン第7番嬰ハ短調Op.27-1のリズム

第1〜28小節

第1〜10小節のリズム

この曲は、冒頭から非常に奇妙なリズムを持っています。このことに最初は気づきにくいのですが、第7小節に至ってその兆候に気づくことになります。

メロディーが、冒頭2小節の序奏の後、第3小節の強拍のE音から始まるとすると、普通のフレーズであれば4小節で終わって、第7小節は強拍のE音から新しいフレーズが開始するはずです。

ところが実際には、新しいフレーズは明らかに第7小節の後半から始まります。伴奏の動き、特にバスの動きは、まるで小節の後半が強拍であるかのように感じさせるでしょう。次の動画は若干速めのテンポで該当箇所をアプリによって演奏させたものです。音量に注意してください。

ですから、ひょっとすると第3小節の最初のE音は実はアナクルーシスだったのではないか?と考えてズラして記譜してみると次の譜例のように結構うまくはまります。

つまり、第3小節からのリズムは、アナクルーシスを持つリズムを、アナクルーシスが小節の強拍から始まるようにズラした一種のシンコペーションを施したリズムなのではないか?と考えることができます。

ショパンはこれとよく似たことをすでに「別れの曲」Op.10-3の冒頭でも行っています。下の譜例で、赤線を引いたところが内部的な強拍で、このような強拍を持つリズム全体が書かれた小節にはめ込んであり、シンコペーションを構成しています。

「別れの曲」では冒頭からしばらくこのズレが持続しますが、このノクターンでは、第6小節から次の譜例に示すような独立性の高いリズムを「ワリコミ」によって出し、ズレを解消しています。このリズムは第22小節での形の方がより独立性が強く感じられます。

このリズムはしかし、先程言いましたように、第7小節全体を使い切らずに、小節後半から新しいフレーズを開始するので、1.5小節のリズムとなります。これは、第7小節が強拍で男性終止したために、次のフレーズを早く開始しやすい状態になっていることを利用したものです。次のフレーズは「ワリコミ」とは異なり、このリズムを強引に引きちぎって始まるわけではありません。

1.5小節のリズムというのは半端に聴こえますが、3小節からなるリズムを半分の長さに縮小したのと同じことです。

第7小節の後半から、ズレたリズムが再び開始します。第7小節の前半が前のフレーズの終わりのリズムの最後の部分として使われていることがはっきりと分かりますから、今度はズレをより識別しやすくなっているはずです。

同じことを繰り返すならば、第10小節にまた1.5小節のリズムを出すところですが、ここでは1小節の休止を行っています。

これは「ワリコミ」の高度な応用と言えるかもしれません。第10小節にワリコミで出すはずだったものを出さずに焦らし、その期待感を第11小節の開始の勢いとして利用しています。第10小節を除去して演奏してみることもできるでしょう。しかしここでは1小節の空白を持つことによって、第11小節から始まる新しい部分の独立性を高めています。

第11〜18小節のリズム

第11小節からは、打って変わって規則的なリズムが始まります。2小節ごとに女性終止を持つ標準形のリズムを出しています。和声的にもそれぞれの小節の先頭がトニックで統一されており、小節の後半で属和音やそれに短2度を加えた和音を出しています。直前のワリコミと焦らしの休符の効果が、ここからの8小節全体に勢いをもたらしています。

この部分は「スカート構造」とは異なるリズムを持ちますが、規則的で落ち着いたリズムは、楽曲の部分の終わりを作る機能をよく果たしていると言えるでしょう。

第18小節は、ウラで和音を変えずトニックのまま伸ばして8小節構造を閉じています。ほぼ同じ形が第14小節ではドミナントで終わっていたのですから、この8小節はペリオーデと呼ばれる構造です。8小節というリズム的に切りの良い形で終わりましたので、次からは簡単に新しい部分を始めることができます。

次の第19小節からは、再び第3小節と同じように冒頭のフレーズが始まります。

第19〜28小節のリズム

ここからは基本的には第3小節からと同じ繰り返しになります。ただし、右手のメロディーが2声になっています。リズム的な面で大きく変化しているのは第26小節で、これは例の1.5小節のリズムを出さずに第25小節の形をエコーのように繰り返します。このエコーの範囲は小節と同じ大きさであり、さらに第27〜28の伴奏のみからなる余韻を経て、次から新しい部分に入ります。

次はまったく新しいリズムが開始しますが、このような空白の部分を挿入しておくと繋ぎの不自然さは生じにくくなります。ただしリズムは緩みますので乱用は禁物です。

第29〜83小節

第29〜52小節のリズム

伴奏は細かいですが、メロディーを見れば2小節ごとの標準形のリズムであることが分かります。2小節ごとに1つずつ、女性終止を持つ標準形リズムが存在し、さらに2+2=4小節でより大きく抽象的な標準形を構成しています。これがさらに4+4=8、8+8=16となって第44小節まで非常に規則的な流れを作っています。

標準形のリズムについては次の記事を参照してください。

第37小節からはリズムの細部が若干変化していますが、それぞれの2小節が標準形のリズムを作っていることは変わりません。

第45小節からは新しい部分が始まりますが、最初のリズムはこれまでの標準形を繰り返すかのように始まっています。しかしこの標準形は完結せず、第46小節がワリコミで新しいリズムを開始します。この割り込んだリズムは2+1の3小節で標準形を作っています。

第49からは、再び2小節ずつの標準形リズムと言っていいでしょう。さっきの第47小節は前の小節の流れを継続するような形でしたが、第51小節は前の小節とは異なるものを始めるので間に弱い切れ目を感じます。しかし第50小節は終わった感じが弱いですから、それぞれの2小節は独立性が弱く、むしろ2+2の4小節で大きな標準形とみなす方が良さそうです。その場合には第51〜52は大きな女性終止ということになります。

第53〜64小節のリズム

第53小節からは再び2小節ずつの標準形リズムが連続します。一見すると、第55〜56小節と、次の第57〜58小節がほぼ繰り返しになっていて、1つのグループを成すかのように思えますが、それはバランスの悪い解釈でしょう。むしろ、最初の4小節の後、「シリトリ」のように後半を次のスタートに用いた、と考える方がいいと思います。このシリトリのテクニックは意外と使用頻度が高い重要なものであり、かつ誤読を生みやすい危険なものでもあります。

例えば次の譜例はショパンの前奏曲集の第12番嬰ト短調です。第21〜24小節の4小節構造に対して、次のリズムが第25小節から「シリトリ」で始まっています。このシリトリの認識を誤ると、同じ形が連続するので、まるで第24小節から新しいリズムが始まるように解釈してしまいます。

ピアノソナタ第2番の1楽章の最初の主題もシリトリのような形が誤解を生みやすい事例です。第9〜16小節は、4小節構造を2つ並べた形をしていますが、1つ目の4小節構造の終わりの第12小節がその次とよく似ているので、第12小節から開始するグループがあるかのように聴こえてしまいます。

ノクターンに戻りましょう。第61小節もシリトリ式に始まっています。すでに第53〜60小節が8小節のまとまりのいいグループを形成していますから、第61小節からの4小節は次の部分を導くための、一種の余剰として登場しています。ここでは繋ぎのために、第64小節で終わるはずだった標準形リズムを引き伸ばし、第65小節まで続く大きなものに変えています。第65小節はそこから新しい部分を開始するので「ワリコミ」と同じ形になります。

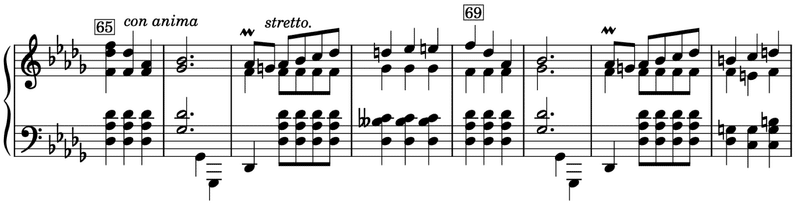

第65〜83小節のリズム

ガラッとリズムが変わったように思われますが、2小節ごとに標準形リズムが出ている形です。偶数番目の小節は女性終止を感じさせます。3拍子での女性終止には1拍目と2拍目の間に小さな標準形が作られるタイプと、小節を2+1に分割した上で1拍目から3拍目への標準形が作られる大きめなタイプがありますが、ここでは後者のタイプであると考えられます。

4小節のグループを感じているので、第68小節はその終わりとして理解されます。そのため、音の流れは次の第69小節に繋がっているのにリズムとしては第68小節で終わっているように感じられます。和声的には次のトニックに対してドミナント的な音を含んでいますので、半終止のような形であると言えます。

第69小節からは同じ形のリズムが始まります。第72小節の動きが変化しており、転調を引き起こします。これも4小節グループの終わりですから、半終止のような形であると言えます。

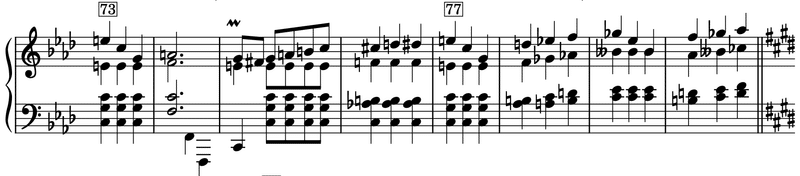

第73小節からは半音下の調に転調して繰り返します。しかし第77小節からの形は、4小節を第73小節と第76小節だけに押し縮めたような標準形になり、2小節ごと3度ずつ上昇するような運動を始めます。この上昇はより大きなリズムの一部となり、次の第81〜83小節のリズムを女性終止のようなものとして出して右手のメロディーとしては終わります。

つまり、第77小節から第83小節までは、大きな標準形リズムを構成していると言えるでしょう。

第83小節の後半に左手に現れるメロディーは、右手とは切れて新しいリズムを開始しています。属七の和音で止まったあとに挿入された「カデンツァ」あるいは「器楽レチタティーヴォ」です。これは拍節のはっきりしないより自由なリズムを持っています。

拍節が存在しない場合には、リズムはある意味ではより単純になります。なぜならば、音の結びつきのみによってリズムが作られることになるからです。しかしこれは解釈が簡単という意味ではありません。どの箇所にリズム的なグルーピングの起点となるような基準点を置くかをほとんどヒントもなしに判定しなくてはならなくなるために、別の意味でかなり困難なものとなります。

そしてこの箇所は、拍節ははっきりしていませんが、まったく完全に拍節的側面が消失しているというわけではなく、不規則であったり若干存在が弱めであったり、単に楽譜上にヒントが示されていないだけと考えるべきでしょう。

幸い、桁の繋がっていない8分音符があるので、付点リズムらしきものと、C#から始まる8分音符の連続、そして2分音符での停止、といったヒントを見出すことができます。こうした要素を参考にしてリズムを決定していくしかありません。

ここではこれ以上のことを語ることを控えます。音楽のリズムとは聴く人が解釈するものです。場合によって、誰でも同じような解釈をすると期待できる場合もあれば、様々な解釈が可能であるような場合もあります。そして作曲家によって、舞曲のような明瞭なリズムを解釈することが期待されている場合もあれば、より自由で語るようなリズムが期待されている場合もありえます。この記事で語れるのは基本的で決定可能な点までで、より表現的・芸術的な領域に踏み込むことはできません。

ちなみに、第78〜79の2小節がグループになる解釈はありえないのでしょうか?局所的に見れば可能ですが、前後の文脈を考慮すると難しそうです。

というのもこのように考えると、その直前の第76〜77小節の解釈にも影響を与えてしまう可能性が生じるからです。第76小節はここまで何度か繰り返してきた形ですので、解釈がここだけ変わるのは奇妙です。もしくは、突然第78小節から解釈の指針が変化すると考えねばならないことになりますが、似たような形が理由なく異なった理解のされ方をするということは考えにくいでしょう。

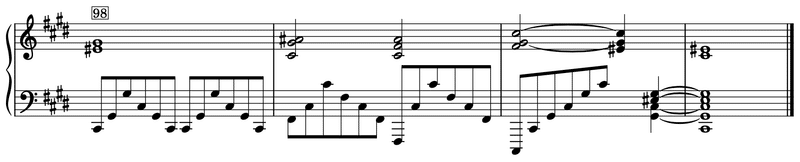

第84〜101小節

第84小節からは、ほぼ冒頭と同じように始まります。違いが生じるのは第94小節からで、ここは第10小節ではメロディーが休符で埋められていました。

第94〜97小節の4小節は2+2の構成になっていることが分かります。第94小節の冒頭がトニックで、第95小節の末尾はドミナントとなっており、メロディーのグルーピングの位置から言ってもこの形はスカート構造であると言えます。

スカート構造については次の記事を参考にしてください。

最後の4小節は4小節構造を成すように思えます。特に、直前が2+2の構造だったのですからそのように解釈される可能性が高いと言えます。その場合は第99小節が弱い小節ということになります。しかし弱い小節だからといってメロディーを弱く演奏するわけではありませんし、強い小節のメロディーが弱いこともありえます。第98小節の先頭のメロディーは、直前のスカート構造の終わりの音で、これは弱く演奏されるべきです。一方、第99小節は、次の小節のトニックへ向かうグループの開始であり、弱い小節でも強く演奏されるでしょう。これはアナクルーシスが弱い拍にあるのにその開始が強く演奏されるのと同じことです。

一般に小節の強拍は強く演奏し、弱拍は弱く演奏すると言われていますが、これは音の強さが小節の枠組みを感じさせる最もポピュラーな方法であるというだけのことです。拍節構造がすでに明らかな場合に、ことさら強拍を強く演奏することは幼稚な印象を与えるでしょう。もちろん、メロディーが強拍から始まる場合には強く演奏しても構いません。音のグループは基本的に先頭付近が最も強くなり、それが最も自然です。これは人間の発話を考えて見れば明らかでしょう。まだ息を出し切っていないために、発話の最初の方は音が大きくなり、徐々に弱くなっていきます。様々な騒音もまた、最初のほうが強く響き、後には余韻が残ることが普通です。こうした環境に適応してきた人間は、そのような強弱のパターンを普通と感じるのです。逆に、人間の音声を逆再生した場合に落ち着かなさを感じるのは、それが普通ではないからです。

アナクルーシスが弱くなる場合というのは、その後の強拍から新しいメロディーが開始するように感じられる場合です。その時にはアナクルーシスは添え物のように解釈されます。一方、強拍でメロディーが終わる場合には、その強拍はアナクルーシスよりも弱く演奏されます。

カテゴリー:音楽理論

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?