イスラム世界(都市と周縁)

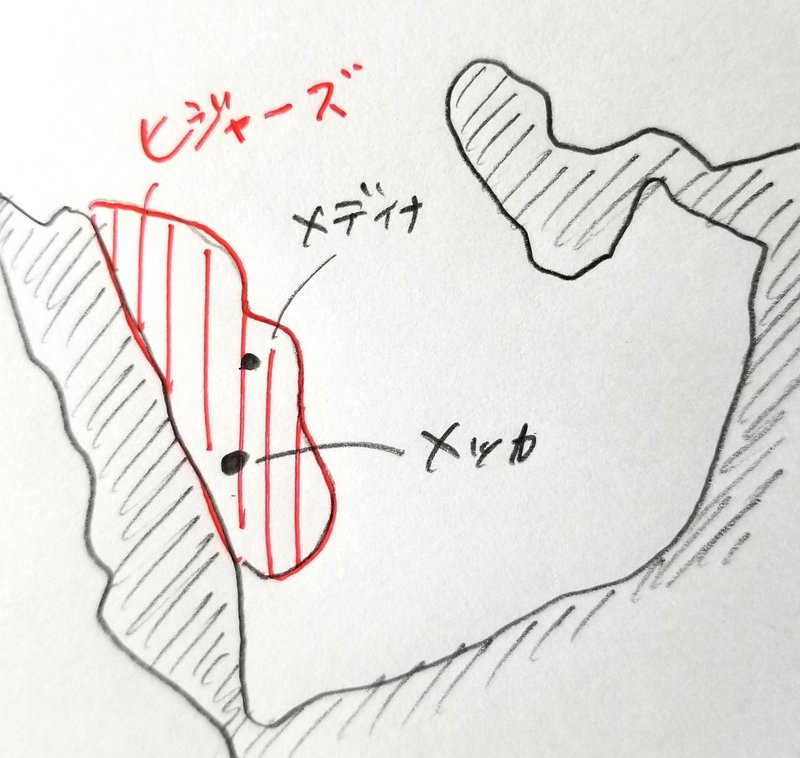

では、マホメットの率いるイスラム共同体の成功において、アラブ世界の果たした役割とは何であったのか?これを読み解く鍵は都市(ville)であるメッカで育ったマホメットと、その周縁にある農村部(culture、ベドウィン)との関係をとらえることにあるとブローデルは言います。

都市文化で育ったマホメット

メッカは当時、シリアなどの遠隔都市との貿易によってその富を築き始めていました。マホメットも啓示を得る前は、商人としてこれらの交易都市へキャラバンとともに赴いていたのです。

筆者はメッカではなく実はシリアの町で、マホメットはユダヤ教やキリスト教の実践の実態を目にしたのではないか、と言います。その真偽はともかく、筆者はその後押しとして、イスラム教における礼拝の形式そのものが、集団での都市生活を前提にしていると指摘します。例えばムアッジンが礼拝の呼び掛けを行ったり、金曜日に共同礼拝がある。これは都市での共同生活を前提とします。また女性がヒジャブを掛けたり、信者の敬虔さが重要視されるのも、都市内部で他人の目があってこそ成り立つ。

厳格さと敬虔さを理想とするこのような慣習はヒジャーズの商人らに由来する。ここでもイスラムは、無法な農村部の姿ではなく、都市としての装いを崩さない。(X. de Planhol)

筆者はこのような視点に立つと解釈できるものとして、ハディース(マホメットの言行録)から次のような言葉を引用します。(難解なので直訳します。)

信徒を思うとき、私が恐れるものはミルクだ。ミルクの泡とクリームの間には悪魔が潜んでいる。人々はそれを飲みたくて砂漠へと帰ってしまい、わたしたちが共に祈るこの中心部を廃れさせてしまう。

人々を都市へと留め置き、共同で祈ることを重視しているマホメットは、信者が砂漠地方へと散逸してしまうことを恐れています。砂漠の魅惑がミルク(これは戒律からの解放を意味するか?)、人々をそそのかすのが悪魔ということでしょうか。またさらに鋤に対して

それは堕落なしに信者の家に入ることはない。

またコーランにも

砂漠のアラビア人は不純と偽善に凝り固まっている。

と端的に表現してあるようです。つまり少なくとも初期には、イスラムにおける信仰の中心は都市にあった。筆者はこれと西洋における初期のキリスト教会との類似性を指摘します。そこでも農村部で生きる農民は信仰のない不忠の輩と見なされていたのです。

ベドウィンの生活

アラビアの砂漠地帯で生きる遊牧民はベドウィンと呼ばれます。ここには都市と呼べるものはなく、あっても集落のような原始的形態に留まります。生きるために必要最小限の水を確保できる渓谷地帯には、耕作地を持つ定住民が少数分布しており、それ以外の大多数は遊牧民です。彼らは少数のグループに分かれて点在しており、必要に応じてより大きな構成単位を成します。基本となるのは部族で、戦闘の単位でもあります。その下に小部族があり、家父長制の家族がある。部族の上にはさらに部族連合という単位がありますが、連帯は決して強くなく広範囲に散らばっています。今日の尺度では、小部族は100から300程度のテントから成り、部族は三千人ほどの人員から構成されるとしています。そして血縁による結束(ベドウィンが最も尊重するもの)が全体を貫く最大単位が部族です。

砂漠での過酷なベドウィンの生活は、ラクダの飼育なしには成り立ちません。大食いでなく、渇きに耐性があり、牧草地間の長距離移動を可能にします。家畜の強奪(rezzous)・戦闘においては、家畜の飼料や水筒、穀物などの運搬に役立ちます。襲撃の直前までこのようにラクダを使うことで、馬を疲弊させず、急襲に用いることができるのです。

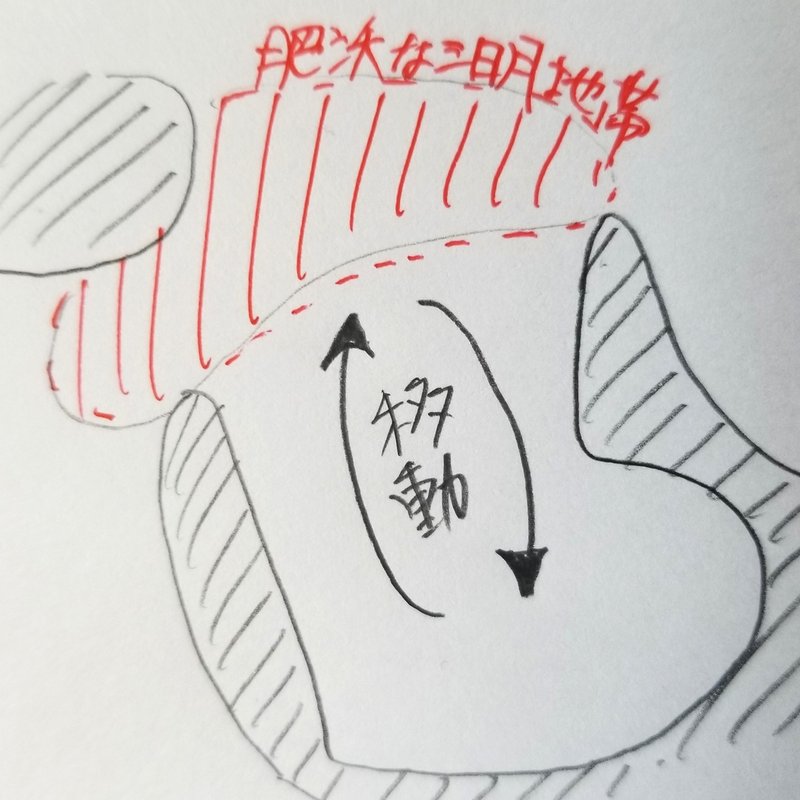

遊牧民は家畜を養う牧草がなくなると移動しなければなりません。そこで彼らは牧草地を追いかけてアラビアを上下に往復します。

北は肥沃な三日月地帯まで、時には数千キロの移動が伴います。北に進むにつれてラクダに加えて羊の飼育もみられます。ここまでくるとベドウィンとは呼ばれず単に羊飼いとされます。さらに進むと牛や水牛の飼育をする定住民が現れます。ベドウィンにとってこれらの定住民は忌むべき存在とされるようです。これはベドウィンが比較的生活が楽な土地を捨てて、砂漠を放浪する戦士としての勇敢さを自負していることと関係がありそうです。

一方で南側、アラビア中央部はラクダとともに生活するベドウィンの文化が比較的保たれている地域です。ここでは部族間の争いが絶えず、弱肉強食の世界。砂漠地帯の人口が増えすぎてくると、これらの民族はサハラ方向に脱出します。

このような人口の流出を筆者は二つの観点から説明します。まず地理的に北の砂漠地帯は寒冷で、ラクダの生存が過酷であったこと(これが七世紀にアラブが小アジアを征服できなかった理由です。対してフタコブラクダはこの極寒の砂漠に適応しています)、そしてサハラはアラビアの砂漠の延長であり気候が似通っていたことが挙げられます。次に歴史的に見ても、北側の砂漠には固有の遊牧民がおり、簡単に侵入できるような土地ではなかった。

戦力としてのベドウィン

アラビアのベドウィンは、イスラムにその比類のない戦闘力を提供することになります。しかし強大な戦力である反面、何の抵抗もなく感化されてイスラムに服従するはずもなく、その戦士本来の爆発的不安定性は、ウマイヤ朝(カリフ位の世襲制によって特徴づけられる)の時代のスペインで、部族間の紛争の勃発として表面化します。

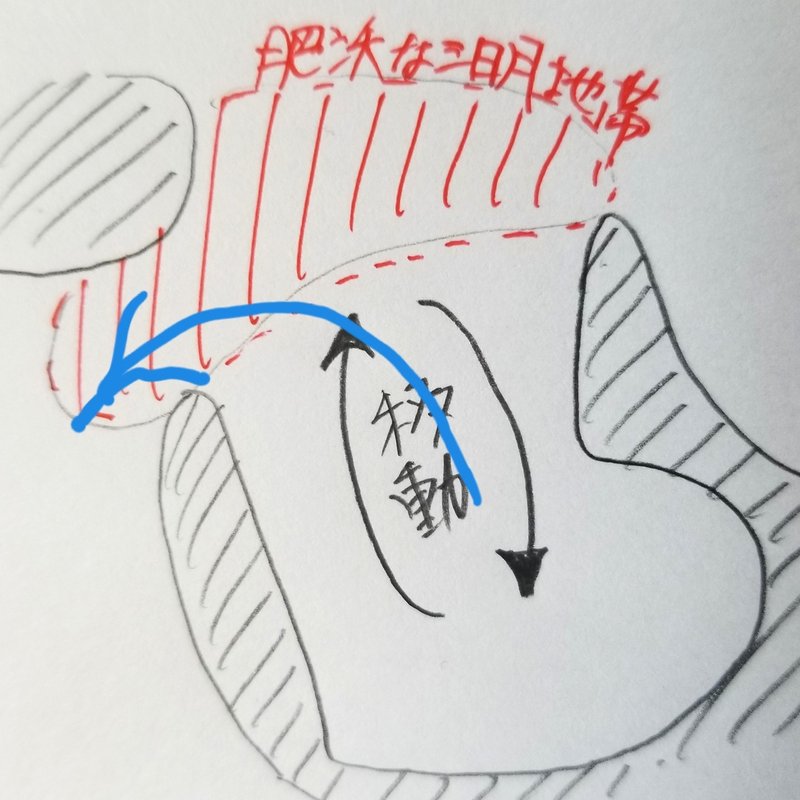

またマホメットの死後も、各地で遊牧民が反旗を翻して蜂起します。第二代正当カリフであり預言者の後継者でもあるウマルは、この長引く紛争を収束させるため、戦士をジハード(聖戦)へと投入します。こうして彼らをアラビアから遠ざけるとともに部族間のいざこざを治めようとしたわけです。

とにかく、こうしてベドウィンがイスラム初期の征服を勝ち取ったのですが、それと同時に、西方へと移動しながら、各地へ彼らの慣習、言語、価値観、欠点や美徳を伝えていきます。ブローデルは彼らの美徳の筆頭としておもてなしの精神があるといいます。

イスラムというcivilisationが、アラビアのベドウィンというculturesを従え、彼らの戦闘力を利用して成功したという点に注意する必要があります。そしてその後も北アフリカのベルベル人を従えスペインを征服・ファティーマ朝を興したり、十世紀にはバグダードのカリフが、軍の主力としてTurco-Mongols(マムルークと呼ばれる奴隷軍人としての精鋭騎兵隊)を据えるなど、部族の強大な戦闘力を武器として成功をおさめていきます。

このように、中心文明が未開の部族を戦闘力として重用することによって、以前は貧しかった人々が富み栄え、遊牧民が市民となり、奴隷から主人へと、身分のめまぐるしい変遷が起こることを歴史が示している、そう筆者は強調します。セルジューク族の王朝建設や、その後のオスマン家によるオスマン帝国の誕生・コンスタンティノープルの陥落などはその好例です。

イスラム領土の拡大に多大な貢献をしたのがこれらの部族であったと同時に、戦力の巨大さを抑えきれず自滅するのがイスラムの宿命だったのかもしれないと筆者はいいます。この破壊と再生の繰り返しがイスラム文明の法則を特徴づけているのかもしれません。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?