教員免許更新制度は廃止…じゃないのね。

2009年から導入されていた

教員免許更新制度。

教員免許保持者は

10年に一度、30時間の研修を受けて

免許を更新しなければならないという制度。

休日を使って。

しかも、自費で。

それを受けないと、

免許が無効になってしまうから

受けざるを得ない。

少し前に

この制度が2023年度から

廃止されるというニュースがあった。

ちょうど昨年度で10年目だった私。

ものすっごいつまらない研修を受けて

3月末ギリギリで更新したばかりだったから…

気になってた。

正しくは

「廃止」ではなくて

「発展的解消」

それが、どういうことかを

考えてみた。

<意外とおいしい教員免許>

教員免許は

意外とおいしい免許。

なぜなら、日本全国

どこでも学校はあるから

どこでも仕事ができる。

食いっぱぐれることは

少ない。

私は、通信制の大学で

教員免許取ったけど

その費用も5年間で

70万程度。

しかも、現役の教員って

何かと待遇がいい。

教員3年目で

JICAの教師海外研修に参加した。

選抜試験があったけど

おかげで、アフリカのガーナに2週間。

無料で行けた。

その代わりに

日本での授業実践と

報告が義務付けられているけれど。

自己負担は、食事代だけ。

渡航費もホテルも

移動のバスも研修費も

全部、ODAが負担してくれた。

トータルで

大学にかかった費用が回収できたほど

だったと思う。

給料は、

横並びで、天井はあるけれど

ほぼ中流。

普通の暮らしなら

困ることはない。

とりあえず、

教員免許持ってれば

何かと良いことはある。

もう教員として働く気はないけれど

もしもの時のために

免許だけは保持していこうと思って

更新するための研修を3月に受けた。

<どんな研修か?>

研修の時間は30時間。

方法は様々。

講義や合宿、

eラーニング。

最近は、コロナ禍だから

eラーニングが多い。

私もそれを選んだ。

30時間分の動画。

つまらなすぎて

ほぼ見てない。

YouTubeのように

再生速度を上げることもできないから

1日中、ラジオのように流し続けた。

ご高齢の教授たちが

細かい文字びっしりのスライドを見せながら

ひたすら話し続ける。

私が選択した5科目のうちの1つに

「金融教育」があって。

中学・高校では

一応、指導要領上

「金融教育」は明記されているが

子どもたちにアンケートを取ると

まったく身になってない様子。

その原因を

ご高齢の教授が語る。

「もっと実践的に学ばないといけないですね」

スライド見せながら

その文字を追って

座って解説しているだけの

「あんたが言うな」

って思った人は

きっと私以外にもいたはず。

そう思うなら、なぜこの教員研修自体も

もっと実践的にできないのか。

とにかく、この手の教員研修は

とてもとてもつまらない。

しかも、この研修にかかる費用は

教員の自己負担。

3万円くらい。

現場で、一つも使えない知識

とまでは言わないけれど

お金と時間を使う価値は

ない。

忙しい業務の中、

休みと自分のお金を使って

受講しろなんて

少しも教員のためになってない。

だから、この更新制度が廃止になってくれるのは

うれしい。

と、考えるのは

甘かった。

<実質、廃止ではない>

よくよく知っていくと

廃止ではなく、

発展的解消。

私の解釈は

こんな感じ。

これまでの更新制度は

教員からの評判も悪かったんだよね。

いろんな反対を受けながらも

やってみたけど

たいして、教員の資質は向上してないんだ。

ちゃんと検証してないけど。

だから、とりあえず

この方法はやめようかなと思って。

でも、研修は辞めないつもりだよ。

だって、先生たちには

ちゃんと学んでもらわないとね。

教員の資質をあげないと

日本の教育の質、下がっちゃうでしょ。

10年に一度じゃ足りないよね。

もっとたくさんやっていきましょう。

みんなが、ちゃんと研修を受けるように

管理職はサポートして、監視してね。

また仕事、増えちゃうかもだけど。

次の研修はどんなふうにするか考えるから、

1年半、ちょうだい。

それまでは、

これまで通りの研修受けてね。

自分のお金で、がんばって。

現場の忙しさよりも

未来への希望が見えなくなる方が

心折れるよね。

<教員に求められる資質>

そもそも、

教員にどれだけのことが求められているのか

改めて、調べてみた。

中央教育審議会の資料

「教師に求められる資質能力の再整理」から。

教員育成指標の内容を定める際の7つの観点

(1) 教職を担うに当たり必要となる素養に関する事項(倫理観、使命感、責任感、教育的愛情、総合的な人間性、コミュニケーション力、想像力、自ら学び続ける意欲及び研究能力を含む。)

(2) 教育課程の編成、教育又は保育の方法及び技術に関する事項(各学校の特色を生かしたカリキュラム・マネジメントの実施、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業改善、情報機器及び教材の活用に関する事項を含む。)

(3) 学級経営、ガイダンス及びカウンセリングに関する事項

(4) 幼児、児童及び生徒に対する理解、生徒指導、教育相談、進路指導及びキャリア教育等に関する事項(いじめ等児童生徒の問題行動への対応、不登校児童生徒への支援、情報モラルについての理解に関する事項を含む。)

(5) 特別な配慮を必要とする幼児、児童及び生徒への指導に関する事項(障害のある幼児、児童及び生徒等への指導に関する事項を含む。)

(6) 学校運営に関する事項(学校安全への対応、家庭や地域社会、関係機関との連携及び協働、学校間の連携に関する事項を含む。)

(7) 他の教職員との連携及び協働の在り方に関する事項(若手教員の育成に係る連携及び協働に関する事項を含む。)

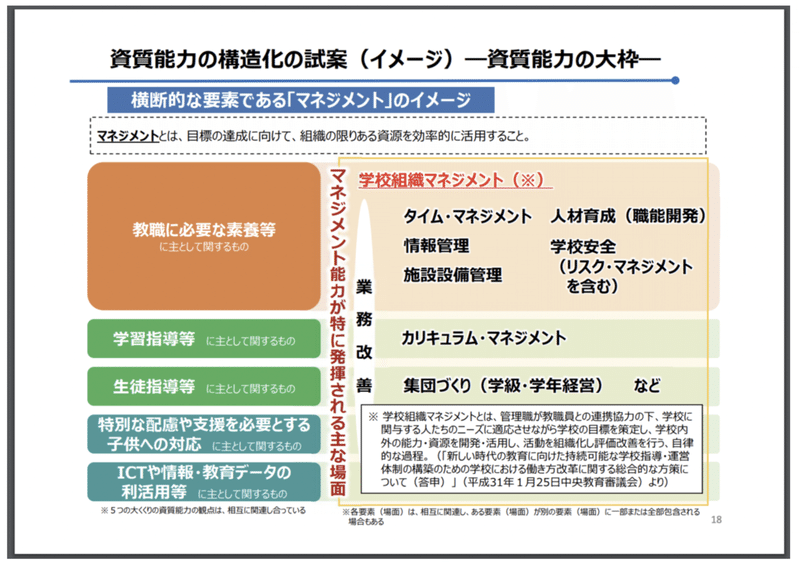

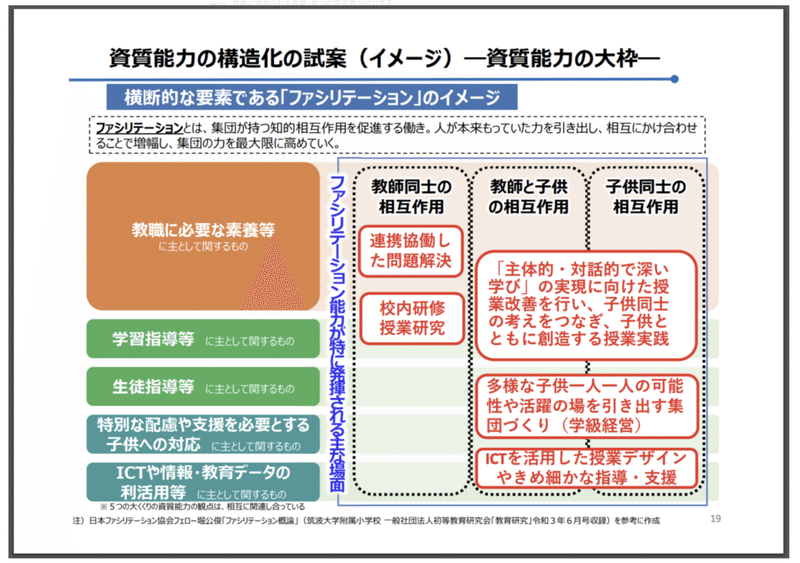

大きく分けると5つ。

①教職に必要な素養

②学習指導に関するもの

③生徒指導に関するもの

④特別支援に関するもの

⑤ICTに関するもの

そこにマネジメント能力が加わり

さらに、ファシリテーション能力が加わる。

1人総合デパート状態

これが全部できる人を

”教員”と呼ぶなら

私は一生、”教員”にはなれない。

だからこそ、

学び続けることが必要なんだろうけど

日本は

”学び続ける教師”という言葉ばかりが広がり

”学び続けられる環境”がつくられていない。

そこに、少しの

苛立たしさを感じる。

八方塞がり。

<画一的なものから脱却>

教員を育てることは必要だし

それは子どもたちのためにもなる。

資質を向上することが目的になるのも

構わない。

けれど、どうして

いつもその方法が

画一的なんだろうか。

一人一人の教員に必要な学びが

一律で同じなわけがない。

どんなに制度やコンテンツを考えようと

上から押し付けられるだけの

知識は短期的にしか役に立たない。

勤務時間内に

その教員が学びたいものや

子どもたちに必要だと思うものを

学べるようにしてあげること。

それだけでいいのに。

「学び続ける人はどのようにつくられるのか?」

を考えないで

教える内容ばかりを考えていたら

いつまで経っても、善意は悪意になる。

どうして、いつも

同じところで間違えるんだろう。

子どもの教育も大人の教育も

つまづくところは、一緒だ。

サポートしてもらえたら、飛び跳ねるほど喜んで、もっと良い記事を書こうって頑張る子です。よろしくお願いします♪