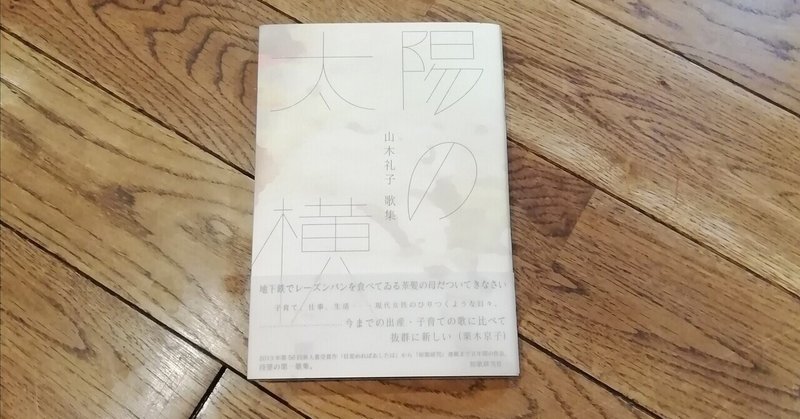

『太陽の横』

山木礼子歌集『太陽の横』(2021年、短歌研究社)を読む。歌集はⅠ連載作品、Ⅱ新人賞受賞作と他作品、という構成のようで、Ⅱのほうが古い作品だが、Ⅰと同時期くらいのもあるのかな?と思うところもある。

帯にあるような、

地下鉄でレーズンパンを食べてゐる茶髪の母だついてきなさい

「日本死ね」までみなまで言はねば伝はらぬくやしさにこのけふの冬晴れ

こういうキャッチーな歌が目を引くが、歌集を通して読むとそうじゃない歌に自分が惹かれていくのがわかった。言わば、上に引いたような歌がサビだとしたら、そこに至るまでのAメロやBメロがだんだん好きになる感じと似ている。

白ごはん二膳ならべて四本のかひなを順々にまくりやる

生活に1を足しても生活で ベビーフードの小瓶をすすぐ

芋ほりに子が持ち帰る大ぶりで泥だらけの芋 こまりますよね

小さい子どもとの生活は、単純にお世話作業が多い。食事とお風呂が二大作業と言っても過言ではないほどで、働いていれば子どもとの時間のほとんどがそこに占められてしまう。一、二首目は丁寧な描写がそういう情景をありありと思い出させる。三首目の状況は保育園や幼稚園のあるあるの一つ。子どもや芋のすこやかさみたいなほうに行くのではなく、結句の〈困りますよね〉が正直で笑ってしまう。帰宅後の下処理の面倒さにぐったりするようでもあるし、呼びかけのようでもある。

子の頬へ口づけるときぼんやりとよだれの跡を避けてゐること

正直さはこういう歌にも見える。可愛さに顔を近づけるときも、全部まるごと愛せるわけでなはいというような。よだれはごめん、ちょっとよけたいというところ。

その反対に子どもは親に対して全幅の信頼と愛を寄せる。そのことに、というよりも、その疑わぬまなこで世界を見ていくことへの心配が、

キッチンへ近づかないで うつくしいものの怖さはもう教へたよ

おやおや わたしのやうな人間に両手を伸べてすがるといふの

のような形で表れているのではないだろうか。

使ひ捨てのわたしがほしい 封切ればあたらしい笑顔で立ちあがる

朝から落ちつぱなしのシリアル拾ふより体のために横になりたい

生きることの目的は生き延びること床からひろつた服なども着て

歌集中の家庭の様子では、ほぼ母子の姿しか現れない。つまり、ほぼ家事はワンオペということなのだろう。そういう働きながらの生活のいっぱいいっぱいさがよくわかる。辛さを吐露している歌はあるのだが、全体を通して悲惨さに向かわないのは、やはりその率直な物言いなのではないか。

破れたるページを留めるつぎはぎのセロハンテープどれもが心

前の歌が保育園の場面のように見えるので、これは保育園の絵本なのかなと読んだ。テープで補修されたその一つ一つが先生や親のやさしさだと思うことと、破れたるページがただ絵本のことだけを指しているのではないようにも読める。ぎりぎりの親や子たちでもあるような。そういう心に寄り添うようでもある。

婚や子に埋もれるまへの草はらでどんな話をしてたんだつけ

子どもたちが手を離れて、再び自分の時間を取り戻すまでの間が永遠くらい遠いもののように思われる。他の歌でもそうだが、私も知っている感覚を見事に提示されていることに共感と感嘆がある。

最後に、他に付箋がついた歌たち

毒りんご吐きだすやうな甘たるいはかない息に子は曖気(げっぷ)せり

大丈夫だよママのちんちんもトラックがいま運んでる、とぞ

気分よく上りきりたる階段を下りくるやうに冬に入るべし

口金より絞りだされしクリームの花のかたちに子は坐りをり

デスクの島はとほく離れて元彼のやうになりたり元の上司は

ほつといて ほつとかないで どちらにも聞こえぬやうに声出さず泣く

ゆふぐれにかけて理性はそこなはる 掌はまへあしに脚はひづめに

春の雨 尿(ゆまり)するとき抱きあぐるスカートは花束となるまで

湯けむりにさらす裸眼のすずしさのからだは肉をぶらさげて立つ

触つてはいけないものばかりなのに博物館で会はうだなんて

地球へと祈るかたちにひざまづきひとは月にも石を拾ひつ

てのひらの記憶をしんと眠らせて土器は土へとかへらずにゐる

「シンデレラ、十二時までは働いて。電車がなければ馬車で帰つて」

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?