プレゼントについて

※この記事は文学サークル「お茶代」の課題として作成しました。全文無料でお読みいただけます。

見よ、わたしはいまわたしの知恵の過剰に飽きた、蜜蜂があまりに多くの蜜を集めたように。わたしはわたしにさしのべられるもろもろの手を必要とする。

わたしはわたしの所有するものを贈り与え、分かち与えよう。そうして世の賢い者たちがふたたびおのれの無知を喜び、貧しい者たちがふたたびおのれの富を喜ぶようにしよう。

そのために、わたしは低いところに下りなくてはならぬ、おまえが夕べになれば海のかなたに沈み、かなたの暗黒界にも光を運んでゆくのと同様に。おお、あふれこぼれる豊かな天体よ。

一九七三年、中公文庫

導入

果たして、誰かにプレゼントをあげたことがあっただろうか。小学校時代以来、他者への積極性を失った僕にとって、プレゼントの贈り合いははるか対岸のできごとであった。僕は友人たちの誕生日を知らなかったし、友人たちもまた、僕の誕生日を把握していなかった。

宮台真司氏の語法にしたがえば、当時の僕は「内発性 virtue」と縁遠い「クズ」と言えるだろう。それどころか、損得勘定に基づく「自発性」さえも、少し前までは見失っていた。あれから多少なりとも人生なるものを味わってきたとはいえ、どこまで変わることができたのかと聞かれると言葉に詰まる。

僕にとっての音楽、ひいては哲学への入口は BUMP OF CHICKEN だった。彼らの楽曲の歌詞には「鏡」のシンボリズムをしばしば見て取ることができる。

鏡なんだ 僕ら互いに

それぞれのカルマを 映す為の

汚れた手と手で 触り合って

形が解る

なるほど「他者」は自分を映し出す鏡であろう、しかしそのように機能する「他者」とは果たして如何なる他者なのか。こちらへ容赦なく反省を強いる、あの暴力的なまでの豊穣はなんなのか。

我々は極度に記号化された「世界 ピュシス」ならぬ「社会 ノモス」を生きている。思想・言論誌「表現者クライテリオン」にて「葬られた国民作家 獅子文六」を連載されている平坂純一氏によれば、美空ひばり「川の流れのように」以来、有名な曲の歌詞から具体的な風景が失われたという(申し訳ないが出典は失念した)。

例の山上容疑者の件を「テロ」などと安直に呼びたがる人々は、そこに何らかの政治的な物語性を持たせたがるまでの、現実の貧困を象徴している。山上容疑者は我々の生きる「戦後日本」の外部より訪れた、未規定な何かであった。(結果として)彼が撃ち抜いたのは、現実を意味と記号によって埋め尽くした日常であった。我々が受け取るべきは、そのようにして間接的に示された、他ならぬ現実だったのである。

現実を記号論的に加工し、日常へと変貌させる最大の犯人は資本主義だ。彼こそが凡ゆるものを商品として自らのうちに取り込み、人間同士の交換を商品を介する行動として規定していく。つまり贈与交換が廃れ、代わって商品交換がその地位を独占するようになるのである。

モース曰く、自らの能力の範囲内で他人の必要に応えようとするのは既に共産主義なのだという。横文字としてのプレゼントは明治以降の近代化の産物であり、商品交換をその前提にするとはいえ、贈与の一形態であることは疑いようがない。モース流に言うならば、プレゼントもある種の共産主義なのであろう。

僕はアナキストではないし、共産主義者でもない。保守が比較的近いのであろうが、小説家見習いとして、そこに収まりきることに抵抗がある。小説家は思想ではなく、問いをこそ読者に提示し続けるべきなのだ。

「お上」意識がなかなか抜けぬFラン民族(by外山恒一氏)の日本人(無論僕も含む)に今こそ問いたい。権力や資本主義におんぶに抱っこで本当にいいのか? リスクとしての他者を記号を用いて遠ざける日常は、憂鬱ではないのか? そしてそれらに抗える能力は、我々にあるのだろうか? 今しばらく、伊藤幹治「贈答の日本文化」(二〇一一年、筑摩選書)を通して、プレゼントおよび贈与(gift)について考えてみたい。

日本における贈与

「誕生日プレゼント 由来」で検索してみても、出てくる情報はあくまで誕生日を祝うことについてであり、プレゼント自体については何も明らかにならなかった。Wikipedia先生によると明治以前にも光仁天皇や織田信長など、誕生日を祝った人物はいたようである(他にも七五三などの風習が挙げられる)。ただし当人へのプレゼントは、近代以前に事例を見つけるのは難しいのではなかろうか。年齢の数え方が変化するのは昭和二四年の「年齢のとなえ方に関する法律」制定であり、誕生日を祝うようになるのはそれ以降らしく、プレゼントも同時に定着した風習なのであろう。

このように欧米の文化が近代化と共に受容される一方、行政の力によって変化、あるいは廃れていく伝統があった。国民国家を機能させる為には、各地方による民俗の差異を取り払い、共通文化を創出しなければならなかった為である。とはいえ民俗文化のなかには変化を経ながらも伝承されているものもあると伊藤氏は論じる(二〇頁)。相互扶助という観点から見て、これらは次の世代へと引き継がれてゆくべきものであろう。

問題は gift がドイツ語で「毒」を意味するように、受け取られる「もの」が必ずしも利益であるとは限らない、ということである。農村共同体の外部より訪れる、折口信夫が言うところの「マレビト」が両義的に捉えられたのもこれと同様だ。彼らは「毒」をもたらすかもしれず、仮に利益であったとしても、返礼を要求されるだろう。とはいえ、社会の維持を考えるならば、この「互酬性 reciprocity 」の働きを無視するわけにはいかない。贈与こそが、交換と異なり、返礼の為の行動を動機付けるのだ。

この贈与を日常語に翻訳するならば、「義理」や「恩」が適当であろう。伊藤氏は柳田国男の「尋常人の世界観」(改題「罪の文化と恥の文化」)を紹介した上で、恩や義理の観念と「互酬性 reciprocity 」との類似を指摘している(九〇〜九七頁)。

恩は中世の武家社会で成立した規範であり、「近世になると、町人や農民のあいだに、目上のものが目下のものに恩をほどこし、目下のものが目上のものに恩を返すことが社会規範として定着していった」。氏は仏教用語の施恩、つまり「恩を着せる」「恩を売る」ことを「返礼の期待」、報恩すなわち「恩を返す」「恩返し」を「返礼の義務」という、「互酬性のふたつの原理に対応」すると論じている。これを整理したのが図1になる。

また、義理は「近世初期に成立」、「中期ごろから多くの人びとのあいだに受け入れられるようになった」。「義理を返す」「義理がある」「義理にゆく」「義理を受ける」などの表現から、「義理は互酬性の原理のなかの返礼の義務に根ざした概念」にあたると氏は述べている。

この恩や義理の特徴は、当人から湧き出て身体へとあらわれる「内発性 virtue(宮台真司による訳)」と異なり、関係主義的な社会規範であることだ。贈答を引き起こす主体は個々人ではなく、お互いを取り巻く環境、社会規範としてあらわれる「互酬性 reciprocity 」である。我々はプロテスタンティズムのような内的な倫理を持たないのである。伊藤氏は終章にて、日本に定着しつつある無償の贈与の例をいつくか挙げているものの、見返りを求めぬ「贈与の論理」が我々の内面に深く根ざすだろうか。

恩と義理の観念は、前述したように恩師や上司、親戚、友人、隣人などの「特定の人びと」に対する個別的な社会規範である。不特定多数の「見知らぬ人びと」に対する普遍的な社会規範ではない。こうした個別的な社会規範がずっしりと根をおろしている社会では、どちらかといえば、贈与には返礼の期待がはぐくまれ、返礼の義務が課せられる。その結果、不特定多数の見知らぬ人びとへの公的贈与が根づくのはなかなかむずかしい。

二〇一一年、筑摩選書

一八六頁

血縁社会である中国人やユダヤ人と違い、地縁社会である日本人に、グローバル化へ対応することは困難だ。これまで日本社会が機能してきたのは当たり前ではなく、人間を取り巻く周囲の環境への依存の上に成り立っていたのである。その前提が崩れ去った今、我々に引き返す選択肢は残されていない。

八百万の神との互酬性

グローバル化に対応できないのは人々が共有する社会規範だけではない。民俗的な信仰のあり方もまたそうであった。

民間の創られた神がみは、神社にまつられる記紀神話にみられる古典的な神がみと同じように、ながいあいだ民衆の世俗的願望に応えながら民衆と共存してきたが、この国が農業社会から工業社会に、工業社会から情報化社会に変貌するにともなって存在理由をうしなったものがすくなくない。すっかり姿を消したものもあれば、衰えてしまったものもある。

二〇一一年、筑摩選書

一四六頁

神道の世界観によると、この世界は無数の神に充たされている。伊藤氏は「記紀神話の神がみとは縁のない小さな神がみ」を堀一郎「神を創作する日本人」を引き、「創られた神がみ」と呼ぶ。神学的に考えれば、予め無数に存在する神に人間が仮の名前をつけると解釈することも可能であろう。

その中にはカマドの神や水の神、厠の神といった家にまつられる神々もいる。また氏によると「この国の祭りのなかで、祭りを主宰する頭屋(当屋)に決められた一般の民家が、浄化という手続きを経て精進屋として使われることがある」という(一〇二頁)。

ハレとケという言葉は時に、非日常と日常と言い換えられて説明されるが、これらの概念は時間的なものであり、空間による制限を持たない。建築家の黒川雅之は著書「八つの日本の美意識」にてこう書いている。

数寄屋は初めから開放的で室内の自分の視座から屋外へという1点から放射状に空間構成されています。畳のある室内から縁側へ、そこから庭へ生け垣へと繋がり、その先に遠くの山まで視線が計画されています。遠くの山を庭の一部として取り込むことを「借景」というのですが、その放射状の視線が複数の位置から計画されているのです。

伝統的な日本建築では、西洋のように内部と外部という区別がない。これもまた、日本古来の空間認識をよくあらわしている。

しかしこのような空間認識はもはや通用しないし、そもそも変貌した。建物はコンクリートで造られるようになった。家にまつられた神々はもはや不要となり、神と人に空間的な距離が生まれた。人工物のアスファルトやコンクリートには神を見いだしようがない。

英国の人類学者タイラーはアニミズムを誤解したのだが、その本質は「お天道様が見ている」といった、万物に見られているという意識である。人々の内的な規範の不在とこの問題は対応している。

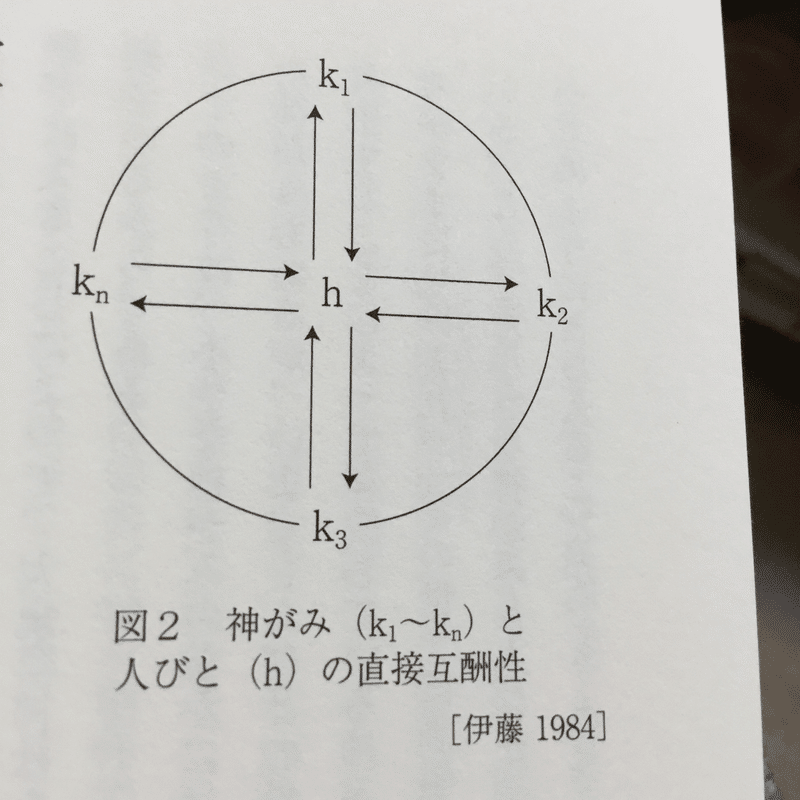

少々脱線した。伊藤氏は「創られた神がみ」と人々の直接互酬性のあり方を図2のようにあらわす。

神は人にご利益を与え、人はそのお返しに供え物をして祈願を重ねる。そのご利益が叶わぬ場合、神と人のあいだの直接互酬性は弱まり、別の小さな神と同じような直接互酬性を結ぶ。

ここにおける神と人の関係は交換に近いものになってくる。よって人間の祈りと供え物は、神を操作するための道具と言い換えられかねない。

神道とプロテスタンティズム、代受苦

一方、カルヴァンは予定説を提唱し、贈与に対する返礼としてのGodの救済を否定した。だからこそ、見返りを期待せずに身体を突き動かす「内発性 virtue」が求められる。宮台真司『「絶望の時代」の希望の恋愛学』によると、この概念の系列上にマックス・ウェーバーのいう「エートス ethos 」がある。

社会学の伝統的な考えでは、どんな社会も、損得勘定の〈自発性〉とは別に、損得感情を超えた「ヴァーチュー(引用者注:内発性 virtue のこと)」がないと、社会的貢献動機を十分に調達できません。そして、損得感情を超えた「ヴァーチュー」を示す人は、周囲を次々にミメーシス(感染)させていきます。

二〇一三年、中経出版、一六〇頁

贈与は自身の内に満ちあふれる力の証明である。その行為は他者を暴力的なまでに突き動かす。宮台真司はこれを可能にする「内発性 virtue」を性愛の方面から育もうとしているが、その他のアプローチはないのだろうか。

神道学者の西田長男は三橋健との共著「神々の原影」にて、須佐之男命や速佐須良比咩といったさすらう神々を人々の「罪や穢れを背負わされたスケープゴート」と解釈している。堀一郎の「日本の民俗宗教にあらわれた祓浄儀礼と集団的オルギー(Orgy)について」を挙げ、「尾張の国府宮のナオイ祭(裸祭)」や「大祓に流される人形」の原型は須佐之男命だというのである。

この『「代受苦」の思想』を現在の日本人に見いだすことは困難だ。しかし一度この国に生まれてしまった以上、僕は世界を総合的に解釈する神学という試みを考える時、この西田長男の解釈に希望を託すことを諦めきれない。

その他リンク

【 🎂㊗️🎉原稿料がもらえる文学サークル“お茶代”

— “お茶代”【公式】@お金がもらえる文学サークル (@ochadaiofficial) February 2, 2023

2月課題🍰💗 】

・ジユー課題🎁

·····2月は主催者・脱輪の誕生月!🐻🙌

それにちなんで···

『あなたがこれまでもらった中で印象に残っているプレゼントについて書け。

or

“プレゼント”という概念について思うところでもOK!』#文サお茶代#2月課題 pic.twitter.com/lCkVxUzgvY

https://t.co/CUclNFKxwQ

— 火野佑亮の文化人チャンネル (@HinoYusuke20) March 1, 2023

伊藤幹治「贈答の日本文化」における神と人の直接互酬性の考察が、

奥野克巳「モノも石も死者も生きている世界の民から人類学者が教わったこと」で触れられている池澤夏樹の創作神話「熊になった少年」と類似している。

これも指摘しておきたかったが、時間の都合上断念した。

ここから先は

¥ 100

よろしければサポートお願い致します! 頂いたサポートは新しいコンテンツ作りに使わせていただきます