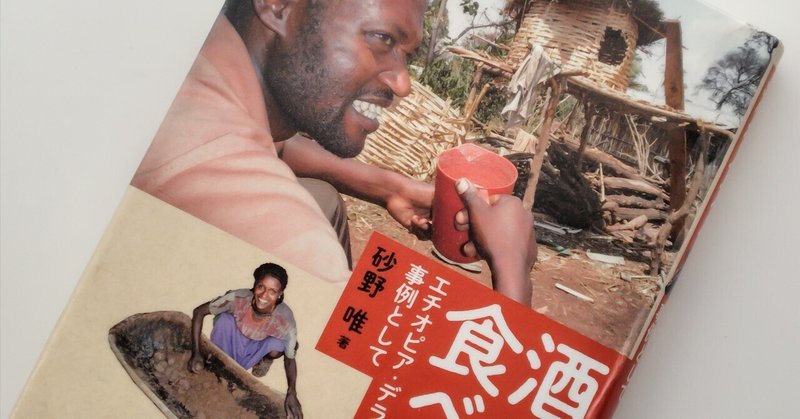

『酒を食べる エチオピア・デラシャを事例として/砂野 唯』読了

驚きの食生活を垣間見れたことに感謝。

著者は地域研究の博士で、生態人類学を専門とされている研究者の方。現在は助教となっていらっしゃるらしいが、2008年頃からの大学院生活で、エチオピアのデラシェという地域、そこに住む人々「デラシャ」を研究されたらしい。

この本は、調査地の農村で見つけた不可思議な状況や現象に、何もわからないまま体当りしていったときの体験記である。

と序章にあるとおり、研究をベースにしているものの体験記という体裁を取っている。研究論文にするくらいの濃密な調査をベースに、「酒を食べる」という、普通の日本人からしたらかなり無理のある食生活に、著者の言葉通り「体当たりしていった」数々の体験が面白くて、気楽に、でもかなり凄い情報がどんどん出てくる。ついついページを進む手が止まらなかった。

酒を食べる、というのがどういうことかというと、デラシャは本当に酒を主食にしていて、いつでもどこでも1日中「パルショータ」という酒を飲んでいる。そして、ほとんどすべての栄養をこの酒、パルショータから摂取している。

・・・ちょっと信じられない。

でも、それが本当にある生活。現実に、酒ばかりを飲みながら普段の生活と農作業を行っている。

なぜこのような食生活になったのか?

パルショータはどうやって作られているのか?

その栄養価は?

パルショータがもし無かったら人々はどうするのか?

それらを研究して解き明かしていく過程はミステリのようでもあり、異文化に触れるドキュメンタリーのようでもあり、まるでSFの世界を見ているような感覚にもなる。「事実は小説よりも奇なり」の言葉通り、という感じの本。

読んでいて特に面白かったのは、酒が主食というデラシャに対して、では自分たちはなにを主食にしているだろうか、そしてそれはなぜ選ばれたのか、ということを考えてみること。そして、一般的な「酒」とデラシャの「酒」の認識はどう違うのか、自分たちの認識はどうだろうか、ということ。

違う認識を持つ事例を見ることによって、自分の認識がどう成り立っているのか、ということを改めて意識させられる。デラシャを見ることによって、自分とは何者なのか、ということがより鮮明になっていく。

こういうのが、本当に面白い。

ぜひ読んでみて欲しい一冊。

ところで、本の中でも出てくるけれど、酒を食べる生活といえば古代~中世の頃はビールが重要な栄養源として扱われていた、ということは自分も結構知っていた。

古代メソポタミアのシュメール人が、パンと同じくらいビールを食事の主役として扱っていた、という話は結構有名なのでは。そして、その後もビールは主に農業従事者(≒貴族でない一般階級以下)に必要不可欠なものだった、ということ。

パルショータはこれが現代にも残っている数少ない事例らしいのだけど、昔は世界の各地で見られたはず、というところに時代の流れを感じる。日本でのことはよく知らないのだけど、昔はどぶろくのような濁酒は結構飲まれていたのだろうか。

一応日本の食文化史もひと通り抑えてきたつもりなのだけど、そういう話はあまり聞いたことがないな、と。米から作る酒は基本的に神様に捧げるものだったり、貴族のためのものだったはず。庶民は雑穀を食べるのが基本だったと思うのだけど、それを酒にするほど手間をかける余裕がなかったか、一度に多く取れる時期がくるわけではなかったのか、それとも別の理由なのか。

わからないながらもあれこれ考えていくと面白い。

冬の間に缶ビールをもらったのだけど、寒い時期にビールはあまり美味しいと思わないので、開ける機会がないままちょっと古くなってしまった。今さら飲むのも……と思っていたところでこの本に出会い、そうだビール煮にして食べてしまおう、と思うきっかけになった。

ビール煮といえば豚肉あたりなのだろうけど、手元にないしわざわざ買いに行くのも面倒ということで、手元にあったいんげん豆やレンズ豆を、玉ねぎ人参じゃがいもトマトと共にビールで煮る。香辛料としてパプリカと黒こしょう。

なるべく水分を飛ばしてもったりするようにしあげて、ちょっと酸味のあるサワードゥのパンとともに頂いてみる。

んー、ビールの苦みが独特の風味を出している。最初ちょっと食べ慣れなくて「美味しい……のだろうか。ちょっと微妙」と思っていたけれど、だんだん慣れてきたのか結構ハマってきた。

もう一本ビールがあるので、そのうちまた別の材料で作ってみよう。

これはこれで、「酒を食べる」のひとつの形、かも。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?