なんのためにこの世にやってきたのか

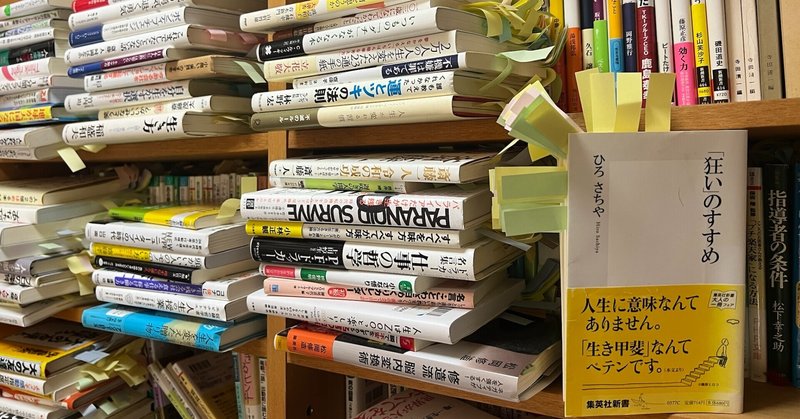

今日のおすすめの一冊は、ひろさちや氏の『「狂い」のすすめ』(集英社新書)です。その中から「仏のシナリオを生きる」という題でブログを書きました。

本書の中に「なんのためにこの世にやってきたのか」という心に響く一節がありました。

では、何のために、わたしたちはこの姿婆世界にやって来たのでしょうか? 何のために......と問われるなら、遊ぶためです。 しかし、遊ぶためと言っても、多くの読者は面喰らわれるでしょう。どうも日本人は「遊び」が下手です。遊ぶことが悪いことだと思っています。 本当は「遊び」はすばらしいことなんです。

仏教語には、…遊戯(ゆげ)…といった言葉がありますが、これは、 《仏・菩薩の自由自在で何ものにもとらわれないことをいう》(『岩波・仏教辞典』) と解説されているように、心が何ものにもとらわれずに自由自在になった境地をいうの です。すばらしい言葉なんですよ。

いま、ここでは、われわれがこの世界にやって来たのは、仏道修行のためだとしておきます。この娑婆世界は苦しみの世界です。何事もわたしたちの思うがままにならないことばかりです。だからこそ、この世界で修行をすれば、それだけ効果は大きいのです。

極楽世界は恵まれた理想の世界ですから、そこでの修行はちょっと効果が薄いのかもしれませ ん。それでわれわれは、わざわざ条件の悪いこの娑婆世界にやって来たのです。もちろん、 わたしたちみずからが志願したのです。 仏教学的には、そのことを、 …願生の菩薩…と言います。わざわざ願って生れてきた菩薩という意味。

菩薩というのは、仏に向かって歩み続けている人です。 沢庵宗彭(そうほう)の次の言葉が、このことを言っています。沢庵は江戸初期の禅僧で、三代将軍徳川家光の帰依を受けました。また、日本の代表的な漬物である 沢庵漬けが彼の発明だと言われていますが、たぶん沢庵漬けは古くから禅寺に伝わる「貯え漬け」が起源だと思います。

『此世の人、客に来たとおもへは、苦労もなし。心に叶ひたる食事にむかひては、よき馳 走におもひ、心に不叶時も、客なれは、ほめて喰ねはならす。夏の暑をもこらへ、冬の 寒さも、客なれは、こらへねはならす。孫子兄弟も相客と思へは、中よくくらして、あと に心を残さす、御いとま可申候。かしく。』

《 たらちねによはれて仮の客に来てこころのこすかへる故郷》『結縄集』

「人間この世に客としてやって来たと思えば苦労はないものだ。満足できる食事が出され たら、ご馳走に思っていただき、満足できぬときでも、自分は客であるから褒めて食わねばならない。夏の暑さ、冬の寒さも、客であるからじっと耐えねばならぬ。子や孫、兄弟 たちも、自分と一緒にやって来た相客と思って仲良く暮らし、心を残さずさらりと辞去せ ねばならぬ。かしこ。」

《 父母に喚(よ)ばれて仮の客に来てこころ残さず帰る故郷(ふるさと)》

わたしたちの故郷は仏の国であるお浄土なんです。そのお浄土からわれわれはこの世に客となって来ています。お客だから、思うがままになることは少なく、いろいろと苦労があります。しかし、その苦労に耐えるのです。そして故郷に帰る日が来れば、心を残さずに辞去してお浄土に帰ろうではないか。沢庵和尚はそのように言っているのです。

仏教では「苦」とは思い通りにならないことをいいます。「一切皆苦(いっさいかいく)」です。なぜ思い通りにならないかというと「諸行無常」という、すべては移り変わるからです。あらゆるできごとはすべて変化していきます。

人も「生老病死」という、生まれてから、歳をとり、病気もあったり、最後は死で結末を迎えます。これも生きている限り避けられない変化です。すなわち仏教でいう4つの苦「四苦」です。

この娑婆世界は思い通りにならない世界です。だからこそ、そこに我々が生まれてきた意味があるのだと思うのです。

今日のブログはこちらから☞人の心に灯をともす

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?